涉牌涉证交通安全违法行为发生机理分析

2011-11-02邵祖峰

邵祖峰

(湖北警官学院,湖北 武汉 430034)

涉牌涉证交通安全违法行为发生机理分析

邵祖峰

(湖北警官学院,湖北 武汉 430034)

涉牌涉证交通安全违法行为危害极大,受到社会各方的关注。该行为的发生有其深刻的社会背景及广泛的利益市场。涉牌涉证交通安全违法行为产生的因素包括假牌假证资源的取得、假牌假证的使用机会、违法行为的收益。打击与防范涉牌涉证交通安全违法行为也应当从上述三个方面着手,切断其违法行为的利益链,从源头上杜绝涉牌涉证交通安全违法行为的发生。

涉牌涉证行为;交通安全;违法;机理

一、涉牌涉证交通安全违法行为已引起广泛关注

涉牌涉证交通安全违法行为危害极其严重,一方面它严重破坏了正常的交通管理秩序,另一方面给社会及广大人民群众的生命、财产带来危险,并造成一定的损失,使社会秩序产生混乱。此类行为早已有之,但最近几年呈现出高发的态势。特别是利用假牌假证干扰电子警察非现场执法取证,利用假牌肇事逃逸等现象屡屡发生。因此,公安部将其定性为严重交通安全违法行为。从2010年6月10日到10月10日在全国范围类开展涉牌涉证交通安全违法行为专项整治行动,并规定每月的10日、25日为全国统一行动日。在处罚措施方面,从违法行为的记分、罚款和治安行政拘留手段的使用上,均采用顶格处罚,甚至是多罚并举。专项整治行动极大地打击了涉牌涉证交通安全违法行为,各地围绕涉牌涉证交通安全违法行为查处成效显著,在短期内遏制了此类违法行为的发生。但从长远角度而言,要巩固专项整治行动成果,还必须建立起涉牌涉证交通安全违法行为长效防控机制,而长效机制的建立必须以对涉牌涉证交通安全违法行为的发生机理深刻分析为基础。

二、涉牌涉证交通安全违法行为的表现形式

所谓牌证,主要是指与机动车、驾驶员有关的一系列国家法定证件,包括机动车号牌、行驶证、机动车登记证书、驾驶证(对于从事营业性运输的人员,还应当具备与运输车辆类型相适应的从业资格证,如危化物品运输资格证等),以及与车辆安全行驶相关的机动车检验合格标志、保险标志等。[1]涉牌涉证交通安全违法行为主要是指当事人违反交通安全法规中有关车辆、驾驶员等证件资格与使用的规定,非法在道路上运行的行为。该行为的表现形式具有多样性和竞合的复杂性。具体来说,从违法行为对象上看,有的涉牌涉证交通安全违法行为对象是单一的,比如有的仅涉及机动车号牌违法或者是机动车行驶证违法,有的违法行为涉及对象是多个,比如有的车辆不仅号牌为假,而且行驶证也是假的。从违法行为手段上看,涉牌涉证交通安全违法行为分为无、假、挪、遮挡、污损和不按规定安装等。从违法行为后果来看,涉牌涉证交通违法行为分为假证行车、违章逃逸、肇事逃逸等等。从公安部专项整治行动对象来看,现阶段重点打击的涉牌涉证交通安全违法行为主要有以下几种:伪造、变造和使用伪造、变造机动车号牌、行驶证或其他车辆号牌、行驶证;故意遮挡、污损号牌和不按规定安装号牌等。这些行为主要涉及机动车号牌和行驶证,它严重干扰了公安交通管理部门的电子警察非现场执法。

三、涉牌涉证交通安全违法行为的发生机理

对于机理,一般有两种解释。一是指为实现某一特定功能,一定的系统结构中各要素的内在工作方式以及诸要素在一定环境条件下相互联系、相互作用的运行规则和原理。二是指事物变化的理由与道理。这里论及涉牌涉证交通安全违法行为的发生机理则是两种含义都有,一方面要借助行为学的理论阐述该行为的发生原理,另一方面则要借助系统科学的原理阐述该类行为涉及的要素及要素间如何相互作用、相互促进,导致该行为的发生。

(一)行为学角度的涉牌涉证交通安全违法行为发生机理模型

所谓行为,是指人在一定的思想动机支配之下的各种外在表现。法国著名心理学家勒温认为,行为是人及环境相互作用的结果,人的行为取决于其需要和动机以及所处环境的综合因素。论及涉牌涉证交通安全违法行为发生机理,就必须从当事者的心理动机和所处的交通环境进行分析。可以借助勒温的心理场理论描述涉牌涉证交通安全违法行为,[2]表达为如下的数学公式:

B=F(P,E)

式中的B表示涉牌涉证交通安全违法行为;P表示违法行为主体,可以是一个人或者是一类违法主体;E表示违法主体所处的环境。

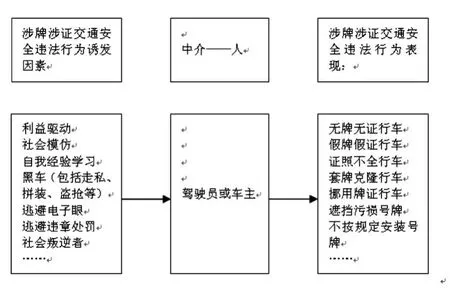

1.涉牌涉证交通安全违法主体行为发生的心理动机模型

动机是人行为的基础,其产生有多方面的因素,需要、经验等都是动机产生的诱因。比如一辆走私的黑车,需要在我国道路上行驶,又不想被警察及时发现,就必然想到利用假牌假证伪装改造车辆行车。又如一名驾驶员利用假牌闯过一次红灯,而没有受到电子罚单处罚,必然会产生下一次闯红灯的动机。诸如此类行为可以用下图表示涉牌涉证交通安全违法行为动机与违法行为之间的关系。

图1 涉牌涉证交通安全违法行为心理动机模式

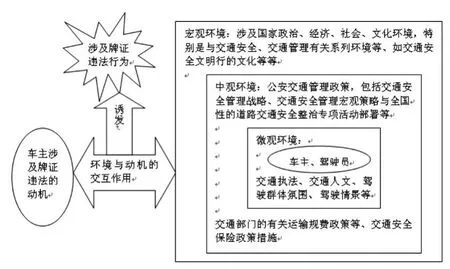

2.涉牌涉证交通安全违法行为诱发的环境因素

人总是生活在一定的环境条件之下,环境为人的行为发生提供了条件,这种条件可能会激发或者抑制某些行为的发生。对于涉牌涉证交通安全违法行为,其诱发的环境因素可以分为宏观的社会政治经济文化环境;中观的公安交通管理政策与执法环境;微观的驾驶员、车主所在行车区域的交通执法、交通人文、驾驶员群体氛围等。从诱发力的角度而言,越是接近驾驶员、车主视野感官之内的环境因素,所产生的作用越大。

一般而言,社会政治开明,公平正义感越强,老百姓自觉守法的觉悟越高;国家经济强大,居民收入差距不大,所享受的福利越多,安居乐业守法的可能性较大;国民素质越好,文化层次高,职业道德感强烈,守法的可能性也越大。这就是说宏观的政治经济社会文化环境对交通安全违法行为是有影响的。对于中观的公安交通管理环境而言,主要是公安部以及各个省市制定的涉及驾驶员、车主相关利益的政策影响。比如早期的道路安全法以及各个省市制定的道路安全法实施条例,对于涉牌涉证交通安全违法行为的惩罚力度与查处力度不大,这就导致了从2004年以来各种涉牌涉证违法行为的泛滥,严重干扰了科技时代电子警察的非现场执法模式的运行,损害其他正牌车主的利益。最近这一段时间的专项整治活动,就严厉打击了此类违法行为的发生。特别是深圳市出台了《深圳经济特区道路交通安全违法行为处罚条例》,对涉牌涉证交通安全违法行为严管重罚,该行为在深圳大幅度减少。微观方面体现在驾驶员、车主的主客观环境,这是涉及牌证交通安全违法行为诱发的最直接因素,人是理智的动物,是否利用假牌假证行车取决于它对自身所处环境的主观判断,而不仅仅取决于其动机。

上述过程可以用下图2表示。

图2 环境因素对涉牌涉证交通安全违法行为的影响机理

(二)系统科学角度的涉牌涉证交通安全违法行为发生的模型

系统科学认为,系统是普遍存在的,系统由两个或两个以上的要素构成,且要素之间存在相互作用,并直接影响系统行为。作为一种研究手段,可以借助系统的观点分析涉牌涉证交通安全违法行为的作用机理。

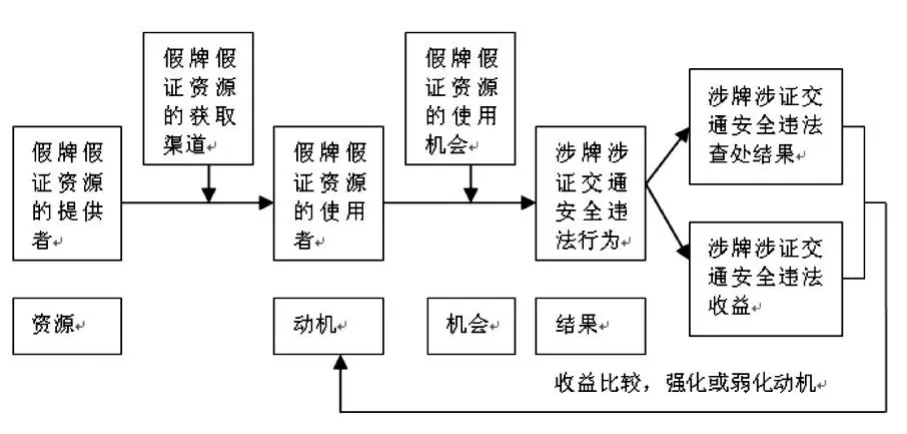

1.涉牌涉证交通安全违法行为系统要素组成

涉牌涉证交通安全违法行为系统主要包括假牌假证资源的提供者、假牌假证的使用者、假牌假证获取渠道、假牌假证的使用机会、假牌假证使用收益、涉牌涉证违法行为结果。

假牌假证资源的提供者,主要是指为涉牌涉证交通安全违法行为主体提供假证资源,为违法者下一步进行违法活动创造条件。假牌假证资源的提供者既包括专业的假证件地下生产商,也包括专门出售捡拾、盗抢报废车辆等号牌证件的人员,还包括部分采用补牌证方法从官方获得正规号牌等。他们的目的主要从出售假证件的过程中获取经济利益。假牌假证的使用者主要是指涉牌涉证交通安全违法行为的行为主体,既包括那些黑车的车主,甚至包括拥有正式车辆手续而希望通过交通违法获取交通利益的车主,还包括部分政府机关的特权车辆。假牌假证的获取渠道是实现假牌假证生产者和使用需求者之间的桥梁,渠道的畅通性直接决定了假证资源能否流向涉牌涉证违法行为者。假牌假证的使用机会主要是指交通安全违法行为的执法环境,包括执法政策、执法严肃性、执法活动开展的频率等因素。假牌假证的使用收益是违法行为者的行为指向,包括实际的经济收益、心理效益和满足程度等,如前述有的违法者的目标直指逃避税费与违章处罚。涉牌涉证交通安全违法行为结果主要是自身是否受到伤害或财产损失,或者是否受到交通警察的处罚等。

2.作用机理

涉牌涉证交通安全违法行为存在多种复杂的联系。其作用机理可以用下图3表示:

图3 涉牌涉证交通安全违法行为系统作用机理

上述系统中存在三大作用机制:

(1)假牌假证资源的提供机制。这一机制提供了假牌假证的来源,为车辆、驾驶员下一步的交通违法行为的发生创造了条件。在提供机制中涉及两个主体和一个渠道,分别是假牌假证的提供者、需求者和交易渠道。首先,现阶段假证交易泛滥,其产供销已经成为一条龙的服务体系。同时假证制作的范围无限扩大,仿制技术也与时俱进,几乎可以以假乱真。其次,由于保密制度与意识的欠缺,有关车辆、车主的信息很轻易地被泄露,成为制假者仿制的蓝本。再者,假证地下交易市场的存在,为假牌假证的流通提供了渠道,这种渠道既可以借助现实的二手车交易市场运作,也可以借助网络进行虚拟经营。

(2)假牌假证资源的使用机会。涉牌涉证交通安全违法行为者是否会利用假牌假证,或者使用假牌证进行违法,主要取决于行为者对这种违法行为价值收益的主观判断。行为者认为,如果利用牌证进行交通安全违法收益很大,且被发现的概率很小,这样的违法行为才是可行的。换句话说,违法行为者是以期望收益作为其判断准则。这里的期望收益等于利用牌证违法行为的收益与该行为被发现的概率的乘积。利用牌证违法收益等于违法收入所得减去违法行为成本,违法收入所得包括违法者的心理满足程度、实际的经济收益等。违法行为成本包括行为者为此所花费的假牌假证购买成本以及该行为被警察发现后的惩罚折算成本等。

(3)涉牌涉证违法行为效果的反馈机制。人的行为具有可重复性,特别是这种行为收到了一种心理强化,则更有可能再现。从涉牌涉证违法行为角度而言,如果行为者的违法行为被当事人经过效益比较后认为值得,或者这种行为经多次试验没有被发现而形成了一种成功的体验,那么该行为肯定会被强化。这种强化的过程就来自于一种自我反馈,它符合班杜拉的社会学理论。

(三)几点讨论

结合上述涉牌涉证交通安全违法行为的分析,可以认为采用如下的措施对该类交通安全违法行为进行防范。

1.强化对假牌假证的源头防范

联合工商、税务、城管等部门对假牌假证地下交易市场严格取缔,对制假者、贩假者加强辨识与监控,发现一起严惩一起,触及刑律的,一律判刑。同时加强车主、车辆等信息保密意识,严防泄露,被他人利用制作套牌车辆证件。对于号牌、行驶证、驾驶证等证件增加其防伪信息量与模仿难度,提高仿制成本。对假牌假证的网络销售信息渠道,要加强监管。

2.提高涉牌涉证违法行为者的违法成本

按照现阶段公安部打击涉牌涉证交通安全违法行为的做法,一律采用顶格处罚,取所属惩罚种类的上限。属于公务员、公车的一律抄告所在单位和上级纪检监察部门。运用计算机系统,将用假者或利用牌证进行交通安全违法行为的相关信息进行记录,增加其违法的行为成本。

3.增加涉牌涉证交通安全违法行为者被发现的可能性

首先采取多种形式监管号牌资源与市场,多次补领号牌的将接受严格调查,在全国推进号牌专用固封装置安装工作,以减少私自拆卸机动车号牌躲避监控设备摄录、偷盗他人机动车号牌等违法犯罪行为。其次依托科技手段,建立假牌套牌“黑名单”库,推广缉查布控系统,自动查缉假牌套牌车辆,以提高打击效果和打击精度;同时要加强民警培训,提高其鉴假识假的能力。三是调整勤务模式,通过拉网清查、异地执法、统一行动等方式主动打击;最后,公安交管部门与军队、武警部队联合开展行动,加大对假冒军警车辆的打击力度。

4.加强道路交通安全文化环境建设

从涉牌涉证交通安全违法行为产生的心理动机模型来看,道路交通安全文化环境建设至关重要。通过其环境的建设,可以塑造或影响一代人合法交通、安全交通的行为,同时有利于减少此类行为的发生。道路交通安全文化软环境的建设必须和社会诚信文化环境的建设同步进行,才可以起到相互融合的促进作用。这也是今年公安部在全国范围内开展“道路交通文明行”的主要目的之一。既配合了全国诚信社会的建设,也有助于提升各类交通参与人员的行为素质。

机动车涉牌涉证交通安全违法危害极大,它破坏了正常的交通运输秩序,损害了广大人民的利益,干扰了正常的公安交通秩序管理工作,理应受到严厉的打击。作为今年公安部专项整治活动重点之一,已经取得了很好的成效。但从长期的交通安全管理角度而言,该项活动应当成为各警种、各部门的经常性的工作重点。

[1]李啸,张新海.车辆管理[M].北京:中国人民公安大学出版社,2005.

[2]周晓林.假证交易之经济学分析[J].河北经贸大学学报,1999:2:36-39.

D631.5

A

1673 2391(2011)04007003

20110514

邵祖峰(1972),男,湖北仙桃人,湖北警官学院交通管理科学研究所副教授。研究方向:公安交通管理与公安决策。

湖北省教育厅人文社科项目。项目编号:2010D065。

【责任编校:郑晓薇】