生命之木—丝织品中树纹的设计美

2011-11-01刘晓刚东华大学服装学院上海200000

强 音 刘晓刚 (东华大学服装学院 上海 200000)

生命之木—丝织品中树纹的设计美

强 音 刘晓刚 (东华大学服装学院 上海 200000)

我国的丝绸艺术自仰韶文化至今,拥有五千年的悠久历史,并有着“丝绸之国”的美誉。而丝绸生产作为工艺美术的一个分支,除了基本的工艺价值外同时还具有极大的美学价值,本文便是从设计美的角度出发,选择了丝绸纹样史中最为生机盎然的一笔——生命树纹样——作为研究对象。在介绍了这一纹样的历史起源、文化内涵、传播路径等内容的基础上,着重就魏晋和隋唐两个生命树纹样在我国丝织品艺术中发展的重要时期,从造型、色彩、主题等因素以案例的形式分别研析了生命树纹样的艺术表现手法及风格特点,展现了这一纹样在我国丝织品历史中的设计美和艺术风貌。

生命树;丝织品;艺术特点

“树”作为人类早期信奉的原始崇拜之一,虽不及日月星辰、飞禽猛兽、山川海河,却也普遍存在于世界各个地区,亦可称得上是古代各民族、宗教与民间信仰中共通的一种古老的文化现象,只是具体形式或内容上稍有不同罢了。有的是将其看作通往天堂的路径,有的则认为是神灵的居所,但早期的人类更多是赋予它生命之繁盛不息的含义,而这种寓意即使到了现在也是很容易被理解的,并且仍然存在于某些地区的信仰和崇拜之中。例如居住在云南普者黑的撒尼人、东巴教纳西人、红河石屏一带的彝民等均留存有相关的宗教信仰及祭祀活动;又如近期大热的科幻题材影片《阿凡达》中的纳美族圣树,世博会印度馆圆拱形大门之上的“生命之树”雕刻图案等都昭示了树在人类文化中抱有的特殊寓意和地位。

一、生命树纹样的起源

远古人类通过对树木抽象出的伟大含义以及在形制上的进一步理想化,便产生了所谓的“生命之树”,它存在于世界上的许多民族之中,而目前认为,其中最早将其作为装饰纹样的母题加以运用,流传至今且有据可考的,便是西方的古埃及和两河流域地区。

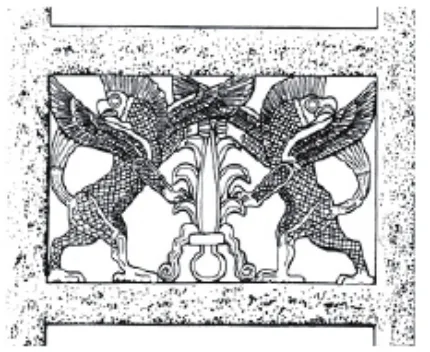

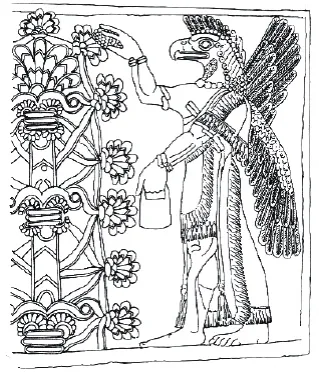

因此对于生命树的研究,我们可以追述到古埃及水与生命之树合一的死而复生永生不灭观念,以及两河流域的苏美尔人、亚述人和伊朗高原的波斯人对圣树的崇拜。这些早期的生命树崇拜,可以很容易的从该地区出土文物上的装饰纹样中一窥一二。如古埃及的壁画和雕刻、亚述的青铜透雕“七叶圣树和守护神”(图1)、石刻浮雕“守护神和圣树”(图2)等。

(图1)七叶圣树和守护神

(图2)守护神和圣树

如尼姆鲁德西北王宫出土的亚述公元前9世纪的青铜透雕(图1),其上雕刻的是一个左右对称的对鹰兽树纹,两只凶猛矫健的鹰头带翼怪兽守护着一株七叶圣树;另如出土于同时期的“守护神和圣树”纹样,它原本描绘的是左右对称的两个鹰面人身守护神守护着一颗枣椰树的形象,图2显示的便是这一浮雕纹样的一半,守护神庄严肃穆,其双臂及露出的右腿上,肌肉结构刻画的清晰而有力,左手提着一个容器,右手则拿着雄性枣椰树的球果,树周围还环绕着彩带、带上规律的结着许多棕榈叶,形成了叶和带相组合的原始样式1。

其实历史上在埃及、西亚、希腊普遍可见的生命之树,并没有形成一个统一的形象,有时是写实的多果实的树种,如石榴、葡萄、无花果、枣椰、棕榈等或希腊人钟爱的莨苕;有时则是理想化了的植物造型,如上述浮雕“守护神和圣树”中的圣树,但无论是何种形象的生命之树,果实往往是其中必不可少的成分。

上述的这些圣树纹样在亚述等地区早期的雕刻中是极为常见的,但从当时的壁画以及出土文物等资料来看,这种纹样在各类纺织品上还未有所表现。

二、我国丝织品中生命树纹样的艺术特点

丝织品上出现生命树纹样最先也是从西方开始的,我国丝织品的图案则多表现为动物纹和几何纹,到战国时期,植物纹样才较多地出现在丝绸与刺绣上,但多以茱萸这样弯曲缠绕的藤蔓类植物形象为主。直到西汉汉武帝时期张骞出使西域,打通了连接东西文化的丝绸之路进而迎来双方文化的第一次交融后,才使得流行于西方的生命树纹样逐渐登上了中国丝绸艺术史的大舞台。

1.魏晋时期丝织品中的生命树纹样

生命树纹样真正走进中国丝织品装饰领域是从魏晋南北朝开始的,并在隋唐得到较大发展。魏晋南北朝时期在中国文化史上具有极为重要的意义,玄学的兴起、佛教的输入、道教的勃兴、丝绸之路的成熟以及波斯、希腊文化的流入。使得这一时期的各个文化领域中都表现出诸多新文化因素相互影响,交相渗透的特点。而丝绸艺术作为当时社会经济、生活、文化中十分重要的一面也表现出了明显的变化,对“生命之树”纹样的运用便是由这一变化带来的。

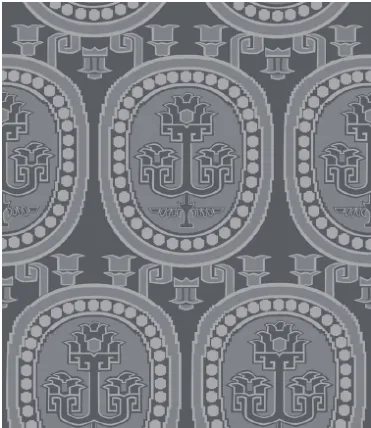

(图3) 北朝联珠树纹锦

当时有关西方崇拜生命树的一些思想和习俗首先是传入我国新疆,并进一步向玉门关以东地区流传。这在新疆出土的文物和文献中可以得到证实,其中比较著名的包括吐鲁番阿斯塔那古墓出土的北朝连珠树纹锦、北朝对羊灯树纹锦、北朝树叶锦等,他们都与“生命之树”有明显的相关性。其形式和造型皆具有浓郁的西方特色。如图3中红地、显桔黄纹样的连珠树纹锦2,其图案形式简单却层次丰富,纹样采用左右规则而对称的横向排列,树纹上下之间以不同形状分层,在单调的排列中显现出色彩明暗的层次变化,规则但不呆板。而图4中的北朝对羊灯树纹锦3,图案以塔形灯树纹为主,树内以弧线分割为三层六个区域,每个区域内置一花灯,使简单的生命树纹样更具层次感和装饰性。而树的边缘部分也十分精致,一圈细密的小条纹柔化了树的边缘,从而增添了一份光辉神圣的气息。树根部另设有一台座,造型与西方雕塑及建筑中的台柱相似。此外树下还跪着一对山羊,颈上系有随风飞舞的飘带;灯树上方还间或有小葡萄树纹和衔叶的对鸟纹。其抽象而规则的几何形灯树造型,显然也是受到了西方生命树纹样的影响。另一个较为重要的生命树纹锦便是上述的北朝树叶锦4(图5),但严格来说,其图案并不能真正算作生命树纹样范畴,因为正如其名,它的图案是以二方连续形式排列的树叶形象而非树木本身。但无论是其图案的生命树象征含义还是其同样颇具装饰性的造型手法,从纹样研究角度看,都与其他生命树纹锦有着密切的相关性。此锦的树叶造型类似于扑克牌花色中的倒心形,叶内还分布有小菱形图案,因而形式上显得更为精致透气,另外每片叶茎上都装饰有西域风格中典型的小飘带,色彩上蓝色与黄色互作花地,明亮鲜艳。

(图4) 北朝对羊灯树纹锦

(图5) 北朝树叶锦

2.唐代丝织品中的生命树纹样

至隋唐时期时,源自西方的生命树纹样已从新疆沿河西走廊逐步传播到了中原地区,并且在这一过程中无论从艺术造型或是含义上都得到了全新的、本土化的发展。

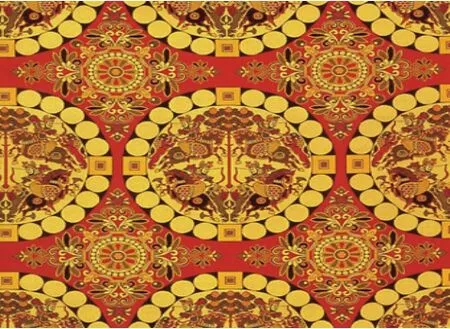

这一时期丝织品中的生命树纹样经过时间的消化和吸收,装饰性减弱,造型上变得更加写实,多表现为华丽的花树,构图上常与当时极为盛行的联珠纹相结合,一圈环状的连珠中心配置一棵高大的花树,左右大多还设有相对的动物纹样,其中鹿、狮子、翼马、龙、飞鸟、勇士和狩猎图案等主题颇为常见。

我们从出土的实物纹样中可以看到,唐代雍容华丽的艺术风格显然影响到了此时生命树的形制,首先是向着更加繁复和华丽的形象发展,有些虽仍具有明显的中亚装饰风格,但已与魏晋时期两样,如唐代的黄地联珠花树卷草纹(图6),其生命树造型虽然仍以装饰性的抽象几何形为主,但形式上却繁杂精致很多,卷曲而茂盛的几何状花叶造型对比简约而纤细的枝杈,却得到了意想不到的繁茂和生机感,而树干底部的台座,相比之前的西方台柱,更类似于中原地区供奉或祭祀用的烛台造型,左右精巧的叶状纹案则替代飘带起到了装饰和平衡作用。另一件联珠对龙绞绫5(图8)中的生命树造型也十分富丽堂皇,枝叶和底座中极富生命力的卷曲造型,隐约透出一丝中国石刻壁画的韵味,左右对称的龙纹更加强化了威严且华贵的东方传统艺术风格。这些都标示出生命树纹样在隋唐时期的本土化现象。

图6 唐代黄地联珠花树卷草纹锦图案复原

图7 黄地联珠花树卷草纹锦

同时,与其他装饰纹样一样,生命树在唐代的变化除了造型上的华贵大气外亦向着更为写实的方向发展,并逐渐摆脱了之前明显的西方风格,形成了一种繁复中略具环境色彩,且又富贵大气的装饰新风格。

图8 唐代联珠对龙绞绫

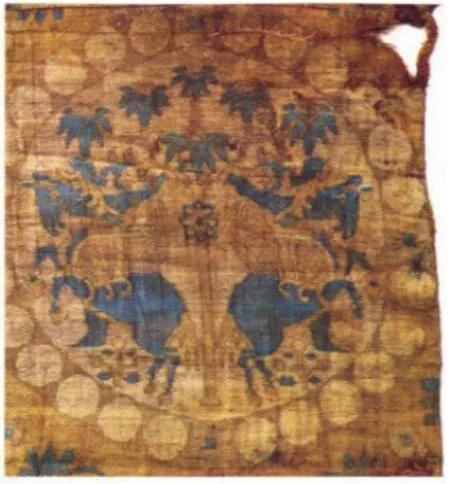

如下面的三块唐代联珠树纹锦,其在形式和造型上都表现出了高度的一致性,树纹均纤细而轻盈,但树冠亭亭如盖,并开出许多枝杈,树叶繁茂如花,果实累累;树下也多带有十分华丽的装饰,似乎是在表现生命之树牢牢植根于地下的强壮根须。可以看出这种树木纹样再不似以往的那样神秘而抽象,效果上更像是开着朵朵大花生机盎然的寻常树木。作为早期生命树纹样的一种吸收和延续,我们也将其称之为花树。这种花树形象多置于圆形联珠纹中央,并搭配有左右对称的主题图案,如骑马狩猎纹,对鹿对马等动物纹,或展翅欲飞的禽鸟纹,空隙之间一般还填充有华丽繁杂的卷草纹,以给人繁华似梦的精致体验。

(图9) 唐代团窠联珠对鹿树纹锦图案复原

(图10) 团窠联珠对鹿树纹锦

(图11)唐代联珠狩猎树纹锦

(图12)团窠联珠对翼马纹锦

三、总结

源自西方的生命树纹样,自魏晋时期起作为我国丝绸艺术史中不可忽视的一部分,在古老的东方文化背景下开花结果并继续发展,表现出了许多鲜明而独特的艺术特点。从早期较强烈的西方特色到唐代明显的东方风格,从抽象简约的几何造型到精致写实的华丽表现,从简单规律的装饰排列到联珠纹中的支撑平衡,生命树纹样展现出了其勃勃的艺术生机,也为我国丝织品纹样增添了弥足珍贵的一份神秘和美丽。

注释:

1.图片来源:诸葛铠.“忍冬纹”与“生命之树”[ J].艺术考古,2007,( 2).

2.图片来源:徐铮,赵丰.锦上胡风——丝绸之路魏唐纺织品上的西方影响.

3.图片来源:徐铮,赵丰.锦上胡风——丝绸之路魏唐纺织品上的西方影响..

4.图片来源:http://www.kepu.net.cn/gb/civilization/china-silk/silk_referral/200207020010.html.

5.图片来源:http://greatcourse.cnu.edu.cn/mss/wlkc/kcxx/chap06/03/tpl_course_0524d174.htm

[1]诸葛铠.“忍冬纹”与“生命之树”[ J].艺术考古,2007,( 2).

[2]王乐,赵丰.敦煌幡的实物分析与研究.敦煌研究,2008,(1)

[3]刘珂艳.敦煌莫高窟早期石窟装饰图案分析.艺术百家,2009,(4)

[4]张晗.纺织品中生命树的形象.湖北美术学院学报,2008,(3)

[5]徐铮,赵丰.锦上胡风——丝绸之路魏唐纺织品上的西方影响.

[6]杨福泉.创扮东巴教中的生命布才与多匕亡树.云南学术探索,1996,(3)

[7]袁宣萍.论我国装饰艺术中植物纹样的发展.浙江工业大学学报,2005,(6)

[8]谢琳.民间树崇拜与“生命树”造型.艺术•民族•文化,2009,(2)

[9]安立华.释“树木纹”兼谈齐瓦当纹饰的符号特征.管子学刊,1991,(3)

强音,出生年份:1987.03.04,性别:女,籍贯:陕西,学历:研究生在读(东华大学),研究方向:服装理论与应用,从事的工作:学生。 刘晓刚,上海东华大学服装艺术设计学院教授,博士生及硕士生导师。