以问题解决为中心的课堂教学实践

2011-10-26植瑞东何夏怡

植瑞东,何夏怡

(肇庆医学高等专科学校,广东 肇庆 526020)

以问题解决为中心的课堂教学实践

植瑞东,何夏怡

(肇庆医学高等专科学校,广东 肇庆 526020)

依据“问题解决”的思维规律,引导学生以“问题解决”的身份,围绕“问题的提出—探究—解决”展开思考和讨论,能激发学生的求知欲,加深学生对所学知识的理解与掌握,促进学生的逻辑推理、信息交流、思维品质等素质的提高,有效地培养和提高学生探索问题、分析问题和解决问题的能力,并为学生的自主学习、发展个性打下良好基础。

问题解决;教学模式;实践

所谓“问题解决”教学,就是以问题作为载体,把教学内容问题化,通过问题解决来展开学习,通过问题解决来推进教学过程和建构知识,从而培养学生发现问题、分析问题和解决问题的能力,教会学生学会学习,提高教学质量的教学方法[1]。

1 教学设计

1.1 实验组与对照组的设定

样本均源于(2008级)三年制药学专业,根据各班上一学期各科考试成绩进行学习水平评价,选取2个无显著性差异的班级分别为实验组和对照组。

1.2 教学方法的运用

实验组采用“问题解决”教学模式,教学过程通过创设问题情境、组织学生自学、分析、小组讨论、师生共同探讨等途径实施教学。对照组采用“传统教学模式”,即教学活动主要是通过讲授的方式向学生系统地传授知识的教学模式。意在比较2种教学方法取得的不同教学效果。

1.3 实验内容与测试方法

选取药用植物学课程作为教学内容,共36学时,分别于期中、期末进行2次对比实验。每次考试均在同一时间,使用相同的测试题目和方式进行测试。通过测试,获取原始数据,经统计、分析和检验,比较2种教学方法的教学效果。

2 “问题解决”课堂教学模式的实施步骤

2.1 创设问题情境,激发学生探究兴趣

所谓问题情境,就是在教材内容和学生的认知结构之间制造一种“不协调”,引发学生的认知冲突,把学生引入一种与问题有关的情境中,激起学生的求知欲和好奇心,以促使学生进行认知结构的同化与顺应。创设问题情境的主要方法有:(1)通过语言描述,以提问的形式引导学生进入问题情境;(2)利用录音、录像、多媒体动画等创造形象直观的问题情境;(3)学生排练小品,再现问题情境;(4)利用照片、图片、实物或模型,创设问题情境;(5)组织学生实地参观或实践,再现问题情境。如在学习植物的根、茎、叶器官的形态时,先让学生观察熟悉的樟树、榕树、甘蔗、莲藕、洋葱、仙人掌、竹节蓼等器官的形态,然后提出问题:以上器官中哪些属于根?哪些属于茎?哪些属于叶?以上问题的提出,即把学生引入有关根、茎、叶器官的问题情境中,引发学生对植物根、茎、叶器官知识的探究。当问题的答案(以上问题的答案均为植物的茎)与大脑原有的根、茎、叶器官的知识相矛盾的时候,便引发了认知冲突,激起学生的求知欲和好奇心。又如在学习“果实的类型”时,可根据学习的任务和要求设计“校园及附近市场出售的果实类型调查”这一活动,把学生引入一种与问题有关的情境中,激发学生的探究兴趣。

2.2 创造条件,引导学生自主解决问题

2.2.1 提供学习材料 教师可利用现代教学设备和手段(如录像等)提供可视的感性材料,提供直观教具、实物、典型案例等,让学生通过观察与学习,尝试对问题的初步解答。

2.2.2 以教学活动为载体引导学生探究,尝试解决问题 学生在尝试对问题解决的过程中,常常难以把握问题解决的思维方向,难以建立起新旧知识间的联系,难以判断知识运用是否正确、方法选择是否有效、问题的解是否准确等,这就需要教师进行启发引导,为学生的探究活动指明方向。常用启发引导的方式有:(1)重温与问题有关的知识。(2)阅读教材,学习新概念。(3)引导学生对问题进行联想、猜测、类比、归纳、推理等。如前所述,在学习“果实的类型”内容时,通过设计“校园及附近市场出售的果实类型调查”教学活动,组织学生以小组为单位(将全班分为若干小组,每组5~6人为宜)进行探究性学习。学习活动由组长负责组织小组成员根据学习的任务和要求制订调查计划、编制调查表格和实施方案等,然后分工合作共同完成学习任务。调查活动结束,进行小组讨论,归纳总结调查结果,共同解决存在的问题,最后撰写调查报告。这一学习活动能有效地引导学生的自主学习,解决学习中的相关问题,在培养学生探索问题、分析问题和解决问题能力的同时,大大提高了教学质量。

2.2.3 开展班内学习交流,师生辨析,共同释疑 在教师的指导下,分别由各小组代表对小组讨论的结果做出中心发言,并对学生或教师提出的问题进行答辩(小组其他学生可作出补充);最后提出本组学生未能解决的问题,让全班学生共同讨论解决。在此过程中,教师对学生的发言应及时给予正确的评价,对有争议的问题或学生回答不清的问题,则应及时进行启发点拨,引导学生解答。

2.3 反馈总结

及时了解学生的学习情况,是取得良好教学效果不可缺少的环节。为检查学生的课堂学习情况,教师可根据教学要求、教学内容的重点、难点,面向全体学生设计一些检测题,让学生当堂测试。然后,对照教师提供的正确答案,进行交换式的互评及自我矫正。最后由各小组组长把本组的达标情况和存在问题报告教师,以便课后进行有针对性地补救。同时,教师在反馈总结时,还应对教材内容进行适当的扩展、补充,以丰富教学内容,开阔学生的视野。

3 结果与分析(见表1、表2)

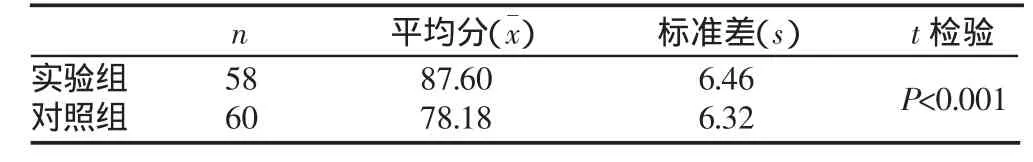

表1 第一次测试成绩分析

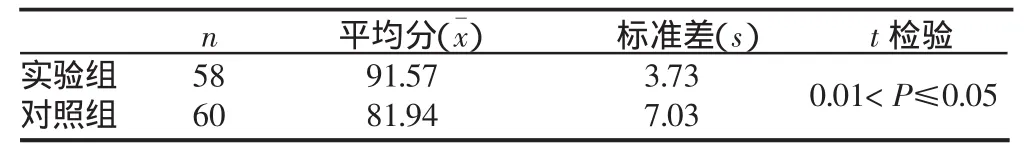

表2 第二次测试成绩分析

表1、表2所得的t检验结果显示:P值分别为P<0.001(有显著性差异)、0.01 在一个充满疑问与悬念的课堂教学气氛中,每位学生为了获得对问题的合理解释,会引起思维的积极反应。“基于问题解决式”的教学,问题的解决是由学生自己通过努力自主解决的,在这一过程中学生能亲身体验解决问题成功的快乐,较好地培养了学生乐于质疑、乐于探究新知识的心理倾向,激发学生积极思考、答疑解惑的强烈欲望,养成创造性思维能力的优秀品质。 在问题情境中,当学生的思维遇到障碍,新知识可能与原有的认知结构、思维方式和逻辑发生冲突而“百思不得其解”时,便会与周围的同学热烈地讨论交流,甚至有时争得面红耳赤。这时教师也可作为讨论中的一员,给学生一个宽松的氛围、适时的诱导,使他们暴露真实的思维过程和内心体验。“鼓不敲不响,理不辩不明”,在小组的讨论交流中,最后必定会形成共识,也会使他们树立起合作的意识。 处于问题情境中的学生,思维的闸门一旦打开,便会产生“多米诺骨牌”效应,必将会引发他们的思维活跃,增强其思维的逻辑性、敏锐性、广阔性和开放性。思维就会逐渐地由初期的“雾里看花”走向“朗朗乾坤”,就像照相机的镜头一样,通过调节焦距来达到成像的最佳效果。 教学过程教与学相互影响、相互作用。在问题解决式教学中,学生在运用自己的经验、知识技能、思维方式等综合素质解决面临的问题时,往往会由问题派生出问题,将问题细微化,甚至有时会超出教师的意料,从而会使教师不断地反思,为解决学生的问题而促使自己不断地进步,提高教育教学的技能,促进教师的专业化成长[2]。 (1)师生间需共同营造一个和谐、平等、对话、交流的教学氛围。基于问题解决式教学如要行之有效,需要教师转变传统教学模式中的专制、独裁的角色为民主、开放的角色。实现师生人格尊严、学术交流平等,打破学生盲目崇拜教师的“从师”心理,鼓励他们敢于质疑、勇于发问、善于思考,共同构建教学共同体。(2)问题设置要贴近学生的生活实际,贴近学生思维能力的“最近发展区”,充分考虑学生的知识结构、认知水平和心理特征等诸方面因素。(3)教师在引导学生尝试问题解决时,不能讲得过透,分析得过多、过全,应留给学生足够的思维时间和空间自主解决问题,让他们尝试着在解决问题的过程中去体验学习,掌握知识。那种让教师的经验代替学生的思维过程,从表面看似乎可以提高学习的效率,但离开学生独立思考,独立解答,错误的修正,错误的认识过程只能是机械记忆和模仿,最终阻碍学生能力的发展。 [1]Linda Torp,Sara Sage著,刘孝群,李小平译.基于问题的学习[M].北京:中国轻工业出版社,2007. [2]刘清华.教师知识的模型建构研究[M].北京:中国社会科学出版社,2006. G420 A 1671-1246(2011)02-0051-034 教改体会

4.1 有利于刺激学生思维,调动学生学习积极性

4.2 有利于学生间的交流,形成合作意识

4.3 有利于学生的探究能力的培养

4.4 有利于教学相长,促进教师的专业发展

4.5 实施“问题解决”教学应注意的问题