职业教育工学结合课程实施的主体要素研究

2011-10-26胡娜

胡 娜

(天津现代职业技术学院,天津 300222)

职业教育工学结合课程实施的主体要素研究

胡 娜

(天津现代职业技术学院,天津 300222)

职业教育工学结合课程实施的主体要素是学生、教师、学校和企业。工学结合课程实施中的学生主要应关注在校学习与企业工作的过渡,工作体验与知识学习的平衡;教师主要关注鼓励教师参与课程变革,教师专业发展;学校主要是校内实训基地建设和学校文化建设。企业主要是实习基地选择和校企合作长效机制的建立。

职业教育;工学结合;课程实施;主体要素

一、工学结合课程实施中的学生

以往的课程变革中,很少关注学生在课程实施过程中的影响和需求。学生的意见似乎在大多数变革中并没有多大的地位,况且,即使有这样的渠道,学生的意见也很难左右变革的取舍:在学校课程变革这个问题上,学生发言权甚少。[2]对学生主体的忽略缘于认为他们对课程实施或变革的影响甚微。实际上,学生对课程变革的顺利推进起着极为关键的作用,他们是课程变革的重要参与者。在工学结合课程实施中,由于学习环境的复杂、角色的多样等原因,对学生的要求也不像对教室中学习那样简单,因此,必然要重视学生在这一过程的影响和需求,以保证变革的顺利推进。对工学结合课程中的学生应主要应关注两个问题:一是学生在校学习与企业工作的过渡;二是学生的工作体验与知识学习的平衡。

(一)学生在校学习与企业工作的过渡

工学交替课程模式的主要特点就是学校和企业两个学习场所,二者之间的顺利过渡对于课程实施来说是十分重要的。主要应该注意三点。

第一,要保证学生顺利进入企业。根据学生所学的专业选择对应的企业和工作岗位,使学生体验企业的整个工作过程。在这一点上存在一种极坏的可能,即工作组织中的结构性约束因素会消减或压制学生对工作中所有活动范围的接触,并因而消减或压制学生用以了解和掌握本行业所必需的学习机会。[3]因此,学校要解决学生的这一进入问题并帮助扫清消极因素。

第二,要建立学生安全生产保障体系。学生下厂前,首先要进行职业指导和安全生产教育,进入生产车间后要进行岗位安全教育,学校与企业签订的校企合作协议中要突出企业的“雇主责任险”,在后勤服务管理中要与跟踪服务管理教师签订安全管理目标责任书,学校要定期下厂检查学生的安全生产状况,建立学生安全生产保障体系,加强管理确保工学结合正常进行。

第三,要帮助学生转换角色。在工学结合过程中,部分学生在企业工作往往有“临时工”的思想,“学生”身份一时不能转化“员工”身份,工作上就不会像员工那样严格要求自己。因此,学校要重视对学生职业道德的培养,提高学生对企业文化的认同度和对企业职业的忠诚度,并学会担负责任。泰勒认为,学会担负责任并承担后果,这需要有许多经验。“逐渐增加承担责任的程度和认识失败后果的严重性,应该与加强所有年轻人的能力和自信心相并行。”[4]这一过程本身就是一个很好的教育过程,也是实现学生顺利过渡的重要因素。

(二)学生的工作体验与知识学习的平衡

工学结合课程给学生提供了工作体验的机会,但同时也应关注学生的知识学习。一是合理安排工读时间。二是加强学生实习期间的指导。无论从教育需要还是从学生需求来看,必须重视对学生在顶岗实习期间的指导。指导人员应由学校指导教师和企业岗位负责人等组成,帮助学生在工作过程中学技术、学理论、学做人、学管理、学经营,这样可以使理论和实践较好的结合,让学生在做中学、学中做。为了保障企业对学生的指导,可以在合作协议中规定企业必须提供指导人员。另外,校企双方应关心学生的需要,及时解决学生提出的合理要求,使学生快乐充实地工作学习,这对保证课程顺利实施和学生有效学习十分重要。

二、工学结合课程实施中的教师

在课程实施的研究中,对教师在课程实施或变革中的重要性认识是较为一致的。美国学者波斯纳认为存在一种“操作的课程”,这种课程由教师真正讲授的内容和传递给学生的内容组成,它是教师根据自己的知识、信念和态度而解释了的课程。[5]我国学者吴康宁也认为,“无论是从教师的意识形态与价值取向来看,还是从教师的知识水平抑或个性差异来看,教师都不可能‘忠实地’传递作为法定知识的课程内容,而是多少对课程内容进行增减与加工。”[6]由此可见,教师在课程实施(变革)中的重要作用。工学结合课程实施需要教师在新的、复杂的教育情境中真正理解认同课程变革,并参与到课程变革中进行主动的意义建构。在这里主要谈两点:一是鼓励教师参与课程变革以解决教师对变革的认同感问题;二是重视教师专业发展以解决教师压力问题。

(一)教师参与课程变革

教师是课程变革的重要参与者,教师参与课程变革在很大程度上能够减少变革带来的不确定性和模糊感,增强认同感和责任感,对变革成功起着积极的作用。教师参与主要表现在以下两个方面。

在实际工作过程中,相关党员干部由于行政属性和上下级领导关系,对于一些工作的开展存在一定的迫于无奈情形特别是针对垂直领导关系(如税务系统、工商系统、食品药品监督管理系统、检察系统、监察系统等垂直领导关系部门)的公务员行政系统人员。如果过于苛求其违反政策规定来抵制违法的行为,可能对这些党员干部提出了不现实的要求。因此需要结合实际情况,进行具体问题具体分析,而不能简单地一刀切处理。

第一,创设学习情境。每一个工学交替学习任务(模块—综合课程),都有工作过程的评价标准,具有约束力,但为达到这一标准所要求传授的学习内容赋予专业教师更多的自主权,提倡方法创新和个性化教学。在教学组织方面,要引导教师参与课程与教学变革,可针对每一个工学交替学习任务建立教学团队,共同开发教学单元,进行教学设计。在教学过程中创设适合师生教与学的学习情境,并形成较为成熟的教学模式。通过教学成果的展示使教师获得成功的喜悦,进而增强对课程变革的认同感并积极践行。

第二,编写教材。工学交替课程内容是工作过程性知识逻辑组织的,打破了学科知识逻辑组织,学科形式的教材不适合变革后课程与教学。另外,目前的教材无论是从技术方面和标准化方面已经落伍。例如,煤矿所特有工种的教材书本上仍是8O年代或9O年代的操作规程。因此,专业课教师在教学过程中,在完成教学任务的同时可参与教材编写。具体做法是:教师个人或教学团队在教学过程中,收集在技术上先进、工艺上合理、岗位上实用的素材,在形成教案、讲义的基础上编写符合工学结合需要的教材。

(二)教师专业发展

课程变革需要教师具有一些新的教学能力,并扮演新角色,新技术、新标准等在课程变革中的运用等都对教师提出新的挑战。建立一支理论精通、技能精湛的“双师型”教师队伍是学校办学的根本支撑。大多数职业学校的教师缺乏实践和工作经验,课程变革的新要求打乱了教师原有的课程秩序和意义建构,自然会产生无能感或抵触变革的情绪。教师专业发展是课程变革的需要,同时也是教师自身的迫切需要,“没有教师专业发展,就没有课程变革”的说法并非夸大其词。基于学校背景和企业背景,教师专业发展有学校实践共同体和企业实践共同体两大发展途经。

一是学校实践共同体。在学校情境,我们主要指的是教师实践共同体,其层次可分为有青年教师和中老年教师,也就是新手教师和熟手教师。在学校中一般都有“以老带新”的传统,青年教师也愿意主动学习,但这还不是一个实践共同体。共同体成员应建立一种互相学习的关系,拥有明确的学习目的,并建立资源库。可通过定期听课、说课、示范课、评课、辅导备课、辅导教科研、资源共享等形式,不仅互相学习,而且在实践中达到了“大愿景、小步调”的教师专业发展。对此要求教师的年龄结构必须合理,有些地区和学校出现新手(青年)教师过多,熟手(中老年)教师匮乏的情况,在教师实践共同体中缺乏了高层次的其指导和示范作用的成员。这是个令人担忧的问题。工学结合课程中对教师动手能力和经验的要求较高,这一问题就更为突出。学校在教师队伍建设时,应充分考虑这一因素。

二是企业实践共同体。部分专业教师因长期在学校教学,没有机会亲身体验相应的岗位实践,只是按照教材授课。而学生经过企业实习,在某些岗位的职业技能水平可能要超过教师,这对教师的施教能力提出了挑战。教师的再生产方式就是教学活动,与学生的半工环节剥离,这种有隔阂的教学很难顺利进展,因此,有的学校提出教师要到工作场所——下厂锻炼。当然按照实践共同体的特点,只是下厂锻炼还没有形成实践共同体。教师要深入企业主动与岗位能手和技师“拜师”,熟悉学生的工作过程,与师傅、学生关心同样的问题,实践同样的活动,并相互交流互通有无,这才形成了师傅、教师、学生(可能还有其他人员)的实践共同体。实践共同体提高了教师专业技能水平和实践教学能力,实现了参与性和持续的专业化发展,这可能是其他学历提升和短期培训无法达到的。

三、工学结合课程实施中的学校

对于工学结合课程实施中学校,这里是指一个单位整体。下面主要探讨校内实训基地建设和学校文化建设两个影响工学结合课程的因素。

(一)校内实训基地建设

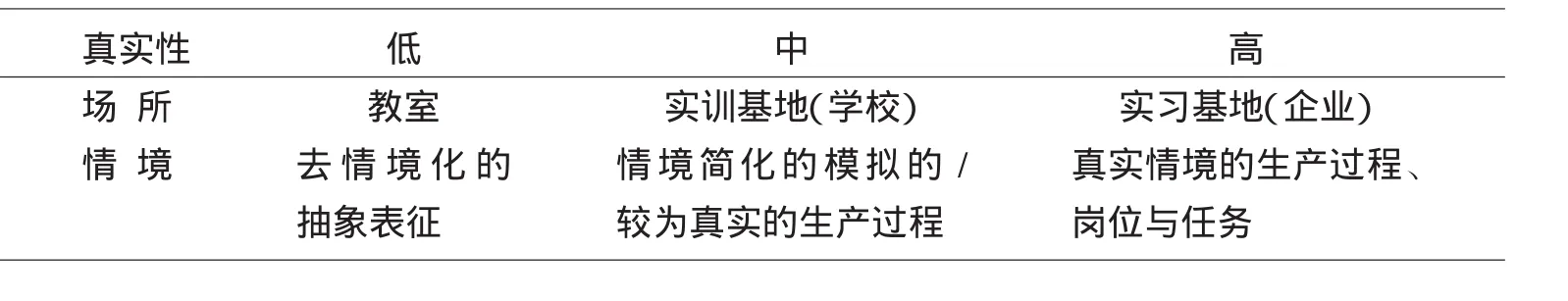

课程实施离不开必要的设备、设施。校内实训基地是工学结合课程实施的重要条件之一,是连接学校和企业的桥梁。实训基地要为工学结合课程提供较为真实的学习情境,在设计上应注意以下两点。

一是实训基地的设计标准。如果我们以企业(工厂)的工作场所为标准,实训基地的设计标准可以有三种,即(1)低于企业标准(只满足教学训练的需要);(2)等同于企业标准(同企业的工作过程一致,设备虚实结合,为学生提供反复实训);(3)高于企业标准(体现科技含量大,技术先进)。第一种标准的选择一般是受资金的限制,主要问题在于第二种和第三种设计标准的选择。笔者认为,工学结合课程是通过校企合作实现的,有很强的针对性,因此,倾向于选择第二种标准。普罗赛也认为,职业教育必须承认现实情况,必须实事求是地培训人才,满足“市场”需求。纵然确实有更有效的工作方法为人所知,确实有更好的工作条件更受欢迎,但不能脱离实际,去追求按更好的条件进行培训。[7]当然,如果在达到企业水平的基础上,为提高学生的技能和创新能力,适当增加新技术、新工艺(或可作为选修课程)未尝不可。

二是实训基地的情境设计。职业教育效率的高低,视学习者受训环境模拟日后的工作环境的相似程度而定。受训环境越像工作环境,则培训效率越高。[8]除了硬件设施和空间环境的设计,还有一个重要因素的设计就是“角色”设计。例如,学校的实训基地的人员管理、工作安排、规章制度、质量标准、生产运行模式基本按照企业规范进行。通过考核选拔安排了学生班组长、学生工段长(学生机、班长)、学生质检员、学生安全员、学生现场技术员、学生工时定额员、学生成本核算员、学生材料员及流动工具管理员、学生考勤员等岗位;定期召开班前会、总结会、技术难题讨论会、质量问题分析会、技术成果发布会、优秀员工表彰会等;所进行的技能训练也应基本上是真实产品的加工。这种训练模式,可以使学生深刻感觉到企业产品加工班组生产的工艺流程,对今后进入工作岗位有心理上、技术上的准备,利于形成良好好的操作习惯、思维习惯和交流能力,进而缩短学校与企业的距离。

(二)学校文化建设

学校文化是课程变革的载体,课程变革的根本依托在于学校文化重建。[9]如果变革的课程仍在旧的管理框架内,凡事都用“以就业导向”来解释,那么课程变革很难成功。国际、国内先进教育思想和理念,以及国家的政策和文件所形成的作用,可作为学习和引领,而学校应该在此基础上结合学校特色与传承,形成学校文化,它才是内化于心的重要支柱。职业院校应以课程变革为契机从以下方面建设学校文化。

一是构建分享性、灵魂性的学校愿景。学校的愿景给予一个组织以方向和目的,并发挥深刻的激励效应,不仅可以提高领导者或者组织解决问题的能力,在变革的时代,它也是一个重要的促进个体和集体学习发展的条件。共享愿景的构建有个重要途径:一个是从个人愿景的构建开始,通过促进个人愿景的融合来形成共享的愿景,二是从集体的共同经验或者进取心出发,构建分享的愿景。[10]对愿景要提炼特色鲜明的职教语言——文化传递中最有效的传递方式。[11]如学校的理念、校歌、校训等,可以使教师、学生、企业自然地理解学校的办学理念及愿景。

二是构建基础性、开放性的制度文化。社会科学系统告诉我们,一个复杂系统(例如一个教室和一个学校)牢牢地扎根于其基础,并且尽可能地开放,这个系统才能发挥最大的功能。牢固的基础使学校获得果断性、稳定性和一致性,这些对过有秩序的生活来说是非常重要的。同时,系统的开放性允许多样性、个别独立性、创造性、冒险性以及自我实现的机会。[12]学校的制度文化建设就要在基础(问责、约束)和开放(自由、机会)之间寻求恰当的平衡。在这样的制度文化下工学结合课程变革才能在预设和创新中生长,才能既注重参与又利于消解抗拒,既宣扬合作又能够处理冲突,既施行民主又可以明确责任。

四、工学结合课程实施中的企业

企业是工学结合工学交替课程实施过程中的重要环节,没有了一批好的企业做支撑,工学结合课程就难以有效实施。下面主要讨论如何选择企业作为实习基地和校企合作长效机制的建立。

(一)企业实习基地的选择

企业实习基地是为工学结合课程提供最为真实的学习情境的重要学习场所,学习情境真实性比较见表1。

通过学校的实践,认为选择企业作为实习基地应具有下四个标准:(1)实习企业有规模。工学结合选择的企业应是经营管理规范,有较大规模的企业,可以一个班或多个班级一起进入实习,既便于集中管理,又便于学校教学统筹。企业须是效益好、实力雄厚、对员工有持续稳定的需求。(2)实习安全有保障。任何时候,安全都是第一位的。工学结合所选择的企业,首先是实习安全要有保障,企业的生产过程能确保安全,生产的产品能确保安全,如动力设备、产品性质等。(3)实习技术有精量。企业的生产项目必须与学校的专业密切联系,具有一定的技术含量(理想状态是和开发的工学交替任务相符合)、安全度高、劳动强度适中。(4)实习报酬有保证。工学结合,“学”是建立在“工”的基础上的,“工”的报酬应能满足“学”的需要,使学生有生产积极性,并保证贫困学生完成学业。

表1 学习情境的真实性比较

(二)建立校企合作长效机制

目前工学结合、校企合作机制主要以合作协议作为约束机制,但在合作过程中存在企业参与不积极,长期合作困难等问题。通过对企业的调查可见要建立校企合作长效机制,还要注意以下两点。

一是提高企业的人力资本收益。企业参与工学结合确实是付出了人力资本投资,这是影响其积极性的主要原因。在这种情况下,依靠协议甚至是政府的政策支持都不是长远之计,只有提高企业的人力资本收益,即培养出比企业新进员工就有明显优势高质量的学生,缩短企业的上岗培训时间,进而节约成本,创造效益,企业才会认为值得对职业学校教学加入投资和加大在技术更新、师资培训和学生管理上的支持,并愿意建立长期合作关系。

二是提高企业的社会效益。企业参与工学结合在社会声誉和形象上没有起到很多正面效应,也是影响企业参与合作的积极性的一个原因。校方应在这一方面制定一些措施,如成立企业冠名班;成立由学校、企业、职业教育部门负责人、相关专家成立校企合作专家委员会,共同制定人才培养目标、课程计划等赋予企业更多的权利;通过学校网站、宣传手册、媒体等渠道对参与工学结合企业加以宣传等等。这些措施和机制有利于提高企业的社会效益,达到学校、企业、学生互利共赢,更好地激发和调动企业参与人才培养的积极性。

[1]江山野.简明国际教育百科全书课程[M].简明国际教育百科全书·课程,1991:156.

[2]王建军.课程变革与教师专业发展[M].成都:四川教育出版社,2004:150.

[3]J·莱夫等.情境学习:合法的边缘性参与[M].王文静译.上海:华东师范大学出版社,2004:39.

[4][美]拉尔夫·泰勒.课程与教学的基本原理[M].施良方译.北京:人民教育出版社,1994:121.

[5]Posner,G.J.Analyzing the Curriculum.New York:Mc-Graw-Hill,1992:10.

[6]吴康宁.教育社会学[M].北京:人民教育出版社,1998:331.

[7]普罗赛职业教育定理十六条之一.转引自拜尔·R·休梅克编.职业技术教育课程设计指南[M].北京:劳动人事出版社,1987:25.

[8]拜尔·R·休梅克.职业技术教育课程设计指南[M].北京:劳动人事出版社,1987:24.

[9]余文森.新课程与学校文化重建[J].人民教育,2004:8-10.

[10]于泽元,靳玉乐.课程实施研究:理论转向与研究焦点[J].全球教育展望,2007(01):63-68,39.

[11]周明星,刘晓.经营文化力:职业院校可持续发展新战略[J].河北师范大学学报,2008(06):5-8.

[12][美]埃利斯.课程理论及其实践范例[M].张文军译.北京:教育科学出版社,2005:20.

Research on the Mian Elements of Work and Study Curriculum Implementation in Vocational Education

HU Na

(Tianjin Modern Vocational Technology College,Tianjin,300222,China)

The main elements of work and study curriculumimplementation in Vocational education are students,teachers,schools and businesse.Students with work and study curriculum implementation should be primarily concerned with the transition of school and enterprise,the balance of work experience and knowledge learning;teachers should be focused on encouraging teachers to participate in curriculumreform,teacher professional development;schools should be concerned with school training bases and school culture.enterprises should be focused on the Choice of Business practice base and the establishment of long-term mechanism of school-enterprise cooperation.

vcational education;workandstudy;curriculumimplementation;mainelements

胡娜,女,天津现代职业技术学院教师,主要研究方向为职业教育基本理论与政策。

G710

A

1674-7747(2011)01-0006-05

[责任编辑 曹 稳]