鱿鱼丝菌相分析与腐败菌的分离鉴定

2011-10-24江华珍翁佩芳沈宁春

江华珍,翁佩芳,* ,沈宁春

(1.宁波大学生命科学与生物工程学院,浙江宁波 315211;

2.宁波鱼之美食品厂,浙江宁波 315211)

鱿鱼丝菌相分析与腐败菌的分离鉴定

江华珍1,翁佩芳1,*,沈宁春2

(1.宁波大学生命科学与生物工程学院,浙江宁波 315211;

2.宁波鱼之美食品厂,浙江宁波 315211)

为解决提高水分含量会引起鱿鱼丝贮藏时间缩短的问题,研究了刚烘烤拉丝完水分含量为34%鱿鱼丝在贮藏过程中细菌总数、酸价、过氧化物值及菌相的消长情况。结果表明,在25℃保藏条件下,28d的细菌总数已接近国标限制上限3.0×104cfu/g,而酸价及过氧化物值变化相对较小。同时对相同工艺处理的三批鱿鱼丝在25℃保藏30d后进行菌相分离,得到两株优势腐败细菌b1和b2。经常规生理生化结合分子生物学鉴定,确定菌株b1和b2分别为肉葡萄球菌和葡萄球菌属es13菌株。

鱿鱼丝,水分含量,腐败菌,分离鉴定

鱿鱼是头足类海洋动物中枪乌贼和柔鱼的俗称,据报道全世界大洋中的总资源量约为4.2×108~6.5×108t。鱿鱼因其味道鲜美、营养丰富而逐渐成为非常重要的蛋白质资源,倍受消费者青睐[1]。目前市场流通的基本都是经过各种方式加工的成品或半成品鱿鱼,熟制品有鱿鱼丝、烤鱿鱼头和烤鱿鱼片等[2]。鱿鱼丝属即食干制水产品,为保证其保藏性,生产者主要采用控制其水分含量或添加化学防腐剂来抑制微生物的生长繁殖及色变。实际生产中鱿鱼丝成品水分含量一般控制在25%以下,这带来的问题是产品口感粗糙和质地过硬,对部分消费者来说不太适宜食用,同时产品得率较低;而添加化学防腐剂则引起消费者对安全问题的担忧。目前对鱿鱼丝的保藏研究较多的集中在鱿鱼丝褐变和甲醛含量的控制上[3-5],对鱿鱼丝中微生物控制方面的研究只见少量几篇报道[6-8]。如采用电子束辐照对鱿鱼或其制品进行冷杀菌,能有效地提高产品的贮藏性同时保持其原有的营养及口味;但同时造成产品初始酸价、挥发性盐基氮和过氧化物值等高于对照组[8]。而对鱿鱼产品的菌相分析及优势腐败菌的分离,国内外未见相关报道。本工作以刚烘烤拉丝完水分含量为30%~35%的鱿鱼丝为实验原料,测定其在25℃恒温保藏过程中细菌总数、酸价、过氧化物值及菌相的消长情况;同时对25℃保藏30d后的鱿鱼丝进行细菌菌相分析,采用常规生理生化结合16S rRNA鉴定,探求导致产品变质的优势腐败菌,为快速有效监控鱿鱼丝品质变化和靶向抑制产品腐败提供一定理论依据。

1 材料与方法

1.1 材料与仪器

北太平洋鱿鱼丝 刚烘烤拉丝完,水分含量为30%~35%,以下均称鱿鱼丝,选取三个批次,分别为批次1(生产时间为2009年10月,水分含量34%)、批次2(生产时间为2009年12月,水分含量30%)和批次3(生产时间为2010年3月,水分含量32%),宁波某水产品加工厂提供;营养琼脂培养基、营养肉汤培养基、LB培养基 杭州微生物实验厂,分析纯;TaqTM DNA聚合酶、dNTP MasterMix、10×PCR 缓冲液、DL2000 DNAMarker、引物 27 f:5'-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3'和 1492r:5'-TACGGCTACCTTGTTACGACTT-3'大连宝生物工程有限公司;6×DNA上样缓冲液

Takara;电泳级琼脂糖 BioBasic Inc;三氯甲烷、乙醚、碘化钾 杭州化学试剂有限公司,分析纯;冰乙酸 杭州高晶精细化工有限公司,分析纯;硫代硫酸钠、氢氧化钾 浙江中星化工有限公司,分析纯;结晶紫、番红 国药集团化学试剂有限公司,分析纯;对氨基二甲基苯胺盐酸盐 分析纯;过氧化氢 上海桃浦化工厂。

立式高压灭菌锅 上海申安医疗器械厂;恒温恒湿培养箱 宁波江南仪器厂;双控电泳仪 北京君意东方电泳设备有限公司;Eppendorf Mastercycler gradient梯度PCR仪 德国Eppendorf公司;紫外凝胶成像系统 美国BIO-RAD Laboratories公司。

1.2 实验方法

1.2.1 贮藏实验 将鱿鱼丝无菌分装到透明PE袋中,50g/袋,热封包装后置于25℃恒温箱中贮藏,定期取出测定。批次1鱿鱼丝,从贮藏0d开始,每7d测其细菌总数、菌相、酸价和过氧化物值,直至贮藏终点;对所选的三批次鱿鱼丝,在贮藏30d后分别进行菌相分析。

1.2.2 贮藏终点的确定 各种品质指标按照动物干制水产品指标GB10144-2005,酸价≤130mg/g、过氧化值≤0.6g/100g、细菌总数≤3.0×104cfu/g,这三项指标若有一项超过国标规定的上限,则此样品对应的贮藏时间即被视为样品的贮藏终点[9]。

1.2.3 菌落总数测定 参照国标GB 4789.2-2010[10]。

1.2.4 酸价(AV)的测定 参照文献[11],取相同质量样品,采用氯仿-甲醇提取法测定油脂质量。

1.2.5 过氧化物值(POV)的测定 脂肪提取采用氯仿-甲醇提取法,取提取液10m L减压蒸馏,称重作为油脂质量。另取 10m L,参照 GB/T5009-2003[12]进行测定计算。

1.2.6 菌相分离与生理生化鉴定 菌悬液的制备同1.2.1。取三个适宜稀释液0.1m L,涂布于营养琼脂培养基表面。每个稀释液涂布两个平皿,37℃培养48h。挑选菌落数合适(30~300)的平板,对整个平板或一定区域内所有菌落(通常30~100个菌落),依据菌落形态、显微镜镜下形态、革兰氏染色、运动性等特征进行细菌分组,每组挑取所有菌落或若干菌落(至少2~3个菌落),分离纯化37℃培养24h;参照《常见细菌系统鉴定手册》[13]和海产鱼类细菌鉴定图[14],综合菌落形态学、细胞形态学和生理生化等特征进行鉴定。若同组出现相异鉴定结果,则对本组再次进行分组、分离、鉴定。

1.2.7 16S rRNA鉴定[15]待测菌株经DNA抽提后,利用细菌 16S rRNA通用引物:引物 27 f:5'-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3'和1492 r:5'-TACGGCTACCTTGTTACGACTT-3'进行 PCR扩增。扩增产物经琼脂糖凝胶电泳检测、回收纯化。纯化后的PCR产物与PMD-18T载体连接,然后转入大肠杆菌感受态细胞,培养于选择性 LB培养基(含AMP)中。挑取菌落,在加了AMP的LB液体培养基中进行摇床培养。PCR检测含有目的基因的菌液交由上海英骏生物技术有限公司对插入的16S rRNA序列进行测定。

2 结果与讨论

2.1 鱿鱼丝在贮藏期间菌落总数、酸价和过氧化物值及菌相的变化

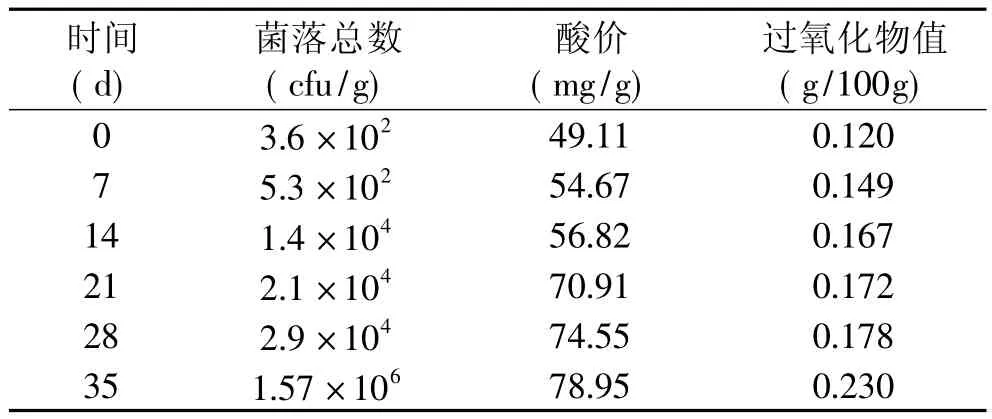

2.1.1 菌落总数、酸价和过氧化物值的变化 将批次1鱿鱼丝置于25℃恒温箱中保藏,每7d测细菌总数、酸价和过氧化物值,结果如表1所示。

由表1可以看出,菌落总数、酸价和过氧化物值随贮藏时间的延长,呈增长的趋势。其中菌落总数增长较快,28d达2.9×104cfu/g,已接近保藏期终点,到35d细菌菌落总数为1.57×106cfu/g,已严重超标,表明水分含量较高(34%)时,鱿鱼丝保藏时间只有1个月左右。酸价和过氧化物值变化较细菌菌落总数变化缓慢,保藏35d后分别为78.95mg/g和0.230g/100g,均低于国标所规定的上限130mg/g和0.6g/100g,这可能是由于鱿鱼丝中脂肪含量相对其它动物性食品较低(胴体含脂率0.844%)[16],贮藏过程中由脂肪氧化而引起的品质变化在短期内不是很明显。任爱清[9]对鱿鱼干的研究表明,水分含量18.17%、30℃保存1个月鱿鱼片的POV基本不变;6个月其过氧化物值增长小于2倍。

批次1鱿鱼丝贮藏时间为28d时菌落总数近3.0×104cfu/g,鱿鱼丝酸价和过氧化物值这两个指标仍在国标规定范围内。由于鱿鱼丝保藏过程中菌落总数的增长速率远远大于酸价与过氧化物值的变化,所以在后期实验中选用菌落总数作鱿鱼丝贮藏实验终点的判定指标。

表1 贮藏过程中鱿鱼丝细菌总数、酸价和过氧化物值的变化

2.1.2 鱿鱼丝菌相变化的初步分析 在相同条件下,测定了批次1鱿鱼丝在贮藏过程中的菌相及其变化规律,结果如表2和图1所示。鱿鱼丝菌相相对来说较为单一,这可能与鱿鱼丝经过蒸煮和烘烤等热处理杀灭了大部分微生物有关;从表2可以看出,从贮藏开始0d到35d,依据菌落形态及革兰氏染色镜检结果将其分成三组;从图1可以看出,虽然第三组菌为鱿鱼丝中初始优势菌(58%),但随着贮藏时间的延长,其在菌相中的比例逐渐减少,第14d其只占4.3%,第21d后就不再出现,说明鱿鱼丝产品不适宜第三组菌的生长,随着贮藏时间的延长,其自然消亡,因而未对其进行进一步鉴定。

表2 批次1鱿鱼丝菌相基本形态分组描述

图1 25℃贮藏鱿鱼丝菌相消长情况

2.2 鱿鱼丝菌相分析

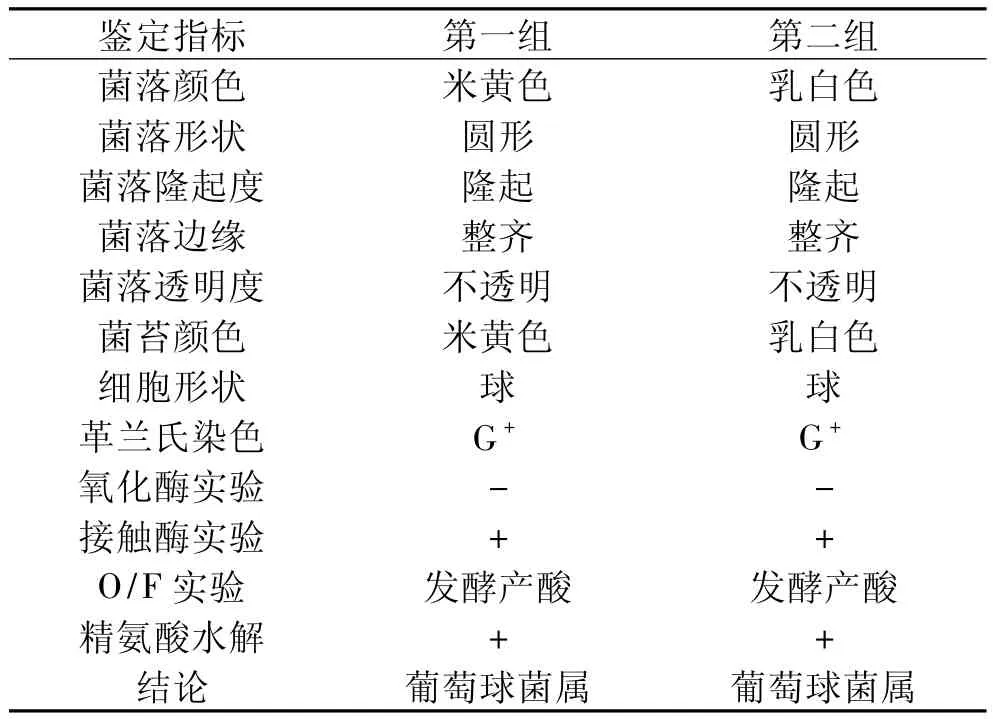

对三批次鱿鱼丝,分别在25℃贮藏30d后进行菌相分析,共分离得到190株细菌。鱿鱼丝属热加工产品,成品中菌相较单一。分离出的菌株按菌落形态特征及细菌形态特征分为两组,第一组为米黄色(66株),第二组为乳白色(124株)。对这两组菌进行简单的革兰氏染色镜检、接触酶实验、氧化酶实验、O/F实验、精氨酸双水解酶实验的结果如表3。

表3 三批次鱿鱼丝菌落和生理生化特征

由表3的实验结果可以初步判定这两组菌均为葡萄球菌属,将第一组菌和第二组菌分别命名为b1和b2。葡萄球菌属和革兰氏阳性球菌多数为非致病菌,营养要求不高,28~38℃均能生长。杨宪时和陈舒等人[17]对高水分调味扇贝半干制品进行细菌学研究,得出此产品中芽孢杆菌占主要地位,比例为60%左右;其次是葡萄球菌,比例为30%左右。卫生检测时,鱿鱼丝制品中也常检测出葡萄球菌,虽然不是致病菌,但由于其是加工过程中污染的,所以一般观点认为,葡萄球菌的高检出率提示水产制品热加工后的工序存在一定的微生物污染[18]。

2.3 优势腐败菌的16S rRNA鉴定结果

2.3.1 DNA提取结果 所提取的DNA经琼脂糖凝胶电泳、溴化乙锭染色后在凝胶成像仪下观察(图2),可以看出有明亮的条带出现,表明b1和b2菌株基因组DNA提取成功。

图2 菌株b1与b2基因组DNA电泳图谱

2.3.2 目标片段的扩增结果 以菌株b1和b2的基因组DNA为模板,以通用引物27 f和1492 r扩增16S rRNA基因片段,进行琼脂糖凝胶电泳,结果如图3所示。图中有一条明显的亮带,说明目的片段扩增成功。

图3 菌株b1与b2 16S rRNA基因PCR反应产物电泳图谱

3 结论

3.1 鱿鱼丝酸价、过氧化物值在贮藏期内变化不显著;而菌落总数在28d达2.9×104cfu/g,接近国标上限3.0×104cfu/g,由此贮藏实验以菌落总数作为终点指标为宜。菌相较为单一,开始时有三组菌,14d后逐渐减少为两组,经初步鉴定均为G+球菌。

3.2 相同处理的三批次鱿鱼丝在25℃保藏30d后,共分离出190株细菌,经常规生理生化结合16S rRNA鉴定,最终确定为葡萄球菌属的两株菌:菌株b1与肉葡萄球菌相似度最高,菌株b2与葡萄球菌属es13菌株最为相似。

[1]杜杰,李洪军,翁航萍.鱿鱼肌肉结构及其嫩化研究进展[J].肉类研究,2007,106(12):20-23.

[2]宋伟华.世界鱿鱼产品市场贸易简况[J].海洋渔业,2003(3):161-162.

[3]王明华,丁卓平,俞鲁礼.鱿鱼丝制品的贮藏研究[J].水产科技情报,1999,26(5):207-211.

[4]王进勉.秘鲁鱿鱼(Dosidicus gigas)丝贮藏过程中褐变的研究[D].青岛:中国海洋大学,2008.

[5]励建荣,朱军莉.秘鲁鱿鱼丝加工过程甲醛产生控制的研究[J].中国食品学报,2006,6(1):200-203.

[6]劳华均,傅俊杰.辐照灭菌对鱿鱼品质的影响[J].核农学报,2004,18(3):225-227.

[7]陈荣辉,施惠栋,邵丽春,等.熟鲜鱿鱼电子束辐照保鲜实验[J].商品储运与养护,2002(5):43-44.

[8]姚周麟,周星宇,丁士芳,等.电子束冷杀菌对即食鱿鱼丝保藏作用的研究[J].食品工业科技,2009,30(6):323-325.[9]任爱清.鱿鱼热泵-热风联合干燥及其干制品贮藏研究[D].江南大学,2009.

[10]GB 4789.2-2010 食品安全国家标准[S].食品微生物学检验菌落总数测定.

[11]赵东豪,黎智广,杨金兰,等.水产品中酸价测定方法的研究[J].南方水产,2009,5(5):72-74.

[12]GB/T 5009.37-2003食品中过氧化物值的测定[S].

[13]东秀珠,蔡妙英.常见细菌系统鉴定手册[M].科学出版社,2001.

[14]Dorthe Bagge-Ravn,Yin Ng,Mette Hjelm,et al.The microbial ecology of processing equipment in different fishindustries—analysis of the microflora during processing andfollowing cleaning and disinfection[J].International Journal of Food Microbiology,2003,87:239-250.

[15]SAMBROOK J,RUSSEL DW.分子克隆实验指南[M].第三版.北京:科学出版社,2002:87-105.

[16]汤丹剑,吴汉民.美拉德反应对鱿鱼丝色泽的影响[J].食品与机械,1998(2):19-20.

[17]陈舒,许钟,郭全友,等.软烤扇贝原料处理过程中的细菌学研究[J].上海海洋大学学报,2010,19(3):415-420.

[18]陈志平.鲜烤水产制品卫生质量调查[J].中国卫生监督杂志,2000,7(2):52-53.

Isolation and identification of spoilage bacteria in squid thread

JIANG Hua-zhen1,WENG Pei-fang1,*,SHEN Ning-chun2

(1.College of Life Science and Biotechnology,Ningbo University,Ningbo 315211,China;2.Ningbo Yuzhimei Seafoods Plant,Ningbo 315211,China)

In order to solve the problem of short storage time of squid thread caused by high moisture content,the total bacteria population,acid value(AV),peroxide value(POV)and changes of bacterial flora were investigated,using the materials of just baked squid thread with a moisture content of 34%.The results showed that the total bacteria population nearly reached 3.0 ×104c fu/g,which was equal to GB value,stored at 25℃ for 28 days,while the AV and POV was comparatively low.Meanwhile,the bacteria flora of three same samples stored for 30 days were determined,and two strains of spoilage bacteria b1and b2were obtained.They were identified as Staphylococcus carnosus and Staphylococcus sp.es13,respectively,based on their physiological properties and the analysis of 16S rRNA gene sequence.

squid thread;moisture content;spoilage bacteria;isolation and identification

TS254.1

A

1002-0306(2011)08-0195-04

2010-08-03 *通讯联系人

江华珍(1985-),女,硕士在读,研究方向:食品安全与质量控制。

宁波市科技局自然科学基金(2009A610171)。