秦汉文字装饰中的鸟形辅助图纹

2011-10-13孟丽君南京师范大学美术学院江苏南京210000

孟丽君 (南京师范大学美术学院 江苏南京 210000)

秦汉文字装饰中的鸟形辅助图纹

孟丽君 (南京师范大学美术学院 江苏南京 210000)

本文主要论述了秦汉文字装饰中的鸟形辅助图纹的应用范围及表现形式,同时论证了鸟形图纹在楚文化中是含有一定的图腾崇拜意义的,秦汉文字装饰中的鸟形辅助纹饰是秦汉时期升仙思想的一种装饰形式反映。

鸟形辅助纹;楚文化;升仙思想

秦汉文字装饰的辅助图形主要为动物类和植物类,其中动物图形主要有鸟、鱼、蛇、马、鹿等,植物图形的种类相对较少,最常见的是带有吉祥寓意的莲与牡丹。在动物辅助图形中,鸟形的出现频率很高。鸟形图纹在秦汉文字装饰中的形态丰富多样,有振翅飞翔的鸟、有耽耽而视的鸟,有形式抽象的鸟、有形式具象的鸟,有动态也有静态。其装饰载体主要有瓦当、铜壶、铜洗、织物和玺印。

一、鸟形辅助图纹的应用范围及表现形式

据鸟形的形式风格,可将此类辅助图纹分为具象形式的鸟形辅助纹和抽象形式的鸟形辅助纹。

1.具象形式的鸟形辅助纹

秦汉文字装饰中的具象鸟形主要出现在瓦当、铜器、织物、玺印的文字中。如瓦当中的“延年”当和“冢”字当,汉时的严氏铜洗,新疆出土的汉时织锦和一些吉语印等。

如《冢字当》中,设计者在当面“冢”字的下方安置了一只静态站立的鸟,此鸟身体斜向于当面,头部右转面向观者,对观者耽耽而视,再加上其上方萧肃峻利的“冢”字,整个图案给人一种阴冷之意。这枚瓦当是应用在墓冢建筑上的,由此可见,设计者在设计当面上的辅助图形时,注意了设计形式与应用环境的协调统一。(图一)

汉《严氏洗器》的内底装饰了鹿、鹤、莲三种瑞像。此处洗底上的两行鸟篆体文字形成底面的中轴线,鹤鸟与鹿相对而立,分居文字两侧。鹤鸟的羽翼微张作振动之势,尾扬胸挺,头颈盎然,整个形象饱满自信,显现出充沛的活力,这与汉朝强大的社会背景和汉朝人强烈的自信心是相应的。另外,鹤鸟常因其飘逸的外形被人认作仙境之鸟,鹤鸟图形在日常用具中的装饰应用也从侧面反映了汉时人们升仙思想的盛行。(图二)

图三是在新疆少数民族地区出土的一幅汉锦,上面的装饰元素有吉祥文字和鸟、麒麟等纹饰。浅色的鸟儿侧身立于“昌”字之下,呈现出静态之美。其饱满的躯体与细瘦的腿脚产生一种点线式的视觉对比,形象伶俐生动,富有情趣。鸟的造型与织锦中的其它装饰纹相比简洁纯粹,形式风格与其中的文字装饰形式更能产生呼应。

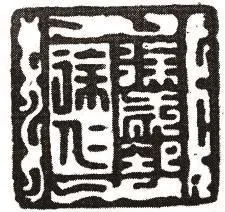

玺印中的鸟形形象主要是“四灵”之一的朱雀。如图四《徐成□徐仁印》中,“青龙”“白虎”依其方位分饰左右边缘,但此印中的“朱雀”却立于代表北方方位的上方边缘,而“玄武”纹则位于下方边缘。朱雀在此处的图形形式是剪影式,其背部向外,头部回转与背齐,颈部与下驱的轮廓连为一条边缘线,这条线恰好将朱雀纹与文字装饰部分相界隔,明确了各自的区域。

图一 《冢字当》

图二 汉《严氏洗器》内底拓片

图三 汉锦

图四 《徐成□徐仁印》

2.抽象形式的鸟形辅助纹

抽象形式的鸟形辅助图纹多存于鸟虫篆体中,主要载体为瓦当、铜器和玺印。如《千秋万岁当》《汉错金银鸟篆铜壶甲壶》的盖铭、《王莫书印》等。

图五《千秋万岁当》

图六《汉错金银鸟篆铜壶甲壶》盖铭

图七《王莫书印》

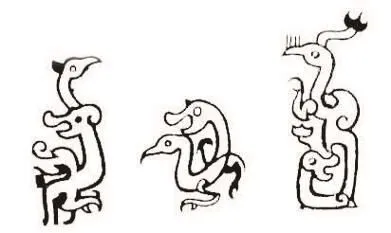

《千秋万岁当》中共有三只鸟的形象,分居于当面的上、中、下部分。上面的那只鸟双翼开展,翼上的羽毛简化为六个点,躯干抽象呈十字,鸟首向上,带有长长的鸟喙,形态极富动感;位于当心的鸟振翅而立,鸟翼概括为三条相交短线,腿部为维持布局的均衡特意做了四条线段的处理,整体形态介于动静之间。上、中部两只鸟的形象较为鲜明,唯有下部的那只因与文字笔画的密切结合,形态难辨,只能明确地看出昂立的鸟首部分。(图五)

《汉错金银鸟篆铜壶甲壶》的壶身铭文是简化式的鸟虫篆书,但其盖铭部分仍可见略微具象的鸟形的存在。盖铭上的鸟形虽是由曲线盘绕屈曲而成,但鸟的形象仍清晰可辨。此处的鸟形形态颇为丰富,鸟儿或卧地而栖,或展翅而翔,或回首呼唤,或引颈对鸣,造型可谓动静相宜、形神具备。虽然其形体向度是应文字结构的需要而设,但不见丝毫生硬造作之嫌,鸟形与文字浑然一体,自然生动,体现出设计者丰富的创造力和想象力。(图六)

《王莫书印》中有鸟近十只,鸟身抽象成线作为文字的构成部分,鸟的形态已然难以辨识,唯文字点画中装饰的鸟首仍保留着具象的形象。(图七)

二、鸟形辅助图纹与秦汉的升仙思想

鸟形辅助图纹并不是偶然之产物,它是自春秋战国以来文字进入“文饰”化阶段的一种装饰艺术现象。

法国著名的艺术理论家丹纳说:“要了解一件艺术品、一个艺术家、一群艺术家,必须正确设想他们所处的时代的精神和风俗概况。这是艺术品最后的解释,也是决定一切的基本原因。”而“要了解一个国家或民族,首先应该了解它的神话。”传说中楚先祖“祝融者,其精为鸟,离为鸾”。而人们也称鸾为凤;《说文解字》中说:“凤,神鸟也。”而关于鸟形的考古资料在河姆渡文化遗址、良渚文化遗址和春秋战国出土的文物中也皆有发现。此外,湖北随县属于春秋战国时期的曾侯乙墓中,其内棺的外壁漆绘了非常繁缛的图纹,其中有很多鸟兽同体和人面鸟身等纹饰。(图八、图九)这样奇异的形象交织缠绕在一起,组成了瑰丽多变的图案,成为这一地区长期的装饰母题,同时又是远古人类图腾崇拜的孑遗。

由此可以说,鸟形图纹在楚文化中是含有一定的图腾崇拜意义的,虽然这种图腾崇拜到春秋战国时其神圣的光芒开始逐渐消失,但它却慢慢演变为人们日常装饰中的一题延续了下来。

我国古代神仙思想早在战国时代就已出现,汉代道教的形成使这种升仙思想更为兴盛。相比于秦汉的升仙思想,楚人的宗教神话中认为人和神分处两个世界,人死后其灵魂可以引渡升天。引魂升天的题材画像是楚人丧葬礼仪中的一项重要内容。我们可推测,秦汉的升仙思想与楚文化中的引魂升天具有一定的历史延续性。

图 八 曾侯乙墓棺上的鸟兽同体纹图

图九 曾侯乙墓内棺上的人面鸟身纹

秦汉的大一统打破了原有的地方文化之间的隔离,使得各地方之间的文化出现交融状态,这种交融使得汉代各地的画像石在主题和风格等方面趋于一致,地方民间文化呈现出一种融合的升华状态。如,楚亡后以《山海经》等为代表的楚国原始神话中的引魂升天等主题和黄老哲学,依然被直接运用在汉画像石的艺术中。从这点意义上说,汉画像石艺术就是以神性为本的南方楚文化和以人性为本的北方儒家文化的一种结合,而汉画像石中的升仙思想的描绘与楚文化引魂升天的思想可以说是基本一致的。

在汉代的画像砖、画像石上可以看到很多具有升仙意义的“羽人”形象。如汉画像砖描绘西王母的宫廷仙境的图像中,除了传说中的蟾蜍、九尾狐、玉兔之外,侍奉西王母的就是所谓的“羽人”;(图十)洛阳的卜千秋墓壁画里也发现了羽人形象,而且这两个壁画中的羽人的姿势一模一样,羽人的手中都握有一个类似旗帜的东西。此外,羽人形象在汉代铜镜上也多有表现。如《汉代东王公西王母画像镜》中,东王公、西王母上下相对,两者身侧皆有羽人服侍,镜面左右设青龙、朱雀纹,表达当时人们希望借两位最尊之神的力量实现升仙的理想。(图十一)

图十 汉西王母画像砖

图十一 《汉代东王公西王画像镜》

再者,前面我们曾提到湖北随县曾侯乙墓棺的外壁有很多人面鸟身形象。(图九)从纹饰的主题上看,这种纹饰与汉代画像石、画像砖和铜镜中所描绘的“羽人”很是接近;又因两汉时期,楚文化的很大一部分融入了汉文化之中,成为汉文化的构成部分。我们可以得此结论:秦汉文字装饰中的鸟形辅助纹饰是秦汉升仙思想的一种装饰形式反映。

[1](法)丹纳.《艺术哲学》.人民文学出版社,1991.

[2]袁轲.《中国神话》第一辑序言.中国民间文艺出版社,1987.

[3]班固.《白虎通义》.台湾商务印书馆,1985.

[4]潘鲁生《汉字装饰》中国轻工业出版社 2000年.

[5]李明君《历代文物装饰文字图鉴》人民美术出版社 2001年.

孟丽君,出生于1982年12月,女,籍贯山东潍坊,硕士,设计艺术学专业,视觉传达设计方向;南京师范大学美术学院。