浅谈清乾隆款珐琅蓝彩十三行通景画碗

2011-10-13蔡亚霞鸦片战争博物馆广东东莞523900

蔡亚霞 (鸦片战争博物馆 广东东莞 523900)

浅谈清乾隆款珐琅蓝彩十三行通景画碗

蔡亚霞 (鸦片战争博物馆 广东东莞 523900)

清乾隆款珐琅蓝彩十三行通景画碗是从英国征集回来的文物,是清代销往英国的外销瓷。该碗口沿描金,用珐琅蓝彩在碗外壁描绘广州十三行贸易情景,碗内描绘在海中航行的帆船,生动精美。对研究清乾隆时期珐琅彩瓷工艺、广州十三行历史、外销瓷的加工贸易、中西文化交流等方面均有重要的研究价值。

珐琅彩瓷;广州十三行;外销瓷

清乾隆款珐琅蓝彩十三行通景画碗,是从英国征集回来的一件文物。敞口、弧壁、深腹、圈足,高8.6厘米,口径21.0厘米,底径8.5厘米,碗外壁通篇用珐琅蓝彩描绘广州十三行景色,碗内心绘帆船航海图,碗底有方框篆书乾隆款。据专家鉴定:“此珐琅蓝彩十三行通景画碗,品相完好,画工精细,通篇用珐琅蓝彩描绘了广州十三行,在清代广州出口瓷中极为少见,且底部有方框篆书乾隆款,尤显特殊。”

碗底方框篆书乾隆款

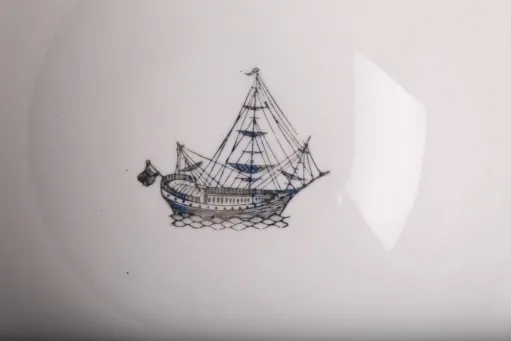

碗内描绘帆船航海纹

珐琅彩瓷是将画珐琅技法移植到瓷胎上的一种釉上彩装饰手法,后人称“古月轩”,国外称“蔷薇彩”。据清宫造办处的文献档案记载,其为康熙帝授意之下,由造办处珐琅作的匠师将铜胎画珐琅之技法成功地移植到瓷胎上而创制的新瓷器品种。珐琅彩瓷创烧于康熙晚期,发展到雍正年间开始成熟起来,乾隆时期,融合了中西绘画技巧,真正达到了巅峰。乾隆后期慢慢转向粉彩,珐琅彩也随即不受重视,慢慢衰落,烧造场所已不在清宫中而移至景德镇。珐琅彩瓷绝大部分属于宫廷垄断的工艺珍品,专为清代宫廷御用而特制,部分产品也用于犒赏功臣。所需白瓷胎由景德镇御窑厂特制,解运至京后,在清宫造办处彩绘、彩烧。图式由造办处如意馆拟稿,经皇帝钦定,由宫廷画家依样画到瓷器上。初期珐琅彩是在胎体未上釉时先作地色,后画花卉,有花无鸟是一特征。康熙朝珐琅彩瓷器多以蓝、黄、紫红、松石绿等色为地,以各色珐琅料描绘各种花卉纹,其色彩、绘画、款式皆同于当时的铜胎画珐琅。

雍正烧制珐琅彩瓷的工艺较康熙时更进一步,彩料的品种增多,雍正六年起,宫廷开始能够自制珐琅彩料,清档记载中新出现的彩料有9种之多。这一时期珐琅彩瓷多绘在素白器上,少色地彩瓷,纹饰仍以花卉为主,山水、人物较少,此时流行在瓷器上题写诗文,讲究诗书画印的结合。

乾隆时期的珐琅彩瓷,在继承康熙、雍正时期特点的基础上,更注重结合传教士的西方油画的技术,把画珐琅的特点发挥得更加淋漓尽致,纹饰丰富,流行色地开光风格,动物、山水、人物纹饰较前两朝数量大。

珐琅彩瓷的特点是瓷胎细薄,修胎规则。造形多为碗、瓶、烟壶之类的日用小件瓷,和动物摆设品。底釉为纯白釉,珐琅彩色鲜艳且柔和,色种多,同一物上可出现七、八种颜色,多达十多种。款识方面,康熙时期的款识有一度被禁止写款,康熙四十年后才开放禁令让其落款,均用色料写款,有红、兰、紫、黑等色,落款仅为“康熙御制”四字楷书,加双方框。雍正时期的款识有两种方式,一为仿宋体,一为楷书体,均由四字组成外加双方框,仿宋体是“雍正年制”,楷书体是“雍正御制”,只见兰料款。乾隆的款识只有“乾隆年制”四字双方匡形一种,有兰料也有赫色料款。

该珐琅彩瓷碗用的是珐琅蓝料,有轻微流釉现象,底款是方框篆书乾隆款,在清乾隆时期的珐琅彩瓷中极为少见,不像是在清宫中烧造的。所绘景色是广州十三行贸易景色,与一般宫廷使用的花卉、诗画、人物题材的珐琅彩瓷也不同。此碗应是根据某些人的要求专门定制的。

此外,该碗面通篇用珐琅蓝彩描绘的广州十三行商馆建筑高二层,前方广场竖着各租赁国国旗,前临珠江,珠江边上建着一座座码头,江上渔船、商船来往热闹,商馆背后远处是群山,在山脚江边建有炮台,另有三座宝塔,表现的是乾隆晚期广州十三行的贸易情景。

广州十三行是清代设立于广州的经营对外贸易的专业商行。又称洋货行、洋行、外洋行、洋货十三行。康熙二十四年(1685)开放海禁后,清廷分别在广东、福建、浙江和江南四省设立海关。乾隆二十二年(1757), 清政府实行一口通商政策, 广州十三行成为中国官方唯一特许的经营海外贸易机构。广州的洋行集中在离珠江约三百尺的十三行街。十三行行商即中间商、买办的性质,后来又扩大负有承保商,就是充当外国商船的保人和担保如实缴纳税款和船上人员的守法行为,传达官府有关命令、管理外商义务,除十三行外,还设有洋商商馆,是外国商人在广州租用贸易、居住的房屋。其中英国东印度公司为1715年设立商馆,法国于1728年,美国于1789年,荷兰于1729年,丹麦于1731年,瑞典于1732年分别设馆。十三行最为鼎盛的乾隆时期,洋行数多达几十家,尤以四大巨富潘启、卢观恒、伍秉鉴、叶上林创办的同文行、广利行、怡和行、义成行最为著名。全国各地的出口商品都云集十三行发售世界各地,世界各地的进口商品也从十三行发售全国各地,广州成为闻名的国际性贸易大港口,成为西方国家进入中国的唯一通道。

此碗从英国征集而得,两百多年前,该碗作为外销瓷在广州十三行出口到英国,被英国人民当作艺术品和纪念品一直世代相传着。两百多年后的今天,通过征集手段,该碗又回到了中国,完成了向英国传播中国文化的旅程。

自康熙二十二年清王朝解除海禁后,我国开始进行大规模的瓷器输出,与欧洲各国的瓷器交易也日益扩大化, 瓷器主要销往的国家有:英国、荷兰、法国、丹麦、奥地利、西班牙、瑞典和英格兰。欧洲各国充分利用本国资源, 换取能在中国进行贸易的白银,航行半个地球到达中国广州进行瓷器贸易。清代外销瓷的纹饰融合中西文化的元素,如描绘世界各地皇室(特别是欧洲)及其子民的生活习惯、宗教信仰、西方神话故事等。而级别大致分为几大类,如贵族装饰陈设欣赏瓷器、贵族日常便用瓷器(如餐具)、宗教团体(如欧洲耶稣会)订制的宗教仪式用器皿,贵宾往来迎送时的礼品瓷等。中国的瓷器成为西方人特别是贵族高贵身份的象征,在西方贵族的各种宴会、正式或非正式场合中,都要有瓷器的出现, 且精致的程度就代表了高贵的程度。

仅在18世纪,中国大量烧制的专为外销欧洲的中国外销瓷最保守的估计也在6000万件以上。这其中就有相当一部分是根据欧洲各国的订货专供国外需要而特制的。一些西方国家为了订制方便,先后在中国广州设立了代理商行,他们通过广州商行向景德镇订造中国款式的瓷器。订购的瓷器, 以其生产形式来区分,可分为两种类型。一种是看样订货, 瓷器的形制、花纹等均已确定, 外商看样后订货; 另一种是来样订货, 外商将特殊的图样交给行商,由行商派人根据图样进行生产。这些图样一般是某个贵族家庭的徽章, 或者是外国人的形象等。

清乾隆款珐琅蓝彩十三行通景画碗形制规整,白瓷细腻,口沿描金,用珐琅蓝彩在碗外壁描绘广州十三行贸易情景,是英国商人通过广州十三行的代理商行专门定制的纪念瓷,对研究清乾隆时期珐琅彩瓷工艺、广州十三行历史、外销瓷的加工贸易、中西文化交流等方面均有重要的研究价值。

[1]金韵.《乾隆朝珐琅彩瓷赏析》.检察风云.2010年3期.

[2]郭振文.《清三朝珐琅彩瓷赏析》.美术大观.2007年10期.

[3]冷东.林瀚.《清代广州十三行与中西文化交流》.广东社会科学.2010年2期.

[4]黄静.《清代广州十三行研究》.档案学通讯.2010年2期.

[5]金辉.《清代外销瓷中的西方文化因素》.博物馆研究.2010年2期.

[6]赵志华.《从康乾年间外销瓷看中西文化的交融》.艺术探索.2007年2期.

[7]邢荣波.《清代外销瓷器浅谈》.艺术市场.2004年6期.

[8]李锡经.《中国外销瓷研究概述》.中国历史博物馆馆刊.1983年.

[9]余穗瑶、杨宏烈.《国门口的文化碰撞——从外销画看广州十三行夷馆建筑》.建筑技术及设计.2003年8期.