城市老年人社区参与意愿的影响因素分析①

2011-10-09李宗华李伟峰高功敬

李宗华 李伟峰 高功敬

(济南大学 法学院,山东 济南 250022)

城市老年人社区参与意愿的影响因素分析①

李宗华 李伟峰 高功敬

(济南大学 法学院,山东 济南 250022)

中国是世界上唯一一个老年人口过亿的国家,也是发展中人口大国崛起过程中人口老龄化问题最严峻的国家。社会参与作为产出性老龄化的精髓和核心、解决老年人有所“为”的重要途径而成为各界关注的焦点和热点。研究发现,老年人对社区参与难易程度的主观判断会对参与意愿产生非常显著的影响;随着老年人受教育程度的不断提高,其参与愿望越来越高,二者呈现正向变化;年龄越低,参与的愿望越高;老年人的社区参与意愿受社区、街道等组织集体活动的开展情况影响较大,表现出的对机构、组织的依赖性较强;社区居民之间熟络程度越高,则老年人参与文体活动、社区公共事务的意愿越强烈。

产出性老龄化;老年人;社区参与意愿;影响因素;logistic回归分析

一、问题的提出

人口老龄化是一个老年人口占总人口的比重不断上升的过程,最早出现于19世纪50年代的法国,进入20世纪后,随着西方发达国家出生率和死亡率的普遍下降,趋势越来越明显,人口年龄结构由此发生重大变化。21世纪以来,世界上大多数国家都面临着全面进入老龄化社会的巨大挑战。据国际劳工局《2000年世界劳动报告》关于“世界各国人口老龄化趋势”的预测,2000年中国60岁及以上人口占总人口的比重达到10.1%,65岁及以上人口占总人口的比重达到6.8%①。2005年底,我国60岁以上老年人口达到1.44亿,是世界上唯一一个老年人口超过1亿的国家,也是发展中人口大国崛起过程中人口老龄化问题最严峻的国家②《不容错过的“人口机会窗口”——专家谈如何积极应对老龄化问题》,《青岛日报》2007年6月4日。。在未来几十年内,中国人口不仅老龄化加速,而且人口呈高龄化趋势。据预测,2030年我国60岁以上人口数量将由目前的1.3亿增加到3.1亿,占总人口的比例提高到20.42%;到2050年60岁以上老年人口数量及其在总人口中所占比例将分别达4.68亿和27.71%③段成荣:《发展老龄产业:应对人口老龄化的一项重要战略》,《人口研究》2001年第2期。。人口老龄化已成为人类发展的大趋势和21世纪人口发展的主要特征,由人口老龄化加剧导致的老龄化问题已然成为我国相当长时间内关注的焦点。随着老年群体在数量上的不断膨胀,有关部门、学界和社会团体对老年人的关注与日俱增,在解决老年人“养”的问题的同时,如何解决老年人有所“为”的问题成为各界关注的焦点和热点之一。

1982年《维也纳老龄问题国际行动计划》的建议中指出:“……今天的老龄问题不仅是保护和照顾年长者和老年人的问题,而且也是年长者和老年人参与和参加的问题”④《1982年老龄问题维也纳国际行动计划》,联合国老龄化议题网站:http://www.un.org/chinese/esa/ageing/actionplan2.htm。。1991年通过《联合国老年人原则》,专门讨论了老年人的人权问题,并在“独立、参与、照顾、自我充实和尊严”等五个方面为各国政府提供指导。1999年世界卫生组织提出“积极老龄化”的倡议,将积极老龄化界定为“尽可能增加健康、参与和保障机会的过程,以提高人们老年时的生活质量”。2002年联合国《马德里老龄问题国际行动计划》中,进一步把“五原则”确立为21世纪老龄问题行动计划的基本原则,把“老年人与发展”列为三个优先行动方向首位,以实现“不分年龄人人共享的社会”。种种迹象表明,老年人的社会参与既是“积极老龄化”的精髓和核心,又是“积极老龄化”的重要途径,更是衡量经济社会进步的重要标志之一。

与积极老龄化有异曲同工之意的是“产出性老龄化”,早在20世纪80年代,“产出性老龄化”曾作为活跃(活动)理论的代名词进入学者的视野,它强调的是“老年人从事有产出(产品、服务或者是自身的生产和服务能力)的活动,但不一定有报酬”。①穆光宗:《老年发展论——21世纪成功老龄化战略的基本框架》,《人口研究》2002年第6期。2009年7月,第五届“社会政策国际论坛暨系列讲座”会议上,彰显老年人社会参与的“产出性老龄化”问题再次引起学界的关注并成为热议的焦点。所谓“产出性老龄化”,通常是指老年人参与志愿服务、提供照顾、参加工作、继续教育或者从事其他有利于社会和自身的活动。广义的含义还包括给家庭成员提供关爱和关怀、保持家庭传统、缅怀他们过去对社会和家庭做出的贡献②杨 培珊:《台湾百岁老人生活中的产出性是什么》,《2009第五届“社会政策国际论坛暨系列讲座”产出性老龄化论坛论文集》2009年版,第159-165页。。总之,老年人重返社会,参与社会的发展和建设,成为全世界范围内解决人口老龄化的必要及有效的政策手段。

社区是老年人的聚居地。对老年个体而言,要实现老年人的发展,无论是其内在方面还是外在方面,均是通过老年人的有所作为来实现的,而有所作为的重要途径就是社区参与。同时,在实现“老年成就感”以后,进一步实现自我价值以达到自我完善。由此可见,社区参与既是构建老年资本的重要途径,又是老年人自我发展的内在需求,对促进老年人的自我和谐作用自不待言。对社区建设而言,城市老年人作为一支重要的和谐社会建设力量,其社区参与是和谐社会建设的社会性要求,老年人社区参与是服务社会、促进社会整体发展进步的必然阶段,没有社区参与就无法达到社会参与、社会和谐;只有提升老年人社区参与的主体性,才能真正建立人人参与、和谐的社区参与模式。

综上所述,老年人的社会参与,一方面可使老年人在社会参与过程中获得尊严,感受自己生命的价值和意义,另一方面是实现人口老龄化与经济协调发展、达到建立和谐社会目的的重要举措,也是解决老龄问题的重要环节。包括老年人在内的公民的社会(区)参与成为21世纪世界范围内经济社会生活的流行话语。

在我国现实的场域中,城市老年人仍是一个极具脆弱性的特殊群体。他们在社会性资源分配上具有经济利益的贫困性、生活质量的低层次性和承受力的脆弱性等特征。社区客观地成为其获取社会资源、参与社会生活的主要社会场域③孙璐:《论城市弱势群体的社区参与》,《理论与改革》2007年第1期。和现实落点④刘颂:《积极老龄化框架下老年社会参与的难点及对策》,《南京人口管理干部学院学报》2006年第4期。。在现实层面上,老年人的社会参与基本等同于社区参与,即“现实层面的社区参与”,亦指城市老年人参与社区公共事务、社区公共活动及公益活动,影响社区权力运作,分享社区建设成果的行为和过程等。而对老年人这一参与主体而言,其社区参与的意愿有多大、哪些变量对社区参与意愿有影响、各变量的影响程度到底有多大,这正是本文将要深入分析的内容所在。

二、数据来源及变量设置

本文分析所用数据源自山东省高校人文社科研究项目“产出性老龄化背景下城市老年人的社区参与研究”2008年的调查数据,样本容量2999个。调查对象是年龄在55岁及以上(女性≥50岁)、具有济南市城市户籍的老年人⑤济南市是山东省乃至全国较早进入人口老龄化社会的城市之一。目前,全市60岁以上老年人口达90万人,比2000年增长了30%,占全市总人口的15%,位居全省第二位,并以年均3%以上的速度增长,年均增长6万人。预计到2020年,济南市老年人口将占到总人口的20%以上,到2050年,将占到40%左右,每两个劳动适龄人口就将供养一个老年人。参见《济南市人口老龄化问题对策研究》,济南市发展和改革委员会网站,2008 年9 月17 日:http://www.jndpc.gov.cn/E_ReadNews.asp?NewsID=2357。。用计算机SPSS13.0统计软件对调查数据进行统计和分析。

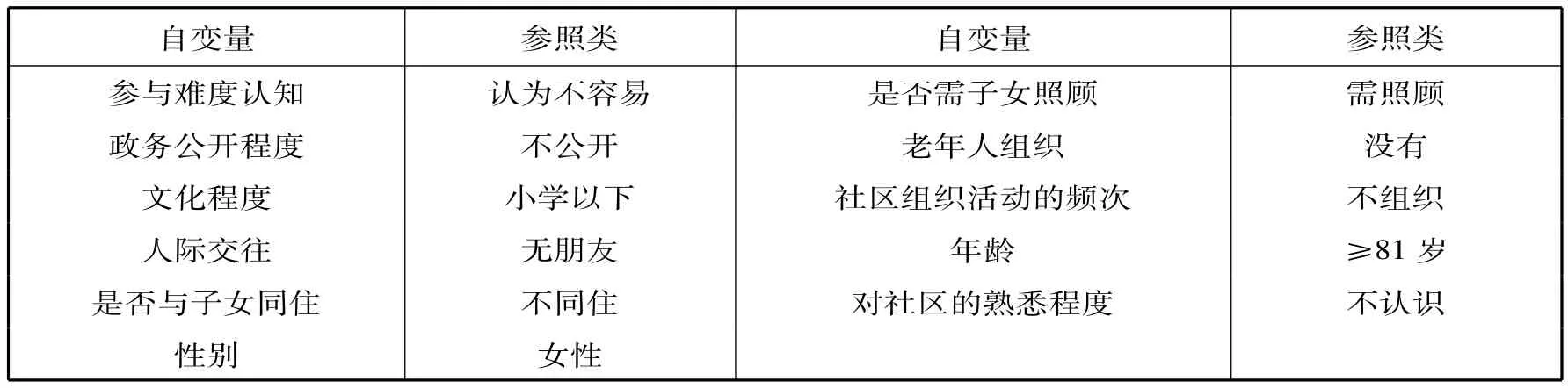

在研究方法上,主要采取二项logistic回归模型。在本研究的解释变量中,先将性别、职业、受教育程度等品质数据转换为虚拟变量后再参与回归分析,以此研究各类对被解释变量影响的差异性。参照类见表1。

表1 Logistic回归模型自变量及其参照类

解释变量包括政务公开程度、对社区的熟悉程度、社区参与难易程度的判断、文化程度、社区组织活动的频次、是否需要别人照顾、性别、年龄、是否与子女同住、老年人组织、是否需要子女照顾等,最初纳入模型的还包括环境满意度、月收入、经费来源、职业、经济自评、人际交往等因素,逐步筛选后,被淘汰。

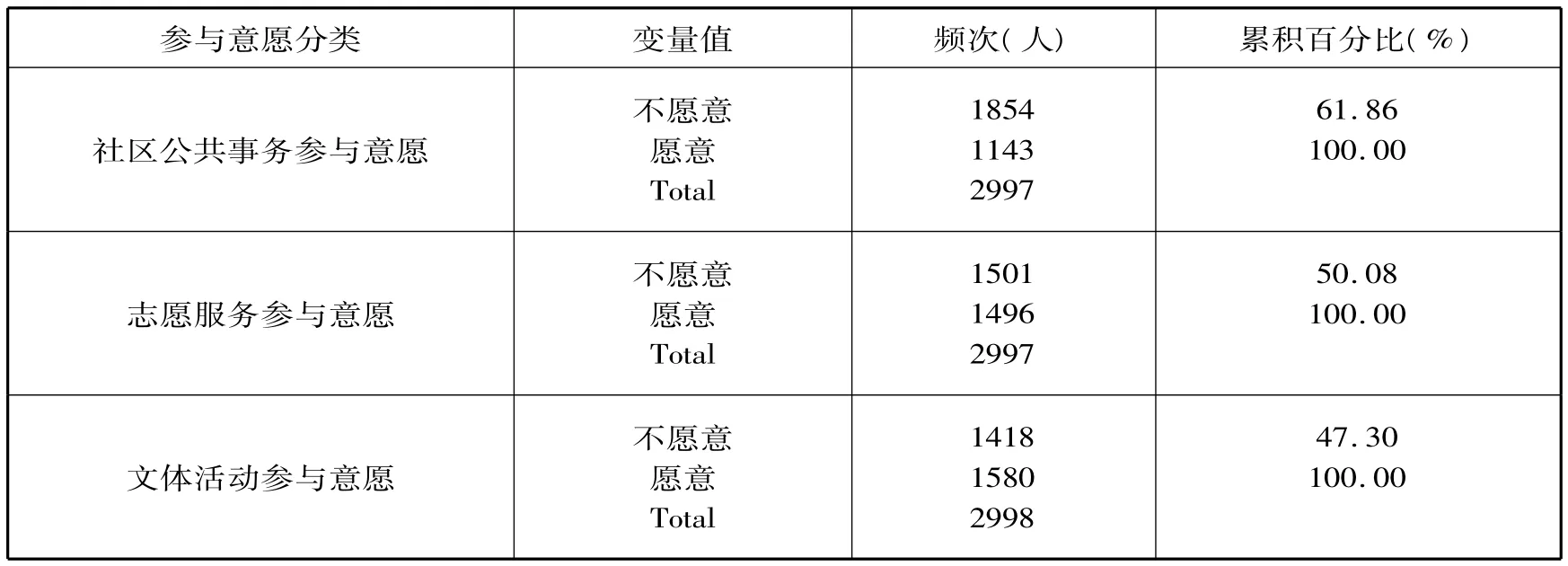

为了简化数据、方便分析,在分析过程中,对文体活动参与意愿、社区公共事务参与意愿、志愿服务参与意愿等因变量中的选项进行综合简化,即把“非常愿意”与“比较愿意”合并为“愿意”,把其余的综合为“不愿意”。综合后的城市老年人社区参与意愿分布情况见表2。从中可以看出,老年人对文体活动的参与意愿比较强烈;在参与志愿服务方面的意向与没有兴趣参与的比例不相上下。在考察的参与意愿中,对社区公共事务的参与意愿最低,60%以上的老年人表现出对长期生活于斯的社区事务的冷漠。

表2 城市老年人分类参与意愿分布表

三、影响老年人社区参与意愿的因素分析

本文的老年人社区参与意愿,主要是考量城市老年人参与社区公共事务的参与意愿、参与志愿服务的意愿及文体活动的参与意愿三个方面。由于受老年群体的特殊性及老年人个体的异质性等诸多因素的影响,不同的老年人对参与不同类型社区活动的意愿呈现出明显的差异性。

(一)基于回归模型的社区公共事务参与意愿的影响因素分析

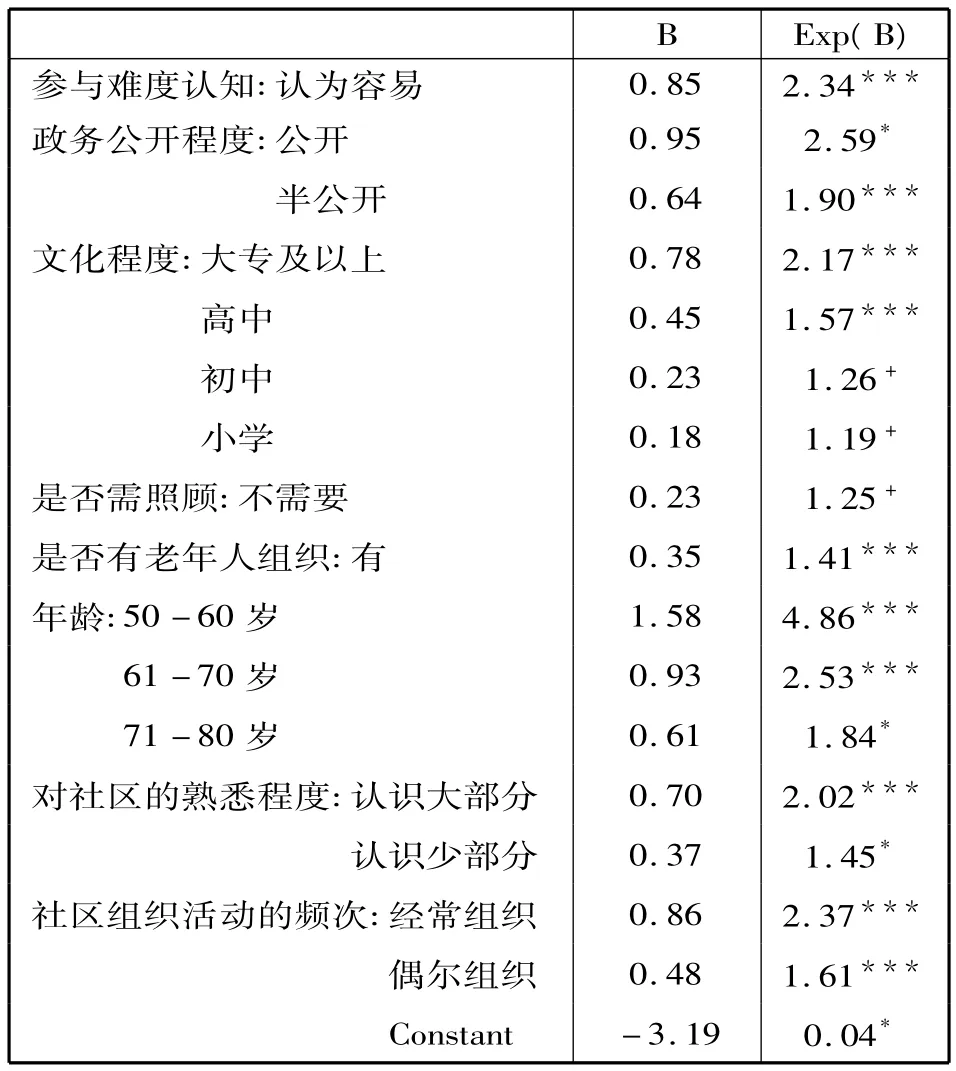

老年人的社区参与意愿因活动内容而异,对参与社区公共事务意愿的影响因素有哪些、具体影响程度的大小都是值得关注的内容。采用二项logistic回归模型,分析结果见表3。

1、从老年人社区参与的难易程度自我感觉看,认为容易的老年人参与社区公共事务意向的发生比是自认为不容易的2.34倍,且在0.001水平上显著,使logitP平均增长0.85个单位。

2、从政务公开程度上看,与不公开相比,社区政务的公开与半公开分别可以使老年人参与意愿的可能性提高2.59倍、1.90倍以上,都可以使logitP平均增长0.60个单位以上。在0.05显著性水平上,与政务不透明相比差异显著。而且在公开与半公开之间差异也很明显。由此看出,只要还知情权于包括老年人在内的社区居民,或者说,社区政务透明化程度越高,老年人参与的积极性有可能越高。让老年人(社区居民)获得程度不同的政务信息,有可能调动其社区参与的积极性。

3、从文化程度看,除了初中及以下文化程度的参与志愿没有显著差异外,高中和大专及以上文化程度的老年人,其愿意参与社区公共事务的可能性分别是小学以下的老年人的1.57和2.17倍。

4、从老年人的自理程度看,在0.05显著性水平上,能够自理的老年人参与公共事务意愿的发生比是不能自理者的1.25倍,提高25%,有一定差别,但不大。

5、从社区组织的发育情况看,老年人所在的社区成立有老年人的团体、组织,可使老年人参与意愿的发生比没有设立的提高41%。

6、从年龄上看,低龄组(50-60岁)老年人的参与意愿发生比是高龄组的4.86倍,使logitP平均增长1.58个单位。61-70岁与71-80岁组,参与意愿的发生比分别是高龄组老年人的2.53倍和1.84倍,且在0.05水平上显著。可见,年龄是影响老年人社区公共事务参与意愿的非常重要的变量。

7、从对社区的熟悉程度上看,生活在熟人构成的社区里,老年人参与社区公共事务的发生比是生活在不熟悉社区的老年人的2.02倍,提高了1.02倍,使logitP的平均增长0.70个单位。即使对社区只有少部分了解,其参与意愿的发生也比在完全陌生社区中提高0.5倍,使logitP平均增长0.37个单位,差异显著。

8、从社区、街道开展的集体活动的情况看,组织、开展集体活动,使老年人参与社区公共事务意愿的发生比是不开展活动的1.6和2.4倍,并且在0.001水平上差异明显。

(二)影响老年人志愿服务参与意愿的因素分析

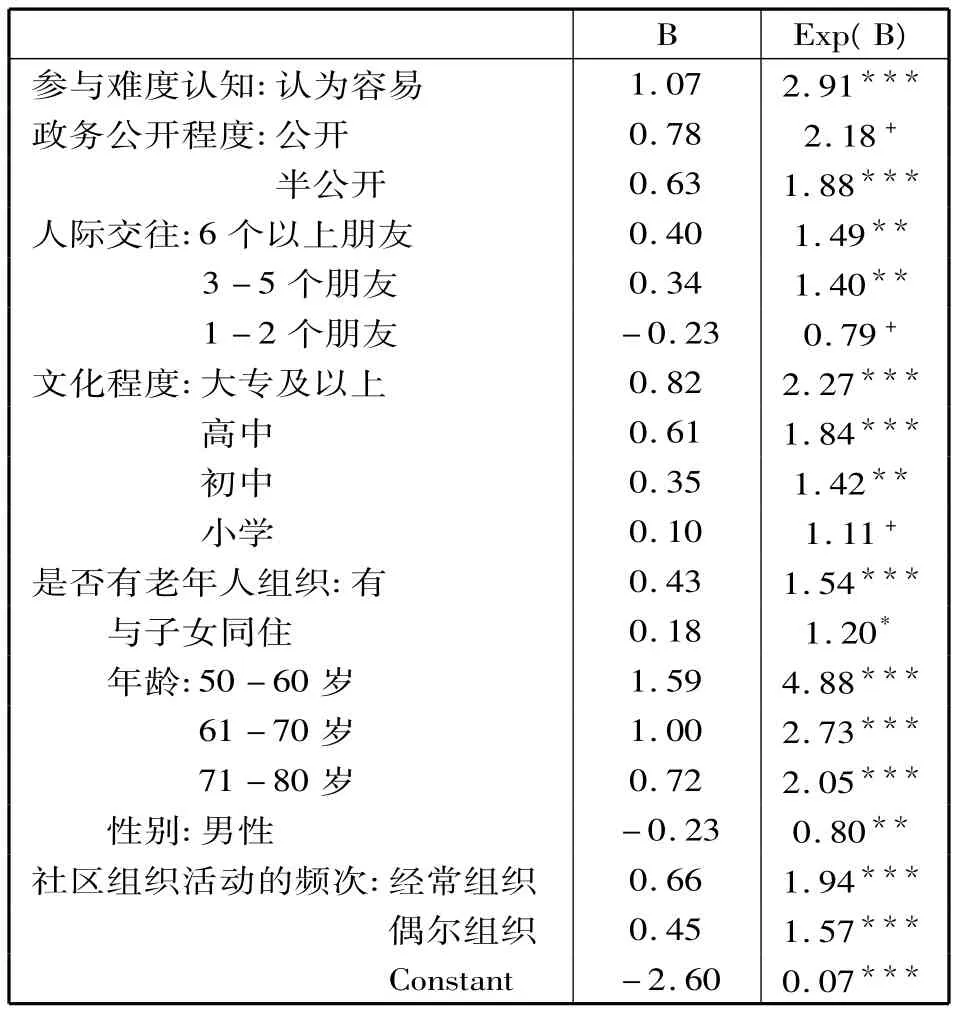

到底哪些因素会影响老年人志愿服务的参与意愿,采取logistic回归分析,得到的结果如表4所示。

表3 参与公共事务意愿影响因素的logistic回归结果①纳 入最初模型中进行分析的自变量还包括性别、人际交往、是否与子女同住等,在逐步筛选中已被剔除;二项logistic回归模型的因变量为老年人是否愿意参与社区公共事务,回归卡方值,χ2=636.191,α=0.000,案例数为2991。

表4 志愿服务参与意愿影响因素的logistic回归结果②纳入模型中进行分析的自变量还包括是否需要他人照顾、居民间的熟悉程度等,在逐步筛选中已被剔除;二项logistic回归模型的因变量为老年人是否愿意参与志愿服务,χ2=659.873,α =0.000,案例数为2991。

1、老年人对参与志愿服务的难易判断是影响志愿服务意愿的非常重要的因素。自我评价容易的老年人,其志愿服务参与的可能性是自感不容易者的2.91倍,可使logitP平均增长1.07个单位,并且在0.001水平上显著。

2、从政务公开程度的影响上看,只要居委会、街道的政务有不同程度的透明,老年人的参与意愿的发生比就比完全暗箱操作的社区的老年人高,前者是后者的1.88倍,使logitP平均增长0.63个单位。但政务完全公开化、透明化与信息全部不公开,对参与意愿的影响没有差异。

3、从人际交往因素看,在社区中拥有3个以上好朋友的老年人,有志愿服务意愿的倾向发生比是无朋友者的1.4倍以上。朋友数目在2个以下的老年人与无朋友者相比,参与意愿无明显差异。

4、从文化程度上看,初中及以上文化老年人的参与意愿的发生比较小学以下者有明显的提高,分别提高0.4、0.8、1.3倍以上,且在0.01水平上显著,但小学与小学以下文化者在此项上无差异。

5、在社区组织发育变量上,老年人所在的社区成立有老年人的团体、组织,可使老年人的参与意愿的发生比较没有设立的提高0.54倍。

6、是否与子女同住这一变量对老年人的参与意愿的影响在0.05水平上显著,但提高幅度不大,两者相比意向仅可能提高20%。

7、从年龄上看,年龄是影响老年人志愿服务参与意愿的非常重要的变量。低龄组(50-60岁)老年人的参与意愿发生比是高龄组的4.88倍,使logitP平均增长1.59个单位。61-70岁与71-80岁组,参与意愿的发生比分别是高龄组老年人的2.73倍和2.05倍,且在0.001水平上显著。

此外,从性别上看,男性在志愿服务的参与意愿方面仅达到女性的80%。社区、街道开展集体活动的频次对老年人的参与志愿服务的意向影响非常明显,如果社区、街道组织集体活动,老年人参与意愿的发生比分别是不开展活动的1.6倍和1.9倍。

(三)影响老年人文体活动参与意愿的因素分析

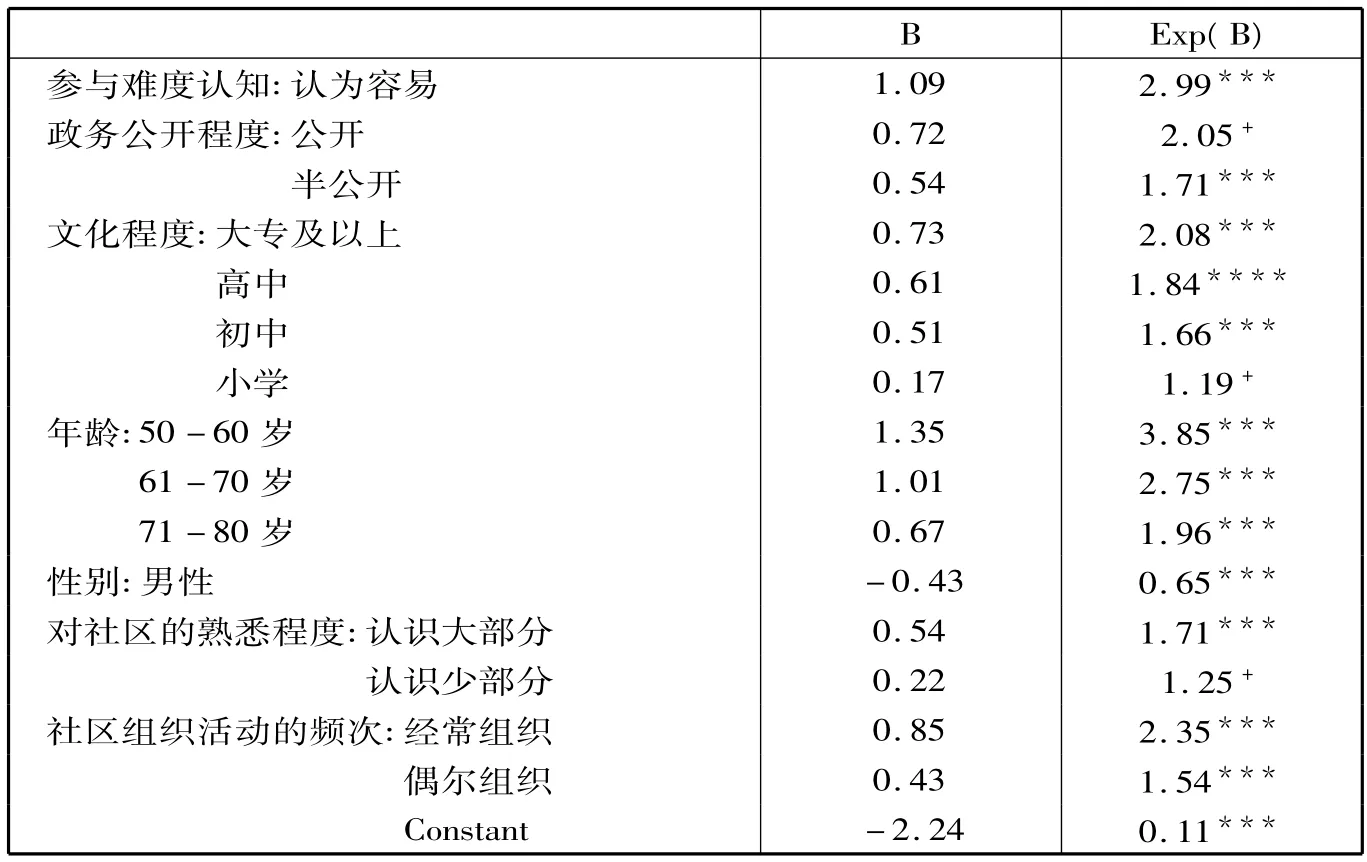

对老年人的参与文体活动的意向而言,有哪些因素会对其产生影响,影响程度又有多大,它们的数量关系如何?经过二项logistic回归分析,结果如表5所示。

1、老年人对参与社区活动难易程度的自我判断:自我感觉参与文体活动容易的老年人其参与意愿的发生比是自认为不容易者的2.99倍,并且在0.001水平上显著。使logitP平均增长1.09个单位。

2、从政务的公开程度上看,半公开情况下老年人的参与意向与全部不透明相比,差异明显,可提高可能性71%,且显著性水平达到0.01;但完全透明化与完全封闭化之间在该项上反而没有显著差异。

3、从文化程度上看,初中及以上文化的老年人,其参与意愿的发生比分别比小学以下者提高66%,84%和108%。但小学及小学以下者没有显著差异。

4、从年龄上看,相比高龄组,低龄(50-60岁)老年人参与文体活动的意愿的发生比提高2.85倍,可使logitp平均增长1.35个单位;61-70岁、71-80岁组的老年人参与意愿的发生比分别是高龄组的1.96倍和2.75倍,且在0.001水平上显著。

表5 老年人文体活动参与意愿影响因素的logistic回归结果①最初纳入模型中进行分析的自变量还包括人际交往、是否与子女同住、是否需要照顾、社区组织发育等,在逐步筛选中已被剔除;二项logistic回归模型的因变量为老年人是否愿意参与志愿服务,χ2=602.422,α=0.000,案例数为2992。

5、从性别上看,男性的参与意愿的发生比仅达到女性的65%。

6、从社区居民之间的熟悉程度看,生活在熟悉社区里的老年人参与意愿的发生比是不熟悉的1.71倍,且在0.001水平上显著,但居民之间相对不熟悉与陌生之间没有显著差异。

7、从社区、街道等集体活动的开展情况看,开展活动的社区老年人的参与意愿发生比是不开展活动的1.54倍和2.35倍,在0.001水平上差异显著。

三、研究结论与反思

(一)结论

1、在所有参与分析的解释变量中,老年人对社区参与难易程度的主观判断会对参与意愿产生非常显著的影响,同时,不同性别的老年人在社区公共事务以外的各项活动中的参与意愿差异明显,一般女性比男性的参与意识和愿望强烈。

2、初中及以上文化程度的老年人在各方面的参与意愿都比小学及以下文化程度者强烈,差异明显。随着受教育程度的不断提高,老年人的参与愿望越来越高,二者呈现正向变化。

3、年龄是影响老年人社区参与意愿的不可忽视的条件变量,各年龄组老年人都比高龄组的参与意愿强烈。而且年龄越低,参与的意向越高。

4、老年人的社区参与意愿受社区、街道等组织集体活动的开展情况影响较大。换言之,组织、机构集体活动的开展情况也对老年人的参与意愿产生显著影响。这再次验证了老年人的社区参与所表现出的对机构、组织的依赖性较强,自组织性较弱①李宗华、高功敬:《产出性老龄化背景下城市老年人社会参与的实证研究》,《学习与实践》2009年第12期。的特征。社区组织的发育对社区公共事务、志愿服务的参与意愿有显著影响,但对文体活动的意愿影响不大。

5、社区等组织的政务公开程度、透明化程度对老年人的参与意愿的影响表现出戏剧性的变化,政务的半透明、半公开这样“犹抱琵琶半遮面”的情景,更能提高老年人的社区参与的意愿,而信息、政务彻底公开化,在“阳光下的政务”情形中,老年人的参与热情反而与完全“暗箱操作”之间没有显著差异。

6、老年人与社区居民之间的熟悉程度也是影响参与意愿的重要因素,社区居民之间的熟络程度越高,老年人参与文体活动、社区公共事务的意愿越强烈。但居民之间不太熟悉的老年人的参与意愿比之陌生环境,没有显著差异。

(二)反思

从上述分析可以看出,老年人社区参与的热情高低与意愿大小一方面受自我主观判断影响,另一方面,在客观上受到社区组织的发育程度、社区政务公开程度等因素的制约。而老年人的主观评价低导致的社区参与意愿不高,某种程度上是社会型塑的结果,是多年来公众习惯的刻板印象——老年人是社会问题的制造者、社会财富的耗费者、社会发展的拖累者等观念性歧视长期塑型而内化的产物②李宗华:《近30年来关于老年人社会参与研究的综述》,《东岳论丛》2009年第8期。。因此,应将包含社会参与的老年人的基本需求纳入政策体系和社会环境的建构中,积极创造条件降低和消除被内化到个体意识中的对老年人群的认知偏差和情感排斥。体现出“消极参与”色彩,要变“消极参与”为“积极参与”,老年人被挤入一种不参加社会活动的状态,即“非角色之角色”③“非角色之角色”,是一种老年人只能履行无意义的社会职能的情景。与涂尔干的“失范”(anomie)或“失范状态”(normlessness)这两个概念的情形十分相似。参见戴维·L·德克尔:《老年社会学》,天津人民出版社1986年版,第163页。老龄群体在社会参与主体中的边缘化倾向亟待扭转。当然,积极培育社区组织也是不可或缺的客观条件。当下,大型住宅小区建设如火如荼,和谐社区建设离不开社区居民的广泛参与。在市场经济的现实语境下,包括老年人在内的社区居民的参与不足、归属感不高、参与意识不强等问题是不争的事实,此问题如何解决,不可小视,但任重道远。

(责任编辑:陆影 luyinga1203@163.com)

C913.7

A

1003-4145[2011]03-0112—06

2010-12-28

李宗华,济南大学法学院教授;李伟峰,济南大学法学院副教授、山东大学在读博士研究生;高功敬,济南大学法学院讲师、山东大学在读博士研究生。

本文是山东省教育厅人文社科研究项目(项目编号:S07YG03)的阶段性研究成果;得到山东省社科规划研究基金项目(项目批准号:09CSHJ02)、山东省软科学项目(编号:2008RKB091)、济南大学科研基金项目(X1006)的资助。