西部地区基本公共安全服务均等化问题研究

2011-10-09翁列恩孙文波

□ 翁列恩 孙文波

西部地区基本公共安全服务均等化问题研究

□ 翁列恩 孙文波

基本公共安全服务均等化是基本公共服务均等化的重要内容。西部大开发战略实施以来,西部地区基本公共安全服务均等化水平有所提高,但非均等化的问题仍较为突出。从公共治理和区域协调发展的角度出发,逐步解决西部地区基本公共安全服务供给不均衡的问题,不仅是社会公平正义的基本要求,也是保证社会稳定发展、构建和谐社会的基本战略。本文将基本公共安全服务列为当前基本公共服务的内容之一,对当前西部地区基本公共安全服务非均衡的问题进行分析,着重从基本公共安全服务供给能力和供给机制建设的角度提出了推进我国西部地区基本公共安全服务均等化的对策建议。

西部地区;公共安全服务;均等化

安全是人类生存的最基本需要。所谓“安全”,就是客观上不存在威胁,主观上不存在恐惧。①王逸舟:《全球化时代的国际安全》,上海人民出版社 1999年,第 36页。换言之,安全既是一种客观的状态,也是一种心理感受。人类社会进入 21世纪后,面临着政治、军事、经济、文化、环境等众多领域安全问题的威胁。公共安全作为一个公共问题,是影响社会和谐稳定与科学发展的重要因素,也是现代政府的重要责任和基本公共服务的重要内容。“基本公共安全服务”的提出,突破了传统公共危机管理和安全观的范畴,将公共安全视为政府管理的主要职责,是政府职能转变和政府管理机制创新的体现,更是社会转型期对政府治理能力、公共服务创新和公共安全服务的必然要求。

一、基本公共安全服务均等化的主要概念框架

所谓“公共安全服务”,是指政府为保障公民的人身和财产安全,抵御各种自然和社会因素导致的安全威胁所提供的服务。当今社会对公共安全构成威胁的主要包括各种自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件、生态环境恶化、恐怖主义威胁和国际军事冲突等,公共安全服务主要目的是抵御各方面的安全威胁,从而保障人民群众的生命和财产安全。“基本公共安全服务”是狭义上的公共安全服务,只涉及关系到人民群众人身和财产安全的最直接和最基本的安全服务。基于这一认识,我们认为基本公共安全服务的内容和范围主要包括:(1)自然灾害的防灾减灾救灾,建立健全自然灾害预警预报机制,全力提升防灾减灾能力;(2)事故灾难的预防和应急处置,坚持预防为主、防救结合的原则,建立事故灾难应急和协调机制;(3)公共卫生事件的预防和应对,提高公共卫生突发事件预防控制的供给能力和实战能力;(4)社会治安和安全事件的预防化解和控制应对,建立健全社会安全保障体系,构建有效的预防控制机制。

基本公共安全服务均等化是“基本公共服务均等化”的重要组成部分。早期的福利经济学寻求“最大化的社会经济福利”,新福利经济学则提出补偿原则,关注整个社会的福利或福利综合指标,兼顾效率与公平。经济学家阿马蒂亚·森也强调政府为社会公众提供基本的、在不同阶段具有不同标准的,最终大致均等的公共服务,是社会成员能力提高、社会福利增加的保障。美国政治学家罗尔斯对“公平与正义”进行论证时也承认社会的和经济的不平等现象存在的现实性,在此基础上提出要注意调节利益分配上的差异,使受益最少者的状况得到改善。国内学者常修泽认为公共服务均等化可以从三个方面来理解:全体公民享有基本公共服务的机会应该均等;全体公民享有基本公共服务的结果应该大体相等;在提供大体均等的基本公共服务的过程中,应尊重社会成员的自由选择权。①常修泽:“中国现阶段基本公共服务均等化研究”,《中共天津市委党校学报》,2007年第 2期。在当前我国贫富分化、城乡差距和社会群体之间差距日益拉大的情况下,必须重申平等的公民权,加强公民权的保障与落实,让广大民众共享改革发展的成果,推进基本公共服务的均等化,缓解贫富差距,缩小地区差距,增进社会公平和社会正义。

基本公共安全服务均等化就是要将政府为保障公民的人身和财产安全,抵御各种自然和社会因素导致的安全威胁所提供的服务做到区域之间、群体之间和个人之间的大致均等。推动西部地区基本公共安全服务均等化对我国西部地区经济与社会发展具有重要的作用:第一,基本公共安全服务的供给水平直接影响到人民群众的人身、财产安全与日常生活,它有助于为西部地区经济社会的发展创造良好的环境;第二,基本公共安全服务均等化的机制建设有助于拓展基本公共服务的内涵,“十二五”是我国实现全面建设小康社会奋斗目标承前启后的关键时期,基本公共安全服务均等化是西部地区及全国经济和社会长期可持续发展的动力机制;第三,促进基本公共安全服务均等化是满足人民群众对公平正义需求的重要举措,它使西部地区群众在享受公共安全服务上与东中部地区人民群众享有同等的地位、机会和结果,更有利于社会的和谐稳定与科学发展。

二、西部地区基本公共安全服务的现状分析

由于自然、历史等方面的原因,我国东西部经济和社会发展存在着巨大差距,尤其是在就业、社会保障、教育、医疗、住房、社会安全、公共文化等关系到群众切身利益的公共服务的供给上存在着严重的不均衡现象,不仅影响到经济社会的可持续发展,也带来了一系列的社会问题,成为阻碍社会可持续发展、危害社会和谐稳定的重要瓶颈。基本公共安全服务是基本公共服务的重要内容,是保证人民群众安居乐业、社会稳定发展的最基本举措,是实践科学发展观、构建和谐社会的基本要求。我国实施西部大开发战略以来,在保障和促进西部地区人民享有基本的公共安全服务方面采取了很多措施,提升了基本公共安全服务供给能力,逐步构建了较为完善的西部地区基本公共安全服务体系。

1.西部地区公共安全环境得到改善,群众安全感指数逐步提高

西部大开发战略实施十年以来,西部地区经济社会发展取得了显著成效,为西部地区公共安全环境的改善,以及进一步做好公共安全服务工作奠定了较好的经济基础。自 2002年以来,每年 11月 1日至 11月 10日进行的群众安全感调查是具较强权威性的全国性调查,能够较好地反映各地区的公共安全状况。政府提供公共服务的主要目的在于为人民群众提供安全的生产和生活环境,因此群众安全感指数是衡量公共安全服务供给水平和质量的一个极其重要的指标。该调查以全国人口变动情况抽样调查的样本为总样本,在总样本的基础上,再每 4户抽取 1户,每户调查 1人,共 10万人,作为群众安全感调查的样本。各省、自治区、直辖市参照国家抽样基础方案,具体设计本省 (自治区、直辖市)抽样方案,按照国家分配的样本量抽取样本单位。调查由统计部门派调查员进行入户调查,并采取了有效的监督控制措施。

近年来西部各省市对社会治安的群众安全感调查的结果显示,西部地区群众的安全感正在逐步提高。在 2009年度公众安全感调查中,从省 (市)层面来看:宁夏群众对社会治安的满意率达 80.74%,比上年提高 3.13%;①宗时风,杨超:“‘平安宁夏’赢得群众满意公众安全感提高 3.13%”,《宁夏日报》,2010-1-15。详见宁夏政务信息网:http://nx.xinhuanet.com/special/no1/2010-01/15/content_18777287.htm.重庆市群众安全感指数从2008年的 90.28%上升到 94.30%;②刘卫宏:“2009年‘打黑除恶’助重庆群众安全感指数创新高”,参见中国政府网:http://www.gov.cn/jrzg/2010-01/05/content_1503524.htm,2010-1-5。贵州省群众安全感指数为 84.37%,比 2008年提高了 3.93个百分点;③阎志江:“数字解读贵州综治维稳:基层平安创建覆盖面超 90%”,《法制日报》,2009-11-29,可参见中国经济网:http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/200911/29/t20091129_20522237.shtml.青海省群众安全感指数达到了 90.59%,比2008年上升了 0.45个百分点。④青海省统计厅人口处:“全省社会治安状况较上年有所好转”,青海统计信息网:http://www.qhtjj.gov.cn/tjkx/201004/t20100408_33368.asp,2009-12-10.作为判断公共安全服务供给水平和质量的一个较有效的指标,这些数据说明西部地区近年来的公共安全服务供给总体上是稳中有升。

2.西部地区经受了重大社会安全突发事件的考验

目前我国面临的社会安全突发事件主要包括群体性事件和民族地区的骚乱事件。近年来在西部地区发生了多起影响巨大的群体性突发事件,大部分与社会矛盾激化和基层政府社会管理能力不足有关,如 2004年 10月的重庆“万州事件 ”、2007年 1月的四川“大竹事件”、2008年 6月的贵州“瓮安事件”、2008年 7月的云南“孟连事件”、2008年 11月甘肃的“陇南事件”。这些重大突发事件既是“非直接利益冲突”的典型案例,也有利益分配制度失衡、政治权力制约缺失、利益诉求渠道不畅的深层次的体制机制根源。⑤吴传毅:“‘非直接利益冲突’的特点及根源——以重庆万州事件、四川大竹事件、贵州瓮安事件为例”,《中共浙江省委党校学报》,2010年第 3期。另一类社会安全突发事件则与民族问题相关,如 2008年 3月的拉萨骚乱和 2009年 7月的新疆骚乱,都在国内外造成了极大的负面影响。目前,社会安全突发事件的多发已成为影响西部地区公共安全形势的重大挑战。

近年来西部地区多起重大群体性突发事件得到我国政府的有效应对,证明我国政府已经具备了较强的社会安全突发事件处理能力,亦标志着我国在区域公共安全服务均等化方面取得了明显的进步。

3.西部地区公共卫生事业取得长足进步

西部大开发以来,西部地区加快推进公共卫生事业改革与发展,取得了前所未有的重大成就。以甘肃省为例,全省婴儿死亡率由 1999年的 30%降到 2009年的 10.97%,孕妇死亡率由 1999年的105.43/10万降到 2009年的 36.24/10万。医疗卫生基础设施建设实现了历史性的跨越,1999年全省各类医疗卫生机构共有 8976个 (不包括村卫生室),2009年底增加到 10534个。全省医院病床数由 1999年的 5.9万张增加到 2009年的 7.7万张。农村卫生事业也取得了令人瞩目的成就,1999年前,全省县级医院、中医院、妇幼站标准化建设程度不到 10%,1400个乡镇卫生院和 13768个村卫生室无一达到标准化建设标准。2000年以来,累计投入19.51亿元,对 60个县医院、50个县妇幼站、33个县中医院、1238个乡镇卫生院、760个村卫生室进行标准化建设,为全省全部乡镇卫生院和村卫生室配置了基本医疗设备。医疗卫生队伍建设成效显著,全省各级各类卫生人员总数已由 1999年的 89809人增加到 2009年的 104179人,其中卫生技术人员总数由 1999年的 82551人增加到 87633人。①甘肃省政策研究室:“新闻通报:西部大开发十年我省卫生事业发展成效显著”,详见甘肃省卫生厅网站:http://www.gsws.gov.cn/html/2/5/13197.htm,2010-2-5.

4.西部地区各类事故灾难数量和损失明显减少

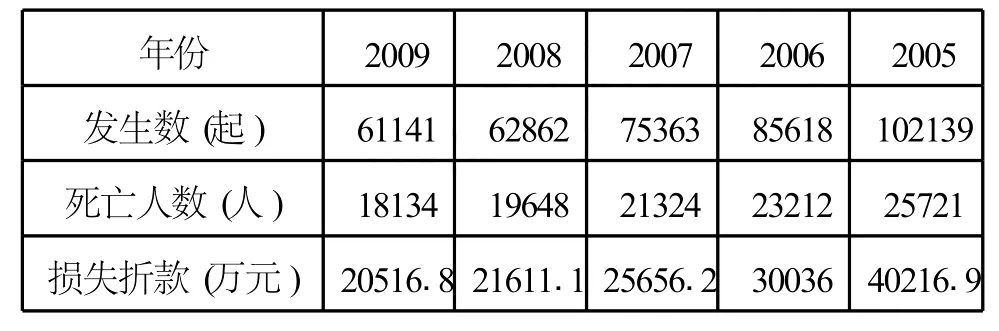

近年来,西部地区高度重视各类事故灾难的预防和处置工作,取得了很大的成效,各类事故灾难的数量和损失都明显减少。以交通事故为例,近年来西部地区交通事故逐年减少且幅度很大。如表 2所示,交通事故发生数从的 2005年的 102139起逐年下降至 2009年的 61141起,下降幅度高达 40.14%;死亡人数从 2005年的 25731人降至 2009年的18134人,下降幅度高达 29.50%;损失折款则从2005年的 40216.9万元下降至 2009年的 20516.8万元,下降幅度高达 48.98%。

表 2 近五年来西部地区交通事故发生情况

5.西部地区应对自然灾害的能力有所提升

西部地区地理环境和地质条件复杂,气候波动剧烈,大部分地区处于干旱、半干旱地带,自然条件严酷。自然灾害种类多、发生频率高、损失严重。一直以来,西部地区的防灾、减灾和救灾能力稳步提升,特别是在基础设施建设方面成绩明显。仅以贵州省为例,在防洪、防旱方面,多年来,全省共建成各类水库 1936座,引水工程 5.5万处,提水工程 1.1万处,年供水能力达到 160亿立方米。在防治地质灾害方面,几年来共投入近 5亿元地质灾害防治经费,建立了县、乡镇、村、组四级群测群防监测预警网络体系,成功预报避让了 47起地质灾害。在森林火灾防治方面,“十五”期间,共完成森林防火基本建设投资 6421万元,初步建立了林火监测系统、信息指挥系统和林火阻隔系统。在病虫灾害防治方面,建立了以贵州省病虫监控分中心为中心,40个病虫区域测报站为重点的病虫监测预警网络。②李宇均:“贵州省自然灾害状况与防灾减灾研究”,天津大学硕士学位论文,2008年,第 22-23页。其他各省在公共安全事业方面总体上进步非常明显,有助于重特大安全事件、突发事件、疾病的防控和人民群众生命健康的维护。

三、西部地区基本公共安全服务均等化发展的困境

由于我国各个地区的发展水平不一,各个地区在基本公共安全服务供给方面存在着较大差距。广大西部地区由于经济社会发展较为落后,自然条件较为恶劣,民族构成更为复杂,许多社会矛盾较之东中部地区更为突出。因此,西部地区对基本公共安全服务有着更大的需求。但与此同时,由于西部地区财力有限,机制建设也不够完善,在基本公共安全服务供给上远远落后于东中部地区,不均衡的问题也较为突出。

1.西部地区社会治安形势仍然严峻,公共安全服务供给能力不足

由于经济、社会发展滞后,并且有着复杂多样的民族构成,使得西部地区社会安全问题相对复杂,社会治安形势严峻。国家 592个贫困县中有 366个在西部,占总数的 62%。2008年全国各地区城镇居民人均家庭年收排名后十位有六个是西部省份,2008年全国各地区农村居民人均家庭年收排名后十位则有九个西部省份。2008年西部地区公共安全支出占财政支出的比重为 6.13%,低于中部地区的6.33%和东部地区的 7.65%。考虑到西部地区的财政收入远远低于中东部地区,西部地区的公共安全支出要显著低于中东部地区。从公共安全支出的绝对数据来看,2007、2008年各省市公共安全支出排名后 13位中分别有 9个是西部省份。在公共安全经费不足的情况下,西部地区公共安全服务供给能力受到了很大的制约。

2.西部地区面临社会安全突发事件的严峻挑战

我国目前正处于长期的社会转型过程之中,这种转型是从一个农业化、乡村化社会到工业化、城市化社会的全面而深刻的转变。在这种经济社会转型的关键时期,国内存在着大量可能引发重大危机事件的因素。而且,在日益加速的全球化进程中,危机的诱因和影响往往是世界性的。在世界依旧存在种种危机威胁的情况下,每一个国家都可能遇到类似危机的挑战,如大规模断电、大地震、海啸、金融危机、社会动乱等。因此,可能引发重大危机事件的自然因素、国际因素也广泛存在。总体上看,西部地区呈现出经济发展、民族团结、社会稳定的大好局面。但是,由于某些深层次的改革尚未到位,社会矛盾长期积累交织,城乡二元体制、基本公共服务的非均衡化发展以及社会排挤所导致的公民政治及社会权利的否定极可能造成对民主政治发展的破坏,也可能具有明显的社会危害性,①胡小平,顾金喜:“社会视野下群体性事件冲突的内在机理及其应用——基于孟连事件的反思”,《中共浙江省委党校学报》,2010年第3期。诱发重大社会安全突发事件的各种因素依然存在且更加突出。我国 55个少数民族中,有 46个的世居地在西部,西部少数民族人口占全部少数民族人口的 70%以上,西部地区与十多个国家接壤,这些国家经济发展水平参差不齐。国内外的分裂势力和不法分子都可能利用西部民族地区独特的历史背景和民族关系,制造危害公共安全的恶性事件。

3.公共卫生水平依然有待改善,公共卫生事件多发的大环境依然存在

经过西部大开发战略实施十年来,西部地区的公共卫生事业取得了长足的进步,但与中、东部地区依然存在具大差距,总体公共卫生水平依然有待改善,公共卫生事件多发的大环境依旧存在,仍面临着比较严重的传染病和寄生虫病等公共卫生疾病问题。目前中国的疾病谱系从整体上看已经由传染病转变为慢性疾病,西部地区也出现了同样的趋势。但与沿海地区和大城市相比,西部农村地区的传染性疾病、地方病不容忽视,仍是影响当地人群健康的一个主要因素。在全国麻疹发病率最高的 5个省区中,西部地区的新疆、贵州、甘肃、云南占有四席。脊髓灰质炎发病率最高的 3个省区 (青海、广西和贵州)都位于西部。法定传染病发病率最高的 3个省(青海、安徽和贵州)有 2个位于西部。而且,西部地区的寄生虫和地方病仍很严重,地方性氟中毒、大骨节病、地方性砷中毒、克山病非常普遍。

4.西部地区事故灾难依旧多发,造成的损失十分严重

近年来,西部地区在预防和应对事故灾难方面取得了不少成绩,但总体上来说,西部地区事故灾难依旧多发。以煤矿生产安全事件为例,2009年 5月15日,云南昭通茶山煤矿瓦斯爆炸,10人死亡;2009年 5月 30日,重庆同华煤矿煤与瓦斯突出,30人死亡;2009年 6月 17日,黔西南新桥煤矿透水,9人死亡、4人下落不明;2009年 12月 28日,云南楚雄栗树煤矿煤与瓦斯突出,12人死亡;2010年 3月 1日,内蒙古骆驼山煤矿透水,8人被救 (其中 1人被救后死亡)、31人遇难。这些重大安全事故依然对社会安定和谐造成很大的影响,造成的生命损失和精神伤害是无法衡量的。

5.西部地区防灾减灾基础设施依然薄弱,受到自然灾害的严重威胁

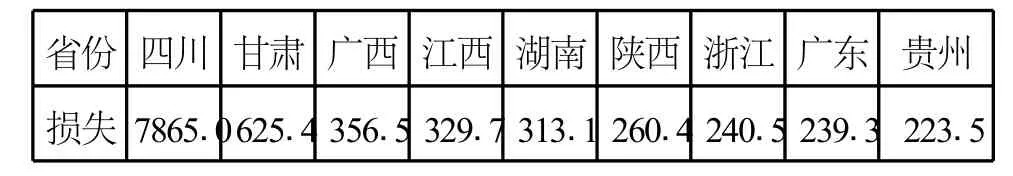

由于特殊的自然地理环境,西部地区将长期面临着各种自然灾害的严重威胁。地震、洪灾、旱灾、地方病、沙漠化和森林火灾等每年都造成大量的经济损失和人员伤亡。如表 3所示,在 2008年全国自然灾害直接经济损失最高的十个省份中,西部各省就占去半数,且前三位都是西部省份 (详见下表 3),其中四川省由于发生了汶川大地震,经济损失高达7865亿元。2009年底至 2010年初主要发生于云南、广西、贵州、四川、重庆五个西部省市的罕见干旱灾害,造成耕地受旱达 645万公顷,因干旱饮水困难人数达 2043万人。这一重大灾害暴露出西部地区防灾减灾基础设施依然薄弱的问题。

表 3 2008年全国自然灾害直接经济损失最高的 10个省份 (亿元)

四、推动西部地区基本公共安全服务均等化的对策建议

提升西部地区基本公共安全服务的供给水平不仅是保证人民群众安居乐业和国家社会稳定发展的基本举措,也是公共治理过程中的“正义”和区域协调发展“公平”的集中体现。基于当前东西部地区基本公共安全服务非均衡的现状和问题,致力于基本公共安全服务供给机制的构建,提高基本公共安全服务均等化的供给能力是“十二五”期间实现西部地区基本公共服务均等化的重要内容。对此,我国应立足于西部地区的现实情况,制定对策推进基本公共安全服务均等化。

1.加大西部地区基本公共安全服务投入,完善公共安全财政投入制度

西部地区的公共安全面临着更复杂的环境和更多的挑战,客观上需要更多的公共财政投入。国家和地方财政应做好统筹规划,有重点、有计划地增加西部地区的公共安全投入,完善公共安全财政投入制度。可采取的主要措施有:第一,深化财政体制改革,明确公共安全财政投入的范围。要按照基本公共安全服务的层次性和受益范围,合理划分各级政府的事权范围,按照财力和事权相匹配的原则,适当调整中央与地方的收入划分,适当增加地方的收入,提高地方基本公共安全服务的供给能力。第二,完善转移支付制度,规范转移支付体系。为使西部居民均可享受到水平大体相当的基本公共安全服务,建议一般性转移支付增量向西部地区倾斜,积极探索中央直接负责西部地区基本公共安全服务供给的机制体制,按照地区的经济发展水平、税负高低、人口和对财政支出的需求等因素确定转移支付水平,并严格规范专项转移支付。第三,按照完善公共财政的总体要求,优化财政支出结构。基于西部地区基本公共安全服务非均衡的问题,可逐步提高基本公共安全服务的支出比重,建立基本公共安全服务支出和基本公共安全服务均等化标准随财政收入增长而逐步增长的机制,重点解决西部地区基本公共安全服务均等化的供给能力问题。

2.规范基本公共安全服务的经费使用,改善基本治安服务

由于西部地区存在公共安全投入不足、基本公共安全服务经费使用较为混乱、部分经费来源不尽合理等问题,客观上影响了公共安全部门提供的服务的质量及其公众形象。因此,一方面,国家和地方政府应在加大基本公共安全服务经费投入的同时,重点规范公共安全部门的经费使用,建立有效的监督激励机制,防止经费的滥用和浪费。另一方面,应杜绝不合理的执法行为,防止公共安全部门借执法谋求经济收益,尤其是群众深恶痛绝的以罚代管、以罚创收、以罚代刑等行为,切实为人民群众提供有效的治安管理服务,提高人民群众的安全感和政府的公信力,为西部地区经济和社会发展奠定良好的基础。

3.完善社会安全突发事件的预防和应对机制

社会安全突发事件是影响基本公共安全的重要因素。社会安全突发事件一旦发生,往往由于其突发性、紧急性、复杂性等特点导致巨大的经济社会损失,严重危害到社会的稳定发展。要实现西部地区基本公共安全服务均等化,各级政府就必须尽快建立和完善预防应对突发事件的管理机制,探索符合西部地区实际情况的突发事件预防措施和应对策略。第一,制定完善的社会安全突发事件应急预案,加强突发事件预警机制建设,结合有效的技术手段和制度建设,防范突发事件的发生。第二,以构建应对机制为基础提高突发事件的应对能力,降低突发事件的危害程度。第三,加强预防和应对突发事件的责任机制建设。西部地区各级政府应针对西部地区民族关系复杂、与众多国家接壤等实际情况,重视构建和谐民族关系和应对“三股势力”的社会安全阀系统。同时,根据西部地区群体性突发事件的特点,分析社会矛盾和冲突的趋势,强化信访部门的工作职责,积极推进和完善利益表达与公共协商制度建设,将预防和应对社会安全突发事件的责任落实到各个部门,并结合绩效考核机制,完善社会安全突发事件管理的评估机制和责任机制。

4.提高突发公共卫生事件的应对能力

近年来,由于气候、环境污染及人为的原因,突发公共卫生事件频发。西部地区虽然人口密集度不高,但由于医疗手段、预防观念、管理制度等方面与东部地区相比仍存在很大差距,西部地区突发公共卫生事件的危害程度显得更为严重,其应对和管理能力也亟需进一步提升。在提升突发公共卫生事件应对能力方面,政府必须在信息公开上进一步增强开放意识,全面、准确地公开各种信息,并逐步建立媒体持续合作的沟通、协调机制,完善公共危机信息公开和媒体危机公关的长效机制。应不断完善政府责任机制,明确规定问责主体、对象情形、问责方式以及问责程序等具体要素并提高问责机制的法制化程度。应不断建立健全公共卫生事件的组织、指挥和协调机制。改变以往在管理公共卫生事件时政出多门的情况,建立一个统一指挥和调度的体系。同时,应深入开展对突发公共卫生事件相关知识的宣教工作,提高公众的自我防护意识,尽可能地消除民众的恐慌情绪。

5.加强事故灾难预防和安全生产监管工作

在事故灾难预防应对和安全生产监管方面,各级政府近几年来采取了强有力的措施,提高了事故灾难的预防应对能力和安全监管力度,使西部地区事故灾难发生的数量和损失明显减少,也降低了各类事故灾难的危害程度。但与此同时,西部地区仍面临着事故灾难的严峻挑战,因此,西部地区还需要继续加强事故灾难预防和应对工作。第一,加强煤矿安全事故的预防和监管。煤矿安全事故是我国中西部地区事故灾难预防工作的重点,也是危害公共安全的重要因素。西部地区还需进一步加强煤矿安全事故的监管工作,结合技术改造建立和完善预防监督体系。第二,完善食品安全监管制度。“三鹿”事件后,我国加强了食品安全监管工作,并取得了良好的效果。西部地区应根据自身特点不断加强食品安全监管,形成符合地区特点的合理有效的食品监管制度。第三,西部地区近年来交通事故数量和损失明显减少,但仍应进一步完善交通事故预防和应对机制建设,做好交通事故预防和应对处置工作,常抓不懈。

6.重视防灾减灾基础设施建设,切实增强应对自然灾害能力

西部地区频发的水灾、旱灾、地质灾害等,不仅造成巨大的人力、物力和财力的损失,也暴露出了西部地区防灾减灾的薄弱环节。因此,应针对这些薄弱环节,不断加大基础设施建设的公共投入力度,提高西部地区防灾抗灾的能力,特别是国家应对西部地区自然灾害风险进行科学评估的基础上,确定防灾减灾的基础设施建设需求,由国家和地方财政加大投入和支持力度,有计划的进行防灾减灾基础设施建设,切实增强应对自然灾害的能力。

五、结 语

西部大开发以来,西部地区经济发展加快,基本公共安全服务供给能力和供给水平都有所提升。但与东部地区相比,西部地区在基本公共安全服务供给水平上的差距仍十分明显。随着区域内经济社会转型加快,西部地区基本公共安全服务供给不足和配置不均衡的矛盾日益凸显,已成为影响西部地区可持续发展和全国社会和谐稳定的重要因素。因此,西部地区基本公共安全服务均等化的实现和机制构建体现了当前公共服务均等化发展的基本需求,从本质上体现了社会公平正义理念的实现。“十二五”是我国实现全面建设小康社会奋斗目标承前启后的关键时期,也是西部地区在西部大开发的基础上加快经济社会建设的重要时期。在这一新的时期,推进基本公共安全服务均等化,树立将“公共安全”视为基本公共服务基本内容的重要观念,进一步明确政府在提供基本公共安全服务方面的责任,完善政府治理的框架,有助于改变当前公共安全服务非均衡的现状,使西部地区人民群众具有享受基本公共安全服务的同等地位和同等的机会,使“公共安全”作为一种基本公共服务得以惠及所有社会成员。□

(责任编辑:顾金喜)

C631.4

A

1007-9092(2011)02-0029-07

翁列恩,中国计量学院公共事务系讲师、浙江大学公共管理学院行政管理专业博士研究生;孙文波,浙江大学公共管理学院行政管理专业硕士研究生。本文为国家社科基金重点项目“应对重大突发公共事件的绩效评估研究”(08ASH006)、教育部人文社科规划项目“应对突发公共事件的政府能力研究”(09YJC810044)和浙江大学中国西部发展研究院“211”工程资助项目“东西部基本公共服务均等化差距评价、影响因素与政策建议研究”的阶段性成果。