碘化亚铜/氨基酸催化的芳香胺合成反应

——一个研究型综合设计实验

2011-09-25张慧曹卫国丁益民陈杰童玮琪王玉芹陈俊芳方建慧

张慧 曹卫国 丁益民 陈杰 童玮琪 王玉芹 陈俊芳 方建慧

(上海大学理学院化学系 上海 200444)

综合化学实验课是基础化学实验和科学研究之间的桥梁,因此有必要多增加一些能反映化学前沿和交叉领域最新研究进展、具有系统性和创新性的研究设计型实验。这类实验相当于一个小型科研课题,能使学生系统地接受从查阅资料、设计实验方案、进行完整的实验操作到书写研究论文等方面的科学训练,初步建立起进行科学研究的思维方式[1-4]。

芳香胺结构单元广泛存在于天然产物、药物和农药分子中,将芳香胺合成方法的研究纳入化学系高年级学生的综合化学实验教学中,能激发学生对科研的兴趣,促使他们关注前沿领域。

我们结合自己的科研工作[5],设计了一个以铜/α-氨基酸体系催化芳基溴化物与脂肪胺偶联合成芳胺(乌尔曼型反应)的综合化学实验。本实验以溴苯与苄胺的反应作为模板,通过考察诸多影响反应的因素如溶剂、碱、催化剂种类、配体、反应温度等,筛选出一个最优化反应条件;然后在此条件下,考察芳基溴化物芳环上取代基的性质和位置及脂肪胺的结构对反应的影响,确定此优化条件的通用性和可能存在的局限性,从而得到一个合成芳香胺的方法。通过本实验,学生能基本熟悉科研工作的普遍规律及提高综合分析解决问题的能力,并在实验中培养起“连续思维”的能力。本实验要求学生以科研小论文的方式书写实验报告,以此锻炼学生的科研思维,有利于他们日后的毕业论文工作。

1 实验目的

(1) 了解过渡金属尤其是铜试剂催化的乌尔曼型反应的最新研究进展及应用。

(2) 根据实验内容完成合成,获得产物,并学会用薄层层析在无水无氧条件下监测反应进程,快速柱层析分离提纯产物。

(3) 学会用质谱、高分辨质谱、核磁共振等技术联合鉴定未知产物的结构。

(4) 根据文献和实验所得数据,从理论上解释反应物结构及性质对反应的影响。

2 仪器与试剂

2.1 仪器

磁力搅拌器,变压器,硅油浴,Schlenk 反应管(一般反应管亦可用),高纯氮气瓶,真空油泵,循环水泵,旋转蒸发仪,层析柱,熔点仪,核磁共振波谱仪,质谱仪等。

2.2 试剂

N-甲基甘氨酸,N,N-二甲基甘氨酸,L-脯氨酸,N-苄基甘氨酸,N,N-二苄基甘氨酸,3-甲氨基丙酸,3-二甲氨基丙酸,甲苯,1,4-二氧六环,四氢呋喃,异丙醇,二甲亚砜(DMSO),N,N-二甲基甲酰胺(DMF),碳酸钾,磷酸钾,碳酸铯,碘化亚铜,硫酸铜,氧化亚铜,氧化铜,醋酸铜,醋酸亚铜,溴代苯的衍生物(溴苯,对溴苯乙酮,4-溴联苯,对甲基溴苯,邻、间、对甲氧基溴苯),正丁胺,苄胺,环己胺,二苄基胺,四氢吡咯,石油醚(30~60℃),乙酸乙酯,300~400目硅胶。所用试剂均为分析纯。

3 实验内容

3.1 实验前准备

要求学生充分利用图书馆的网络资源,通过化学专业数据库(如SciFinder Schloar,ACS美国化学会数据库等)查阅相关文献,并给出以下材料:(1) 合成芳香胺的意义及方法;(2) 实验方案设计初稿。

3.2 实验步骤[5]

本实验的反应式见图1。

图1 芳基溴代物与脂肪胺的偶联反应

3.2.1 预处理

将滤纸包好的碘化亚铜放在索式提取器中,用无水四氢呋喃为溶剂,加热回流至褐色的碘化亚铜成为白色或灰白色。不同溶剂的无水处理参照相应的试剂手册。原料中因胺易氧化,故若胺经薄层层析(TLC)检测已发生氧化,则固体胺需重结晶纯化,液体胺需蒸馏或减压蒸馏纯化。

3.2.2 模板反应的选择及最优化反应条件的筛选

根据原料是否易得、在空气中是否稳定,以及产物是否稳定、易分离、易检测等要求,选取溴苯与苄胺的反应为模板,然后逐个改变影响反应的因素如溶剂、温度、碱、铜催化剂种类、氨基酸配体种类、铜催化剂与配体比例等来筛出最优化的反应条件。最优化条件应具有反应温度最低,产物收率最高,催化剂体系成本最低,后处理简便等优点。

在Schlenk 反应管中,加入称好的4mmol碱(备注:按mmol数与试剂相对分子质量的乘积即质量(mg)进行精确称量,以下同),0.2mmol铜催化剂,0.4mmol氨基酸,抽真空,用高纯氮置换,重复两次。在氮气保护下,于室温,用注射器加入2mmol溴苯,3mmol苄胺,3mL无水溶剂。将封管或塞好盖子的反应管放入已加热到指定温度的油浴中,搅拌一定时间(如12小时)。待体系冷却到室温后,加入0.5mL氨水,10mL饱和氯化钠水溶液,20mL乙酸乙酯,振摇、静止,分出有机层,水层每次用10mL乙酸乙酯萃取,萃取3~4次。将合并的有机层在旋转蒸发仪上浓缩后在硅胶柱上进行柱层析,分离得到产物。

3.2.3 反应物的结构和取代基性质对反应的影响

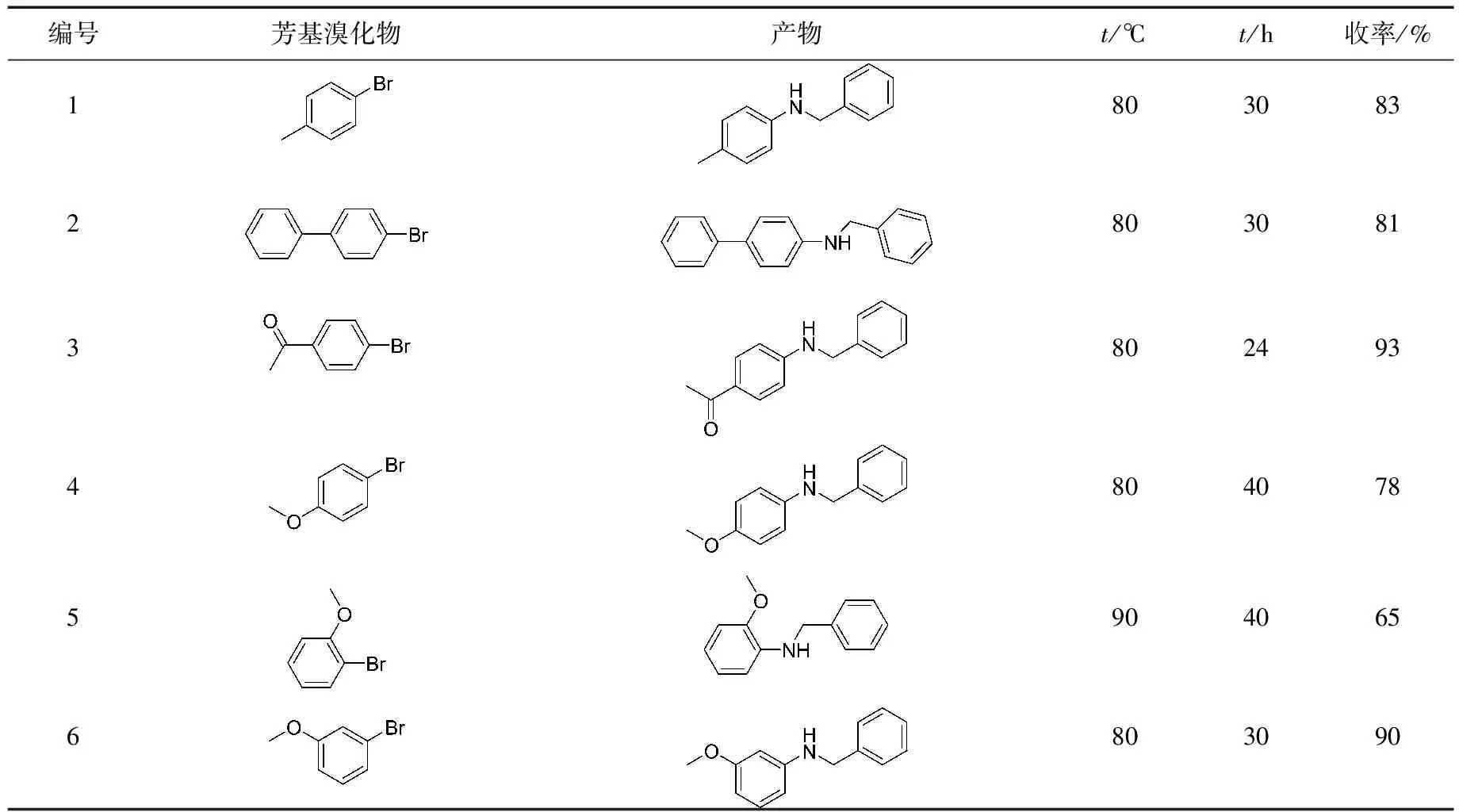

(1) 用不同溴代苯的衍生物与某个胺反应,研究苯环上取代基位置或性质对反应的影响,并用质谱、高分辨质谱、核磁共振氢谱、碳谱等技术确定产物结构。

分别选择给电子、吸电子、中性取代基在相同位置上取代的溴苯衍生物,与固定的一个胺反应,研究取代基性质对反应的影响;固定一种类型的取代基,研究它分别在溴原子邻位、间位、对位取代所得到的3种溴代物与前述胺的反应。比较反应结果,总结规律。

例:与苄胺反应。发现带有吸电子基(如乙酰基)的溴苯衍生物反应时间短,可在较低温度下反应,说明此类取代基能促进反应进行;带有给电子基(如甲氧基)的溴苯衍生物反应时间较长,说明不够活泼;带有中性取代基(如甲基)的溴苯衍生物反应时间居中。3类取代基取代的溴苯衍生物在80℃均反应良好,能得到较高收率。比较了邻、间、对甲氧基取代的溴苯反应结果。邻甲氧基取代溴苯因受甲基空间位阻影响,反应不易进行,需升高温度和延长反应时间,才能得到较好收率的产物。说明取代基空间位阻会影响反应。

表1 碘化亚铜/α-氨基酸催化的不同取代的芳基溴化物与苄胺的偶联反应

(2) 用不同结构的胺与某个溴代苯衍生物反应,研究胺的结构对反应的影响,并用质谱、高分辨质谱、核磁共振氢谱、碳谱等技术确定产物结构。

分别选取一级胺、二级胺、分链状胺、环胺,与固定的某个溴代苯衍生物反应。根据反应结果,分析胺结构对反应的影响,并总结规律。

例:选择间甲氧基溴苯与不同结构的脂肪胺反应。发现二级开链胺(如二苄基胺)因空间位阻影响,在本实验催化体系下不能有效反应得到理想收率的偶联产物;而二级环胺(如四氢吡咯)或一级开链胺(如正丁胺)则反应顺利,可得到高收率产物。

表2 碘化亚铜/α-氨基酸催化的间甲氧基溴苯与不同结构胺的偶联反应

3.3 根据实验结果与所查文献[5]推测反应机理

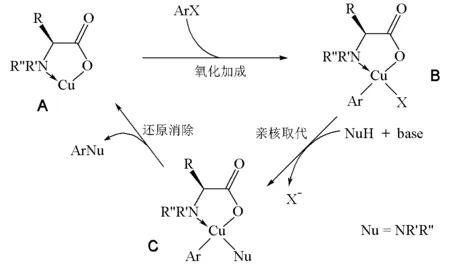

根据以上实验结果,可推测反应机理如图2所示。

图2 碘化亚铜/α-氨基酸体系催化芳基溴化物与胺偶联反应的机理

在图2中,亚铜离子先与α-氨基酸螯合生成A;然后进行氧化加成,生成3价铜中间体B;再与亲核试剂反应,生成C;紧接着发生还原消除反应,完成催化循环。在这个过程中,氨基酸与亚铜离子形成的螯合环一方面提高了亚铜离子发生氧化加成的能力,一方面又对产生的3价铜中间体起到稳定作用。这个机理可用于解释许多实验事实。如:反应活性为何通常都是ArI>ArBr>ArCl,为何带吸电子基的芳基卤化物经常比带给电子基团的卤化物能在更温和的条件下反应,亲核试剂亲核性对反应的影响等。

4 实验注意事项

(1) 在反应条件筛选中,每一步均紧密关系到下一步的成功。在本实验中,决定反应条件是否最优化的一个重要因素是反应产率。这就要求学生在开始反应和反应后处理分离提纯产物时,要尽量保持操作的连贯性和重复性,否则会影响反应最优化条件的准确性。

(2) 对已知产物只需用核磁共振氢谱和低分辨质谱鉴定,并与文献数据进行核对。

(3) 对每一步反应原料、产物、反应时间、温度、所用氨基酸、产物收率等列表记录。

5 教学建议

(1) 学生用1~2周时间检索、阅读及归纳文献,写出初步的实验设计方案。

(2) 教师对学生的方案进行可操作性评价,和学生一起确定最终的实验方案,并针对实验中可能出现的问题,提醒学生在实验操作过程中重点注意。

(3) 本实验是一个小型科研项目,学生可按照实验进度自行安排实验时间。

(4) 实验结束后,学生按毕业论文的格式书写论文,并进行答辩,接受指导教师及其他同学的提问。

(5) 根据实验方案设计是否合理,实验结果是否具可重复性,论文书写是否规范,研究内容是否符合实际,理论分析是否严密合理,答辩情况及对提问的准确应答能力等评定学生成绩。

参 考 文 献

[1] 毛宗万,杨薇,叶嘉良,等.实验技术与管理,2003,20(5):152

[2] 崔学桂,张树永,贝逸翎,等.实验技术与管理,2006,23(1):20

[3] 魏开华.高等教育研究,1993,1(2):52

[4] 毛宗万,吴京洪,乔正平,等.大学化学,2005,20(1):21

[5] Zhang H,Cai Q,Ma D.JOrgChem,2005,70(13):5164