城市基层社会的数字化治理※

2011-09-24王迪

王 迪

(北京大学,北京 100871)

·管理研究·

城市基层社会的数字化治理※

王 迪

(北京大学,北京 100871)

北京市X区J街道H社区在社会文化建设、社会服务提供、基层民主选举等几个领域内所发生的“治理-应对”的运作过程说明:当前城市基层社会的治理在很多方面表现为一种“数字化治理”模式,治理对象不是社区里的人或事,而是档案、数据、文牍等数字化内容,以此达到掌控基层社会情况、增加合法性、突出政绩等目的。同时,这种治理模式也直接促使社区事务执行者在不断提高文牍技术、注重细节、追求形式化的同时,采取变通、重新解释、选择性关注等方式,形成了新的社区运作逻辑和基层应对策略。

数字化治理;文牍技术;选择性关注;重新解释;合法性

在传统的“街居制-单位制”的双重作用下,国家对城市基层社会的治理是通过走街入户、群众动员而实现的“全景敞视”式[1](P219)治理,实现了无所不在、无所不包的“总体性控制”与支配[2]。改革开放以来,计划经济体制逐渐解体,“单位制”整合模式日趋式微,大量社会服务逐步市场化与社会化,使得社区公共事务剧增;我国快速城市化进程所产生的各种社会问题和矛盾,也都需要在基层社会中得到解决。面对逐渐“碎片化”的城市社会[3],国家原有的全面控制开始变得难以维系,治理模式也不得不做出相应的改变。本文正是通过分析北京市X区J街道H社区在社会文化建设、社会服务提供、基层民主选举等几个领域内所发生的“治理-应对”的运作过程,来说明以街道办事处为代表的基层政府部门在治理城市社会的时候,所使用的新的治理技术和策略。

一、数字化检查和文牍技术

2008年11月中旬,对北京市X区J街道H社区的工作人员来说,是一个非常忙碌的阶段。除了日常工作之外,迎接“创建学习型社区居委会”和“基层党组织先进性建设示范点”两项验收检查的任务几乎同时摆在他们面前。“迎检”绝不是静候上级检查团的光临指导,而必须要围绕着有关部门给出的标准,有针对性地做好“临阵磨枪”的工作。在“学习型社区”检查之前,H社区收到了一份上级下发的评估指标体系,该体系将“创建学习型社区”这样一个偏重于文化教育领域、不容易掌控和评判的弹性任务,转化为一套可以具体量化、打分评比的系统;类似地,在“先进性党组织”的检查中,也存在着这样的评分体系。

拿到“创建学习型社区”评估指标体系之后,H社区在11月17、18日所做的准备工作,一方面是补足不充分的档案文件、图表,制作展板、迎检汇报时使用的PPT、领导小组网络图等;另一方面是通过电话、上门等方式,邀请社区残疾人、低保户、积极分子等群众,在11月19日检查团来社区的时候,到社区活动室打牌、下棋、唱歌、画画,“摆摆样子”,营造“学习型社区”的氛围。这其中,补充档案文件和活动信息的过程又最为关键,充分体现了社区居委会在应对检查时的策略和方法。

1.讲技巧。举例来说,H社区严重缺乏的是评估指标体系中“培训下岗失业人员和外来务工人员”方面的活动内容,只能结合以往一些并不一定相关的照片,按照每月一次的频率,撰写、甚至是编造活动信息——但这种“编造”,是很讲究技巧的。比如找出一张不知何年何月的照片,但从照片上人物的穿着可以判定是冬天,又是围坐在会议室中座谈的形式,就可以编写出一则以“春节前组织外来务工人员座谈,了解其学习需求”为题的活动信息;如果通过照片可以判断是春夏之交,又是坐在教室里上课或听讲座的形式,就可以编写一则“迎奥运,下岗失业人员(或外来务工人员)英语培训”的信息,如此种种,都紧扣“学习型社区”的主题。

2.重细节。在编写这类信息的时候,H社区的工作人员很重视细节:日历一定要摆在旁边,编造出来的活动信息要避开日历上的周六、周日或其他法定假日,否则用他们的话来说,“编出来(周末的活动)人家检查的人也不信,哪有节假日主动加班给他们搞活动的”。

3.求形式。除了重视细节,形式也很重要。准备“创建学习型社区”和“先进性党组织”两项检查的时候,H社区居委会主任和党委书记都将迎检材料、档案、展板、PPT美化到极致,甚至出现社区内部(党委和居委会之间)相互竞争和攀比的情况:比如在党组织先进性建设档案的封面上,党委书记要求加一个党徽,理由是“你看学习型社区(迎检档案)的封面上有一个咱社区的Logo,挺漂亮的,咱们先进性(党组织建设)这边儿也得加一个,不能再用社区Logo了,到网上找一个党徽的图案吧”。

4.争资源。对形式的强调直接导致了对资源的需求。首先是人力资源,在准备迎检的时期,社区工作量增大、人手短缺,社区书记和主任在人员使用方面存在着一定程度的争夺——有些工作人员经常不得不放下“党口”的工作,去帮居委会主任准备“学习型社区”方面的材料;或者从居委会方面转来支援党委工作。对外部资源的调动也是各显其能,居委会主任借了街道活动中心的会议室和笔记本电脑,用来汇报工作、播放PPT;党委书记则动用工作关系和私人关系,请驻H社区中央某单位的领导协助,将迎检的档案信息全部进行了彩色打印;还去国家博物馆借了笔记本电脑和投影仪,在社区会议室挂了白床单作为幕布,也达到了汇报时播放PPT、甚至可以播放党员活动短片的目的。

“学习型社区”和“先进性党组织”的检查分别在11月19日和11月27日两天进行,检查团在验收的时候主要有三个方面的工作:一是听取社区相关负责人汇报;二是查阅社区有关档案——这两项基本上是档案文牍方面的功夫,前者是口述档案,后者是书面档案;三是实地检查,主要针对宣传栏、橱窗、活动中心、教室、设备等硬件设施。上级的这种评判体系和检查方式,是社区党委和居委会久已知之的,在很短的准备时间之内,社区的硬件设施绝不可能得到实质性的改进,所以也就注定了他们的应对策略,是要集中精力在档案文牍上做足功夫。最后的检查结果不出意料,严格按照评分体系精心打造的各种档案文本得到了上级的肯定甚至是赞叹,而针对硬件条件所提出的问题也并不会过多地影响评定的结果。

正如福柯所说,检查导入一种机制,把一种知识形成类型与一种权力行使方式联系起来,借助各种详细档案和文件制度,检查使得个体和活动完全被对象化了,这样就可以对其进行描述、分析、度量、比较、分类,进而有区别的控制和使用[1](P208-216)。街道办事处以及更高级的政府部门,正是通过此类数字化的评分体系和验收检查,将“学习型”、“先进性”这样一些不易评价的活动加以数字化、对象化,变成可以被权力所覆盖和控制的项目,从而实现国家在各个领域内自上而下的控制,达成一致性与一体化。同时,由检查和量化评价所带来的“压力型体制”[4],也让社区层面的行动主体不得不利用一切可能的资源和力量来完成任务,在一定程度上刺激和促进了基层资源的动员和整合。

社区执行者在被卷入这套清晰化、简单化和数字化的档案文件体系的同时,也有着自己的应对策略和文牍技术。他们在与街道的长期互动中摸索出了一套“选择性关注”[5](P135)的方案——哪些领域需要真抓实干、出不得半点差错(如“两会”、国庆、奥运安全保卫、计划生育、防火、防煤气中毒等);哪些档案文件不仅要注重细节、还要利用各种正式或非正式关系和资源将其美观化(如前面所举的“迎检”的例子);还有哪些工作可以停留在最低限度的文本信息——这类“底线工作”多发生在需要按期汇报的常规领域内,比如街道办事处要求社区工作站每月上交社区“垃圾分类台账”,但是工作站的应对办法是一次性地把一年的表格“编”完,只是按月上交而已,每月的数字都几乎不变,也不会真的有人查问。又如灭鼠工作信息和卫生清扫信息也是需要定期上交的“功课”,虽然居委会和工作站确实做了不少扎扎实实的工作,但由于街道办事处所重视的只是报告和信息,以及投放了多少鼠药、清扫了多少道路、清理了多少垃圾箱之类的数字,所以想偷懒应付一下也是很容易的事情:两名工作人员拿着药具在社区鼠药投放处弯腰摆一个姿势、拍一张照片,再粘贴到以前写过的灭鼠工作信息中,就成为了一篇新的灭鼠信息;卫生清扫的信息也是同理,可以脱离实际工作,纯粹依靠文牍技术,用这样表演、拍照、改写信息的方式完成。

二、数字化政绩与任务的重新解释

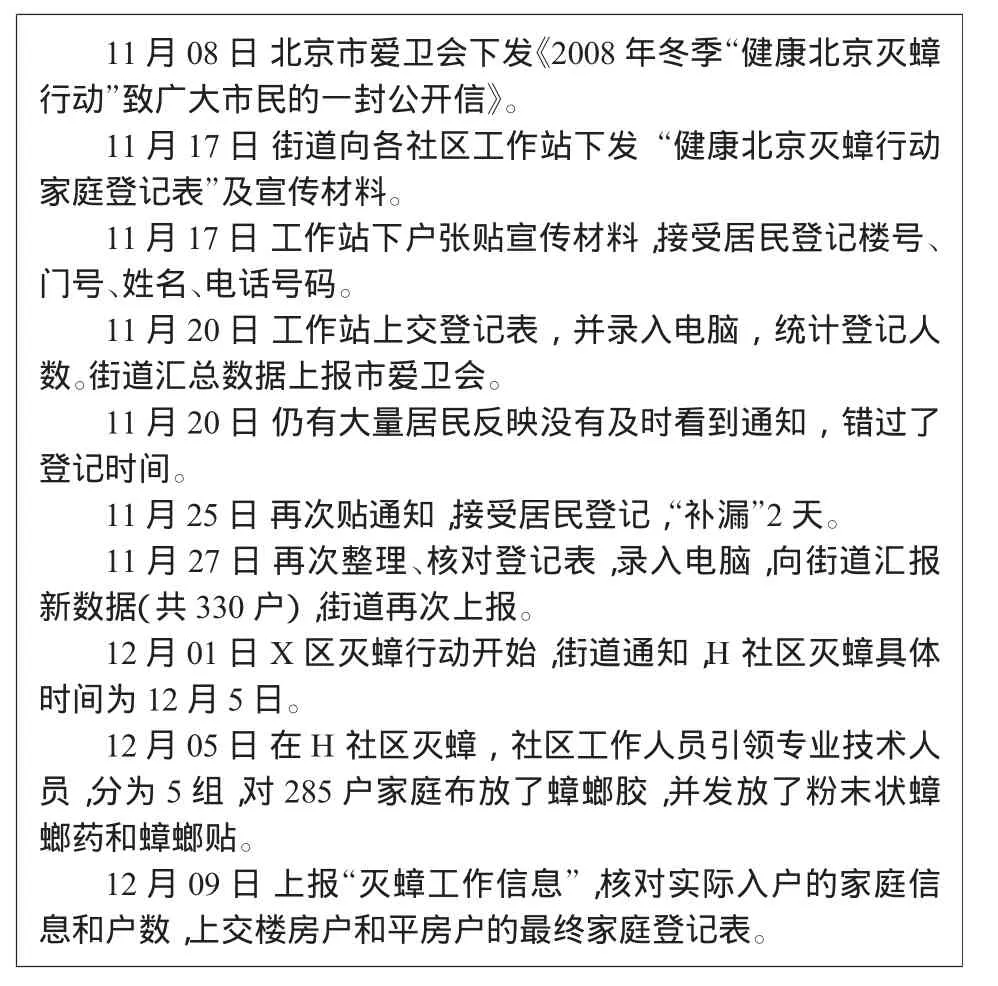

2008年11月8日到12月9日,北京市开展了“健康北京灭蟑行动”。在前后32天的“灭蟑行动”中,实际灭蟑工作在J街道H社区的进行只用了一天(12月5日),而且是由北京市爱卫会委托的外包公司来执行具体的灭蟑行动;其他时间,以街道办事处为代表的各级政府部门在此次“灭蟑行动”中的工作,都是在不断地统计数字、进行着文档的上传下达。

H社区“健康北京灭蟑行动”大事记

从上面的“大事记”中可以看到,在这30多天里所做的工作就是:接收通知、下发通知、要求工作站提交数据、再向上呈报;最后接收工作站的灭蟑工作信息,将一系列的数字和文本档案汇总成为街道办事处的政绩,并作为更高一级政府部门政绩的基础。而灭蟑这样一项实实在在的工作,在基层是如何运作的、效果又如何,并不是他们考虑的问题。实际上,在这一系列数字化操作过程所表现出的关系网络当中,街道办事处也只是一个节点,起到了自上而下传导具体化的压力、自下而上提取数字化的政绩的作用。

作为压力体制的末端,H社区居委会、工作站是压力的最终承担者和政绩的直接生产者。从J街道11月17日下发通知和材料到工作站,到12月9日要求最终信息反馈,只有23天的时间。这23天里,H社区工作站要在没有增加人手的情况下,在日常工作之余完成4项任务:首先,要通知到社区内登记在册的2690户(至少是常住的1700多户)居民;第二,接受居民的灭蟑申请,逐一填写、并在计算机上录入楼号、门号、姓名、电话号码;第三,在一天的时间内,带领技术人员进入登记居民家庭,介绍情况、布药、发药、讲解药品的使用、还要求灭蟑家庭签字确认;第四,23天时间内,前后共三次向街道提交统计报表(纸版+电子版),确保街道随时掌握数据信息,并在活动结束后上报工作信息。

面对这样几乎不可能完成的任务,11月17日工作站工作人员在社区内张贴通知的时候,就已经做好了第一步的筛选:通知“只贴楼房”,理由是“楼房里才有蟑螂,平房里没蟑螂”。这样就能极大地减轻工作量——H社区下辖的楼房户1150户(2910人),平房563户(1395人),从绝对数字上来看,甩掉平房意味着工作量减少了1/3左右。但是考虑到平房院有96个之多,位置比较分散,逐一贴通知是很花工夫的;而楼房只有19个。所以从张贴通知的角度考虑,工作站抛弃平房的决定,可以让他们只贴19个通知,而避免了其他的96个,工作量减少了80%以上。而由于没有看到通知,平房院来社区工作站要求登记灭蟑的人数也寥寥无几,在最后实际入户灭蟑的285户当中,只有10户是平房户。于是,从对灭蟑方案的重新解释、以及有选择性地张贴通知开始,社区执行层就剥夺了大部分平房户居民的知情权,自然避免了居民的申请、登记和入户等环节,为完成上级指派的灭蟑任务减轻了负担。

虽然社区工作站无法继续向其他行动者转移来自街道办事处的压力,但这并不影响他们在“治理-应对”的权力关系中采取自己的减压技术和行动策略。像“灭蟑”这类上级政府部门只要数字化的政绩、而较少干预执行过程、基本不问实际效果的工作,就会被居委会、工作站经过“选择性关注”的筛选,赋予较低的重视程度,并通过变通、重新解释等办法降低任务难度和压力,在保证上报街道办事处所需的数字、档案、信息的前提下,以尽可能少的时间和小的精力投入完成此类任务。

三、数字化竞争与合法性产生

本文仅以2009年H社区居委会换届选举第一阶段为例,说明数字化治理如何能够实现提高基层政权合法性、赢得政府间竞争的目的。这一阶段可以说是为换届选举打基础的阶段,其目标就是以选民签字认可的方式,推选产生25个居民小组长、57个居民代表。

2009年2月16日(周一),居委会内部酝酿居民代表人选,主要有三种方式:一是上届居民代表愿意继续担任,可以留任;二是上届代表不再担任,可以推荐其他亲属好友;三是经常在社区中活动的积极分子和活跃分子,居委会甚至叫不出他们中某些人的名字,只知道是“某某楼的那个胖子,挺合适的”。通过上述三种方式,工作人员在入户之前,其实已经在心目中酝酿好了居民小组长(召集人)和居民代表的理想人选,下一步的工作就是需要用一定比例居民的签字来将他们的组长或代表身份“合法化”。

这里的签字居民的比例由两部分构成,简单来说,一部分是“真的”,另一部分是“假的”。真的一部分是这样操作的:社区工作站的站员每人负责3-4个小组,随同每组已经被内定的2-3名“准代表”入户宣传、介绍情况,并由户代表在“我同意推选为第N居民小组组长, 、 为居民代表”的纸上填写所选人姓名并签字。在入户之前,社区工作站站长对大家有几点交待:

第一,如果居民没有意见选谁、态度很无所谓的,咱们可以直接推荐已有人选:“您家院里的负责人啊、上届居民代表啊、上届代表的亲属啊、熟悉情况又热心活动的居民……”但是一定要说是建议名单,不能说有内部名单!

第二,居民愿意另选他人的,一定要尊重居民意愿,不另加劝说;如果有人坚持拒签,也是一样,别逼人家,明确记录原因和情况,不要造成有人“反水”①站长这里所担心的“反水”,是指可能发生的居民举报事件,比如举报工作人员在选举中暗箱操作、内定名单、强制签字等等。。如果家里没人,留下《致居民的一封信》,说明截止时间,请居民于某某日之前与居委会联系。

第三,从明天(2月17日,周二)早上开始,入户找人登记签字,看看反馈情况;周三、周四两天晚上加班,周四下午前收口,回来汇总,周五出第一期公报。时间有点儿紧,实在不行,就按照上届的情况,数不够咱回来关上门再凑一凑。我现在只能说这么多,已经很明白了,大家尽量做,不行回来咱们再看,大家谁的任务太重咱们再协调。按照往届的经验,最后肯定没问题。

2月17日(周二)开始,社区全体工作人员下户进行选民登记。从这一天的情况来看,楼房和平房的情况不大相同,但总体上还都得到了居民的配合。负责平房区的工作人员A说“一上午跑了69户,下午又跑了40多户。晚上再回来加会儿班,尽量挨家都跑到,我不愿意在我手里出什么问题,到时候麻烦”。“(居民)基本上都挺配合,一般都是选谁都行,就让咱们写了就完了”。负责楼房区的B说:“一上午跑了两个门栋,只签了12户,多数都不在家,晚上还得再跑一遍,实在不在家的就给他们留个条,让他们跟居委会联系……这两届(选举)居民都挺配合的,因为以前跟居委会没什么关系,现在各种保障都进社区了,还有像给老年人办卡这种事儿,居民比较认可居委会。”

2月18日(周三)下午,虽然入户阶段还没有结束,但H社区已经把居民代表和居民小组长名单上报到街道!(“实际住户1682户,1617户参加了选民登记,分为25个小组,通过推选,产生57名居民代表,其中新当选10人”)。与此同时,下户登记的工作还在继续,用工作人员A的话来说“其实咱这么跑一圈也改变不了什么,就是走一个程序”——也就是要把这场戏演完而已。

到了19日(周四),需要汇总、收口的时候,真实签字居民的人数定格在800多人,距离已经上报的“1617户”还差一半,于是工作站就开始制造居民签名中“假”的那一部分了,就是站长所谓的“数不够咱回来关上门再凑一凑”:工作站的成员依照居民的户册,找到还没有签过字的居民,替他们推选居民代表,并代替他们签字。以第16居民小组为例,应有68户居民,签了36户,就需要替另外32户代签。到最后,其他各组的数字都已经上报,只剩下一组还没有结束,领导就会嘱咐“总数还差着呢,你们这组多签几个出来”!

最终,这场半真半假的仪式,只是为了“实际住户1682户,1617户参加了选民登记”这样一个96.1%的比例,这一方面意味着换届选举中的社区居民有着极高的知晓率、参与率和投票率,57名居民代表的产生无疑具有合法性;另一方面也与上级政府间的竞争密切相关,正如H社区党委的Z书记所说:

“居委会选举这个东西,其实真的有60、70%的居民来投票了,就已经很不错了。咱们可倒好,非得要90%、甚至95%,为什么?别的街道报到区里的选举投票率都是95%、97%的,咱们要是报一个80%,就说不过去了。所以都得往高了努力。这些事儿啊没法儿说。”

在居委会选举这样一个以政府部门赢得竞争和基层组织的合法性为目标的数字化治理过程中,虽然街道办事处要求居委会在选举的各个环节都及时上报各种数据、名单、材料、照片和信息,但是居委会仍然获得了巨大的运作空间,可以充分发挥其在“街道-居委会”、“居委会-居民”两种关系中的技术和策略。

首先,居委会的这种运作是建立在其对上级政府部门和社区群众的认知基础之上的。从社区书记的访谈中我们可以看出,他们非常清楚街道要的是什么:就是一个“投票率”,作为与其他街道竞争的资本;至于这个数字是怎么得来的,他们知道只要避免了居民“反水”的情况,街道也不会过多地纠缠于具体过程。所以居委会就敢于在入户登记还没有完成的情况下,将居民代表和居民小组长名单、以及投票率上报到街道办事处。

同时,居委会对居民的认识也很清楚:第一,他们认为居委会在居民心中有一定的位置,“居民比较认可居委会”,居委会的推荐也比较容易被采纳,所以“可以直接推荐已有人选”;第二,他们依据“往届经验”以及日常同居民的接触,判断居民对选举并不是很在意,参与热情不高,在这种情况下,代选、代签的情况以及96.1%的参与率也就几乎不存在被居民质疑的可能,甚至没有多少居民有知道的兴趣,所以数字是能够以户册为依据、依靠文牍技术来“关上门凑一凑”的。

四、小结

通过上述案例的分析我们可以看到,如今城市基层社会治理中的权力关系形态,受到政府政绩观和相互间竞争性等因素的驱使,在很多方面表现为一种“数字化治理”的模式,国家治理的对象不再是社区里的人、空间或者具体工作,而是档案、数据、文牍、信息、报表、台账等等,是这些数字化的内容建立起了国家和基层社会之间的权力关系纽带——通过将日常性的弹性任务转化为可以量化的指标体系,建立相应的奖惩机制,来获得档案、数据、文牍等媒介,借以达到实现一体化、掌控基层社会情况、突出政绩、增加合法性、赢得政府间竞争等目的,而对工作的实际效果则并不十分看重。同时,在权力关系的另一端,被“行政化”[6]了的社区党委、居委会、工作站并不是消极怠工或被动接受,这种治理模式也直接促使他们在不断提高文牍技术、注重细节、追求形式化的同时,采取变通、重新解释、选择性关注等方式,形成了城市基层社会新的运作逻辑和应对策略。

应该说,数字化治理模式在很大程度上改变了街道办事处所代表的政府部门和社区党委、居委会、工作站所代表的基层社会之间的关系面貌,具有一定的积极意义:社区逐渐被纳入到具有一致性的国家体系当中,增强了国家自上而下的形式上的统一;同时,也通过检查、监督和评比等手段调动了基层社会的资源、正式与非正式的关系,起到了社会动员的作用;另外,数字化而非“总体性”的治理模式,给基层社会的运作留下了必要的变通空间,使其在与政府部门的关系中具有一定的主动性和灵活性,保留了社区间存在差异性、培育社区特色、发展社区自治的可能。

然而,这种治理模式下的政府部门专注于档案、文件之类的数字化内容,基本忽略对基层运作的规范性监督和过程控制,造成社区党委、居委会、工作站过分追求档案信息的技巧性、形式化、标准化和美观化,并以纯粹的文牍技术替代了部分实际工作,甚至出现编造工作信息、主观选择关注和服务对象、以代选代签的方式提高选举投票率等情况,在一定程度上制约了我国城市社会在社区文化建设、社会服务提供、基层民主选举等领域内的发展和进步。

本文还只是对数字化治理模式的一个初步探讨,有关该模式形成的机制,以及与其相关的政府部门政绩观、政府间竞争等更深层次的问题,还有待于进一步探究。

[1]米歇尔·福柯.规训与惩罚[M].刘北成,杨远婴.北京:三联书店,2003.

[2]孙立平.改革前后中国国家、民间统治精英及民众间互动关系的演变[J].中国社会科学季刊,1994,(1).

[3]何海兵.“国家—社会”范式框架下的中国城市社区研究[J].上海行政学院学报,2006,(7).

[4]荣敬本,崔之元.从压力型体制向民主合作体制的转变:县乡两级政治体制改革[M].北京:中央编译出版社,1998.

[5]詹姆斯·Q.威尔逊.官僚机构:政府机构的作为及其原因 [M].孙艳,等.北京:三联书店,2006.

[6]张江.居委会行政化:根源、动力与强化因素分析[J].法制与社会,2007,(6).

(责任编辑 汪志强)

D630

A

1671-7155(2011)02-0046-05

王迪(1982-),男,辽宁大连人,北京大学社会学系博士研究生、法国高等社会科学院(EHESS)博士研究生,主要从事城市社会学、政治社会学研究。

2011-01-03

※本文材料来自于笔者在北京市X区H社区实习时的参与观察与深入访谈。特别感谢我的导师王汉生教授在调查中对我的帮助和指导,以及在分析材料及写作过程中与我进行的讨论。

10.3969/j.issn.1671-7155.2011.02.010