集体心理治疗在癌症患者中的应用及效果

2011-09-13胡君娥

胡君娥,严 妍

华中科技大学同济医学院附属荆州医院肿瘤科,湖北荆州 434020

癌症作为威胁人类生命最严重的疾病之一,患病后会引发不同程度的心理疾患,且发生率明显高于其他可治愈性疾病[1]。研究证实,焦虑、抑郁作为一种负性情绪已成为癌症患者最主要的心理症状[2],二者不仅会影响人的躯体健康,甚至影响癌症的发生和发展。集体心理治疗作为一种治疗手段,已受到国内外诸多医务工作者的重视,其目的是为癌症患者创造一种相互支持、充分表达内心感受的团体氛围,让成员们共同哀伤癌症带来的丧失,克服疾病对人际关系的负面影响,战胜对死亡的恐惧[3],进而帮助他们缓解负性情绪,以良好的心态面对癌症带来的身体不适。2009年6~12月,我院肿瘤专科以肿瘤康复学校为平台,将集体心理治疗运用到癌症患者的辅助治疗中,取得了满意的效果,现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2009年6~12月入住我院肿瘤专科的68例癌症患者。纳入标准:①经病理学诊断确诊的癌症患者,目前正在进行放、化疗;②年龄≥18 周岁;③既往或目前无精神疾病和意识障碍,能真实理解问卷内容;④目前未服用抗焦虑或抑郁药物;⑤未参与其他的癌症健康干预;⑥知情同意参加本研究。排除标准:①既往或目前有精神疾病和意识障碍;②正在服用抗焦虑或抗抑郁药物;③参与其他心理治疗;④酒、药依赖及滥用;⑤干预期间经历重大生活事件 (丧失亲属、密友;严重的躯体丧失或功能丧失、离婚);⑥干预期间治疗方案有重大改变。按随机数表法将其分为实验组及对照组,每组各34例。其中,男30例,女38例;年龄30~52岁,平均(45.0 ±6.2)岁;鼻咽癌 22例,宫颈癌 17例,肺癌 10例,胃癌8例,肠癌6例,食道癌3例,淋巴瘤2例。研究过程中,实验组及对照组分别有2例因故 (病情恶化、放弃治疗转院)脱离,故完成实验的患者为实验组32例,对照组32例。两组患者性别、年龄、文化程度、疾病分期、放化疗方案等比较,差异无统计学意义(均P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 干预方法 对照组给予放化疗常规指导,如饮食指导、放化疗不良反应护理、疾病健康知识、药物指导、出入院指导等。实验组在对照组的基础上参与为期6 周、每周2 次、每次2~3 h 的支持性集体心理治疗。具体流程为:①准备阶段,团体组建,团体由具有一定心理学基础并经过心理治疗培训的心理治疗师1名、护士4~5名和患者6~8名构成,可邀请1名肿瘤科医生参加,成员固定;治疗前访谈,心理治疗师对患者进行个别访谈(1.5~2.0 h),在访谈中了解患者的心理状态,向患者讲解集体心理治疗的作用,确定患者是否愿意参加团体治疗。②治疗阶段,第一阶段(第1~4 次团体治疗),团体成员相互介绍,建立基本信任的关系,引导成员们谈论目前最困扰他们的问题及相应的感受,其目的为建立融洽的护患及患者之间的关系,营造轻松的治疗氛围;第二阶段(第5~8 次团体治疗),鼓励团体成员以理解和支持的态度对待彼此,鼓励成员间的共情支持和利他行为,引导他们讨论与癌症相关的感受及已经造成的改变,并描述这些改变对自己的影响,适时分析成员们表露出的非理性认知,其目的为引导患者勇敢的面对癌症,正视生命的价值;第三阶段(第9~12 次团体治疗),引导成员回顾自患病以来自己的情绪变化过程和相关的躯体症状,鼓励他们将在团体治疗中充分表达自己感受的行为泛化至团体外,并以此寻求更多的社会支持,其目的为指导患者建立希望及人生目标,巩固参加者的信心及相互支持、协助建立长效支持网络。

1.2.2 评价指标 采用SAS、SDS 及EORTC QLQ-C30 量表调查两组患者的焦虑、抑郁及生活质量状况。①调查工具,焦虑自评量表(SAS)[4],该量表共 20 个条目,每个条目分 1~4 级评分,20 个条目得分相加得SAS 粗分,标准分=粗分×1.25。中国常模结果显示,SAS 标准分的分界值为50 分,得分越高,提示焦虑程度越重;抑郁自评量表(SDS)[4],此量表也有20 个条目,分1~4 级评分,20 个条目得分相加得SDS 粗分,标准分=粗分×1.25。抑郁评定的分界值为50 分,分数越高,抑郁倾向越明显;癌症患者生存质量问卷(EORTC QLQ-C30)[5],此量表共30 个条目,包括5 个功能量表(躯体功能、角色功能、认知功能、情绪功能、社会功能)和1 个总体健康状况子量表,得分越高,表示生活质量越好;基线资料调查问卷,由研究者自行设计,内容包括患者姓别、年龄、文化程度、职业、疾病分期、经济状况、人格特征、患病前是否经历过严重生活事件、病史、治疗方案等。②调查方法,所有调查问卷由统一培训的调查人员详细解释后,能理解者由被调查者自行填写,文盲患者口述答案调查人员记录。其中患者基线资料入组时填写,SAS、SDS 及EORTC QLQ-C30 分别于干预前、干预结束时进行问卷调查。

1.3 统计学方法

采用SPSS 11.0 软件处理,计量资料数据以均数±标准差(±s)表示,比较采用配对 t 检验,计数资料比较采用χ2 检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

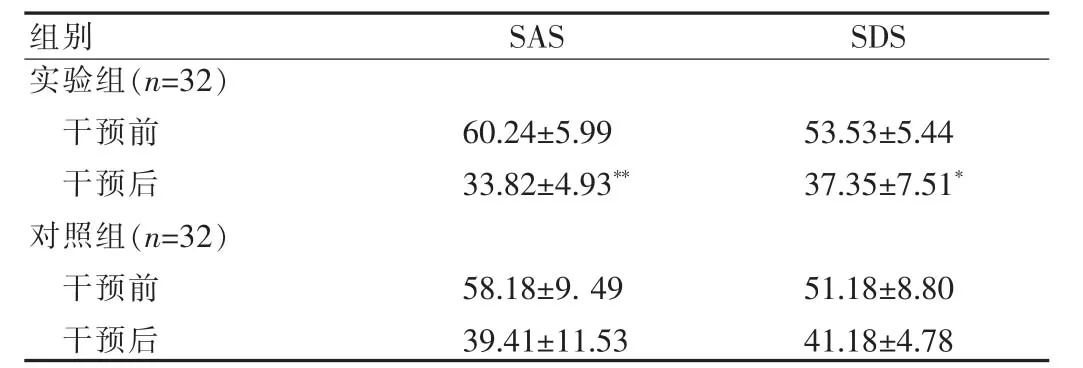

2.1 两组患者干预前后SAS、SDS 评分比较

评分越高表示焦虑程度越重。两组干预前各项评分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。实验组干预后SAS 评分低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);实验组干预后SDS评分低于对照组,差异有高度统计学意义(P<0.01)。见表1。

表1 两组干预前后SAS、SDS评分比较(±s,分)

表1 两组干预前后SAS、SDS评分比较(±s,分)

注:与对照组干预后比较,*P<0.05,**P<0.01

组别 SAS SDS实验组(n=32)干预前干预后对照组(n=32)干预前干预后60.24 ±5.99 33.82 ±4.93**53.53 ±5.44 37.35 ±7.51*58.18 ±9.49 39.41 ±11.53 51.18 ±8.80 41.18 ±4.78

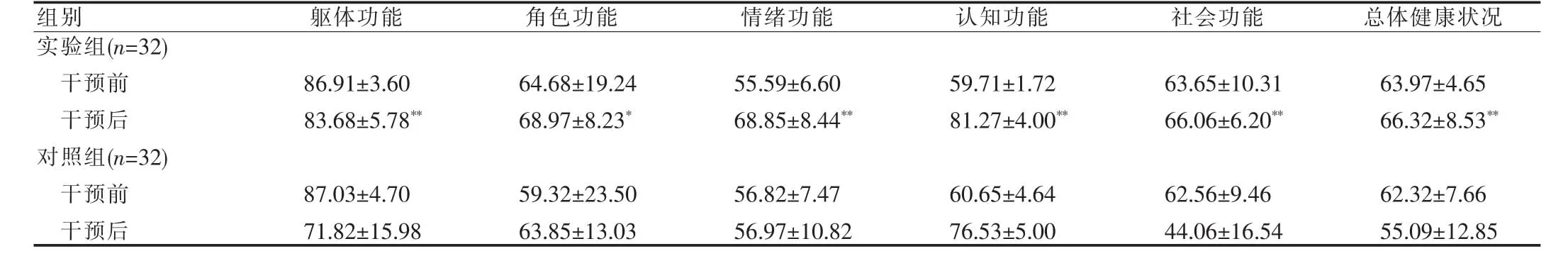

2.2 两组患者干预前后QLQ-C30 评分比较

评分越高表示生活质量越高。两组干预前各项评分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。实验组干预后躯体功能、情绪功能、认知功能、社会功能、总体健康状况评分高于对照组,差异高度有统计学意义(P<0.01);实验组干预后角色功能评分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组干预前后QLQ-C30评分比较(±s,分)

表2 两组干预前后QLQ-C30评分比较(±s,分)

注:与对照组干预后比较,P<0.05,P<0.01

组别 躯体功能 角色功能 情绪功能 认知功能 社会功能 总体健康状况实验组(n=32)干预前干预后对照组(n=32)干预前干预后86.91 ±3.60 83.68 ±5.78**64.68 ±19.24 68.97 ±8.23*55.59 ±6.60 68.85 ±8.44**59.71 ±1.72 81.27 ±4.00**63.65 ±10.31 66.06 ±6.20**63.97 ±4.65 66.32 ±8.53**87.03 ±4.70 71.82 ±15.98 59.32 ±23.50 63.85 ±13.03 56.82 ±7.47 56.97 ±10.82 60.65 ±4.64 76.53 ±5.00 62.56 ±9.46 44.06 ±16.54 62.32 ±7.66 55.09 ±12.85***

3 讨论

3.1 癌症患者进行心理干预的必要性

目前,大多数人认为癌症是一种不治之症,因此癌症给患者带来的不仅是躯体上的病变,更重要的是心理上的阴影及障碍,二者相互作用、互为因果。新的健康观点强调,癌症患者的康复应包括身心两个方面的康复,也就是说,癌症患者如果只有单纯的躯体上的康复或单纯的心理上的康复远不能称作“康复”,因此,作为癌症患者而言,应做到医学治疗与心理康复治疗同时进行,才能促进其整体康复。本研究表明,干预前两组患者的SAS、SDS 评分较高,而QLQ-C30 各因子评分均较低,差异无统计学意义(均P>0.05),说明焦虑、抑郁作为一种不良心理情绪会影响患者的整体康复。癌症作为一种应激源,常使患者产生强烈的心理反应,而心理因素在癌症的发生、发展及转归方面有着极其重要的作用。因此,探讨一种促进癌症患者身心同步康复的医疗护理干预措施显得尤为重要。

3.2 癌症患者进行集体心理治疗的可行性

本研究中,集体心理治疗小组成员由固定的且通过集体心理治疗培训合格的医护人员组成,临床实践中他们利用自已的专业知识为癌症患者构建了一个相互支持、相互鼓励、密切交往、分享情感及充分表达内心感受的机会与氛围。治疗前访谈做到了对不同患者心理状况的评估,为集体心理治疗的实施方案提供了依据。在团体小组中,癌症患者可以找到更多的倾诉对象,获得真正的理解,交流切身的经验,共同哀伤癌症带来的丧失。当患者意识到自己所面临的问题并非是其个人所独有的问题,而是整个团队成员共同的问题,他的倾诉与情绪宣泄能获得共鸣时,便更容易从患癌所导致的焦虑、抑郁等负性情绪中摆脱出来;同时,心态健全患者积极抗癌的现身说法也会作为一种外来的刺激而引导心态不良患者情绪的良性转变,从而以乐观的心态面对现实。另外,集体心理治疗在短时间内可以解决一批患者的心理问题,为医务人员节约心理干预的时间,相对单纯的个体心理治疗而言,不失为一种实用、可行的治疗方法。

3.3 集体心理治疗的疗效

集体心理治疗可以缓解癌症患者的焦虑和抑郁,提高患者的生活质量,医学调查表明:癌症患者的负性情绪中,焦虑和抑郁是发病率最高的心理问题[6],而且焦虑、抑郁是影响癌症患者生活质量的重要因素[7-8],要提高癌症患者的生活质量,需采取针对性的心理干预措施。研究证实,心理干预可作为心身疾病的有效治疗手段之一[9]。癌症作为身心疾病之一,心理干预必不可少。在本研究的团体治疗过程中,通过专业人员分阶段、有步骤的心理干预措施,可使患者的消极心态逐渐变为积极心态。表1 显示,实验组患者经集体心理干预后焦虑、抑郁评分较对照组而言差异明显 (P<0.05 或P<0.01)且低于对照组,说明针对癌症患者采取的集体心理治疗对于缓解患者的负性情绪是有帮助的。作为身心中介的情绪,其改善有助于缓解患者的躯体症状,二者相辅相成,互为因果。当患者的躯体症状得以缓解后,利于患者突破其心理的障碍,而使患者寻找更多的出路,建立积极乐观的生活态度,充分利用社会支持系统的作用,改善人际关系,正视生命存在的价值,勇敢地面对癌症,以良好的心态投入各项社会活动,重建希望及人生目标,从而提高生活质量。表2 可见,实验组患者接受集体心理治疗后,在躯体功能、角色功能、情绪功能、认知功能、社会功能及总体健康状况等方面与对照组相比均有显著差异(P<0.05 或P<0.01),且得分高于对照组,由此可见,集体心理治疗可以改善癌症患者的生活质量,是一种值得临床推广的新的治疗干预方法。

[1]Greer S.Psychological Intervention.The Gap between Research and Practice[J].Acta Oncol,2002,41(3):238-243.

[2]李立娟,卢宏柱.癌症患者心理干预的研究症状[J].护理学报,2006,13(8):23-25.

[3]Spiegel D,Giese-Davis J.Reduced emotional control as a mediator of decreasing distress among breast cancer patients in group therapy[J].International Congress Series,2002,1241,37-40.

[4]张明园.精神科评定量表手册[M].湖南:湖南科学技术出版社,2003:124-125.

[5]王建平,陈仲庚,林文娟,等.中国癌症患者生活质量的测定-EORTC QLQ-C30 在中国的试用[J].心理学报,2000,32(4):438-442.

[6]何裕民,向学君,田玲.柳暗花明又一村—肿瘤康复篇[M].北京:中国协和医科大学出版社,2008:22-26.

[7]马桂芳.癌症患者临终的心理变化及护理体会[J].中国当代医药,2010,17(24):127-128.

[8]郭晓峰,杨海燕,赵爱见.舒适护理在多次化疗病人焦虑抑郁情绪干预中的效果观察[J].护理学报,2006,13(9):62-63.

[9]郭兰青,谭利娜.心理干预对乳腺癌患者心理健康状况的影响[J].中国行为医学科学,2004,13(4):413.