基于迪氏指数理论的内蒙古能源消费与经济结构调整研究

2011-08-27冯利英张耀元

冯利英,张耀元

(内蒙古财经学院 统计与数学学院,内蒙古 呼和浩特 010051)

能源是国家战略性资源,是一个国家经济增长和社会发展的重要物质基础,也是社会可持续发展的物质基础。人类社会的发展历史与人类认识和利用能源的历史密切相关,社会越发展,人类对能源的依赖程度就越强烈。随着社会经济的快速发展,能源消费迅速增长的趋势越来越明显,1980年到2000年二十年中,中国以能源消费翻一番支撑了GDP翻两番的增长,成为继美国之后的世界第二大能源消费国。

改革开放以来,内蒙古能源工业逐步形成了以大中型企业为骨干、门类比较齐全、结构比较合理,具有民族和地域特色的能源工业经济体系。随着近年来内蒙古重点建设的西电东送、城乡电网改造、煤炭深加工和转换及出口煤基地,西气东输,新能源开发利用和热电联产六大能源工程的开展,能源工业正成为拉动自治区经济发展的重要支柱产业。与此同时,出现了通过能源的大量消耗维持经济增长、能源消耗过度、能源消费结构不合理的现状。处在工业化发展重要阶段的内蒙古地区,其国民经济的快速增长必然导致能源消费需求巨大。只有了解能源消费现状,及时调整能源消费结构,才能保证内蒙古经济又好又快的发展。

为此,本文依据经济结构内涵,结合第二产业即工业的能耗量是内蒙古总能耗量决定因素的现状,利用迪氏因素分解法(LMDI),量化了规模、结构、效率与能源消费的关系,综合分析了内蒙古能源消费不合理的症结所在,目标是为自治区经济结构的调整以及能源战略的制订提供理论依据。

一、问题的提出

经济结构指国民经济的组成和构造,理论界主要有三个层次的分类:其一,产业结构分类,即按照工业、农业、服务业等各个部门、各个行业划分;其二,技术结构分类,即按照各行业间技术水平的层次状况分类,对此进行研究可以直观体现出各个行业不同的效率水平;其三,规模结构分类,即依照各个企业或产业实际经济规模量的多寡进行的分类,规模结构在产业中是必不可缺的,对产业的投入必然会伴随着规模结构的增长。

能源消费是指生产和生活所消耗的能源。能源消费按人平均的占有量是衡量一个国家经济发展和人民生活水平的重要标志。在发达国家里,能源消费强度变化与工业化进程密切相关,随着经济的增长,工业化阶段初期和中期能源消费一般呈缓慢上升趋势,当经济发展进入后工业化阶段后,经济增长方式发生重大改变,能源消费强度开始下降。

二十世纪中后期,指数因素分解法在分析技术水平、规模水平和经济结构调整对能源消费影响方面崭露头角,被经济学家广为接受,其原理为,计算某个变量变化值的同时保持其他变量基年值不变。如Jenne C运用因素分解法分析了英国和美国的工业的能源消耗趋势;Jhung HK,Kuala Lumpur和Kibune H对亚洲部分国家的能耗情况进行了研究。在这段时期指数因素分解法经历了一系列演变:从早期的拉氏因素分解法到对数均值权数迪氏分解法(LMDI II)再到对数均值迪氏分解法(LMDI I)。早期的学者采用的都是拉氏因素分解法,但是这种方法有一个缺陷,采用早期拉氏因素分解法会面临余值过大的问题。经过不断的探索,终于有人在1997年将此方法改进为对数均值权数迪氏分解法(LMDI II),克服了早期余值过大的问题,但是分解式依旧复杂。直到有人提出对数均值迪氏分解法(LMDI I)这些问题才最终得到了圆满的解决,不仅能够避免余值过大问题,又可以简化分解式。自此,LMDI I法被广泛接受,其优越性也得到了不断的证实。

在我国,有学者采用LMDI I法对中国80年代末90年代初的能源强度的下降的原因做了分析;也有学者利用拉氏指数因素分析法,把中国产业分为六大产业,分析了从二十世纪八十年代开始的宏观能源强度以及工业部门能源强度下降的原因;还有学者从三次产业角度出发,计算了经济结构变化和部门能源效率变化分别对能源强度下降的影响份额。然而,这些研究成果或者只适用于特殊年份,或者受制于经济体制、统计口径影响,其分析均缺乏分行业特别是工业内部不同行业结构变化对能源消费的影响分析。

改革开放以来,内蒙古地区经济快速发展,经济增长强劲态势明显。与此同时,能源消费也呈现强劲的上升趋势。那么,内蒙古地区能源消费与经济增长二者之间关系是否均衡?能源消费与经济增长之间的关系是否优化?能源增长速度是否可以满足高速经济增长对其需求量增加的速度要求?这是本文探讨的焦点问题。

二、内蒙古能源消费与产业结构变动现状

从产业经济的视角,一个地区经济发展的过程,不仅体现为经济总量的增长,而且伴随着产业结构的不断演进,许多经济问题甚至只能从部门的角度去分析和理解。虽然在表面上一国经济增长是其能源消费水平的决定性因素,能源供应能力是制约经济发展与能源协调的主要因素。但更内在、更本质的问题,却在于产业与能源的协调发展问题,特别是产业结构演进方式的调整问题。

近年来,内蒙古自治区第一、二、三次产业产值比重由2000年的22.8:37.9:39.3调整为2008年的11.7:55.0:33.3,2008年第二产业产值所占比重较2000上升幅度较大,上升了17.1个百分点。

可见,内蒙古经济的飞速发展带动了产业结构的调整。一般来说第二产业在能源消费总量中占据了较大分量,依赖二次产业的经济模式必然会引起能源的过度消耗,从而大幅度提升了整体国民经济的能耗总量,是能源消费量快速提升的主要因素。

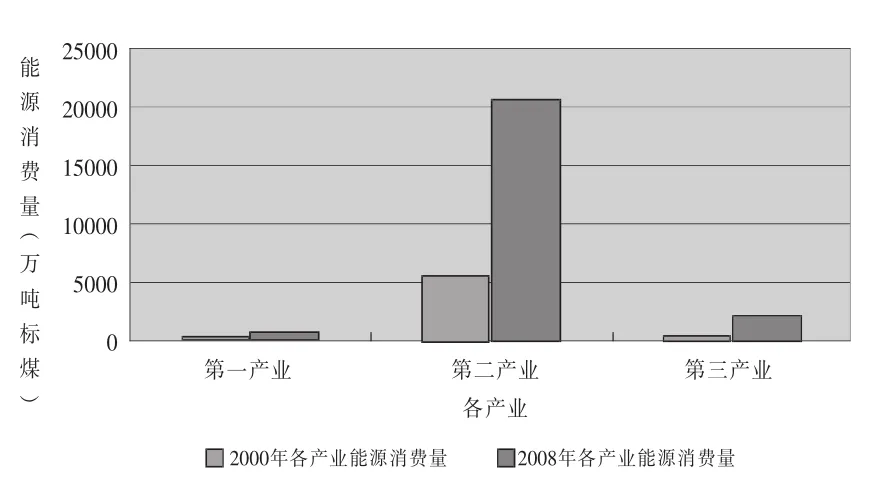

由图1可以看出,2008年第二产业的能源消费量较2000年相比的增长幅度是最大的,由2000年的5353万吨标煤增长到2008年的20557万吨标煤,净增长15204万吨标煤。

图1 2000年和2008年各产业能源消费量

本文将产业结构变动对能源消费的影响进行模型验算:若产业结构变动对能源消费的影响有意义,那么加入结构因素后,回归分析应该更为有效;否则,有效性不变或降低。

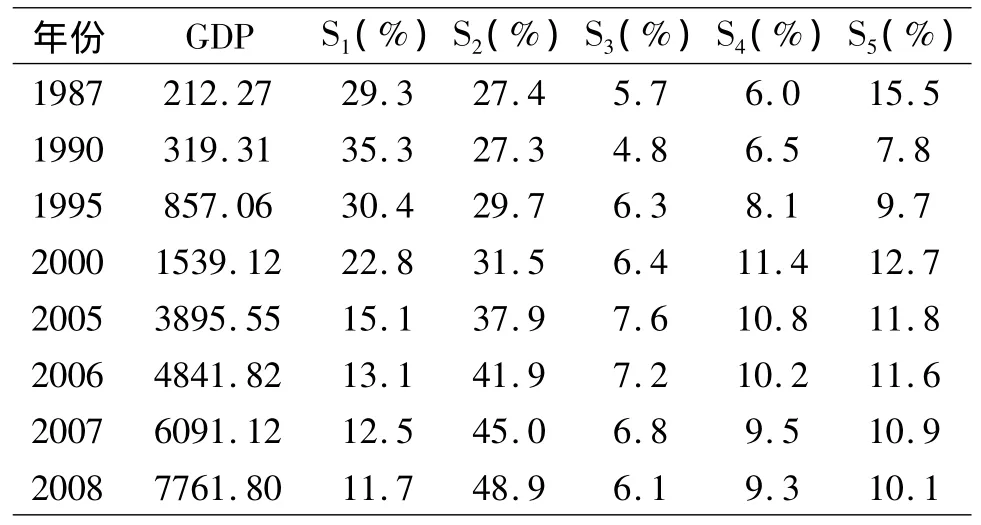

选择指标:国内生产总值(GDP)反映内蒙古经济增长,S1表示第一产业在GDP中的百分比,S2表示工业在GDP中的百分比,S3表示建筑业在GDP中的百分比,S4表示交通运输、仓储和邮政业在GDP中的百分比,S5表示批发、零售业和住宿、餐饮业在GDP中的百分比,单位均为%。选用能源消费量(E)、原煤消费量、原油消费量、水电消费量反应内蒙古能源消费状况。

表1 内蒙古能源消费总量及其构成 单位:万吨标准煤

表2 内蒙古各产业占GDP的比重统计表 单位:亿元

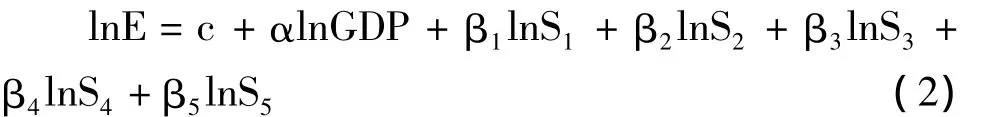

下式(1)的回归分析中,GDP为解释变量,被解释的能源消费选取四类:原煤消费量、原油消费量、能源消费总量以及水电消费量。式(2)的回归分析主要是分析产业结构变动对能源消费的影响。为形成对比,被解释变量仍选取四类能源消费:能源消费总量、原煤消费量、原油消费量以及水电消费量。GDP、Sn分别为解释变量。a为能源消费弹性系数。

首先,先计算出未考虑结构变动时所计算的能源消费弹性系数。采用线性回归模型,E分别代表能源消费总量、原煤消费量、原油消费量、水电消费量,分别对它们进行回归:

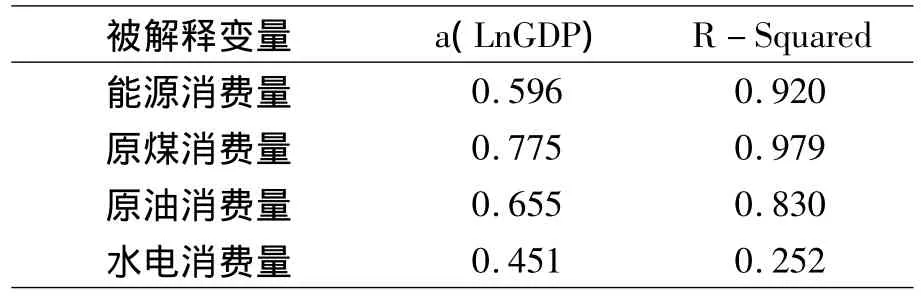

采用Eviews软件得出分析结果如表3所示。

表3 未考虑结构因素的能源消费弹性系数

其次,计算出考虑结构变动时的能源消费弹性系数。采用以下回归分析模型,再次对能源消费量、原煤消费量、原油消费量、水电消费量进行分别分析:

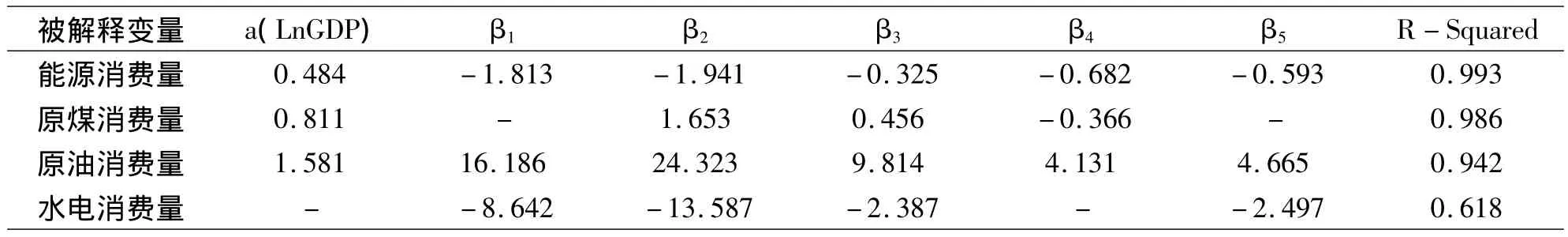

采用Eviews软件得出分析结果如表4所示。

表4 考虑结构变动因素的能源消费弹性系数

在显著性水平α=0.20的条件下,剔除一些不合理的解释变量后,综合能源消费的回归结果,可以看出:

第一,加入产业结构变动因素后,回归分析的相关度较未加入时有所改进,未考虑结构变动因素前的能源消费量、原煤消费量、原油消费量以及水电消费量对GDP的相关度分别是0.986、0.979、0.830和0.252。而考虑结构变动因素后各相关度分别是0.993、0.986、0.942和0.618。这说明产业结构变动对能源消费会产生一定的影响。

第二,加入结构因素后,水电消费量与各因素的相关度与未加变动因素之前变化较大,证明结构变动对水电消费的影响最大。

第三,总体上,原煤、原油和水电的消费需求主要受第二产业尤其是工业的影响,第二产业比重的上升一方面减少电力消费需求,另一方面则增加对原煤和原油消费需求。

第四,就不同的能源品种来说,经济规模的变动对原油消费的影响最大,其次是原煤。

三、基于迪氏指数理论的内蒙古能源消费与经济结构变动分析

(一)对数均值迪氏指数因素分解法简介

在经济系统中,很多变量都受到多个因素的影响,因此把各个因素的影响区分开来非常有意义。国外学者对因素分解法的讨论逐步形成了拉氏和迪氏因素分解法。因素分解法早期研究重点主要是针对如何消除分解余值展开,针对指数因素分解结果的余值和数据处理的零值问题,首先产生了对数均值迪氏指数因素分解II法(LMDI II),该方法通过定义一种新的函数克服了分解法的余值问题,但是该法的一个缺陷是分解形式复杂,实际应用中难以推广。之后,学者们进一步提出了对数均值迪氏指数因素分解I法(LMDl I),该法能满足分解不产生余值的要求且分解形式更为简单。为此,在本文中采用LMDI I法对能源消费量指标进行分解,分解形式如公式(1)所示:

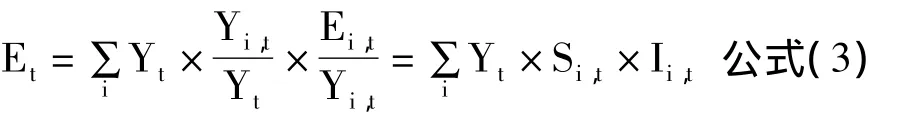

其中Ei,t代表第i个行业第t年的能源消费量;Et代表第t年工业能源消费总量;Yi,t代表第 i个行业第t年的工业生产总值;Yt代表某国家或地区工业生产总值,同时代表假定其他变量不变仅由产出变动产生的规模效应代表假定其他变量不变第i个行业第t年由于产值变动产生的结构效应;代表假定其他变量不变第 i 个行业第 t年由于技术进步产生的效率效应。对应公式(3)的各项的分解式如下:

根据LMDI法,从0年到t年的总能耗差值称为总效应△Etot。△Etot由三部分组成,由生产规模扩大或者缩小的规模效应△Eact,生产规模的改变反映了一个国家或者地区在一定时间内经济规模的大小;由经济结构调整导致能耗变化的结构效应△Estr,经济结构的调整反映一个国家或地区经济增长方式;由能耗强度改变而引起的能耗效率效应△Eint,能耗强度是指一个国家或地区在一定时间内单位产值消耗的能源量,反映了经济对能源的依赖程度,以及能源的利用效率。因此,得出公式:

(8)式称为LMDI法的加法分解式,其中△Ersd是分解余值,由于LMDI法是完全分解法,故上式中△Ersd=0,其中各个效应分解值的含义如表5。

表5 能源消费量及影响因素“正负值”含义

(二)工业能源消费量增量因素分解分析

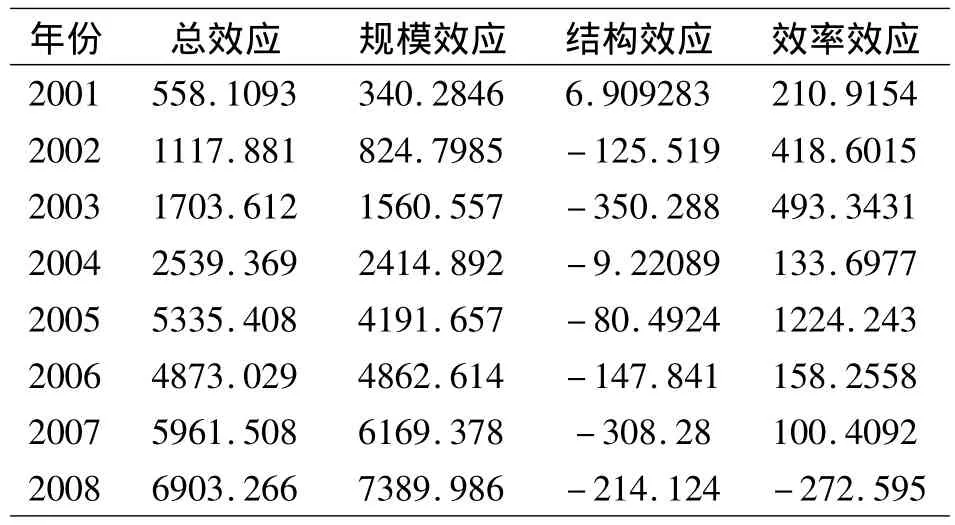

本文选择2000年为基准口径,收集了2000年到2008年的内蒙古工业分行业的终端能源消费及工业总产值数据,参照《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2002)标准,将工业划分为40个行业,各个行业数据按照2000年基准口径统一换算。另在实际数据整理过程中发现文体教育用品制造业数据不全,所以实际操作时工业划分为39个行业,数据取自《内蒙古统计年鉴2000-2009》。根据公式(3)-(8),将内蒙古能源消费量增量分解为规模效应、结构效应、效率效应,分解结果如表6。

表6 内蒙古工业能源消费量增量的因素分解结果 单位:万吨标准煤

1.规模效应的持续增长带动了工业能源消费量的快速攀升。内蒙古工业部门能源消费量各影响因素中,假定其他变量不变仅由工业总产值变动带来的工业能源消费量的增量即规模效应的分解值在分析期内均为正值,说明内蒙古工业部门能源消费的增长主要是由工业产出的增长拉动的。2000到2008年,内蒙古的工业总产值年均增长率高达30%,而工业是能源消费大户,工业规模的持续扩大是工业能源消费量快速攀升的主要影响因素。

2.结构效应总体上抑制了工业能源消费量的增长。结构效应分解值的变动可以分为两个阶段,第一阶段:结构效应分解值为负值,此阶段包括2002-2008年,此分析期内结构效应的分解值为负值,说明其对工业能源消费量的增长起到了抑制作用,特别是2007年,结构效应分解值(绝对值)高达308.28(万吨标煤),远远超过当年效率效应的分解值,是抑制当年工业能源消费量增长的主要因素,从2002年开始,结构效应的分解值均为负值,而结构效应的含义为行业产值变动带来的工业能源消费量增量的变动,说明2001年以后工业的产业结构调整对能源消费的过快增长起到了抑制作用,产业的结构调整是有效的;第二阶段:结构效应的分解值为正值,此阶段为2001年,结构效应为正值,说明其对工业能源消费量的增长起到了推动作用,这也说明了2002年之前没有实行有效的工业产业结构调整,使得2001年尚未显现出抑制能源消费快速增长的作用,但同时可以看出的是,2001年的结构效应的分解值为6.909283万吨标煤,绝对值量非常小,可见,工业的产业结构调整开始初见成效。总体看来,除了2001年结构效应在分析期内有效地抑制了工业能源消费量的快速增长。

3.效率效应持续抑制工业能源消费量的快速增长。如表6,假定其他变量不变由行业内技术进步带来的工业能源消费量增量变动的效率效应的分解值在分析期内均为正值(除2008年外),说明分析期内内蒙古工业行业能源使用效率的低下是促使其能源消费量快速攀升的因素之一。以工业能源消费强度为指标来衡量能源利用效率的话可以看出,内蒙古能源消费强度从2000年到2008年为先抑后扬的态势,因此从整个分析期内来看内蒙古能源利用效率依旧较低,从2006年到2008年能源利用效率逐年提高,能源消费强度逐年下降,2008年效率效应分解值为负值,绝对值量为272.595,大于同年结构效应绝对值量214.124,说明2008年由于技术进步带来的影响比产业结构调整带来的影响更有效地抑制了能源消费增量的增长。虽然从全国范围来看,2008年内蒙古的能源消费强度依然大于全国平均水平,但以技术进步提高能源利用效率的良好发展趋势已经初步显现。

(三)工业分行业能源消费增量因素分解分析

以2000年为基期,对2000-2008年内蒙古工业分行业的能源消费量变动进行分解分析,将其分解为规模效应、结构效应和效率效应,研究中将工业行业合并为14个大行业,分解结果如表7所示。

表7 内蒙古行业能源消费量增量分解结果 单位:万吨标准煤

图2 内蒙古工业行业能源消费量增量因素分解的结构效应与效率效应

由图2和表7可知,2000-2008年,内蒙古采掘业的结构效应和效率效应的变化分别使能源消费总量增加了577.2443562万吨标煤,降低了 -623.0045万吨标煤,效率效应对其能源消费的降低产生了重要影响,内蒙古是一个资源大省,这说明在长期的资源开采过程中内蒙古已经具备了较为先进的开采技术,通过技术进步提高了其能源利用效率。值得一提的是,纺织业是内蒙古所有工业行业中总效应为负值的行业,对能源消费量的降低起到了积极的作用和范例。

纺织业的结构效应和效率效应的变化分别使能源消费总量下降了233.0087451万吨标煤、141.36447万吨标煤,均对其能源消费的降低产生了重要的影响,纺织业是内蒙古的传统支柱产业,在发展过程中,纺织业的产业结构的调整和能源利用效率均取得了理想的效果。

石油工业能源消费中的结构效应比较明显,使能源消费下降了353.6229882万吨标煤,而石油工业的效率效应使能源消费下降了273.05192万吨标煤,说明2000-2008年间,石油工业的产业结构调整和能源利用效率均取得了效果,对能源消费的增长起到了比较有效的抑制作用。

化学工业的结构效应和效率效应的变化分别使能源消费总量下降了390.6457032万吨标煤,增加了1736.86464万吨标煤,结构效应对其能源消费的降低产生了重要影响,而化学工业的效率效应对能源消费量的增加在所有工业行业中是最大的,说明内蒙古化学工业存在着严重的技术落后、能源利用效率严重低下的问题。

有色金属的冶炼及压延工业的结构效应和效率效应的结果都不理想,分别使能源消费总量增加了554.3002764万吨标煤、1191.04601万吨标煤,可以明显看出无论是在产业结构调整方面还是能源利用效率方面,其表现都差强人意,作为内蒙古特色产业之一,有色金属的冶炼及压延工业应该重新审视自身发展方式。

电力煤气及水的生产和供应业,在分析期内发展速度相对较快,结构效应的结果促使其能源消费下降,且其效率效应的变化使能源消费总量下降达到1093.401万吨标煤,成绩表现为内蒙古所有工业行业中最佳,对其能源消费的降低产生了重要影响,能源利用效率获得了提高。

四、结论及建议

以上分析表明,从2001年至2008年,内蒙古能源消费增量总效应一直呈上升态势,规模效应增长速度不断增大,结构效应与效率效应相对平稳,并有下降趋势,可见,使内蒙古能源消耗量攀升的最主要因素是近年来内蒙古急速扩张的产业规模。总体来看,总效应自2005年后已经明显放缓了攀升的速度,说明政府相关调整政策初见成效,经济发展离不开产业规模的扩张,以适当的能源消耗换取飞速的经济增长看起来也无可厚非,但是在内蒙古工业结构中必定存在着与不合理消耗能源与长期可持续发展宗旨相背离的行业。

规模效应方面,由成产规模扩大和产能增加所引起的能源消耗增长称之为能源消耗的规模效应。内蒙古规模效应庞大,并且是逐年递增的发展趋势,其主要原因是内蒙古的工业能耗比重大,“十五”期间工业产能规模不断扩大,尤其是工业内部的高能耗产业所造成的规模效应迅速扩大所带来的结果,如采掘业、石油工业、化学工业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延工业、电力煤气及水的生产供应业。

从结构效应来看,内蒙古总体发展态势要优于全国水平,我国1996年至2005年即“九五”与“十五”期间工业内部的产业结构并没有发挥出应有的调节作用,反而助长了能源消耗的增长,另外500万元以上的投资项目,钢铁投资增长96.6%,电解铝投资增长92.9%,水泥投资增长121.9%,汽车投资增长87.2%,我国的工业投资结构也助长了工业能耗迅速增长。相比之下内蒙古各行业结构效应处于较低水平,纺织业、皮革工业、造纸工业、石油工业、化学工业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼制造业、金属制品业、电力煤气及水的生产供应业等行业的结构调整均对能源消耗的降低起到了显著的作用。

从工业能源消费的总分解效应中来看,效率效应呈现出逐年稳步递减趋势,并且在工业各行业中已经显现出有效抑制能源消耗增长的趋势,例如纺织工业、造纸工业、石油工业、化学工业、黑色金属冶炼及压延工业等。可见在这些行业中,引入先进的工艺技术及管理方式有效提高生产效率,对能源消耗的增速抑制效果明显。

针对内蒙古能源消费效应,结合各行业特点,本文建议如下:

第一,内蒙古工业行业中“羊煤土气”是四大优势行业,从本文的图表分析中可以看出“羊气”即纺织工业与电力煤气及水的生产供应业结构效应分别为-233.0087451,-81.94891799,效率效应分别为-141.36447,-1093.401,发展态势良好,应当在扩大生产规模的同时继续深入发掘结构调整与技术管理的潜力,用以抵消规模效应对能源消耗带来的负面影响。

第二,“煤土”即采掘业与有色金属冶炼及压延工业。采掘业的结构效应与效率效应分别为577.2443562,-623.0045,结构效应为正值;有色金属冶炼及压延工业的结构效应与效率效应分别为:554.3002764,1191.04601均为正值。在今后的发展中,应当注重深化调整“煤土”两大行业内部产业结构,以有效降低结构效应,继续提高采掘业的工业技术水平及管理水平加强效率效应优势,在“土”行业中,效率效应偏大,应引入先进的加工技术并同时完成产品粗加工到精加工的工业化升级。“煤土”这两个行业产品作为不可再生资源,对我国乃至世界长期可持续发展具有意义重大,因此,建议在今后可以适当降低“煤土”行业的开采及加工规模,这样做一方面有利于资源的长期利用开采,另一方面通过生产规模的降低从而有效地降低这两个行业的规模效应。

第三,淘汰产能落后、不利于长期可持续发展的行业——森林行业。内蒙古目前草场、森林覆盖面积已被过度开采、放牧破坏殆尽,保护生态平衡,停止暴力破坏型行业已经迫在眉睫。森林行业在近些年里对内蒙古经济发展的贡献相比此行业破坏环境所带来的经济损失简直微不足道,并且森林行业技术落后、产业结构不合理,对能源有不合理消耗的发展趋势,因此,建议将森林行业下马。

第四,工业产品加工向深加工升级。石油工业、化学工业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延工业、有色金属冶炼及压延工业、金属制品业、机械工业,其中石油工业产业结构合理、技术管理水平先进,数据显示是内蒙古化工产品类的标杆性行业,应当大力推广石油工业的管理经验与技术。其余的行业效率效应都为正值,这主要是因为行业产品加工主要以初级加工为主,管理效率低下造成的,为了促进产业升级及工业阶段转型,必须将这些产业与先进技术相结合,初级加工升级成深加工,以技术换效益,打破曾经卖苦力卖资源换取GDP的局面。因此,建议在下个阶段的政府主要工作目标是大力提高加工业的技术与管理水平,制订工业化转型时间表,不仅提高能源利用效率,同时令内蒙古在工业阶段迈上一个新的台阶。

[1]史丹,张金融.产业结构变动对能源消费的影响[J].经济理论与经济管理,2003,(8).

[2]陈海燕,蔡嗣经.北京市工业终端能源消费变化的分解研究[J].中国能源,2006,(12).

[3]王海建.经济结构变动与能源需求的投入产出分析[J].统计研究,1999,(6).

[4]内蒙古统计局.内蒙古统计年鉴1998年至2009年[M].北京:中国统计出版社.

[5]刘勇,汪旭辉.ARIMA模型在我国能源消费预测中的应用[J].经济经纬,2007,(5).