丹阳市副猪嗜血杆菌病的诊断与防控

2011-08-22潘中顺蒋爱萍

潘中顺 朱 威 蒋爱萍

(1丹阳市吕城兽医站,江苏省丹阳市 212351;2丹阳市畜牧兽医站,江苏省丹阳市 212300;)

副猪嗜血杆菌 (Haemophilus parasuis,HPS)是一种存在于上呼吸道的共栖菌,在特定条件下引起多发性浆膜炎、关节炎及高死亡率为特征的传染性疾病,称为副猪嗜血杆菌病[1],又称革拉泽氏病[2]。临床上多见发烧、咳嗽、呼吸困难、发绀、疼痛、被毛粗乱、进行性消瘦,部分猪出现关节肿胀、跛行和中枢神经症状。剖检病变主要为纤维素性多发性浆膜炎、间质性肺炎、心包炎、胸膜炎、腹膜炎、多发性关节炎和脑膜炎。此外,HPS还可引起败血症。病猪在未出现典型的浆膜炎时就呈现发绀、皮下水肿和肺水肿,以致死亡;在急性感染后可能留下后遗症,即母猪流产、公猪跛行[3]。

随着规模养猪的普及,饲养密度不断提高,本病的危害日益严重,成为全世界断奶前后仔猪和保育猪头号杀手。特别在有繁殖与呼吸综合征 (俗称蓝耳病,PRRS) 和圆环病毒 2型 (PCV2)感染这两种免疫抑制性疾病存在的猪场,更容易暴发本病,且该病发病快,确诊和治疗都有困难,死亡率大幅度上升,给猪业生产造成巨大损失。

1 发病情况

丹阳某猪场约有2 000头猪,母猪约40头,仔猪约1 000头,断奶保育猪约600多头,在2011年3月到4月间,在保育舍内的部分仔猪突然皮肤发红,咳嗽,打喷嚏,体温升高,持续高热。数天后,保育舍内的其他猪只相继感染出现类似症状,大约有90多头猪只发病,发病率15%。首先感染的猪只食欲不振,精神沉郁,消瘦,跛行,并且有猪只相继死亡,死亡率10%。

2 临床症状

根据对本猪场发病猪的观察,副猪嗜血杆菌病的临床症状取决于炎性损伤的部位,在本猪场的猪群,发病很快,接触病原几天后就发病。临床症状包括发热 (40~41℃),食欲不振,厌食,咳嗽、呼吸困难、消瘦、跛行和被毛粗乱等主要临床症状[4]。据观察该病发病以2~8周龄仔猪居多,发病初期体温升高可达41.5℃~42℃,呈持续高热,发病较快,喜卧,不愿走动,皮肤发红,随后表现被毛粗乱,精神沉郁,耳朵、腹部皮下呈现出紫色点状出血,腿关节肿胀,运动失调,消瘦。在病程前期仔猪表现出咳嗽,喷嚏,到中期呼吸似乎平稳、没有明显症状,但猪在稍微运动后就表现出喘气、咳嗽、呼吸困难等,后期体温往往出现下降,体温35℃~36℃,明显表现出呼吸急促,1~2天后死亡[5]。

3 病理解剖

取本猪场已死亡患猪剖检,可见全身淋巴结明显水肿,尤其是腹股沟淋巴结最为明显,其周围充满黄色液体,似“胶冻”样,肺门淋巴结有充血,发黑[6]。猪肺脏表面和心脏表面布满一层灰白色或黄色的纤维蛋白绒毛,肺脏瘀血、水肿,严重者整个腹腔粘连,心包积液,胸腔积液,呈淡黄色,较透明,略带红色。肝脏、脾脏、肠道等各脏器也布满黄色的纤维蛋白,腹腔积液,呈黄色透明状或灰白色浑浊状;关节肿胀,关节液增多、浑浊;脑有大量积液,有瘀血。

4 诊断

4.1 分离培养

采集到的肺脏病料在无菌条件下用接种环直接划线接种于TSA平板上,在37℃培养24小时。分离到2株可疑菌株,分别命名为CZ1株、CZ2株。在麦康凯培养基和普通琼脂培养基上不生长;巧克力培养基和V因子血平板上长成白色半透明细小露珠状菌落,边缘整齐、光滑、圆形隆起,菌落直径约0.5~1.0 mm,具反光特性;普通血平板上长成细小针尖状半透明菌落,均不溶血[7]。

4.2 细菌镜检

挑取疑似菌落涂片,革兰氏染色后观察细菌形态,2菌株镜下形态相似,均为革兰氏阴性细长至丝状的菌体,无芽孢。

4.3 卫星实验

将TSA平板上纯化的菌落接种到普通血平板上,然后在上面接种金黄色葡萄球菌,37℃培养18~24小时。金黄色葡萄球菌可产生V因子,需V因子的副猪嗜血杆菌可在其周围生长呈 “卫星现象”。结果见在金黄色葡萄球菌线两侧有针尖大小、圆形、边缘整齐的菌落生长;而在未接种金黄色葡萄球菌的部分则未见菌落生成。

4.4 生化试验

将纯化好的液体培养物接种生化管中,同时加入适量NAD,观察培养结果。37℃培养24小时后观察生化试验结果,结果见表1。

4.5 PCR扩增

PCR引物参考仇微红等[7]的报道合 成 : HPSF: 5’ -GTGATGAGGAAGGGTGGTGT-3’ , HPSR: 5’ -GGCT TCGTCACCCTCTGT-3’ 扩增目的片段长度为850 bp。

在 25μL反应体系中 PCR Mix 12.5 μL, HPSF (25 pmol/L) 0.5 μL,HPSR(25 pmol/L)0.5μL, 模板 2μL,ddH2O 9.5μL,混匀后瞬时离心。

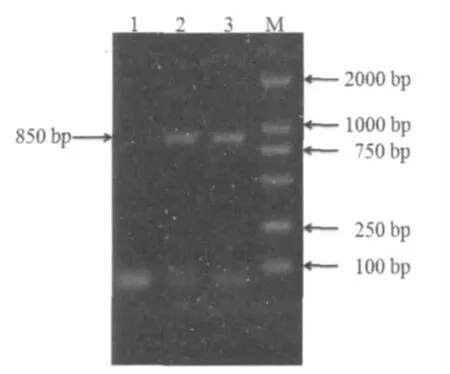

PCR程序:94℃预变性 3分钟;94℃变性 1分钟,50℃退火 1分钟,72℃延伸1分钟,运行 30个循环;72℃延伸 10分钟。PCR结束后,取5μL PCR产物于1%的琼脂糖凝胶中进行电泳分析,紫外投射仪中观察结果。结果均可获得一条大小为850 bp的特异性片段,与预期产物大小相符,结果见图1。

图1 PCR检测电泳图

5 综合防控

5.1 治疗

仔猪或育肥猪可选用整群药物拌料和个别患病注射给药相结合的方法进行治疗,哺乳仔猪可采用仔猪和母猪同时治疗的方法。治疗可选用氟本尼考、头孢菌素、喹诺酮类、氨苄青霉素、磺胺类等药物。

发病初期可选用口服拌料:复方新诺明拌料,剂量为1 g/kg饲料,连用7天;选用氟本尼考拌料,剂量为0.1 g/kg饲料,连用5天;泰乐菌素,2~6周龄仔猪40 mg/kg·bw拌料,连用5天。

注射给药可选用抗菌素结合解热类药物进行治疗。抗菌药可选用氟本尼考,l0 mg/kg·bw的剂量肌肉注射,每天1次,连用 5~7天;头孢噻呋,5 mg/kg·bw的剂量进行肌肉注射,连用5天;克林霉素,按使用说明计算用量,进行肌肉注射。解热类药物可选用安乃近结合地塞米松肌肉注射,每天2次, 连用5~7天[8]。

?

5.2 预防

副猪嗜血杆菌病的流行与发病严重程度日益增加,尤其是大型养猪场,应重视对其的防控。由于本病治疗效果不好,要遵循 “养重于防,防重于治”的原则,以预防为主,采取综合防控措施。

5.2.1 免疫预防

接种疫苗是预防副猪嗜血杆菌感染的最为有效的方法之一。市场上有若干种商品菌苗出售,有的菌苗中含有一些特定血清型的菌株,有的含未分型的菌株。自家菌苗也可被用来防制副猪嗜血杆菌感染,这些菌苗是由临床发病猪分离的,尽管上述菌苗都可在某些猪群内降低发病率和死亡率,自家菌苗的结果一般来说比较稳定。在进行副猪嗜血杆菌免疫接种时,还有一个需要考虑的重要因素,即免疫接种实施时间的选择。已证明,在母猪分娩前2周对其进行免疫接种,可保护仔猪到保育阶段。对仔猪进行免疫接种可以取得更好的效果。仔猪进入保育舍时应该对其进行免疫接种,2周后再加强免疫一次[9]。

5.2.2 药物预防

以阶段性投药预防为主的群体防制方案:母猪产前7天或产后7天每吨饲料中连续添加支原净100 g+阿莫西林250 g;仔猪断乳前或断乳后7天于每吨饲料中连续添加头孢噻呋钠150 g+TMP 150 g;个体治疗方案:一般应在发病初期尽早用药,并适当加大用量,以保证药物及时渗透到脑脊髓液及关节中,可选用阿莫西林、氨苄西林等,每隔6~8小时用药一次,有条件的最好先做药敏试验,以选择敏感药物[10]。

5.2.3 饲养管理

饲养管理的改善可降低副猪嗜血杆菌病的发病率。早期断奶不能完全控制该病,因为7日龄以前有的仔猪已经被感染了。最关键的措施是减少应激反应的发生,如避免拥挤,减少产房和保育舍的贼风,加强保温通风,确保饲料没有霉菌毒素的污染,引进种猪时应隔离,在进入种群前进行免疫或投药消灭体内的致病菌和寄生虫[11]。

6 讨论

副猪嗜血杆菌是一种革兰氏阴性,有多种不同的形态从单个的球杆菌到细长的甚至丝状的菌体,这种细菌在环境中普遍存在,甚至在健康的猪群当中也能发现。本病有15个血清型,其中4、5、13最为常见,不同血清型的菌株,毒力差异很大。在我国当前流行的血清型主要为4、5、12、13型。

患副猪嗜血杆菌病的猪和带菌猪是主要传染源,主要传播途径是呼吸道。与病猪接触后,病菌通过鼻汁等分泌物接触传播,也可经飞沫直接传播,易引起群发,有时呈地方性流行[12]。

副猪嗜血杆菌对营养要求较高,而且在外界的死亡速度也很快[13],生长时需要血液中存在生长因子,人工培养时必须供给含有V因子 (NAD或NADP)的新鲜血液才能生长。HPS可突破鼻黏膜的屏障, 引起全身性的感染[14],包括仔猪浆液性、纤维蛋白性、化脓性、多发性浆膜炎、多发性关节炎、脑膜炎、支气管肺炎和败血症。本病只感染猪,一般多发生于断奶前后的仔猪及保育猪,感染高峰期通常见于4~6周龄[15]。但以断奶后仔猪和保育阶段猪较易发病,尤以5~8周龄猪最易感(因HPS的母源抗体大约在仔猪4~6周龄时降低,保育猪很容易发病[16];有的断奶后1周就开始发病)。

利用PCR方法诊断副猪嗜血杆菌快速、简便、准确。通过对临床采集病料的检测进一步证明了该种方法的实用性,对我们诊断和防制副猪嗜血杆菌病具有重要的意义。

[1]赵冉,陈琼,蔡振鸿.副猪嗜血杆菌病的研究进展.福建畜牧兽医,2008(3):20-23.

[2]吕惠序,杨九强.副猪嗜血杆菌病的诊断与综合防制.养猪,2008(5):49-52.

[3]周海龙,邓艳萍,周启明.副猪嗜血杆菌病的防治.畜牧兽医科技信息,2007(5):50.

[4]陈溥言.兽医传染病学,第五版.北京:中国农业出版社:264-265.

[5]李春生.副猪嗜血杆菌病的防治.黑龙江畜牧兽医,2008(11):119-120.

[6]邱少红,俞志涛,李富金.中小猪场副猪嗜血杆菌病的控制策略.北方牧业,2008(2):17.

[7]仇微红,张盼锋,郭世宁.副猪嗜血杆菌分离鉴定及中药药敏试验.动物医学进展,2009(2):53-55.

[8]魏广.副猪嗜血杆菌病的诊治.兽医门诊,2005(8):43.

[9]沈永恕,唐光武.副猪嗜血杆菌病的诊断及综合防治.上海畜牧兽医通讯,2007(2):69.

[10]王永,李文,刘淑路.副猪嗜血杆菌病的控制措施.猪业科学,2007(2):70-71.

[11]匡宝晓.副猪嗜血杆菌病.养猪,2004(3):33-34.

[12]董明奇,王牟平,于向前,等.副猪嗜血杆菌病的研究概况.畜牧兽医科技信息,2008(10):13-14.

[13]Morozumi T,Hiramune,Kobayashi.Experimental infections of mice and guinea pigs with Haemophius parasuis.Natl Inst Anim Health,1982,22(1):23-31.

[14]Oliveira S,Galina L,Pijoan C.Development of a PCR test to diagnose Haemophilus parasuis infect ions.JVet Diagn Invest,2001,13(6):495-501.

[15] RubiesX,KielsteinP,CostaL,et al.Prevalence of Haemophilus parasuis serovars isolated in Spain from 1993 to 1997.VetMcrobiol,1999,66(3):245-248.

[16]Alex Olvera,Joaquim Segale′s,Virginia Arago′n.Update on the diagnosis of Haemophilus parasuis infection in pigs and novel genotyping methods.The Veterinary Journal,2007(174):522-529.