比例·韵律·形体 —— 比萨奇迹广场建筑群与洗礼堂的构成分析

2011-07-30毛里齐奥麦瑞吉韩林飞谭竹

毛里齐奥·麦瑞吉,韩林飞,谭竹

1.不同的解读

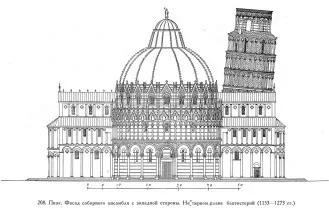

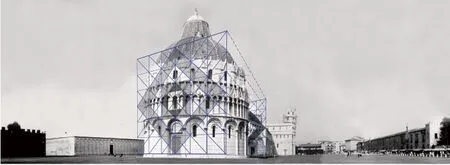

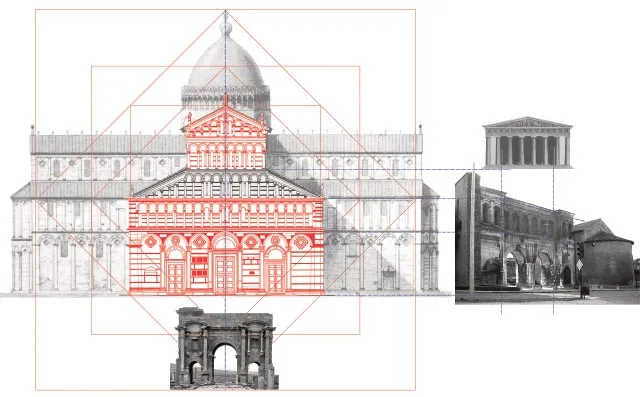

比萨主教堂综合体(这里指主教堂建筑和斜塔)与洗礼堂(图1),作为一组巧夺天工的历史遗迹,备受许多现代和当代建筑师的关注(图2、3)。一直以来,很多原因使得人们的关注点离开了具体的问题,而总是停留于解释性的欣赏和说明,以及对综合体建筑令人瞩目的构成法则的阐述上。在此,作为立论的基础,本文首先简要回顾一下这些表现和评论奇迹广场建筑构成的图片与文章,之后再进一步对综合体建筑以及主教堂与洗礼堂的立面进行图示比例分析,并最终得出结论性评述。文章以此为例阐述了一种精确的图示分析法,期望有益于今后一系列相关问题的研究。

1.1.卡尔·弗里德里希·辛克尔(Karl Friedrich Schinkel)/勒·柯布西耶——细部的统一与整体的韵律

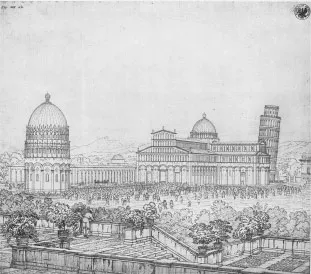

1809年,在柏林的皇家骑士学院(Königliche Ritterakademie),卡尔·弗里德里希·辛克尔设计了一个独特的舞台装置,该装置由6个巨大的背面打光的幕布构成,配以室内音乐,观众可以坐于其中边欣赏边自我陶醉[1]。在此,他有规律地变换意大利式的自然景观、建筑物以及室内场景,为我们提供了一个观察比萨奇迹广场建筑群的奇特视角。像描绘其他类似的表现作品一样[2],辛克尔立足于一个精心选择的视点,逐渐深入到那些经过着重描摹的细小构件,而最终得到了一种基于对细节的深度刻画和对综合体巨大形体的清晰线描之间的构图平衡(图4)。其实,如果真正立足于比萨的这个透视视点,除非对景物进行一定的变形,否则我们是不能看到同样的景观的。辛克尔拉大了洗礼堂和主教堂之间的距离,留出了更多的水平纵深空间给公墓的侧墙,定义了一个水平的构图基线;同时,他夸大了塔的高度,并以此来定义了一个竖直的构图基线。他用这种方法强调了场景中央、洗礼堂和主教堂立面的双重重要性。

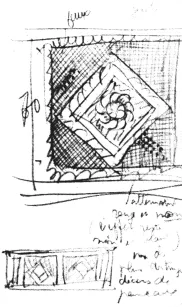

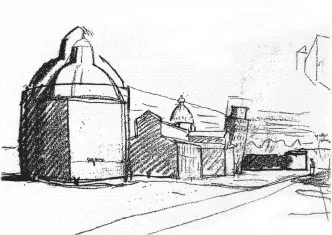

我们并不晓得勒·柯布西耶是否知道这幅图画,但是,他绘于1934年的著名的比萨抽象草图做了相仿的分析。图中强调了公墓水平线条和斜塔垂直线条的横纵构图,同时也拉大了主教堂和洗礼堂之间的距离(图5)。

对柯布西耶来说,主教堂综合体的构成是组合形体构图原则最好的例证,因此,他在草图的底部写道:“细部的统一,整体的韵律,劳吉尔神父(Abate Laugier)[3]阐述于路易十四时代”。在比萨广场综合体草图的上部,柯布西耶绘上了他为莫斯科苏维埃宫(il Palazzo dei Soviet)所作方案的外形轮廓。在这个方案里,他以相同的手法展示了体块之间的序列关系,而稍有不同的是,他只是颠倒了体块组合的左右顺序(我们可以看到他在草图的上部写了“苏维埃宫. 相仿的体块组合”)。[4]

1.2.勒·柯布西耶/路易斯·康——光下的形体组合

勒·柯布西耶在《模数》(Modulor,1949)一书中记述另一个综合体建筑项目时又一次不经意间提到了比萨的奇迹广场。这个项目是位于曼哈顿西河岸的联合国总部大厦(图6):“……聚合在一起的庞大结构体系可以被认为是‘一’而当作一个整体:整体组合的韵律(每个建筑体量都产生强大的节奏),整齐划一,每一个又是一个细部的集合。它不仅仅是“光下的形体组合”,同时也拥有系统的内部组织,就像一个成熟水果的果肉。所有这些构成都体现了一种和谐规律:层次。这让我想起以前另外两组建筑给我的震撼:1931年的苏维埃宫方案(图7),以及1934年6月4日巴黎到罗马的火车经过比萨奇迹广场时,我透过车窗望向公墓方向所看到的形体……”[5]。

1 比萨洗礼堂东北侧照片

2 勒·柯布西耶,比萨洗礼堂东北侧透视草图(图两侧带有主教堂和公墓墙面),1911

3 勒·柯布西耶,比萨主教堂墙面方形装饰细部草图,1911(2、3图片来源:W.Boesiger, O.Stonorov(ED). Le Corbusier Complete Works.)

4 卡尔·弗里德里希·辛克尔,比萨主教堂及洗礼堂透视,1809(图片来源:W.Boesiger, O.Stonorov(ED). Le Corbusier Complete Works.)

5 勒·柯布西耶,莫斯科苏维埃宫的设计草图与奇迹广场建筑群的对比,1934(图片来源:《模数》,1949)

6 勒·柯布西耶,联合国总部大厦方案草图,

7 勒·柯布西耶,苏维埃宫方案,1931

8 路易斯·康,比萨奇迹广场建筑群草图,1951(6-8图片来源:W.Boesiger, O.Stonorov(ED). Le Corbusier Complete Works.)

9 安德烈·布宁,比萨奇迹广场建筑群的西立面(图片来源:A. V.Bunin, M.G.Kruglova. Arkhitekturnaja komposicija gorodov. Mosca,1940.)

10 E.古伊多尼,比萨奇迹广场建筑群(包括洗礼堂、主教堂、塔)构成比例分析图(图片来源:E. Guidoni. Arte e Urbanistica in Toscana. 1000-1315. Bulzoni. Roma,1970:41-67)

辛克尔与柯布西耶的相仿之处在于采用不同的绘画方式来区分不同的层次,而路易斯·康在1951年的草图[6]中表现出来的与柯布西耶的共同点在于,都使用了非常清晰简洁的形体来体现柯布西耶所言的“光下的形体组合”。而在康的草图中,他立足于相同的透视角度,却摒弃了所有的细部表现,他用简单的几何体线描来突显建筑物在透视序列上的强烈韵律(其中洗礼堂的造型被以不同的尺度强调了两次),就像建筑群整体被放置在强光下,而仅用阴影来区分不同立面的交接(图8)。康没有一幅建筑作品是依照比萨奇迹广场建筑群的原型来设计的,但是我们猜想,也许他在达卡国际会议中心设计中采用纯粹几何形体的造型手法是从奇迹广场得到的启发。

1.3.安德烈·布宁(Andrej Bunin)——整体的协调

安德烈·布宁,1930-1950年代苏联权威的城市理论家与评论家,在他的《城市建筑构成》(Lacomposizione architettonica della città)[7]一书中认为,比萨奇迹广场建筑群具有独一无二的非凡价值。

他的这部著作被当作教科书以及实例丰富的设计手册,用于指导当代那些坐在办公室里的建筑师如何从零开始设计一座崭新的城市。比萨的例子位于书中关于广场构成的章节[8],用来说明由于体量摆放不当而使建筑组合失去应有的和谐时,如何利用建筑构成本身的可能性使其重新协调;以及如何在建筑上策略性地使用装饰,实现整体与各个部分之间视觉上的统一。[9]

“毫无疑问,奇迹广场给人的印象是独特而强烈的。但事实上,建筑群的整体体量组合并不完美,整个组合的外轮廓也缺乏涵义的表达。比起圣马可广场,比萨奇迹广场的这种不足愈发明显。因为一般来说,广场上的建筑群应该清楚地体现出水平与竖直构图间的对比。

然而,在比萨建筑群中,主教堂的比例不够个性化:位于教堂中央上方的穹顶不够大,使得十字穿廊的屋顶在这里很难聚合;同时,主教堂的耳房与主体的连接十分机械。在整个建筑序列的侧立面上,尽管洗礼堂毫无疑问地占据了主导地位,但它的穹顶看起来仿佛是胀了气的球一般。……可接下来要怎样解释整体的协调呢?奇迹广场的协调可以归因于很多方面。……广场上的建筑排布遵循了一个清晰的序列。主教堂和洗礼堂位于同一条轴线上,洗礼堂的直径与主教堂正立面的宽度正好相等,……主教堂与洗礼堂之间的距离(从洗礼堂的出口到主教堂入口处)使得人们站在主教堂门口处时刚好能看到完整的洗礼堂外轮廓。……同样,走出洗礼堂,也可以清晰而完整地看到主教堂的正立面,它被一系列突出于墙外的柱和拱装点着,在立面上形成了层层廊道,与洗礼堂的活泼的外立面相映成趣……”[10](图9)。

1.4.恩里克·古伊多尼(Enrico Guidoni)——音乐般的韵律

在恩里克·古伊多尼的《托斯卡纳的艺术与城市设计1000-1315》一书中,他广泛例举并深入讲解了具有比萨传统风格的建筑文化,并进一步分析了其中相关的设计方法学。[11]

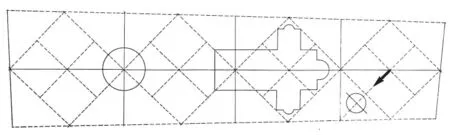

在关于建筑群各种深入的分析图中,最吸引我们的是本文引用的这一幅(图10)。它以相同比例结构的正方形为基本元素,以它们的对角线为主轴进行序列上的元素重复,同时,正方形(方角菱形)序列的比例与位置设定又完全参照了洗礼堂、主教堂和斜塔的位置,以及建筑群和围墙间形成的广场的尺度。

古伊多尼就是用这样的方法对托斯卡纳地区中世纪城市的广场空间进行分析的。如图所示,他用正方形来定位同样建有历史建筑(包括教堂和市政厅)的广场。而正方形的控制范围则取决于分析区域内各个建筑的外立面,以及所处城市区域周边的建筑,或者一些其他的界限。

这张图与其他用来分析空间尺度的图片一样,是一种对空间构成系统演化结果的抽象反映。对于这种我们不太熟悉的新体系,我们可以用其他相通的艺术规律来领会,比如音乐。“声音是一种对于自然真实现象的理解,为了能使用一种规律将其演绎出来,我们不得不提到圭多·阿雷佐(Guido d'Arezzo)的音乐理论。他提出以6个连续的音节为一组,并使其按照顺序递进,这就是我们习惯上所说的六音节(ut,re,mi,fa,sol,la,此为拉丁语音符发音)……藉此,音阶的升降得以用清晰的谱表表示,……对音乐接下来的发展大有裨益。音节的产生自然而然地在视觉与听觉之间建立了一种联系,音乐因此逐渐发展成为一个纯粹的创作领域,并得以用语言来演绎。它既可以表达单音和组合音共同形成的和谐曲调,也可以表现与古典理性的曲风大相径庭的现代节奏。

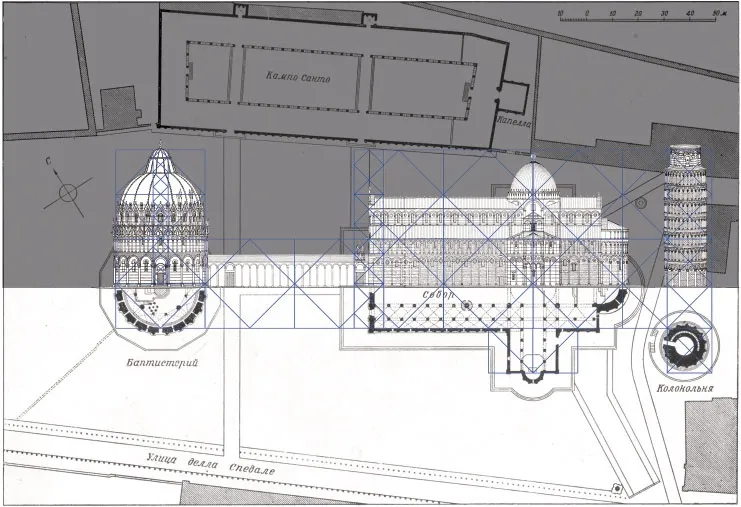

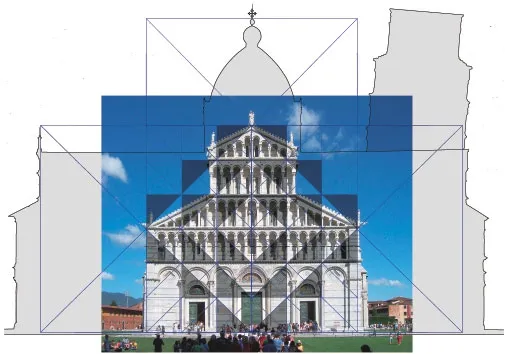

11 比萨奇迹广场建筑群比例分析示意图,图中所示正方形系统基于主教堂的正立面宽度。(分析的底图、上图的拼合照片和下图立面与平面的组合图片均来自:A. V. Bunin, M.G.Kruglova. Arkhitekturnaja komposicija gorodov. Mosca, 1940.)

对于建筑来说, 20世纪人们同样理性地渴求一种易于感知的形式,能用简约的元素来表达建筑中所蕴含的内在情感。这种探索(起始于对形式符号的探讨)一开始仅仅体现在对立面构成的辅助上,用来规范各种特色建筑构件的尺度。但在接下来的逐步发展中,它不可避免地影响到了整个建筑作品的整体构成。从纯粹的结构角度看,这种符号性的抽象体现了一种关系,它既然可以将音乐中暗含的几何学抽象成音乐语汇,同理,也就可以从单一材料建造的建筑中高度抽象出各种建筑体块”[12]。

2.构成原则

前文中我们对不同建筑师倡导的构成原则进行了总结,在接下来的论述中我们将应用这些理论重新对比萨奇迹广场建筑综合体,特别是洗礼堂进行分析。此处,我们研究的兴趣并不在于理论上的重新评述,因为那需要非常精确有效的论据[13];而是立足于建筑当前的面貌(这种面貌指其在经历了各种思想变革、重建、修复后如今所呈现的样子),本着对比例、韵律、形体之间联系最具实用性的解读,探讨外立面设计中极赋逻辑性和具有超高辨识度的构成原则。

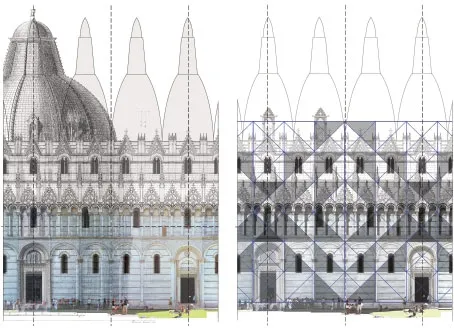

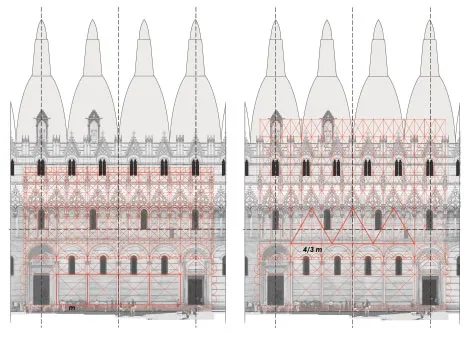

12 比萨主教堂正立面比例分析图。图中大格的边长为立面宽度,小格的宽度为大格的1/6。这个基于6/6、4/6、2/6的格子序列,向我们清晰地展示了5处建筑元素的比例,入口门洞组合宽4/6,大殿的中心拱廊宽2/6,中心拱廊两旁的4个侧廊各宽1/6,中央门洞的延伸部分各宽1/6。教堂穿廊的总长度相当于正立面大格子宽度的两倍,同时,穹顶的总高度为正立面大格子高度的3/2。各立面分析图中央的水平虚线表示了建筑内部的二层回廊(Matroneo)的位置,在两建筑中的回廊与地面距离相同的高度。

13 比萨洗礼堂立面比例分析图。采用了与图12相同的分析手法,分析了洗礼堂西侧和北侧两入口之间1/4周长的弯曲立面。6段与入口宽度相等的划分,显示出了立面上3个层次中的一些重要的内含。比起琢磨3个层次上的各种装饰(山形板和拱、柱子和窗框等),这样的分析图更有帮助。

14 主教堂立面上,罗马风格的入口与希腊神庙式的柱廊的示意

2.1.综合体建筑——模数(图11)

首先,在这组建筑中最能说明问题的基础模数是相互联系、相互协调的教堂正立面宽度和洗礼堂的直径长度(这里我们将其设为基本度量尺度M)[14]。

图11中,我们以M作为基本尺度,以证明不同建筑之间的重要联系。

广场上所有建筑物高度之间关系是:公墓为1/3M,主教堂、洗礼堂和塔为3/2M。平面尺度之间的关系是:洗礼堂和主教堂的主立面宽度为1M,主教堂的十字穿廊长度为2M,主教堂半圆形的后殿和塔的宽度分别为1/2M。建筑综合体与其在广场上的位置之间的联系是:在主教堂正立面处,洗礼堂一侧与主教堂一侧的分析网格相互重合,重合范围为1/3M(这里我们可以对应看图11中下面一张图上主教堂正立面处表现连续2/6M的立面分析)。这既是洗礼堂与主教堂平面位置的中心线,也是洗礼堂内“洗礼池”和主教堂内“圣坛”位置的中心线[15]。与此同时,我们还可以看到,塔的平面布置在前两者的格子系统之外[16]。

这里,我们以前文简述中布宁的观点作为基础,并进一步深入。建筑立面上强烈的装饰图案(盲拱、挑檐、山墙、壁柱、竖窗、圆窗以及菱形纹饰)均被放置于重要的层面,用来强调1/3M和1/6M高处的水平划分——当然,高度比例的设定同样考虑了洗礼堂和主教堂主门的尺寸(这里我们设其为m)[17]。

在康的草图中,建筑立面上不论细部还是大面积的图案全部被模糊成了实体的元素(表达洗礼堂的元素为:圆柱、球体和圆锥;表达主教堂的元素为:矩形、不规则棱锥、圆柱、圆锥以及椭圆形的主穹顶;表达塔的元素为:圆柱)。这样的表达既显示了建筑各组成元素间相互联系、相互统一的制约关系,也让我们更好地理解了柯布西耶的书中用比萨奇迹广场举例所探讨的问题,可以使建筑整体表达既有韵律又舒适和谐的系统——模数。

2.2.各元素的协调——主教堂与洗礼堂之间(图12、13)

正如布宁所指出的,主教堂和洗礼堂的正立面相对,从对方的大门向另一方望去,都刚好在一幅完美的框景中。然而,它们之间的对话又被建筑立面上的水平划分和各种弧拱强烈地影响着,这些随着洗礼堂立面的弯曲透视渐渐消失的装饰构件,不遗余力地吸引着人们的眼球。

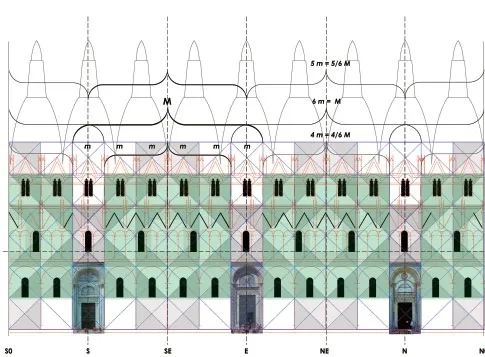

15 比萨洗礼堂立面乐谱式韵律分析图。此图为洗礼堂弧形立面的展开图,从中我们可以看到各种比例之间的协调与关联。洗礼堂的外立面由4个连续的模数M构成,每个M又被进一步划分成6个m,而模数的相接处正是建筑的入口位置,同时,此位置又在整个三层上都有洞口而形成了在竖直方向上的连续性。深入观察以m为基础的模数,不同层次上4/6和2/6的组合产生了相同的节奏。这种比例性的节奏在第一层与第三层的窗洞上表现为:各洞口与建筑外周长的20段划分对应且居中;在第二层的窗洞上表现为:各洞口与屋顶穹窿的12段划分对应且居中。

16 比萨洗礼堂“条纹法”(Quatratum)与“三角形法”(Triangulum)比例网格分析图。此图表现了迪奥提萨维(1152)的立面(从底层到二层回廊)与尼古拉·皮萨诺(1278之后)的立面(从二层的山形板到穹顶顶端)的叠加模式。左侧“条纹法”的图示中,分析网格表示了原本迪奥提萨维式的设计,他在第一层的20个圆拱上设计了两层外回廊。右侧“三角形法”的图示则表示了三角形针织式的网格系统,系统的建造基于二层回廊的60个拱券,以每3个拱券为一组,组织上层结构。

在图12和图13中,我们将通过模数图示的方法来比较两者之间立面体系上的不同。这里,我们将前面基于广场所设定的M在水平和垂直方向均分成6份,形成次一级的基本模数m。这样,使得两边立面分析的基本模数都是正立面主大门模数的延展,模数系统保持一致。

此处,我们对主教堂层级式的正立面和洗礼堂圆锥形外表面的1/4进行模数简图分析,从中找出它们之间的联系。

两边的正立面都主要分为3个部分:基层(两者均为2m);中层,主教堂正立面一侧为双层外拱廊(2m),洗礼堂一侧为单层拱廊加山形板(略多于2m);上层,主教堂一侧继续是双层外拱廊,且外形呈三角状,最高点为2m,同时,洗礼堂一侧先是一层无帽壁柱(高为m),之后,壁柱一直延伸至上层山形板,总高约3/2m,而洗礼堂的拱顶也始于此处。现在,我们重新回到洗礼堂立面的弯曲透视的话题上,我们可以发现,3个层次高度尺寸的减少,非常符合由于洗礼堂圆锥形所形成的透视上的高空灭点,这样,虽然仍是垂直的墙壁,但却在感觉上形成了球形的弯曲。

两个立面虽然表现手法不同,但却有着相和的韵律,这使得它们在立面上的不同位置依然可以有相似的对话[18]。就如我们所看到的,主教堂一侧的多层外廊仿佛一幢多层建筑剖面上所显示的楼面,而洗礼堂一侧则是外廊加以同样韵律排列的山形板与之对应。以这种特色的构成组合作为装饰部分收尾的手法,可见于整个综合体建筑中,当然,相似手法在这两个典型立面的其他部分也可以发现。

特别是在主教堂的立面上,我们可以重新认识到:教堂的入口是一段有3个门洞的外廊(这是典型的罗马风格的入口),而在第三层,立面却结束于一个上有山形墙,下有柱廊的类似于希腊神庙的形式(图14)。

在洗礼堂一侧,建筑立面可以看作是两个部分相互渗透而成。建筑的下半部分仿佛结束于二层环廊的山形板处,环廊内部建筑的上半部分悄然升起,特别是位于山形板和小尖塔处的一个截面非常窄的圆环明确地托起了建筑的上半部分——由半球和圆锥所构成的屋顶部分。[19]

2.3.表面装饰的抽象——洗礼堂的韵律和比例(图15、16)

如果仔细观察洗礼堂立面上那些有韵律的装饰,我们会找到更多的证明。这些从建筑物表面的连续材料里跳出来的极赋韵律的抽象划分,完全符合古伊多尼的符号可读性理论[20]。在图15中,我们截取了洗礼堂圆柱形外立面从西南到西北逆时针方向3/4周长的部分作为分析,其中包括3个门洞。我们设定的模数M随圆形外立面弯曲成4段圆弧形成洗礼堂的外圆周长,而门洞的部分刚好是这4段圆弧的首尾相接处。

立面上的装饰是由赋于节奏韵律的元素组组成的。尽管在不同的层面上,元素组都包含不同的内容,但是在竖直的方向上,它们又组成了一个有机的体系,使各种孔洞完美地融合在建筑的外立面中。建筑的外表面周长被等分成了20段[21],同时,建筑内部支撑屋顶半球和圆锥拱券的二层回廊体系被等分成了12段,建筑内外不同段数的分隔序列都可以通过立面装饰的元素群组反映出来。

顺着立面上清晰的层级,我们可以发现,装饰元素的疏密程度也随之有不同的变化:在第一层,20段分割对应20个孔洞(16个单拱窗洞和4个门洞),分割由20个盲拱表示(它们之间是半露出墙面的柱子);在第二层上,60段分割由60个拱券表示(之间是柱子),每隔4个拱券有一个孔洞,共12个(单拱窗洞),同时,拱券层上装饰有30个山形板(每1个对应2个拱券,形成了外环廊层上的一个小层次),它们之间夹着30个小尖塔;在第3层上,20段分割对应20个孔洞(双尖券窗洞),它们之间的墙面上架着20个小尖塔,塔之间是20个山形板;在屋顶层,12条肋将拱顶划分为12个弧段,一半覆着铅板,一半覆着瓦。

图15中,我们在图上方用大括号来强调一个模数组,每个大括号括住的是长度M,而其下的进一步划分就是长度m(M=6m),这种图示的建立为我们进一步(按层次递进)解读各种模数单元提供了可能。在水平和竖直的模数叠加后,我们可以发现,位于东南、西南、西北、东北方的半柱(这些半柱位于1/8方位的轴线上)刚好在M网格两根对角线的交点上,由此也可以很容易确定南、北、西、东(东向在图上没有表示出来)4个正方位之间对称的构成关系。图中,我们可以看出,位于正方位上的小格m既是一个大格M的开始也是结束,同时,我们也可以清晰地看到3个层级间孔洞整体综合重复变化的规律。这其中唯一的特例是位于二层的山形板,对于这点将在下一节中介绍。

17 比萨洗礼堂“大几何体块”比例分析图(基于R.格拉西(R.Grassi)的简图),使用了一系列旋转的正方形图示,显示了圆锥、外形圆柱、穹顶内的环廊、半球穹顶几个主要形体之间比例规整的组合。

18 整个形体(实体)的综合以及洗礼堂建筑的比例分析图,综合了图17的大几何体块比例分析以及图15的立面韵律分析,展现了建筑形体分析的全貌。

与按规则重复的立面元素组相比,最重要的是各组的尺寸与不同的重复段数20(基层的划分)、60(外环廊的划分)、30(山形板数)、12(屋顶的段数)相乘之后有统一的长度(建筑表面周长)。4m(两个门洞之间的距离),形成的4×4的正方形,在1-3层上刚好包含了一个4-2-4的窗序列,同时也界定了其范围内第二层的山形板正好是一个6块板的对称序列。此外,4+2/2m(一共5m)又是建筑圆柱体表面的1/4周长。而关于6m的长度,我们已经在图13中介绍过了。

位于第二层的山形板,与整体的配合稍显复杂。首先,在各个入口处上方的山形板的排列不对称;其次,在南侧与东侧、北侧与西侧门廊之间的立面段上,山形板组合形成的外轮廓为一系列正立的三角形;而在西侧与北侧、东侧与南侧门廊之间的立面段上,山形板组合形成的外轮廓为一系列倒置的三角形。这一圈,与第三层上,由小尖塔、山形板和双尖券窗组成的装饰序列像王冠一样套在起始于第二层柱廊的内层立面上。通过图16 ,我们可以更清晰地理解迪奥提萨维(Deotisalvi)设计的立面(从建筑基础到外环柱廊)与尼古拉·皮萨诺(Nicola Pisano)及其助手设计的立面(从柱廊的山形板到屋顶穹隆)之间的衔接方式:第一层基于以m为基础的模数分格,采用了“条纹法”(Quatratum,古罗马的一种建造技术,墙面呈灰白相间的水平条纹)的建造;同时,第二层基于以4/3m为基础的模数分格,采用了“三角形法”(Triangulum,以三角形为基本比例单元的建造方法)的建造。在上下两个立面系统交接时,立面元素按照模数做适当的大小调配,加强了立面在竖直方向上引人注目的动态弧形效果。

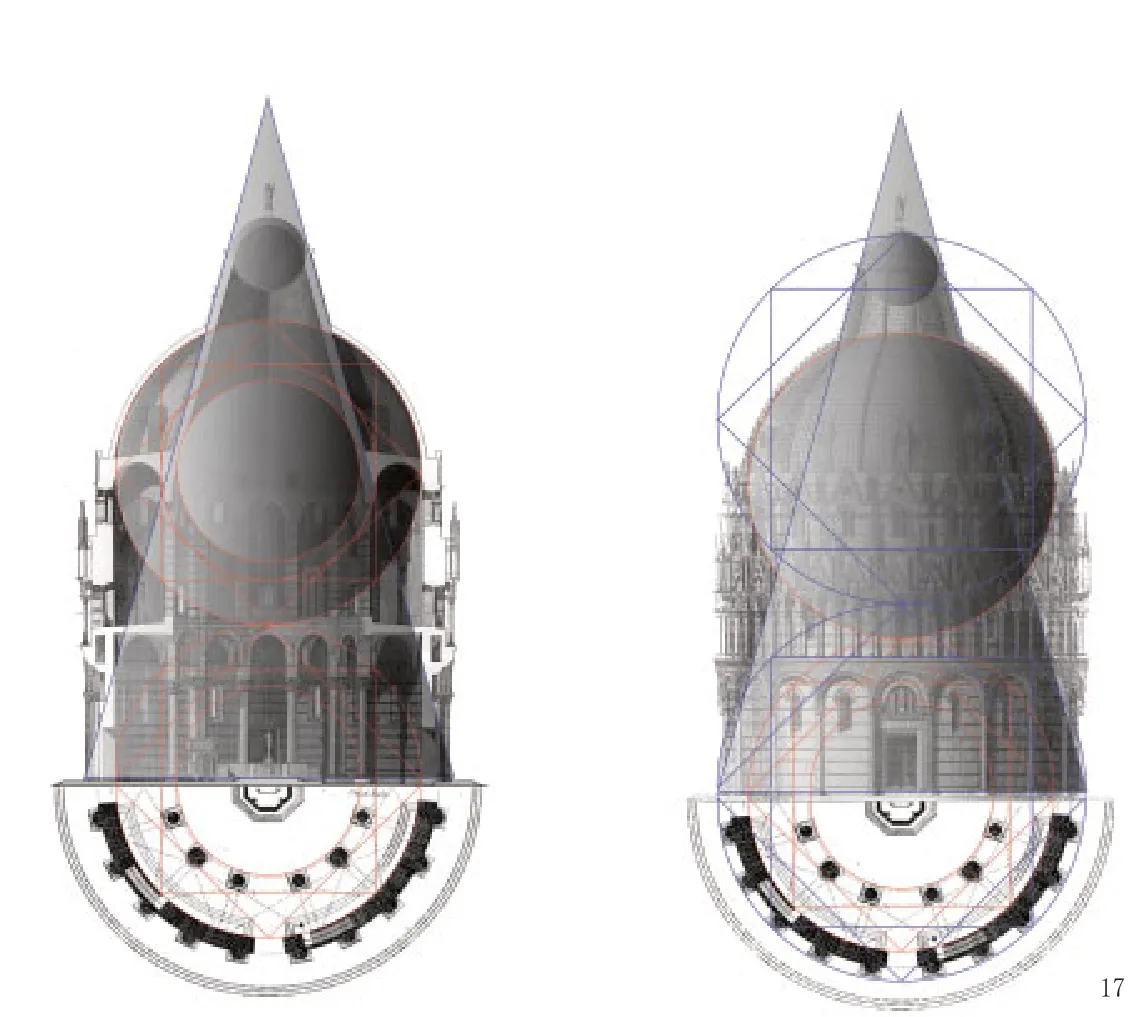

2.4.材料的连续性——洗礼堂的整个形体(图17)

前文中,我们尝试从建筑连续性很强的立面材料里分离出立面的图示构成进行分析。我们发现,洗礼堂的建筑立面就像一个精准的数学模型一般,具有如此强烈的可读性。在接下来的这一节中,我们将回归对建筑形体的探讨,就像前文介绍过的路易斯·康那好似将建筑放置在强光下进行抽象了的建筑画作一般,我们将再一次整体审视它几何体块的构成特性。

图17表示了构成洗礼堂形体的3个几何体量之间的直径关系。这3个几何体是:圆锥体,它在最终形体中只是存在于屋顶的一小部分;圆柱体,它的直径等同于建筑的外墙面直径;还有建筑内墙面所包含的球体。

谈到组成建筑的两个圆柱体(一个是由建筑的外墙界定的外形,一个是由内部的拱券围廊界定的中庭空间)之间的关系时,我们可以用一组内接的方形图案作为分析。除了一些既属于内部比例系统又属于外部比例系统(基于模数m的系统)的洞口以外——门洞和二层上内部的回廊系统所对应的12个窗洞,两系统间似乎是相互独立的。

分析图中,红、蓝两色的图示表明了一定厚度的建筑外墙内外两侧直径系统之间的几何比例关系,同时也清晰地显示出建筑形体的简约性和可识别性。建筑第一段形体为圆柱形建筑主体,它结束于穹窿屋顶上的小三角亭处,它的直径等于建筑外墙面直径;第二段形体为半球状的穹窿屋顶,它被外部的圆柱形包含在内,其穹窿的顶点高度为建筑内墙面直径的3/2;第三段形体为穹窿屋顶上面带有小穹窿收尾的小圆锥体,它的顶点高度近似等于建筑外墙面直径的3/2。

2.5.综合分析(图18)

图18综合了以上一系列分析的结果。这种类似解剖式的分析,旨在通过对建筑各部分之间的组织关系使用图示和韵律构成简图,彻底剖析了建筑的“神经”系统构成。这样的分析方法就像建筑构造图一样,既充分展示了建筑的结构组织,同时也显示出了建筑的特色形式。

最终综合起来的分析图,使比萨洗礼堂看起来仿佛一幢现代建筑,这是因为对建筑的图形比例关系使用了透明叠加分析法剖析的结果。对此,我们可以通过凯布斯(G. Kepes)对透明叠加分析法概念的定义来进一步理解:“如果我们看一幅由两张或更多张数的图重叠起来的图画,它们中的每一张都是整体重要的一部分,我们将面对一种空间维度上的矛盾。为了解决这个问题,我们应该事先假设存在一个新的视觉质量体系。这些图片都对透明叠加分析法的整体图画产生作用,它们可以相互渗透而不发生相互的视觉破坏。透明叠加分析法的图画因此暗含了比单独看来更多的含义,也就是说,它蕴含着更为深远的空间秩序。这一方法显示了不同空间条件之间的同步感。在此,空间不仅是一种回归,而是在一系列连续的运动中起伏变换。其中的每一幅图都处在一个模糊的位置,因为我们看到的它们仿佛忽而离我们很近,忽而又很远。”[22]□

注释:

[1] 这些特别的装置可见于Helmut Börsch-Supan出版的《卡尔·弗里德里希·辛克尔的舞台设计》(Karl Friedrich Schinkel Bühnenentwürfe/Stage designs),评论(Kommentar/Commentary),Ernst & Sohn,Berlin, 1990。1809年此装置上的图画,按照原来的顺序被复制后载于《卡尔·弗里德里希·辛克尔,1781-1841》(Karl Friedrich Shinkel, 1781-1841)的John Zukovsky卷。建筑的戏剧艺术(The drama of architecture). Ernst Wasmuth Verlag. Tubingen/Berlin: The Art Institute of Chicago,1994.

[2] 同类手法表现的场景还有:米兰主教堂的室内空间;罗马以圣彼得大教堂为背景的圣天使堡和圣天使桥;立足于陶尔米纳的古希腊剧场远眺埃特纳火山;罗马市政府的大台阶以及S. Maria in Aracoeli教堂;罗马圣彼得大教堂室内空间。

[3] 马尔康托万·劳吉尔(Marc-Antoine Laugier,1713-1769),新古典主义建筑理论家,著作《建筑论文集》(Essai sur l'architecture),Paris 1753。意文版译著:V. Ugo编辑,同著者,《建筑论文集》(Saggio sull’Architettura),Aesthetica,Palermo 1987.

[4] 勒·柯布西耶与皮尔·简内(P. Jeanneret). 1927-1934作品集(Complete works 1927-1934).Girsberger. Zürich,1954:123-137.

[5] 勒·柯布西耶. 模数(Le Modulor). Paris, 1955(意文版译著见:Le Corbusier. Il Modulor. Mazzotta.Milano,1974:163-164).

[6] 路易斯·康对比萨奇迹广场建筑群的评注见其论作《建筑的空间秩序》(Space Order and Architecture,1957)(意文版译著见:M. Bonaiti. Architetturaè. Louis I. Kahn, gli scritti. Electa. Milano,2002:72-77)

[7] 安德烈·布宁(A. V. Bunin),M.G. 科鲁格洛娃(M. G. Kruglova). 城市建筑构成(Arkhitekturnaja komposicija gorodov). Mosca,1940.

[8] 书中提供的例子还有:威尼斯的圣马可广场,巴黎的路易十五广场,以及圣彼得堡市中心的链状的广场序列。作者采用了一种标准单元的分析方法对它们进行了比较,以此强调了它们相同的比例并选择了最能说明问题的图片。

[9] 作者在这里使用了俄文词条整体(Ansambl, 这个词条专门用来形容组合的整体),因为这个词条在俄文中专门用于暗指苏联城市中建筑构成方面的特殊实践。

[10] 安德烈·布宁(A. V. Bunin),M.G. 科鲁格洛娃(M. G. Kruglova). 城市建筑构成(Arkhitekturnaja komposicija gorodov). Mosca,1940:153-158.

[11] 古伊多尼(E. Guidoni). 托斯卡纳的艺术与城市设计1000-1315(Arte e Urbanistica in Toscana.1000-1315). Bulzoni. Roma,1970. 相关的章节为:建筑的逻辑;比萨的奇迹;方角菱形分析法;视觉与结构;韵律与比例;轴线和隐喻。

[12] lbid:25-26.

[13]详细测绘资料请参见: P.圣保雷西(P.Sanpaolesi). 比萨主教堂 —— 一份历史建筑保护研究室的勘测资料(Il Duomo di Pisa. Rilievo a cura dell’Istituto di Restauro dei Monumenti). 佛罗伦萨大学建筑学院. Nistri-Lischi. Pisa, 1970。该资料未出版,现存档于佛罗伦萨大学建筑学院和比萨文化遗产保护研究所。

[14] 事实上,主教堂的正立面宽度为35m,而洗礼堂的外直径为36.5m,两者之间有1.5m的差距,相当于半个柱子的宽度。由于这1.5m的差距相对比较小,在此我们暂且将其忽略。

[15] 有关于洗礼池形制的宗教象征意义参见:R·克劳特默(R. Krautheimer). 中世纪宗教建筑的图示表达(Introduzione a un'iconografia dell'architettura sacra medievale),1942;R·克劳特默(R. Krautheimer). 基督教早期及中世纪的宗教建筑与文艺复兴及巴洛克时期的宗教建筑(Architettura sacra paleocristiana e medievale e altri saggi sul Rinascimento e Barocco).Bollati Boringhieri. Torino,1993:98-150.

[16] 对于塔的这种偏离,古伊多尼认为奇迹广场上的建筑序列遵循了白羊座星体的分布序列。详见: E·古伊多尼(E. Guidoni). 比萨的奇迹(I miracoli di Pisa):49-67.

[17] 当然,此处也有一个尺寸上微小的不同:洗礼堂东侧的主门高5.95m,而对面主教堂的中央正门高5.50m。高度之间误差相对于大尺度来讲相当微小,我们暂且将其忽略。

[18] 根据罗奥·弗勒里(Rohault Le Fleury)对迪奥提萨维(Diotisalvi,1152 e ss.)为奇迹广场建筑做的原有方案的改造方案,洗礼堂的立面本应该呼应主教堂正立面在基层上方设置两层拱券外廊,之后其上的屋顶是一个高度很小的圆锥形屋面,罩在室内二层环形拱廊的上部。洗礼堂立面的改变起因于尼古拉·皮萨诺(Nicola Pisano,1278 e ss.)的介入,他与乔万尼·皮萨诺(Giovanni Pisano)和阿诺尔福·迪坎比奥(Arnolfo di Cambio)一起在二层和三层的立面元素上加入了山形板和小尖塔,并将穹顶改成了半球形。有关主教堂和洗礼堂的历史与建筑师的资料可参见:P.圣保雷西(P. Sanpaolesi). 比萨主教堂与罗马风建筑的起源(Il Duomo di Pisa e l'architettura romanica delle origini). Nistri-Lischi. Pisa, 1975; M.L.泰斯特·克里斯提亚尼(M. L. Testi Cristiani). 建筑师、雕刻家尼古拉·皮萨诺——关于比萨洗礼堂从起源到讲坛(Nicola Pisano architetto scultore. Dalle origini al Pulpito del Battistero di Pisa). Pacini.Pisa,1987;A. 凯勒卡(A. Caleca). 灵巧的手——记比萨洗礼堂(La dotta mano. Il Battistero di Pisa).Bergamo,1991;P. 皮埃罗蒂(P. Pierotti),L. 伯纳斯(L. Benassi). 比萨黄金时代的建筑师——迪奥提萨维(Deotisalvi. L'architetto pisano del secolo d’oro).Pacini. Pisa, 2001; M. L.泰斯特·克里斯提亚尼(M.L. Testi Cristiani). 东方与西方之间的比萨中世纪艺术(Arte Medievale a Pisa tra Oriente e Occidente).CNR. Roma,2005.

[19] 在R.阿哈姆(R. Arheim)的著作《建筑形式的变化美》(The Dynamics of Architectural form,1977)(翻译自意文:R. Arheim . La dinamica della forma architettinica. Feltrinelli. Milano,1985:51-56)中,关于洗礼堂立面的透视效果,于《土地的渗透》(Penetrazione nel terreno)一章,有深入的分析。

[20] 关于研究建筑的这种方法见:M. 金兹伯格(M.Ginzburg). 韵律与建筑(Ritm v arkhitekture).Moskva,1922(意文版:M. Ginzburg. Il ritmo in architettura);M. 金兹伯格. 构成主义建筑论文集(Saggi sull'architettura del costruttivismo).Feltrinelli. Milano,1977.

[21] 对外部周长做这个数量的等分,其每段的长度与m非常相近,而且建筑总体的直径的尺寸也与对面主教堂的正立面宽度非常近似。并且,20根柱子本身还有更深层的象征意义,它体现了对耶路撒冷同样有着20根柱子的复活教堂的铭记与效仿。这方面的有关材料请参见:R.克劳默特(R. Krautheimer). 影像学入门(Introduzione a un’iconografia).

[22] 引自:G.凯布斯(G. Kepes). 视觉语言(Language of Vision),1944(翻译自意文:F.罗西·卡拉. Il linguaggio della visione. Dedalo. Bari,1971):81.