刘知几《史通》的文病范围论

2011-07-24饶龙隼

饶龙隼

自有语言文字的运用,就有文病之发生流行。上有老庄的语言本体论,因语言文字有碍于体道,而视文病为难破的蔽障。后有东汉王充《论衡》,出于嫉虚妄的批判意趣,亦对文病诸状多有指摘。由此可知,文病的话题由来尚矣,只是迄非专门之讨论。而从现存文献看,最早谈论文病者,当推曹植《与杨德祖书》,其谓“世人著述不能无病”,堪称空谷足音,凿破混沌。嗣后刘勰《文心雕龙·指瑕》是为自古以来第一篇文病专论。至若此前陆机《文赋》论文病“五或”,稍后钟嵘《诗品》之“掎摭利病”①《文赋》从“或托言于短韵”至“固既雅而不艳”五节,论列五种文病,此概称之为论文病“五或”;又参见钟嵘《诗品序》云:“网罗古今,词文殆集,轻欲辨彰清浊,掎摭利病,凡百二十人。”,则为前波后澜,已成涓涓不断。于时永明文学讲求的声病论,更晚中唐流行的二十八种病②日人遍照金刚《文镜秘府论》西卷有“文二十八种病”。遍照金刚于唐德宗贞元二十年(804),随第十七次遣唐使入唐,宪宗元和元年(806)返回日本,带回文学作品集和诗学著作。其“文二十八种病”就是依据这些文献整理出来的。因此,可将“文二十八种病”视为中唐的文病论资料。,均为古代文病论之荦荦大端。这些资料共同构筑了文病论的库藏,使文病论成为中国文学的重要命题。而就在这座丰富的库府里,埋藏着另一块厚重的碑石,这便是刘知几的《史通》。

《史通》是一部史学理论批评专著,成书于唐中宗景龙四年(710)。是书分内、外篇,内篇十卷三十九篇,外篇十卷十三篇。其中内篇《体统》、《纰缪》、《弛张》文缺,实存文三十六篇。从《纰缪》题名来看,这应该是一篇文病专论。《纰缪》的缺失,对研讨《史通》文病论来说,固然很遗憾,但不至于无助;因为其内容极丰富,几乎篇篇皆有论述,而且论涉广泛,识度深透。更重要的是,《史通》论文病是自觉的。它继承了王充《论衡》的批判精神,勇于评骘指摘历代史文的利病得失。③刘知几说:“昔王充设论,有《问孔》之篇。虽《论语》群言多见指摘,而《春秋》杂义曾未发明。是用广彼旧疑,増其新觉。”(《史通》卷之一四外篇《惑经第四》)此欲继承王充嫉虚妄精神,具有自觉的批判意识。所谓“多讥往哲,喜述前非”(《史通》卷之一○内篇《自序第三十六》),非意气之言,乃理智之说。通观刘知几《史通》,其文病论大都包括了:文病的范围、文病的类别、文病之救治、文病的成因等等,乃至文病之哲思。兹拟就文病的范围,先作一研讨之尝试。

文病论的范围由对象决定,而文病论的对象就是文病。文病自古以来就有,它的范围无边弗界,因而文病论的范围是无限的。这是就一般的情形而言。但在具体的论著中,受种种因素的制约,文病论的范围又可界说。具体到刘知几《史通》,缘于古今通变、体制规定、史家认知以及文史边界,文病论范围可论列为如下各节。

一 时序:古代与近代

刘知几《史通》论文病,有明显的崇古抑今倾向。在他看来,古人著史,颇得体要,多可尊尚;而近人著史,每乖史体,多可指摘。如云:“至班固《汉书》,则全同《太史》;自太初已后,又杂引刘氏《新序》、《说苑》、《七略》之辞。此皆当代雅言,事无邪僻,故能取信一时,擅名千载。但中古作者,其流日烦。虽国有册书,杀青不暇,而百家诸子,私存撰录。寸有所长,实广闻见。其失之者,则有苟出异端,虚益新事。至如禹生启石,伊产空桑,海客乘槎以登汉,姮娥窃药以犇月。如斯踳驳,不可殚论。”(《史通》卷之五内篇《采择第十五》)此将班固诸家与中古作者对照而论,对前者曲为赞许,对后者横加贬抑,表露出是古非今、近不如古的意向。正是出于这种精神意度,其断史文之病多出近代。故云:“近代文章,实同儿戏。有天子而称讳者,若姬满、刘庄之类是也;有匹夫而不名者,若步兵、彭泽之类是也。……意好奇而辄为,文逐韵而便作,用舍之道,其例无恒。近代为史,通多此失。上才犹且若是,而况中庸者乎!”(《史通》卷之四内篇《称谓第十四》)

推《史通》之例,其所谓“近代”,大约指魏晋以来。这个时间范围,也还另有称谓。例如:

1.中叶:“爰逮中叶,文籍大备,必剪截今文,模拟古法,事非改辙,理涉守株,故元舒所撰《汉魏》等篇,不行于代也。若乃帝王无纪,公卿缺传,则年月失序,爵里难详,斯并昔之所忽,而今之所要。”(《史通》卷之一内篇《六家第一·尚书家》)

2.近世:“近世有著《隋书》者,乃广包众作,勒成二志,骋其繁富,百倍前修。非唯循覆车而重轨,亦复加阔眉以半额者矣。”(《史通》卷之三内篇《书志第八·艺文志》)

3.近者:“且史之记载,难以周悉。近者宋氏,年唯五纪,地止江淮,书满百篇,号为繁富。作者犹广之以《拾遗》,加之以《语录》。”(《史通》卷之三内篇《书志第八·五行志》)

4.晚叶:“逮乎晚叶,谱学尤烦。……凡为国史者,宜各撰氏族志,列于百官之下。盖自都邑已降,氏族而往,实为志者所宜先。而诸史竟无其录,如休文宋籍广以《符瑞》,伯起魏篇加之《释老》,徒以不急为务,曾何足云。”(《史通》卷之三内篇《书志第八·杂志》)

5.近古:“爰及近古,其言多伪。至于碑颂所勒,茅土定名,虚引他邦,冒为己邑。若乃称袁则饰之陈郡,言杜则加之京邑,姓卯金者咸曰彭城氏,禾女者皆云巨鹿。此乃寻流俗之常谈,忘著书之旧体矣。”(《史通》卷之五内篇《因习下第十九》)

6.近史:“近史所刊,有异于是。至如不才之子,群小之徒,或阴情丑行,或素飡尸禄,其恶不足以曝扬,其罪不足以惩诫,莫不搜其鄙事,聚而为录,不其秽乎?……斯乃誉所不该,理无足咎。至若愚智毕载,妍媸靡择,此则燕石妄珍,齐竽混吹者矣。”(《史通》卷之八内篇《人物第三十》)

综观以上这些论例,“近代”文病有:虚益、蹖驳;好奇、逐韵;剪截、模拟;广包、繁富;广加、不急;伪言、忘体;毕载、靡择,等等。此诸多近史病状,皆参照古史而言。如云:“夫远古之书,与近古之史,非唯繁约不类,故亦向背皆殊。何者?近古之史也,言唯详备,事罕甄择。使夫学者睹一邦之政,则善恶相参;观一主之才,而贤愚殆半。至于远古则不然。夫其所录也,略举纲维,务存褒讳,寻其终始,隐没者多。”(《史通》卷之一三外篇《疑古第三》)故知《史通》论文病,有很明晰的时序界限,即以古史为参照来诊断近史之病。

不过,《史通》所断文病,并非专属“近代”。若古史有劣文,自在指摘之中;而近史有优长,亦在褒扬之列。论古史之劣,例如外篇之《疑古第三》,指陈古史载事言词简约、推者难详、缺漏无补、莫究其源,而论列“疑事”十条;又如内篇之《六家第一》,指斥《史记》为体之失、撰录之烦、芜累尤深、劳而无功,而警示“深诫”所宜。评近史之优,如云:“当宣景开基之始,曹马构纷之际,或列营渭曲,见屈武侯;或发仗云台,取伤成济。陈寿、王隐,咸杜口而无言;干宝、虞预,各栖毫而靡述。至习凿齿,乃申以死葛走生达之说,抽戈犯跸之言。历代厚诬,一朝始雪。考斯人之书事,盖近古之遗直者欤。次有宋孝王《风俗传》、王劭《齐志》,其叙述当时,亦务在审实。按于时河朔王公,箕裘未陨;邺城将相,薪构仍存。而二子书其所讳,曾无惮色,刚亦不吐,其斯之谓欤。”(《史通》卷之七内篇《直言第二十四》)此即表彰习凿齿等近代史家的遗直、审实之风范。故知,《史通》论史文之病,非一概斥责“近代”;只因“近代”史文多病,而更受刘知几关注罢了。

二 体制:缺陷与违体

史文之体,各有规制。其体制之凝定,出自历史生成,而非人工造作。而史体一经确立,便有特定体性;但亦非一成不改,而会适时变化。这样,一方面,史体的质性将要因承不坠;而另一方面,史体之施用又有某些变数。这变数具体表现为,或者乖违史体规制,或者暴露史体缺陷。

关于体制缺陷,刘知几以《春秋》等为例,论列其短长而计较其得失:

夫《春秋》者,系日月而为次,列时岁以相续,中国外夷,同年共世,莫不备载,其事形于目前,理尽一言,语无重出。此其所以为长也。至于贤士贞女,高才隽德,事当冲要者必盱衡而备言,迹在沉冥者不枉道而详说,如绛县之老、杞梁之妻,或以酬晋卿而获记,或以对齐君而见录,其有贤如柳惠、仁若颜回,终不得彰其名氏,显其言行。故论其细也,则纤芥无遗;语其粗也,则邱山是弃。此其所以为短也。《史记》者,纪以包举大端,传以委曲细事,表以谱列年爵,志以总括遗漏,逮于天文、地理、国典、朝章,显隐必该,洪纤靡失。此其所以为长也。若乃同为一事,分在数篇,断续相离,前后屡出,于《高纪》则云“语在《项传》”,于《项传》则云“事具《高纪》”。又编次同类,不求年月,后生而擢居首秩,先辈而抑归末章,遂使汉之贾谊将楚屈原同列,鲁之曹沬与燕荆轲并编。此其所以为短也。考兹胜负,互有得失。(《史通》卷之一内篇《二体第二》)

此论两书纤芥无遗、邱山是弃,断续相离、先后颠倒之短,是为史体之缺陷,非人为造成,不属文病范围。

与此不同,乖违史体,是人为造成的,应属文病范围。如“马迁始错综成篇,区分类聚;班固踵武,仍加祖述于其间,则有统体不一,名目相违,朱紫以之混淆,冠屦于焉颠倒”;又“先黄老而后六经,后外戚而先夷狄,老子与韩非并列,贾诩将荀彧同编,孙弘传赞宜居宣武纪末,宗庙迭毁枉入玄成传终,如斯舛谬,不可胜纪”(《史通》卷之四内篇《编次第十三》)。统体不一、名目相违、编排舛谬等等,都是《史记》、《汉书》乖违史体的表现。这不属史体缺陷,而是施用者失当。类似的症状还有:

君懋《隋书》,虽欲祖述商周,宪章虞夏;观其体制,乃似孔氏《家语》、临川《世说》,可谓画虎不成反类犬也。(《史通》卷之一内篇《六家第一·尚书家》)

时移世异,体式不同,其所书之事也,皆言罕褒讳、事无黜陟,故马迁所谓整齐故事耳。(《史通》卷之一内篇《六家第一·春秋家》)

寻《史记》疆宇辽阔,年月遐长,而分以纪、传,散以书、表,每论家国一政,而胡越相悬,叙君臣一时,而参商是隔。此为其体之失者也。(《史通》卷之一内篇《六家第一·史记家》)

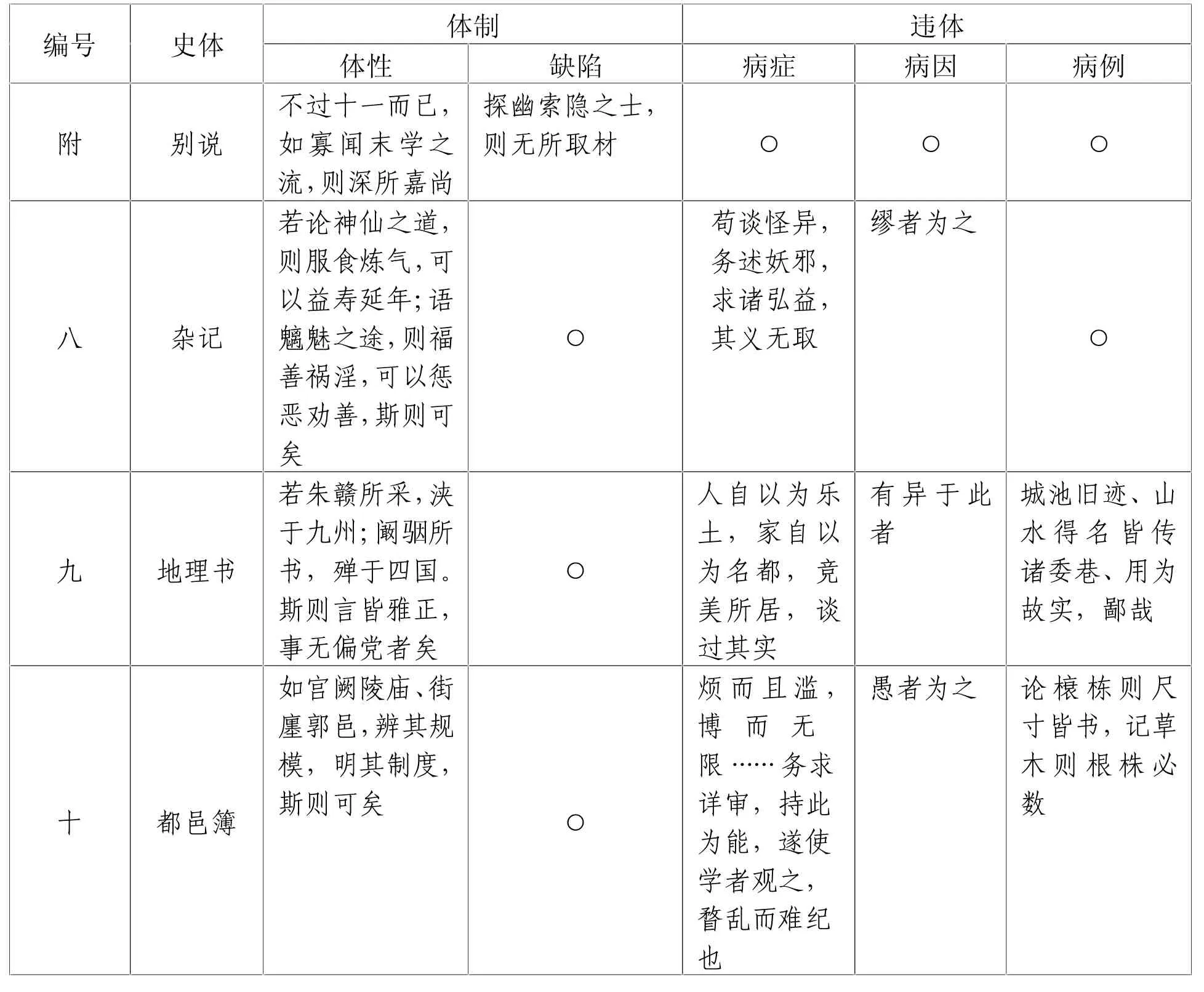

如上所述,乖违史体之为文病,体制缺陷之非文病,其关节点在于人为,而不在于史体本身。对于这个关节点,刘知几颇为了然。故而他论列近古以来史体流别,得与正史参行的偏记小说十目,并分析其体制缺陷与违体病状(《史通》卷之一○内篇《杂述第三十四》)。兹列表分析如下④:

① 《杂述第三十四》开篇总列“偏记小说自成一家而能与正史参行”者十目,而下文分论时,于“别传”、“杂记”之间增列“别说”一目。兹表照录十目之数,而将“别说”附于“别传”、“杂记”之间。表中标“○”栏,是为缺略之项目。以下同此,不再注明。

体制 违体编号 史体 体性 缺陷 病症 病因 病例附 别说不过十一而已,如寡闻末学之流,则深所嘉尚探幽索隐之士,则无所取材 ○ ○ ○八 杂记九 地理书若论神仙之道,则服食炼气,可以益寿延年;语魑魅之途,则福善祸淫,可以惩恶劝善,斯则可矣若朱赣所采,浃于九州;阚骃所书,殚于四国。斯则言皆雅正,事无偏党者矣○○苟谈怪异,务述妖邪,求诸弘益,其义无取人自以为乐土,家自以为名都,竞美所居,谈过其实缪者为之有异于此者○城池旧迹、山水得名皆传诸委巷、用为故实,鄙哉十 都邑簿如宫阙陵庙、街廛郭邑,辨其规模,明其制度,斯则可矣 ○烦而且滥,博而无限…… 务求详审,持此为能,遂使学者观之,瞀乱而难纪也愚者为之 论榱栋则尺寸皆书,记草木则根株必数

三 认知:以正与作故

既然违体之病出自人为,便会关涉史体认知问题。关于史体之认知,刘知几不仅极为重视,而且多有论说。推其史体认知,若一言以蔽之,即为以正从时。

其文曰:

是则文之将史,其流一焉,固可以方驾南、董,俱称良直者矣。爰洎中叶,文体大变。树理者,多以诡妄为本;饰辞者,务以淫丽为宗。譬以女工之有绮縠,音乐之有郑卫。盖语曰:“不作无益害有益。”至如史氏所书,固当以正为主。是以虞帝思理、夏后失邦,《尚书》载其元首、禽荒之歌;郑庄至孝、晋献不明,《春秋》录其大隧、狐裘之什。其理谠而切,其文简而要,足以惩恶劝善、观风察俗者矣。(《史通》卷之五内篇《载文第十六》)

此所谓“以正为主”,包含树理和饰辞两项。前项要求谠切,因以克除诡妄;后项力求简要,因以克除淫丽。以此来衡文,则史文利病,可一一指实:

若乃历选众作,求其秽累,王沉、鱼豢,是其甚焉;裴子野、何之元,抑其次也;陈寿、干宝,颇从简约,犹时载浮讹,未尽机要。惟王劭撰《齐》、《隋》二史,其所取也,文皆诣实,理多可信,至于悠悠饰词,皆不之取。此实得去邪从正之理、捐华摭实之义也。(《史通》卷之五内篇《载文第十六》)

去邪从正、捐华摭实,是为“以正”之轨则。

这落实到著史实践上,又可引申出两层思理:从史体自身规定性着眼,要求史家体认并遵从之,此即所谓以正;从史体能适时应变着眼,要求史家顺时而因用之,此即所谓从时。以正是史文之根髓,从时是史文之权变。著史若不以正,则会荒亡流荡;反之若不从时,则会陆沉僵执。

关于前者,刘知几论曰:“夫历观自古,称谓不同,缘情而作,本无定准。……凡此诸名,皆出于当代史臣编录,无复弛张。盖取叶随时,不藉稽古。及后来作者,颇慕斯流,亦时采新名,列成篇题。若王晋之十士寒隽,沈宋之二凶索虏,即其事也。”(《史通》卷之四内篇《称谓第十四》)取叶随时,不藉稽古,如此著史,难免病累。

关于后者,刘知几亦云:“大扺史名,多以书记纪略为主,后生祖述,各从所好,沿革相因,循环递习。盖区域有限,莫逾于此焉。至孙盛有《魏氏春秋》,孔衍有《隋尚书》陈寿、王劭曰《志》,何之元、刘璠曰《典》。此又好奇厌俗,习旧捐新,虽得稽古之宜,未得从时之义。”(《史通》卷之四内篇《题目第十一》)虽云稽古,未得从时,如此著史,终属病累。

更有甚者,若史家既不以正也不从时,则又陷入自我作故之魔障。自我,则不愿因俗;不因俗,便不得从时。作故,则不甘师古;不师古,便不能以正。如此著史,焉能无病。其效尤者,如“魏收,远不师古,近非因俗,自我作故,无所宪章。其撰《魏书》也,乃以平阳王为出帝,司马氏为僣晋,桓刘已下通曰岛夷。夫以谄齐则轻抑关右,党魏则深诬江外,爱憎出于方寸,与夺由其笔端,语必不经,名惟骇物”(《史通》卷之四内篇《称谓第十四》)。

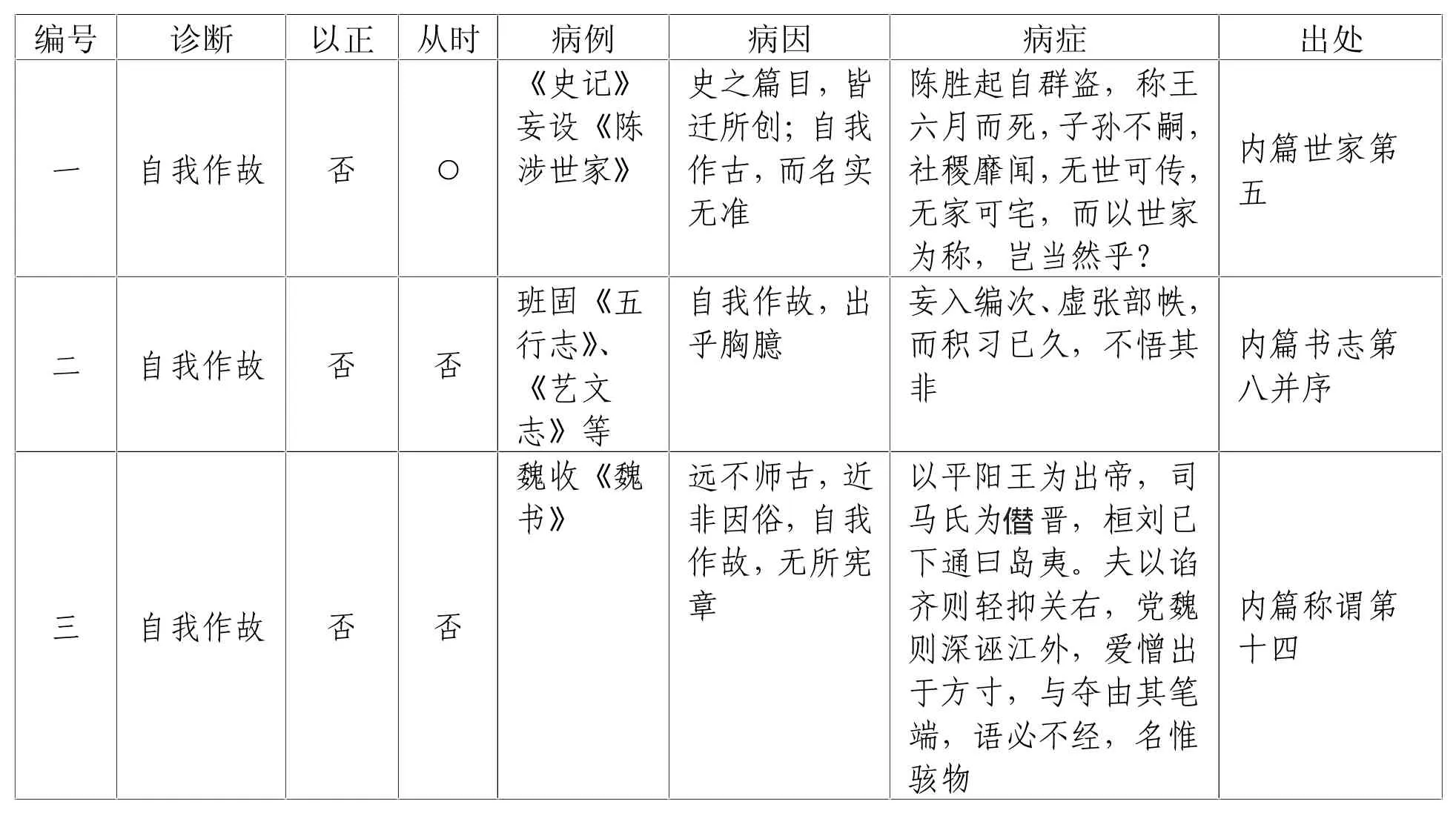

如此说来,考镜以正从时与否,便可诊断史文利病。大凡以正从时,即为健康的史文;而不以正从时,就属病态之史文。这样就从史家认知层面,确定了诊断文病的根据,划定了史文病态的范围。对此文病范围,《史通》全书均有真确的认知。为了清晰起见,兹将自我作故例列表分析如下:

编号 诊断 以正 从时 病例 病因 病症 出处一 自我作故 否 ○《史记》妄设《陈涉世家》史之篇目,皆迁所创;自我作古,而名实无准陈胜起自群盗,称王六月而死,子孙不嗣,社稷靡闻,无世可传,无家可宅,而以世家为称,岂当然乎?内篇世家第五二 自我作故 否 否班固《五行志》、《艺文志》等自我作故,出乎胸臆妄入编次、虚张部帙,而积习已久,不悟其非内篇书志第八并序魏收《魏书》 佳替三 自我作故 否 否远不师古,近非因俗,自我作故,无所宪章以平阳王为出帝,司马氏为 晋,桓刘已下通曰岛夷。夫以谄齐则轻抑关右,党魏则深诬江外,爱憎出于方寸,与夺由其笔端,语必不经,名惟骇物内篇称谓第十四

编号 诊断 以正 从时 病例 病因 病症 出处四 自我作故 否 ○萧、杨之琐杂,王、宋之鄙碎撰史加注者,或因人成事,自我作故,记录无限,规检不存言殊拣金,事比鸡肋,异体同病,焉可胜言/难以成一家之格言、千载之楷则内篇补内篇注第十七五 自我作故 否 否六 自我作故 否 否七 自我作故 否 否《史记》、《左传》等书之记载杨姓之寓西蜀,班门之雄朔野,或胄纂伯侨,或家传熊绎《公羊传》、《梁传》彀禾《礼记·檀弓》,工言物始。夫自我作古,首创新仪,前史所刊,后来取证不因真律,无假宁楹,直据经史,自成矛盾。…… 恐自我作古,失之弥远者矣言载事,失彼菁华;寻源讨本,取诸胸臆。夫自我作故,无所准绳汉初立 ,子长所书;鲁始为 ,丘明是记;河桥可作,元凯取验于《毛诗》;男子有笄,伯支远征于《内则》車慧内篇叙事第二十二妄饰荜门寒族,百代无闻,而 角挺生,一朝暴贵,无不追述本系,妄承先哲。至若仪父振铎,并为曹氏之初;淳维李陵,俱称拓拔之始。河南马祖迁彪之说不同,吴兴沈先约炯之言有异驭辛内篇序传第三十二理甚迂僻,言多鄙野,比诸《左氏》,不可同年外篇申左第五

除了上表所列典型病例,还有诸多自我作故的变例。如《史记》、《汉书》录司马相如《子虚》《上林》、扬雄《甘泉》《羽猎》、班固《两都》、马融《广成》诸赋,因而传染了“繁华而失实,流宕而忘返,无裨劝奖,有长奸诈”之病(《史通》卷之五内篇《载文第十六》)。又班固《汉书·五行志》“舍长用短,捐旧习新,苟出异同,自矜魁博”(《史通》卷之一九外篇《汉书五行志错误第十》),而尤甚者,“降及有晋,迄于隋氏,或地止一隅,或年才二世;而彼苍列志,其篇倍多,流宕忘归,不知纪极”,则又成为《汉》《史》班马之罪人(《史通》卷之三内篇《书志第八·天文志》)。至若近代史笔,叙事为烦,“积习忘返,流宕不归,乖作者之规模,违哲人之准的”(《史通》卷之八内篇《书事第二十九》)。综观诸例,其病症在于捐旧习新,流宕忘返;总其归途,其病根在于不循经典,自任胸怀。而归根结底,则还在于“无识”以正从时之理(《史通》卷之一九外篇《汉书五行志错误第十》)。

四 边界:文华与史野

除上所述史文之病,还有一个边界问题。这包括经史、子史、文史三项。其中经史、子史之边界,刘知几区划得泾渭分明;因而经、子方面的病患,不在《史通》论说之列。①其所尤加关注者,在于文史之边界。

其所以作如此设置,乃因文史关系复杂:一面文史一体不分,另一面又颇有分异,其边界不容易分清,其体性有时会模糊。这样,史文之病就需分说:有些病是文史共有的,应属文史之通病;有些病是史书特有的,应属史文之专病。

文史通病,缘于文史之体性相通。刘知几认为:“文之将史,其流一焉,固可以方驾南、董,俱称良直”;因而“宣、僖善政,其美载于《周诗》;怀、襄不道,其恶存于《楚赋》。读者不以吉甫、奚斯为谄,屈平、宋玉为谤者,何也?盖不虚美,不隐恶故也”(《史通》卷之五内篇《载文第十六》)。以此反观,虚美、隐恶是为文史通病。又孔子云“文胜质则史”,是知“史之为务,必藉于文。自五经已降,三史而往,以文叙事,可得言焉。而今之所作,有异于是。其立言也,或虚加练饰,轻事雕彩;或体兼赋颂,词类俳优。文非文,史非史,譬夫乌孙造室,杂以汉仪,而刻鹄不成,反类于鹜者也”(《史通》卷之六内篇《叙事第二十二·妄饰》)。以此反观,非文、非史便犯文史通病。至若“夫子修《春秋》,别是非,申黜陟,而贼臣逆子惧。凡今之为史而载文也,苟能拨浮华,采真实;亦可使夫雕虫小伎者,闻义而知徙矣。此乃禁淫之堤防,持雅之管辖,凡为载削者,可不务乎”(《史通》卷之五内篇《载文第十六》),以此反观,浮华、淫邪亦为文史通病。

史文专病,缘于史体之特定规制。刘知几认为“文胜质则史”,是指春秋时之文。其时文史合一,并无病因谬种。然“朴散淳销,时移世异,文之与史,皎然异辙”(《史通》卷之九内篇《核才第三十一》),如此则文史分离:不唯体制不同,华实有别;更且人才分异,功用殊途。史文之专病,由此而生焉。

若文史各安其体,本不足为病;若史文阑入伪体,则文病生焉。比如:

马卿之《子虚》、《上林》,扬雄之《甘泉》、《羽猎》,班固《两都》,马融《广成》,喻过其体,词没其义,繁华而失实,流宕而忘返,无裨劝奖,有长奸诈。而前后《史》、《汉》,皆书诸列传,不其谬乎?且汉代词赋,虽云虚矫;自余他文,大扺犹实。至于魏晋已下,则伪缪雷同,搉而论之,其失有五:一曰虚设,二曰厚颜,三曰假手,四曰自戾,五曰一概。……考兹五失,以寻文义,虽事皆形似,而言必凭虚。夫镂冰为璧,不可得而用也;画地为饼,不可得而食之。是以行之于世,则上下相蒙;传之于后,则示人不信。而世之作者,复不之察,聚彼虚说,编而次之,创自起居,成于国史,连章毕录,一字无废,非复史书,更成文集。(《史通》卷之五内篇《载文第十六》)

此所论“虚设”等五病,即因史文冒用赋体而致。又武则天朝长寿中,牛凤及撰《唐书》,“或言皆比兴,全类咏歌;或语多鄙朴,实同文案。而总入编次,了无釐革。其有出自胸臆,申其机杼,发言则媸鄙怪诞,叙事则参差倒错。故阅其篇第,岂谓可观?披其章句,不识所以”(《史通》卷之一二外篇《古今正史第二·唐书》)。此则伪体入史之极端病态。

若文史各显华实,本不足为病;若史笔文饰过甚,则文病生焉。比如:

略观近代,有齿迹文章而兼修史传,其为式也,罗含、谢客宛为歌颂之文,萧绎、江淹直成铭赞之序,温子升尤工复语,卢思道雅好丽词,江总猖獗以沉迷,庾信轻薄而流宕,此其大较也。(《史通》卷之九内篇《核才第三十一》)

复语、丽词之类,乃六朝文风余响。以此撰史,猖獗沉迷,轻薄流宕,则史之为病,已入膏肓矣。又有甚于此者,芜音累句之病:

自兹已降,史道陵夷,作者芜音累句,云蒸泉涌。其为文也,大抵编字不只,捶句皆双,修短取均,奇偶相配。故应以一言蔽者,辄足为二言;应以三句成文者,必分为四句。弥漫重沓,不知所裁。(《史通》卷之六内篇《叙事第二十二·隐晦》)

芜音,是指声律之讲求;累句,是指骈偶之设置。这对诗赋而言,未必就是文病;而对史文来说,实属芜秽病累。

若文史各尽其才,本不足为病;若史才不胜其任,则文病生焉。综观历代史家,才不堪任,略有两端:一为滥竽充数,以文士兼任史笔;一为专门史家,而才力有所不足。对于前者,刘知几指出:文史为体,各有一偏;人之禀才,难得两兼。是知,“以张衡之文,而不娴于史;以陈寿之史,而不习于文。其有赋述《两都》,诗裁《八咏》,而能编次汉册,勒成宋典,若斯人者,其流几何”(《史通》卷之九内篇《核才第三十一》),他若罗含、庾信之流,虽善驰骋丽辞以属文,至于秉笔撰史,“不过偏记杂说、小卷短书而已,犹且乖滥踳驳,一至于斯。而况责之以刊勒一家、弥纶一代,使其始末圆备、表里无咎,盖亦难矣”(《史通》卷之九内篇《核才第三十一》)。又“喉舌翰墨,其辞本异。而近世作者,撰彼口语,同诸笔文,斯皆以元瑜、孔璋之才,而处邱明、子长之任。文之与史,何相乱之甚乎”(《史通》卷之一八外篇《杂说下第九》)。对于后者,刘知几指出:“夫史才之难,其难甚矣。……苟非其才,则不可叨居史任。”(《史通》卷之九内篇《核才第三十一》)若蔡邕、刘孝标、徐陵、刘炫,虽谓“长于著书,达于史体”;然按诸实际,均难免病累:蔡邕“于朔方上书,谓宜广班氏《天文志》”,是暴露未能练达史体;刘孝标“《自叙》一篇过为烦碎,《山栖》一志,直论文章”,不可与迁固陈范同列;徐陵“有志于《梁史》,及还江左,而书竟不成……盖以徐公文体,而施诸史传”,实如同“灞上儿戏”;刘炫“锐情自叙,欲以垂示将来,而言皆浅俗,理无要害”,则“虽多亦奚以为”(《史通》卷之九内篇《核才第三十一》)。

若文史各适其用,本不足为病;若违弃史之功用,则文病生焉。刘知几认为:“盖史之为用也,记功司过,彰善瘅恶。得失一朝,荣辱千载。”(《史通》卷之七内篇《曲笔第二十五》)具体说,就是载诸竹帛,传之不朽:“苟史官不绝,竹帛长存,则其人已亡,杳成空寂,而其事如在,皎同星汉,用使后之学者,坐披囊箧,而神交万古,不出户庭,而穷览千载,见贤而思齐,见不贤而内自省。若乃《春秋》成而逆子惧,南史至而贼臣书。其记事载言也,则如彼;其劝善惩恶也,又如此。由斯而言,则史之为用,其利甚博,乃生人之急务,为国家之要道。”(《史通》卷之一一外篇《史官建置第一》)这就规定了两点:一是秉笔实录直书,载明功过善恶;若违此法,则无所持正,转生弊病:“史臣得爱憎由己,高下在心,进不惮于公宪,退无愧于私室。”(《史通》卷之七内篇《曲笔第二十五》)二是竹帛记事载言,因以劝善惩恶;若弃此道,则无所劝戒,亦成弊病:“向使世无竹帛,时阙史官,虽尧舜之与桀纣、伊周之与莽卓、夷惠之与跖蹻、商冒之与曾闵,俱一从物化,坟土未干,而善恶不分、妍媸永灭者矣。”(《史通》卷之一一外篇《史官建置第一》)

综观上述四个层面,文病论核心是史体。从时序上说,古代史文多契得史体,故少有病累;近代史文多违背史体,故每有病患。从体制上说,史体不能兼备众善,每种史体都有缺陷。其缺陷是本然的,不在文病之列;而违体出自人为,应属文病范围。从认知上说,史家遵循史体,取顺于时,就能以正从时,不犯文病;反之违背史体,自我作故,则触处皆碍,必犯文病。从边界说,文之与史,既有共性,又有特性,若违背共性,则有文史之通病;若违背特性,则有史文之专病。总之,体性是内因而人为是外因,文病论的范围实由此而定。