概念整合理论和汉语拟亲属称谓翻译

2011-07-19阮礼斌

阮礼斌

(广西师范大学 外国语学院,广西 桂林 541006)

一、引言

拟亲属称谓是指在社会交往过程中,交际者使用亲属的称谓来称呼不具有亲属关系人的一种语言形式,它是亲属称谓使用上的一种延伸。在汉语的日常用语中,使用拟亲属称谓语目的是表示说话者对交际对方的尊重和亲近,能够很快地拉近交际双方的心理距离,从而获得理想的交际效果。

虽然拟亲属称谓在中国社会交际和文学作品中频繁出现,但在英语国家却较为少见。当然在英语国家,人们对于邻里,朋友或是陌生人很少使用拟亲属称呼语,即使在亲属之间也大多是直呼其名的。在英语中,也有少部分的拟亲属称谓语,但是与拟亲属称谓在汉语环境的泛化情形相比较,英语的拟亲属称谓语的范围还是远远不够的。

在最近的几年里,很多学者开始注意到这一问题。尹福林指出英汉称谓体系不仅在形式存在着很大的差别,在语义和语用方面的差别也是很明显的,因此在汉语的拟亲属称谓语英译时,在语义上找不到相对应的词,在语用上也可能找不到相对等的结构,令译者感到无处着手。[1]孙乃荣和李照冰借助语用对等原则探讨了翻译拟亲属称谓语翻译的五类适用方法。[2]马莹等在分析了拟亲属称谓语的用语功能之后,考察了英译中语用功能的得失。[3]黄秋林从语境顺应的角度分析了汉语拟亲属称谓语的翻译[4]。本为从认知的角度出发,通过探讨原文空间和译者空间之间的映射,以及在合成空间里的不断组合,完善和扩展等使得译文能够有效的体现拟亲属称谓语所蕴含的文化内涵和情感意义。

二、概念整合理论

概念整合理论是Fauconnier和Turner在心理空间理论和概念隐喻理论的基础上提出的。概念隐喻理论提出了原域和目标域之间的映射的构想。心理空间是指人们在进行思考、交谈时为了达到局部理解和行动之目的而构造的概念包(conceptual package)。Fauconnier认为各种连接器连接了人们使用语言时所创建的心理空间,那么连接器为跨空间映射提供了可能,其还可以随着思维和话语的展开不断得到调整和修改。概念整合则是对心理空间基本的认知操作,运用在线的、动态的认知模式构建意义。他们认为,概念合成是人们的思维方式,是人们的基本认知能力。[5]

概念整合理论为意义的建构提供了新的视角,指从两个输入空间部分投射而产生包括突显结构的合成空间的认知过程。[6]129简单来说,概念整合可以建立相互映现的心理空间网络,并以各种方式整合成新的空间网络。基本概念整合网络模式是由四个心理空间组合成的网络:两个输入空间,一个类属空间和一个合成空间。两个输入空间的对应物之间有部分映射,被称为跨空间映射。两个输入空间里共有的结构及其共有的抽象信息被投射到第三空间,类属空间。同时,在这两个输入空间的基础上,通过跨空间的部分映射,匹配,并选择性地投射到第四个空间——合成空间,但是并不是所有的来自输入空间的结构都会被投射到合成空间。合成空间的突现结构源于三种过程:组合,完善和扩展。组合的过程将来自两个输入空间的结构组合起来,形成新的结构。为了完成组合的过程,还必须进行图式的归纳,即无意识地调动已经存在的知识结构或框架来组合两个输入空间的投射的过程,这个过程就是完善。扩展过程为产生合成空间独享结构的在线处理过程。总之,概念合成的构成过程包括:对应联系与映射,类属结构的构建、合成、部分投射和体现结构的组合、完善、扩展。[6]130在这三个阶段的任何一个阶段都有可能会出现新的内容,而这些新的内容是输入空间所不具备的。

三、汉英拟亲属称谓的差异

汉语拟亲属称谓的翻译一直是令人头痛的问题。因为它所表现的不仅仅是一套表示指称的语言符号,其还承载者家庭关系、伦理道德、价值观念等一系列文化传统,在社会的交往过程中,还融会了说话人的不同心理和种种感情。在汉语中拟亲属称谓语的频繁出现是有着其深厚的历史文化根源的。在中国的传统社会里,家和国的构造是相同的,这是中国社会结构的基本特征。家是组成社会的基础,而国则是家的延伸。在中国传统的人际关系其实是一个以五伦为核心,亲情为纽带,然后是沿着这根纽带根据亲属的亲密程度而不断延伸的关系网。因此这种把社会当成大家庭,而社会成员都看成是家庭成员的意识使得亲属称谓泛化。

而在西方文化中,其亲属称谓的泛化是远不及汉语普遍的。在各种社交的场合中,非亲属成员是很少用亲属称谓互相称呼对方。这可能是和西方文化一个人为本的文化氛围有关,其依靠的是民主协调和法律约束来管理社会生活。因而,社会伦理道德所起的作用不是很大,人们的家庭观念就会相对单薄,亲属关系就自然不会在社会上泛化,也就不会有亲属称谓泛化现象的出现。

四、概念整合的拟亲属称谓翻译

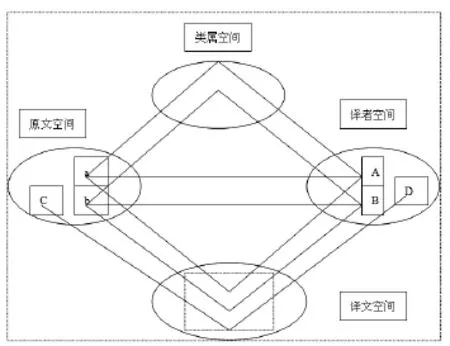

如图1所示,原文空间和译者空间是两个输入空间,原文空间和译文空间里的元素是语言表达,翻译时,译者力图在译者空间里找到和原文空间里元素相对等的元素。两种空间里元素对等不仅仅是指在语言形式上的对等,还包括二者在心里表征(概念)层次上的对等,即两者反映了原语使用者和目的语使用者对客观世界的相同的认知经验。元素之间形式上和概念上的对等在类属空间里有着共同的抽象结构。译者在寻求对等的过程中就可能将两个输入空间的元素部分投射入合成空间,再经过组合,完善和扩展等过程形成突现的结构,即译文。

图1 翻译过程的概念合成模式

1.直接把对应物投射到相应的空间

原文空间里的元素,译者能够在译者空间找到相对应的元素,这样就产生跨空间映射:即a—A及b—B,两者之间不仅是形式相等,而且在概念层次上也是相等的。译者在进行翻译时,就直接将译者空间里的对应物之间投射到译文空间,就产生译文。例如,在某个网站上,我们看到这么一句话“多伦多大哥哥大姐姐志愿者协会愿与6至16岁的孩子交朋友,提供指导。”我们发现该句子中的“大哥哥”和“大姐姐”在汉英的环境里,都被看见是拟亲属称谓,故译者在翻译时,可以直接将译者空间里相对等的元素之间投射到译文空间里,所以该句子可以翻译为Big brothers and big sisters Toronto provides guidance for girls and boys from 6 to 16 through companionship with adult volunteers。

2.间接把对应物投射到相应的空间

由于不同的语言文化对客观世界的认识和经验不同,故在使用语言描述客观世界也是不尽相同的。有时译者在译者空间找不到与原文空间把相对等的元素,他就会根据情况在两个输入空间里选择性的元素投射到译文空间里,形成译文。这可以分为三种情况。

(1)将原文空间里的C投射进译文空间

如前面所说,在英语文化环境里,拟亲属称谓的用法是不及在汉语文化环境里广,故在译者空间里找不到相对应的元素,译者就会选择把原文空间的语言形式直接投射到译文空间。如我们看几个汉语“大姐”、“大姑”的译文。例如“街坊叫她捡烂纸的刘大姑”,译为The neighbors all referred to her as Big sister Liu the scrap paper collector(translated by Sydney Shapiro)。再如“老吴……问,‘刘大姑,今儿早回家,买卖好呀?’”译为Old wu……hailed her“you are home early today, Big Sister.Business must be good”(translated by Sydney Shapiro)。

以上的例子选自我国著名作家许地山的中篇小说《春桃》。文中所出现的“刘大姑”和“刘大姐”的称呼在译者空间里很难找到对等的元素,故沙博理先生(Sydney Shapiro)采取将原文空间里的“刘大姐”直接投射到译文空间里。语言形式的目的在于触发人们的心理现实,但是译文读者在接触此语言形式时不能够产生这种认知联想,可能是会产生欠额翻译的负面效果。译者考虑的是吸收原文空间里的表达方式,这样不仅可以充分地表达原作的异国风味,而且可以引进原语的表达方式,丰富目的语读者国家的语言。

(2)将译者空间里的D投射进译文空间

由于各种原因,造成原文空间的元素和译文空间里的元素不对等。有时候虽然译者在译者空间里不能够找到和原文空间相对等的元素,但是可以找到相对等的概念元素D,即译者空间里的D和原文空间的元素可以用来描述相同的感知经验。此时,译者就可以抛开原文空间的形式对等的要求,直接将译者空间里的D投射进译文空间里。如赵树理《小二黑结婚》中“小芹板起脸来说,‘金旺哥!咱们以后说话规矩些,你也是娶媳妇的大汉子了。’”译为 Little Qin however, looked quite serious, “Jin Wang, you’d better behave.You are not a child! ”[7]在该翻译中,“金旺哥”这种拟亲属称谓在汉语环境下很正常,在译者空间里,很难找到对应的形式,但是可以找到相对应的概念层次意义,即是用来指称“金旺”这个人。故译者选择直接将译者空间里的D直接投射到译文空间里得到译文。

(3)译者将C和D都投射进译文空间

有的时候,译者为了能够获得形式上和概念上的对等,其就只好将原文空间里的C和译者空间里的D都投射进译文空间里,合成的结果为C+D。这种合成并非是简单的相加,而是在合成空间里,经过组合、完善和发展而产生的相应的突现结构。译者力求在将两个输入空间里的元素投射进译文空间里的时候能够取得一个最佳平衡状态。如“黄胖子:‘哥们儿,都瞧我了!我请安了,都是自己兄弟,别伤了和气呀!’”译文为Tubby huang:“Now,now, folks, for my sake, please, we are all brothers, are not we?Let’s have none of them bad feelings.”(translated by John Howard Gibbon)。 在翻译“哥们儿”时,译者没能够在译者空间里找到相对应的形式,但能够找到概念上的对应元素,可以把其翻译为“folks”,“伙计们”用来打招呼语的寒暄语,译者在翻译“兄弟”时,在译者空间里找不到相对应的形式元素时,其直接将原文空间里的元素翻译出来,为“brothers”,在形式上是对等的。两个输入空间所投射进来的元素在经过背景知识的完善后,而产生突现结构或者是译文。

五、结语

拟亲属称谓不仅仅是一套表示指称的语言符号系统,还承载着家庭关系,伦理道德,价值观念等一系列的文化传统,在社会的交流过程中还渗透着交流者的不同心理和种种情感。翻译中的对等不仅仅体现在语言形式和意义上,而且体现在认知联想和概念层次上。译文空间的产生是原文空间和译者空间共同合成的结果,译文的产生是原文和译者共同作用的结果。译者在进行译文的过程中,根据原文空间和译者空间的各自元素特点,选择相应的元素投射到译文空间里,经过合成、组合和扩展,从而有效地再现拟亲属称谓背后的文化内涵和情感意义。

[1]尹富林.英汉称谓语的语用功能比较与翻译[J].中国翻译,2003(3):26-28.

[2]孙乃荣,李照冰.关联域角下汉语拟亲属称谓语的翻译[J].齐齐哈尔大学学报:哲学社会科学版,2007(3):119-121.

[3]马莹.拟亲属称谓语的语用功能及其在翻译中的得失[J].安徽理工大学学报:哲学社会科学版,2003(6):83-86.

[4]黄秋林.语境顺应与汉语拟亲属称谓翻译[J].河北理工大学学报:社会科学版,2009(3):153-155.

[5]王寅.认知语言学[M].上海外语教育出版社,2007.

[6]孙亚.语用和认知概论[M].北京大学出版社,2008.

[7]袁斌业,傅治夷.英汉拟亲属称谓的对比及翻译[J].钦州学院学报,2009(1):58-62.