关于中国特色社会主义信仰的调查报告

2011-06-28刘博

刘 博

(中国计量学院人文社科学院,浙江杭州310018)

中国特色社会主义理论是包括邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观等重大战略思想在内的科学理论。这个理论内涵丰富、博大精深,内容上涵盖了改革开放以来中国共产党思想领域探索的理论精要,整合了改革开放以来中国共产党所取得的一系列重要思想成果,是指导中国人民进行现代化建设的科学的理论体系。中国特色社会主义信仰是以中国特色社会主义理论体系为信仰对象,集信念、情感、态度和行为于一体的信仰统一体,其核心是对中国特色社会主义坚信无疑的信念[1]。其内容不仅包含中国特色社会主义的战略布局、发展模式等真理向度的内容,而且包含中国特色社会主义的共同理想,尤其是“三个代表”、社会主义核心价值观等价值向度的内容;既立足于当前中国现代化建设的现实,又放眼于未来;既激发人们建设小康社会的热情,又引导人们超越片面的物质功利追求而注重人的自由全面发展,从而科学地将小康社会这一具有现实可能性的理想与共产主义这一更具超越性的价值信仰有机地结合起来,具有极其强大的理论感染力和现实针对性,成为新的历史时期中国思想文化领域里一种特定的精神文化现象,已经越来越受到理论界的关注。

那么,中国特色社会主义信仰在中国民众心中的接受程度到底如何?民众眼中的中国特色社会主义信仰与共产主义信仰是什么关系?关于中国特色社会主义信仰有哪些值得关注的问题?当前中国的信仰教育应该如何进行?针对这些问题,本课题组于2009年10月至2010年4月进行了调查。

一、调查对象及方法

(一)调查对象

本次调查严格按照科学规范的方法,在浙江省杭州市的上城、下城、江干和下沙高教园等4个区,以及浙江省海宁市的周王庙、长安和盐官等3个村镇的部分18到65岁成人中进行。主要包括上述地区的普通群众、在校大学生、教师或科研人员、党政干部和企业管理人员等,调查对象基本涵盖社会各阶层,具有较强的代表性和典型意义。

(二)调查方法

本次调查以问卷调研为主,采用抽样法抽取调查对象。具体做法是,根据配额抽样的原则分别在杭州市的上城、下城、江干和下沙高教园等4个区以及海宁市的周王庙、长安和盐官,抽取一定比例的民众填答问卷。共发放问卷2 311份,回收有效问卷2 143份,有效率为92.73%。问卷数据基本上能够较全面、真实地反映中国民众关于中国特色社会主义信仰的现状及其观点。全部问卷经检查核实后进行登录,采用Spss13.0统计分析软件作为统计分析工具,主要运用描述分析、交互分析、回归分析等数理方法对问卷结果进行分析和处理。

除此之外,课题组还组织召开小型座谈会5次,并对24位村镇干部和47位高校教师进行了个案访谈。

二、结果与分析

(一)关于中国特色社会主义信仰的显著特征

1.中国民众对中国特色社会主义事业充满信心

调查显示,在回答“对于中国能否成功地建设中国特色社会主义”的问题时,有71.3%的民众表示“充满信心”,12.2%的民众“较有信心”,10.8%的民众认为“说不清”,而选择“没信心”的仅占5.7%(见图1)。这说明,中国民众对建设中国特色社会主义信心十足,对中国特色社会主义事业和共产主义事业坚信不疑,中国共产党领导下的中国特色社会主义建设事业深得人心,中国特色社会主义理论基本深入人心。

图1 对中国特色社会主义的信心调查

2.中国特色社会主义信仰的群众基础

(1)大部分民众对中国特色社会主义理论比较了解

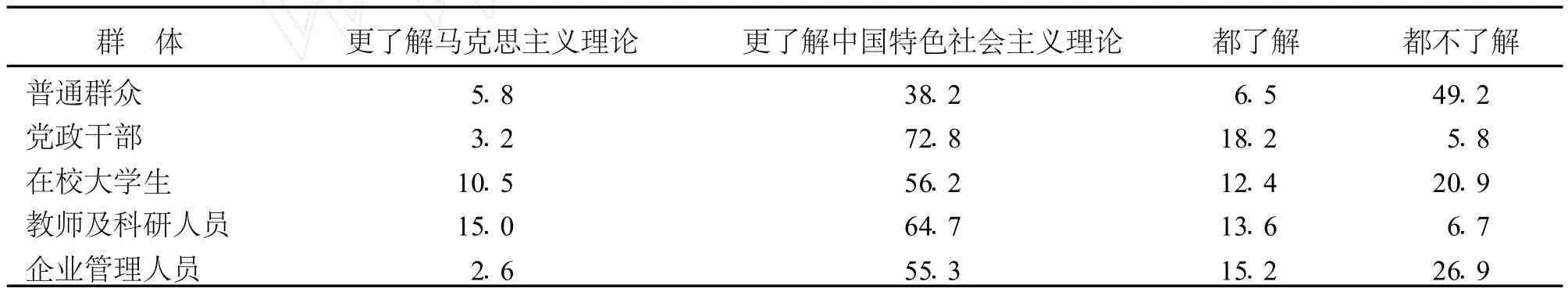

在回答“您对马克思主义和中国特色社会主义更了解哪一个”这一问题时,调查结果显现出较大的群体性差异,有91%的党政干部认为自己更了解中国特色社会主义理论,其次是教师和科研人员,达到78.3%,企业管理人员、在校大学生和普通群众对中国特色社会主义理论的了解程度也都较高,分别达到70.5%、68.6%和44.7%。调查还显示,中国民众对经典马克思主义理论的了解情况不如对中国特色社会主义理论的了解。具体见表1:

表1 各类群体对马克思主义理论和中国特色社会主义理论的掌握情况 单位:%

以上数据表明,马克思主义理论和中国特色社会主义理论在中国民众中的理解和掌握情况有很大的差别,大部分党政干部、教师及科研人员、企业管理人员和在校大学生都对中国特色社会主义理论有较好地了解和掌握,而对马克思主义理论的了解相对要差些。在几次座谈会上,很多群众认为“马克思主义太抽象了”,而中国特色社会主义具有明显的“中国化”特征,容易掌握,也更具有现实性和指导性。这说明,中国特色社会主义理论作为马克思主义中国化的现实产物和时代发展,是非常成功的,是得到绝大多数民众的认同、理解和掌握的。

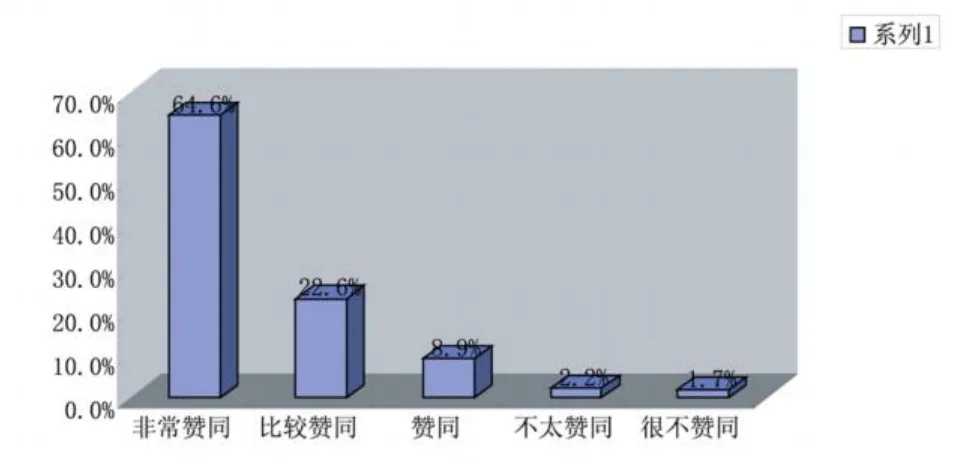

(2)绝大部分民众认为中国特色社会主义更能给中国人带来现实的好处

尽管在回答“马克思主义和中国特色社会主义的关系”时99%以上的受访者都认为后者与前者是“继承和发展”的关系,但在回答“您如何看待中国特色社会主义比经典马克思主义更能给中国人带来现实的好处”这个问题时,绝大多数民众表示“非常赞同”、“比较赞同”和“赞同”,仅有不到5%的民众认为“不太赞同”和“很不赞同”。这说明,中国民众对马克思主义中国化和中国化的马克思主义已经有了比较清楚的认识,绝大多数民众都认为中国特色社会主义理论是适合中国国情的理论体系,能给自己带来现实的好处,中国特色社会主义理论被中国民众接受和信仰已经具备较扎实的基础。中国特色社会主义理论中“三个代表”重要思想提出的“中国共产党要始终代表最广大人民的根本利益”的“以人为本”的思想在现实中得到体现。

图2 对中国特色社会主义与经典马克思主义理论的认可度的比较调查

3.中国特色社会主义信仰已经成为中国民众最主要的信仰之一

在回答“你的信仰是什么”的问题时,有45.3%的人选择信仰经典马克思主义,紧随其后的分别是“无信仰”(21.1%)、“中国特色社会主义”(15.9%)、“宗教”(11.5%)和“迷信”(6.2%)(见图三)。这说明,在当前,不同阶层、不同知识层次的民众,都可以在中国特色社会主义理论中找到属于自己的价值归宿和信仰领地。中国特色社会主义信仰的价值体系实际上已经成为中国社会的主流信仰,成为转型时期中国民众的精神寄托,是当前中国民众最主要的信仰之一,其信仰接受比例仅次于经典马克思主义信仰。

图3 现阶段中国民众信仰态势的调查

(二)值得关注的问题

1.大部分群众对马克思主义信仰和中国特色社会主义信仰的关系并不明确

调查显示,虽然绝大部分群众对马克思主义理论和中国特色社会主义理论的关系非常清楚,但他们对马克思主义信仰和中国特色社会主义信仰的关系却并不清楚。有67.7%的民众认为,马克思主义信仰和中国特色社会主义信仰是两种截然不同的信仰,另有11.8%的民众选择“说不清楚”。这说明,相当大的一部分群众对马克思主义信仰和中国特色社会主义信仰的关系认识非常模糊。这种现象的直接后果是,在现实生活中,由于人们的信仰选择只能是唯一的,这种马克思主义信仰还是中国特色社会主义信仰的二难选择让很多民众感觉“很迷惑”。

2.少数党政干部对马克思主义信仰和中国特色社会主义信仰不够坚定

调查显示,在选择自己的信仰时,党政干部对“马克思主义信仰”和“中国特色社会主义信仰”的选择比例是最高的,分别达到86.6%和7.2%,远远高于其他群体,这说明马克思主义和中国特色社会主义已经成为当代中国共产党人的自觉追求,绝大多数党员能坚持自己的信仰。但是,仍然约有6.2%的党政干部选择其它信仰或无信仰。

表2 党政干部群体的信仰状况 单位:%

3.大部分在校大学生对学习中国特色社会主义理论缺乏兴趣

在回答“您对以马克思主义和中国特色社会主义理论体系等为主要内容的公共政治理论课程教育的态度”这一问题时,在校大学生选择“很有必要,有兴趣”的只占到23.3%,而认为“很有必要,但没兴趣”的占到62.3%,选择“没必要,也没兴趣”和“有些反感”的分别为11.1%和4.2%。从这些数据可以看出,将近85%的大学生认为客观上高校开设公共政治理论课程是“很有必要”的,但主观上真正喜欢这些课程的却不到1/4。这说明,高等学校公共政治理论课程的教育过于理论化、学术化,理论联系实际、深入实践的程度不够,缺乏针对性、实效性和说服力、感染力,学生学习的热情度不高,甚至有的学生产生厌倦和抵触心理,因而难以引发共鸣、得到认同并转化为信仰。

图4 在校大学生对学习中国特色社会主义理论兴趣调查

4.少数知识分子对马克思主义信仰和中国特色社会主义信仰持怀疑态度

在调查过程中,通过对部分从事教学和科研工作的高校教师和其他知识分子的座谈、走访发现,少数知识分子对马克思主义和中国特色社会主义持悲观态度,对中国特色社会主义事业缺乏信心。在信仰方面,少数知识分子认为,只有宗教信仰才具有信仰的典型特征,信徒们对某种超自然力量的极度依赖与依恋的精神状态,才能被称为信仰,因而只有宗教信仰才是真正的信仰。而中国特色社会主义理论是指导中国人民社会主义现代化建设的现实文本,因而不具信仰价值,不能称为信仰。调查显示,有将近3.8%的高校教师将宗教作为自己的精神支柱。此外,在访谈中发现,还有部分高校教师信仰科学、自由、民主社会主义和西方社会思潮等。虽然这些信仰各自所占比例都不是很高,但这对他们的工作对象即正处于信仰形成和确立的关键时期的在校大学生来说,其影响不可轻视。

5.近半数普通民众不了解中国特色社会主义理论

尽管党政干部、教师和科研人员、在校大学生和企业管理者群体对中国特色社会主义理论了解和掌握较好,但是,必须认识到的一个客观现实是,有近半数(49.2%,见表1)的普通民众对中国特色社会主义理论并不了解,甚至是相当陌生的。在浙江海宁的几个乡镇,部分村民甚至从未听说中国特色社会主义理论。普通民众文化素质较低,占全部人口的绝大多数,要使他们真正了解、掌握和接受中国特色社会主义理论困难重重,因而转型时期中国特色社会主义信仰教育任重而道远。

6.一部分普通民众没有任何信仰

一方面,分别有高达57.2%和35.5%的普通民众在回答“您对‘一个人有没有信仰无所谓’的态度”时,选择了“很不赞同”和“不太赞同”,这说明绝大多数普通民众都认为信仰对一个人的生活非常重要,信仰是一个人安生立命不可或缺的精神支柱。

表3 普通群众对“一个人有没有信仰无所谓”的回答单位:%

但另一方面,在选择自己的信仰时,却仍有1/5以上的民众选择“没有信仰”(见图3),普通民众更是高达31.6%。这种既“需要”又“不得”的矛盾和冲突,是中国新时期精神文化领域出现的一种特有文化现象,反映出当前中国社会确实存在一定程度的“信仰真空”地带,转型时期的信仰教育迫在眉睫。

三、对策与思考

针对调研结果表现出来的特征和问题,结合新时期中国信仰教育的理论和现实,提出进一步加强中国特色社会主义信仰教育的一些思考。

(一)加强宣传,用正确的理论武装民众的头脑

中国特色社会主义理论将科学社会主义理论与中国实际结合起来,是一种科学的理论体系。在这种科学理论体系的指引下,经过几十年的奋斗,中国社会已经发生了巨大的历史性飞跃,综合国力大幅度跃升,国际影响显著扩大。中国特色社会主义理论给中国人民带来前所未有的现实好处,中国特色社会主义理论日益显示出无与伦比的特色和“气派”,中国特色社会主义信仰也日益彰显其应有的信仰价值和功能,成为转型时期中国民众的主要信仰之一。因此,当前的信仰教育应抓紧这一难得的机会,加强中国特色社会主义理论宣传,进一步占领普通民众的精神阵地,使中国特色社会主义信仰深入普通民众的心中。可以说,用中国特色社会主义理论武装民众的头脑是中国特色社会主义信仰教育的基础。

(二)发展经济,增强中国特色社会主义信仰的吸引力和说服力

中国特色社会主义信仰要深入人民群众,必须让人民群众知道它反映和维护着他们的要求和根本利益。要体现这一本质,不能仅凭简单的说教、宣传和教育,把中国特色社会主义理论宣传高大化、脸谱化、形式化,而应该将理论宣传同广大人民群众的具体利益和实际问题结合起来。这些利益不仅包括精神方面的利益,还应包括物质方面的利益;不仅要让人民群众在精神上获得满足,而且要让人民群众在物质上得实惠。只有人民群众获得了更多的现实好处,中国特色社会主义信仰才能真正具有强大的吸引力和说服力。

(三)深化改革,创新信仰教育的内容和形式

在中国特色社会主义信仰教育过程中,改革和创新信仰教育的内容和形式很有必要。

在内容方面,可编写中国特色社会主义理论的通俗读本;用平民化的语言宣传中国特色社会主义;把中国特色社会主义的宣传与人们的现实生活相结合,使人们在生活中体验到中国特色社会主义;同时,深入挖掘中国特色社会主义理论信仰层面的终极价值。通过这些努力,实现中国特色社会主义信仰教育的通俗化、平民化、生活化和终极化。

在形式方面,可通过唱红歌、诵经典、讲故事、看电影、排话剧、拍DV等艺术形式将中国特色社会主义理论融入人民群众的文化娱乐当中,寓教于乐;通过人民群众更喜欢的典型人物的案例,树立精神楷模,用榜样的力量影响人民群众;借助书籍、报纸、广播、电视、网络、手机等媒体,实现文字、声音、图画与动作等的结合,形成全方位的立体传媒宣传体系,最终实现中国特色社会主义信仰教育的艺术化、人物化和媒体化。

(四)区别对待,针对不同群体提出不同的信仰要求

信仰问题是一个人生观、价值观的选择问题。不同的群体对人生价值的取向不同,因而其信仰的选择和要求应该是不同的[2]。因此,对于当前的信仰教育,也应该区别对待。具体而言,那就是要求中国共产党员必须树立马克思主义信仰;要求知识分子了解马克思主义和中国特色社会主义信仰,积极引导先进知识分子信仰马克思主义;要求大学生在接受高等教育阶段,系统了解马克思主义理论和中国特色社会主义理论,积极引导优秀大学生建立马克思主义信仰和中国特色社会主义信仰;要求普通群众熟悉中国特色社会主义理论,信仰中国特色社会主义,了解马克思主义理论的基本内容,不反对马克思主义,吸引优秀群众信仰马克思主义。

(五)因势利导,实现向共产主义信仰的转换和提升

中国特色社会主义信仰不过是特定历史时期的“中国化”了的信仰体系,是马克思主义与中国具体实际和时代特征相结合的“中国特色”的马克思主义信仰,其实质是马克思主义世界观所要求的政治立场、人生追求和价值取向的统一体。与马克思主义信仰相比,根本区别在于一个是“初级阶段”信仰,一

个是终级信仰。中国特色社会主义信仰不是一种“孤立的”、“独立的”或所谓“完整的信仰”,而是置于马克思主义信仰整个体系的内在结构之中的“初级阶段”信仰[3]。随着时代的发展和社会的进步,中国特色社会主义信仰将日益为中国的广大民众所接受和认可,成为中国社会的主流信仰,并随着马克思主义与时俱进的理论品质而实现与经典马克思主义的完美结合,最终实现中国民众由中国特色社会主义信仰向共产主义信仰的转换和提升。

[1] 李吉.中国特色社会主义信仰结构论[J].毛泽东思想论坛 ,1997,(2):14-18.

[2] 陈跃.当代青年大学生信仰问题探析[J].西南大学学报(社会科学版),2010,(3):103-105.

[3] 荆学民.关于马克思主义和共产主义信仰的理论思考[J].马克思主义研究,1999,(5):60-68.