新世纪文学批评的伦理生态与“病态”机制

2011-06-14

面对这新世纪以来看似自由、多元、开放和繁荣的文学写作和文学批评,我想起圣经里的一段话——“已过的世代,无人纪念;将来的世代,后来的人也不纪念”。而当我试图来追念这正在持续的“当代史”和文学批评的景观,我不能不指出尤其是新世纪以来愈益繁复甚至“杂花生树”的文学语境中文学批评生态的伦理性征候以及难以规避的批评话语的“新世纪”特色的“病态”机制。当然这并非意味着“新世纪”以来的文学批评已经无可救药,而是想强调的是当下的文学批评确实出现了显豁的诗学问题甚至难题。

一

2000年以来的十年,文学写作和文学批评生态都发生了不小的变化,比如新媒体力量尤其是网络、博客、微博的崛起,全球化、城市化和消费化的浪潮以及后社会主义时代和新移民运动的到来。我们看到一个不争的事实:十年来的文学批评因为显豁的被主流媒体和文学美学“征用”以及被娱乐时代“消费”的主导精神特征而病灶频生。新世纪十年业已结束,在这一不长不短的时间段内中国的汉语写作生态尽管整体发展态势还是良好的,但是也毋庸置疑无论是在文学写作还是文学批评倾向上都存在着一些问题,甚至其中有些问题由于其影响和受众的广泛加之不断偏狭化的过度阐释必须予以纠正。有些文学批评不仅视野远离了繁复的文学现场,而且即使是对现场予以关注和发言也大多是隔靴搔痒的短视与漠视。再有就是批评文章和批评者之间尽管时时显现出圈子式的集结和吹捧,但是基本上批评文章和批评家之间已经很少互通有无,往往是自说自话、自言自语,所以这一时期以来真正的有意义的文学争鸣和论争并未出现。而这在笔者看来显然是不正常的现象,因为新世纪以来中国的文学写作无论是在生产、发表、传播和接受方式甚至是文学精神以及文化场域、社会型构上都与此前的文学有着明显的变化与差异,这都亟需批评者予以及时的观照、总结和反思。同时这一时期的文学写作在看似自由、多元的写作路径上仍然难以摆脱国家话语、主流意识形态文学话语的社会学导向以及文学伦理学的规范,比如新乡土(新农村)、打工、底层写作等等。这种大面积涌现的伦理化写作不仅使得“写作伦理”这个老生常谈的问题被重新抬上文学日程,而且更为引人注目的还在于“伦理批评”的出场与流行。

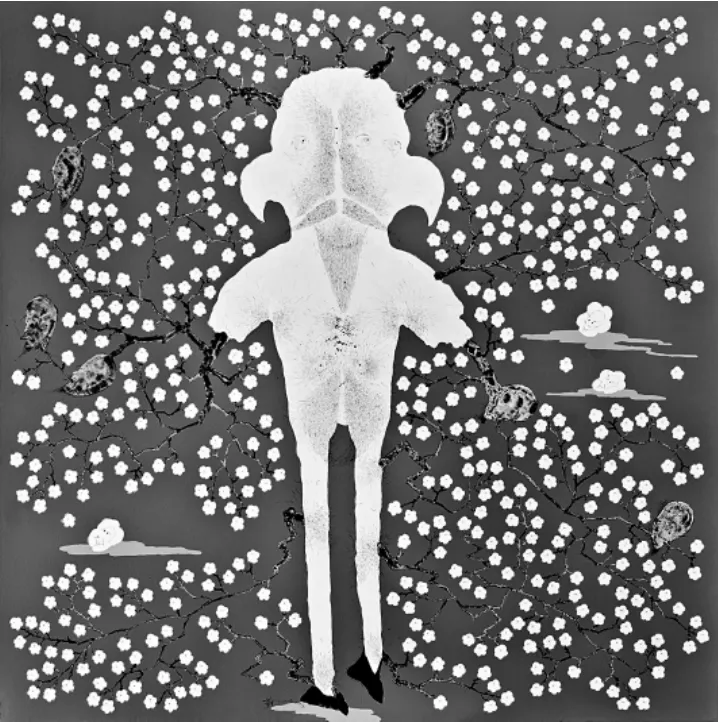

董重作品·谜花NO.1 布面油彩炳烯 200×140cm 2010

董重作品·谜花NO.2 布面油彩炳烯 150×150cm 2011

新世纪以来的文学写作由于网络、博客和微博等新传播媒介的迅速发展,无论是在写作姿态还是在传播方式上都出现了宽广的空间和多元化趋向,而这一时期的文学批评同多变的文学写作之间出现了巨大的缝隙甚至分裂。我们都相当乐观地指认我们现在已经进入到一个空前自由的阅读、写作、“发表”的时代,有了博客,有了微博,我们进入到“自媒体”的时代,一切仿佛都开放了。我觉得事实并非如此,我们的批评在今天仍然是不自由的。今天,无论是写作和阅读,还是评论作品,仍然有很多的限制,换言之,我们还不能在完全意义上自由地发表自己的看法。这些个人看法很多时候只能在圈子聚会和酒桌上悄悄完成。包括《南方文坛》主编张燕玲所说的批评家能不能说说真话,或者最想说的话能不能说出来仍然是一个绕不开的重要问题。去年在上海开第一届“70以后”批评家论坛的时候我刚好在《南方文坛》发表一篇文章,是与某著名批评家的商榷文章。可以肯定,我说话的范围永远在诗歌批评之内的,永远不会涉及到私人的问题。写作这篇商榷文章的初衷在于,我觉得作为批评家而言要有自由的讨论和争鸣的声音。如果批评只有一个频道的声音,如果我们连自由说话的权利都没有还谈什么批评?当下的文学批评已经遭受到很多挑战,这种挑战来自所谓的自媒体对文学写作和阅读,这甚至对批评家话语权的冲荡也是非常显豁的。换言之,当下的批评家的身份已经和1980年代甚至1990年代发生很大的差异,很多的写作者已经不再将批评作为一种认定和检验自身写作的一门可靠甚至权威的学问。说到“自媒体”和全媒体时代的文学批评的伦理,还有一个关涉“文学选本”批评的问题,而我认为“文学选本”批评在当下语境几乎已经成为不可能。每当年终都有各种各样的文学选本登陆各大书市和排行榜,仅诗歌选本就有十几本之多。而这些诗歌选本之间的差异是非常明显的,那么相关的是诗歌的选定标准是什么,选出来的诗是否真的能代表“年度最佳”?面对网络博客等新媒体上不可计数的海量诗歌文本以及各个民间诗刊我们该如何进行阅读、筛选和评定?作为个人的批评有没有可能对当下的诗歌写作发出有效和可靠的声音?有了博客以后,在短短的五年之内,我看过陌生的“诗人”名字不下300多个,而且他们频频出现在纸质媒体,这对我们的阅读无疑是很大的挑战。而随着“微博控”和媒体“直播”时代的到来,两亿多的微博用户(并且这个数字还在不断激增)在用这个新平台写作、发表和传播。而作为传统意义上的文学批评,我们该何以置喙?而同时更为值得注意的是网络等新媒体批评力量的出现也在一定程度上引导着当代文学批评的伦理和方向,而这些看似具有个人和“民间”、“民粹”性的批评话语也已经形成了一种新的机制。而其中良莠混杂、各种话语力量的胶着是需要有良知的批评者们予以认真关注和反思的。时下的文学写作和批评生态随着新媒体力量的崛起以及全媒时代的到来,其开放性、繁复性、娱乐性和无序性似乎已经达到了空前阶段。甚至我们可以作出这样一个大胆的评价,当下的文学写作已经进入了全民写作的“跃进”时代、无序时代和传统诗歌批评话语的“失范”年代。任何个体都可以借住网络等新媒体进行“写作”和“批评”,阅读和写作群体在网络这个虚拟的公共空间中进行审美的日常化和日常生活的审美化,但是这种媒介批评的话语方式显然问题重重。与网络和链接、点击尤其是与快速功利性的阅读和消费心理紧密联系甚至胶着在一起的文学批评成了全媒时代取悦受众的“读图”、“读屏”法则的参与者,甚至是某种程度上的“共谋者”。这种愈益流行的文学批评话语甚至已经成为一种“隐性”的文学政治。电子阅读成了文学时尚,这是全媒时代的消费法则、娱乐精神和市场文化的必然趋向。越来越自由的个人化、电子化、及时性、选择性的阅读使得文学批评远远落后于写作的状态,不仅依然存在,而且愈演愈烈。文学批评由于远离了现场而重新成为一种“不及物”的失效的话语方式。作为个体的批评家已经无力对这些博客文本进行全面的甄别、臧否和分析,这使得文学批评不得不远离了现场,也使得传统的文学批评话语方式的式微。这不能不是全媒时代的一种诗学的悖论。新媒体的出现使得我们能够有机会和更广阔的空间更为及时地回到或追近到文学现场,但是当新媒体发展到一定的程度和阶段(比如当下的博客、微博)却反而使得我们远离了现场。而相悖论的是我们在博客和微博中看到了大量的时评和短评,我们在各大纸质传媒和作家专栏上也能够看到那些“与时俱进”的“时尚体”的文学批评,但是这些批评因为过于限囿于文学现象而成为浮于表象的快餐式阅读。正是这种妄谈文学的集体欣快症状使得文学批评已经失去了公信力和“权威”。在传统的纸媒时代或者说在2000年以前,上到国家级下至市县级的诗歌刊物和那些与此密切关联的文学批评者们显然获得了不言自明的“权力”和“威信”,成了给一个个作家和文本加盖检验证明的公信机关。但是随着网络尤其是博客成为最为普遍、自由、迅捷也最为重要的文学生产和传播的重要媒介,博客时代的文学写作甚至成了新世纪以来最为激动人心的文学现象。无论是已经成名立万的,还是几乎还没有在正式纸刊上发表诗作的青涩写手和纯业余“选手”都可以在博客上一展身手。博客似乎为“个人”的自由,尤其是写作的“个体主体性”提供了前所未有的广阔前景。博客之间的“互文性”关系,尤其是省略了以前纸质传媒时代传统意义上的诗歌投稿、发表、编辑、修改、审查和批判的繁冗环节和周期,更使得写作、传播和阅读、接受都显得过于“容易”和“自由”,发表欲望和评论欲望的膨胀已经到了极限。网络和博客的话语场域无形中起到了祛除文学批评的精英化和知识分子化的作用。庞大的数字化、类型化、复制化、快捷化、消费化的“便当”式的文学文本在给阅读和批评制造了眩晕和障碍的同时,也对批评家的认识、话语方式、美学趣味以及评骘尺度和批评范式提出了不无严峻的挑战。全媒时代的任何阅读者都能够对任何一个文本发表自己的看法,任何一个阅读者都能够利用屏幕和鼠标在最大限度上发表自己对文学的发言权和评判权。甚至“梨花体”、“羊羔体”、“非诚勿扰体”的流行都是来自于新媒体的“民间”批评。媒介批评话语的优势是“短平快”,对文本和现象的反应速度快,易于引起反响,但是媒介批评的反讽、搞笑、颠覆、娱乐和“不负责任”的批判甚至谩骂显然不是正常的文学批评话语方式。这种话语方式往往是发挥了文学之外的某种功能(社会的、娱乐的、新闻的、噱头的),而没有真正讨论文学的本体和诗学问题。而如果一般意义上的文学批评受此“新潮”话语方式的影响,其后果是可想而知的。传统意义上的文学批评在一定程度上被捆绑在了全媒时代的手术台或者展览台上。传统范式的文学批评更多的是知识的炫耀、套用以及自说自话,再加之这种批评已经被大学机制、课题项目和职称薪级所限制或豢养,其话语的真实性、有效性已经大打折扣。在全媒时代的失范的黑匣子打开之后,我们同时看到了媒介批评和传统文学批评的双重问题和缺陷,大吵大闹和自以为是使得它们各自走向了极端。“共谋”、共生的这两种批评话语都在很大程度上远离了真正的文学批评,批评者的立场、情怀、操守和担当已经无从谈起。那么那些常年浸淫于纸质媒体且曾长期获得了文学生态赠与的“权力”甚至“权威”的公信度和光环的批评者们在全媒时代能够比那些并不“专业”和“学院”的诗歌阅读和批评者们多什么优势呢?显然更多的寄居于网络、博客的文学写作者们能够在相当短的时间内积聚自己的圈子和利益伙伴,他们的任何观念、活动和想法都能够在新媒体力量的帮助下在极短的时间内出现;任何人都能够在论坛和博客上发表关于编选某某年度作品选、举办某某文学大展和某某国际文学大奖的通知;任何一个人都能够在网络上发布他所撰写的任何文章,甚至不乏“来路不明”者所写的诗歌史。那么传统意义上批评者们扪心自问,全媒时代还需要一般意义上的文学批评吗?或者说批评者的身份、位置和作用以及“公信度”发生了什么样的变化?如果要继续维持曾经的批评家们的“荣光”和“权威”,我们该如何做?有没有出路?这显然是当下的文学批评所必须面对的难题和困惑。

二

然而我们看到在新世纪的“曙光”和文学进化论的神话故事里,对十年来的文学写作以及批评抱有乐观态度和立场的人并不在少数。当我们对新世纪的文学批评所出现的问题予以提出和分析的时候,当我们在题材神话重建、文学批评的本质主义倾向不断强化以及文学批评的时代伦理、社会学倾向予以显豁的时候,我们可以确认当前的文学批评不是走在越来越广阔的道路上,而是成了过山车似的晕眩和沉溺的可怕的“蒙面者”。

无论是作为批评者还是作为个人来说有一种宿命,作为中国人来说更是避免不了。我们说批评家有“今日的”,也就有“昨日”的。“80后”以及马上浮出水面的“90后”批评家估计过不了三五年就会使“60后”和“70后”批评家们不得不成为“昨天”的批评家了。这是一种必然,也说明了一个悖论——文学批评是一门衰老得最快的学问。这也同时说明一个问题,作家可能不会“老”去,但是批评家很快就会沦落。而更为可怕的还在于中国的文学批评生态在不断的恶性循环而又不自知的境遇下制造了大量的面对诗坛和“文学史”无力的失语者,中国已经进入了一个妄谈美学的暧昧时代。换言之,更多的文学批评所扮演的角色是从古今中外的各种名目纷繁的诗学概念出发圈定自己的领地,再加之中国文坛的圈子和山头的江湖气的排队占座的习气,文学批评在更多的时候成了某种利益的美学借口。面对着同样的一个作家和一部作品,不同的批评者却会产生大相径庭的阅读和阐释。正是这种妄谈美学的集体症状使得文学批评已经失去了公信力,文学批评成了愈发可疑的行为。在政治年代,这些面孔充当的是义正严词的旗手和号角,在拨乱反正的年代,这些面孔又扮演着道德审判者和历史的受害者,而在21世纪的后工业时代,这些面孔又沦落欲望和金钱的风尘,成了官僚、商人的抬轿者和令人肉麻的吹鼓手和“红包”写作。这也涉及到一个重要的批评伦理问题。说到批评的伦理甚至当下正在讨论的批评制度,我想说三件事,这在今天的文学批评语境中是具有寓言性质的。第一个要说的是,一位权威批评家的一句话。在前不久的两次会议上,我最为钦佩的某最著名的批评家说了一句话,我个人很不认同。他说,中国的诗歌从1990年开始之后的20年读5首诗就足够了。我不知道他所讲的这5首诗是什么样的诗,这是虚无的拒绝和保守主义的文学批评观念的显现。这也一定程度上代表了当下文学批评中一些“老牌”的受到推崇的“学院派”批评家的声音。第二个要说的是,我刚刚看了一篇关于女性诗歌的批评文章,我读的时候却感到非常奇怪,这让我立刻想到另外一篇文章。当我翻开1986年的一本期刊,发现作者竟然是同一个人。这两篇文章语调、格局,包括所有的观点都是一样的,只是换了几个诗人的名字,这也反映出一个批评的伦理——自我复制、批评惰性甚至学术作假和剽窃。第三要说的是,在今年南开大学召开的中国现代诗歌语言的国际研讨会上我提了一个问题,也是针对批评机制和批评伦理的。针对当年诗歌界的盘峰论争,我追问的是,当年为什么出现了如此激烈甚至“你死我活”的诗学论争?而当年的“民间派”、“知识分子派”以及“中间派”有没有在时隔多年之后在写作和诗学观念上发生变化?如果发生了变化,它的背景和动因又是什么?换言之,很多的文学批评都不是深入的、追问和探询的,而往往是看似“条分缕析”实则浮光掠影的浮泛批评。而这三个判断也反应出当下的文学批评确实仍然带有不可回避的惯性机制和新的问题。

董重作品·谜花NO.3 布面油彩炳烯 150×150cm 2011

三

而谈论当下文学批评的语境、生态、机制甚至是体制,我认为还是应该回到一些具体的问题上来讨论更合宜。在一些文学批评者看来,世纪之交,尤其是新世纪以来,中国的文学场与经济生活之间的关系是越来越密切,事实也确是如此。据此,这些批评者就强调在市场权力和G D P力量不断强大的社会语境之下,中国的社会阶层不断分化为贫困化的底层人群和中产阶级的日益壮大,而文学则在此过程中扮演了“前所未有的奇怪角色”。值得注意的是,在新世纪以来逐渐流行起一种新的文学批评倾向,即重返“道德”和“伦理”的社会学批评话语。在社会分化的图景中,一些批评家的伦理道德感和阶层意识愈益强烈、膨胀甚至有以此为圭臬取代其他评判诗歌标准的倾向和企图,而“底层”的苦痛、眼泪和愤懑就成了这些批评者控诉经济和工业时代的最为妥切的依托,所以我们听到了这样的声音——“历史注定要让道德来背负沉重而充满悲情的债务,要让一些人的命运成为这诗意崛起的牺牲品”,“底层人的命运从来也没有像今天这样充满着辛酸和愤懑。谁会为他们代言,记下他们那无声的哭泣和凄凉的内心?”这种文学批评倾向在剥夺了“日常生活审美”的个人经验和“现实”的多重路径之后无形中助长了“底层”的“题材神话”和文学创作不断偏激和偏狭的“伦理”化的美学趣味和倾向。而“中产阶级趣味”的提出更是使得文学批评界和作家在“伦理”幻觉和阶层意识中制造了新一轮的批评话语的危机和失效。与此同时,社会的剧烈分层也导致文学写作和文学批评的伦理化倾向越来越明显。

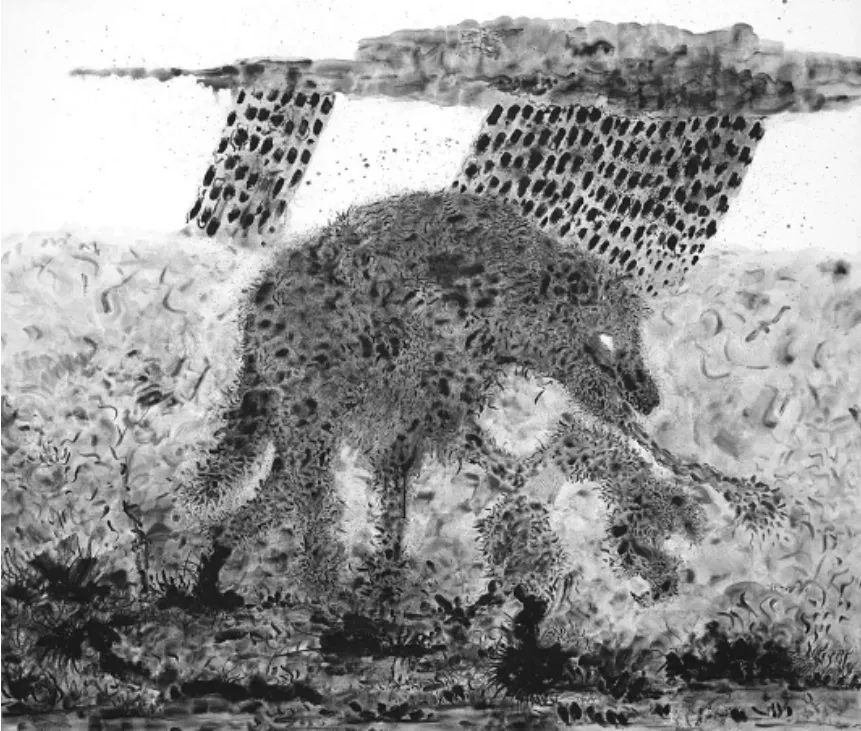

董重作品·荒原NO.1 布面油彩 150×175cm 2011

众多倚重文学社会学观念的批评家太过于强调文学的社会属性和作家的阶层身份,这是否印证了当年库切所说的在新批评之后没有任何一个学派还愿意处理诗歌自身?而科恩·布拉姆施奈特早在《德国的贵族和中产阶级》一文中就强调一个人只有从其他资料而不是从纯粹的文学作品中获得有关某一社会结构的知识,才能发现某些社会形态极其性质在文学中的重现程度。过于强调文学自身的社会属性显然又是当代文学宏大叙事和社会学批评的翻版与旧调重谈。在需要提醒的不良的诗歌批评倾向中尤其要注意的是“政治”和“意识形态”批评话语的重返文坛和二元对立诗学观念的重新确立所导致的诸如题材神话的重新“崛起”,诗歌写作和批评的伦理化的不断加重和偏颇。而这种“伦理化”的社会学批评话语的重新确立不能不与现代化进程中后社会主义时代和新移民运动背景下复杂的社会分层状况有关。早在1925年毛泽东就在《中国社会各阶级的分析》中将中国社会成员区分为地主阶级、买办阶级、中产阶级、小资产阶级、半无产阶级、无产阶级和游民无产者等阶级。而事隔70多年之后一位著名作家则又重新对中国社会阶层进行了划分,如当代资产者阶层、“买办”阶层、中产者阶层、知识分子、城市平民和贫农、农民和黑社会等。而暴力革命年代的“谁是我们的敌人?谁是我们的朋友?这个问题是革命的首要问题”似乎重新在中国文学的写作方向和批评立场中产生了不小的回响,一场诗学和社会学的争论重新燃起。在“泛政治”化的社会主义时代语境之下,这些重返“政治”批评的批评者在文章中不断使用“底层”、“人民”、“现实”、“苦难”、“阶层”(阶级)这些关键词,不断激烈地使用“二元对立”、“分裂”、“对峙”、“分化”、“反抗”这些意识形态词语,从而在很大程度上造成了极大的正义感和道德化身的印象,也从而获得了文坛、批评家和媒体的道德同情和话语权力的支持。为数不少的批评家呈现出简单而廉价的二元对立的冲动与伦理机制的狂想,在农村与城市、底层与中产、历史与当下、赞美与救赎、挽留与拒绝中设置鸿沟和立场,而正是这种分裂和“排队”的姿态使得以上的二元对立项之间的张力和复杂性在不断消弭中呈现出强硬的“本质主义”倾向。这也同时衍生出了一种“仇恨”诗学。这种缺乏还原的历史主义和田野作业式的诗歌话语方式却在新媒介和话语权力的掩护和支撑下获得了“道义感”。当年的哈贝马斯把“市民阶层”作为“公众领域”的中坚力量,而现在则由“底层”替换市民阶层而成为公众领域的主体,这也使得这一群体成了民间话语和国家主流话语的共同塑造的“想象共同体”。但是以当前的诗歌写作语境而言,当新世纪以来文学写作中的底层、民工、草根、弱势群体、农村、城乡接合部成为国家主流驱动和社会伦理共识的时候,当这些带有“社会问题”题材的写作成为新一轮的“主旋律”和“时尚”的时候,当这些题材甚至成为数量不在少数的作家谋得利益的手段的时候,这些带有强烈的社会性和公共性特征的写作潮流在我看来不能不是可疑的。值得注意的现象就是“底层”在社会现实中的弱势却成就了创作和批评上的“主流”和“强势”,成了时代的“最强音”。在社会学和伦理学的现实层面来考察“底层”在身份、处境尤其是经济和物质上的状况确是值得关注并且是有意义的,因为我们一直在痛恨为富不仁;但是在文学上考量“底层”写作不是单纯的伦理和社会维度就能够解决的。实际上,现在的众多批评者和写作者忽视了“底层”自身的多层面性,尤其是“底层”在精神上的一些缺陷和天生的不足。我想我们已经在中国文学史上看到了现代化进程中农民,尤其是经典的文学作品中“农民”、“大众”的除了优点和值得同情之外的灵魂上的沉疴和劣根性。而现在流行的一哄而上的“打工诗歌”、“底层写作”、“新农村写作”以及相应的倡导者和鼓吹者却几乎是同时在阶级血泪仇和痛苦甚至怒吼中将这一阶层和诗歌写作现象抬到了至高无上的道德伦理的“圣坛”,并且从而能够俯视和指责其他阶层和其他类型的诗歌写作。文学不排斥道德伦理,但一旦当道德伦理取代其他甚至一切的时候就是可怕的。正是在这种无限强调“底层”和“道德”的立场上,这些批评者就要树立一个相对立的“敌人”,这就是目前非常流行的言论“中产阶级趣味”(“中产阶级趣味”有时可以替换为“白领文化”、“中产阶级文化”),而在笔者看来,在文学领域这些批评者所制造的“中产趣味”是个伪问题,是一厢情愿、无中生有的“假想敌”和话语策略。实际上,这也存在着合理性的一面,但是我们看到众多的论者和写作者都在强调的是“底层”的苦、泪、痛,看到了这些被压抑甚至压迫者值得同情的一面,但是这一群体的其他的方面就被完全搁置,这从而使得问题不断走向了单一的阶级维度和社会学窠臼,使得这种写作和相应的批评支撑都显得不够可靠。换言之,在这些批评者和写作者看来“底层”不仅在经济和物质上值得同情而且他们的“思想”“情感”都是高尚的、进步的、正确的、正义的。我们都知道“底层”在中国目前的现实情境中其构成是相当复杂的,而各类人群的观念,不仅差异很大,而且其中存在很多落后的传统观念和思维模式,甚至错误的想法。然而这一复杂的“底层”构成和差异性、多层面的“精神资源”却不断在那些写作者、批评者和鼓吹者那里被“过滤”。这就产生了一些批评者完全以社会学、阶级(阶层)论和道德化身来取代文学批评的流行倾向,而他们所欢欣鼓舞的就是“疼痛”和“感人”的“道德良知”的文学越来越多了,“介入”和“担当”的具有社会责任感的文学越来越多了。而这些论者在此基础之上就义正严辞地对“非底层”文学写作展开了义不容辞的批判与攻讦。文学不排斥道德和伦理功能,但一旦当道德和伦理取代其他甚至一切功能的时候,文学生态不能不是可怕的,这最终只能在运动心理中走向非文学的可悲命运。作为“个人”的写作,在社会主义时代仍会延续下去,因为这个推土机和拆迁队无比疯狂的年代同样制造了大量的“伦理话语”。这种类型的流行性写作的寓言性和“伦理话语”是显豁的,我们据此看到了越来越多的文学话语权力的争夺者以及在主流美学的规训下“思想”和“写作”一起被征用的流行的“底层作家”和“现实主义诗人”吗?然而我们看到的却是一些批评家在私下和酒桌上对这种“底层”美学和“中产”趣味的文学的质疑,而在公开的场合这些批评家却充当了不批评、不认同、不介入的讨巧者和暧昧的“中性”角色和“中庸”立场。这多像我们当下娘里娘气的“中性”和“去势”的时代。这也在一定程度上揭示出文学批评生态的功利、庸俗、媚俗和可怕,甚至可耻。

我不无可悲地意识到我的这篇文章已经成为了不折不扣的“伦理化”批评,差别可能只是在于立场的不同而已。这可能正是当下文学批评的可悲命运,我们一再谈论文学,而实际上我们的批评却正因陷于“娱乐”、“道德”、“伦理”甚至“意识形态”话语的泥淖而正在离文学远去。显然,新世纪以来的文学生态和批评伦理重新出现了具有“新时代”特色的一些病态,重新审视批评家的角色、功能以及重新反思和检视我们当下的文学生态和文学现场不仅是必备的功课,也是亟待解决的重要诗学难题。一切还都在持续甚至恶化之中,我们的文学批评是否能够为之一变还未为可知。还是回到多年前的那句话——我们的文学和文学批评是否在走着越来越宽广的道路?