小说的物质性和颠覆的困境——读《包法利夫人》

2011-10-20萧相风

萧相风

“包法利夫人,就是我!”

1856年《包法利夫人》的诞生让作者福楼拜一跃成为法国文坛继巴尔扎克之后当之无愧的接班人。当小说问世后,以败坏道德、有伤风化为罪名,福楼拜被传上法庭,经律师的辩护和文学同僚的声援,才被宣告无罪。之后,人们又纷纷指斥女主人公爱玛腐化、堕落、不切实际,但是福楼拜说:“包法利夫人,就是我!根据我来的。”(勒内·德沙默《一八五七年前的福楼拜》)

今年6月底的一天,我从潘家园淘来一本《包法利夫人》。封面泛黄,页角微微卷毛,扉页上还写着某某于一九九一年九月十二日购于北京首届图书节,译者是张道真,虽从英文转译,但译文清新流畅,一九九一年外国文学出版,品相还行。我喜读旧书,尤其是八十年代出版的旧书,除了经济,更在于款式设计朴素无华,尺寸大小适中,印字方正,排版质朴疏朗,拿在手里亲切,看在眼里不累。鲁院学习将近毕业的那段时间,一个微醺的晚上,借着床头台灯,我偶尔翻开了这本旧书。

“我们正在自习,忽然校长走了进来,后面跟着一个没穿制服的新生和一个搬着一张大课桌的工役,睡着的学生都惊醒了,每个人都站起身来,仿佛正用功时给打扰了似的。”这时一个叫包法利的男生来到了我的眼前,一点一点的,他的人生在展开。

——然后,包法利先生学医了,包法利先生结婚了,包法利夫人死了,包法利先生又续弦了。真正的主角包法利先生新的妻子爱玛出场了。新的包法利夫人一开始是个持家的妻子,但是随着时间的消磨,她渐渐迷恋于美酒、盛宴、风暴、骑士、大庄园、高贵的男人和上流社会,她要仿照她在教堂偷看过的浪漫主义小说那样来生活,因而无法忍受身边呆板的丈夫和平庸的日子。福楼拜的叙事不紧不慢,我的思绪早已超过了他,我早早地赶在前面,等着他。但是福楼拜似乎极有耐心,他秉承巴尔扎克所奉承的写实风格,老老实实地,试图将法国外省的人情风物做一个详细的历史记录。因此这本小说的副标题仿照《人间喜剧》被标为“外省风俗”。

福楼拜写了五年之久,他是慢慢写,我想我也要慢慢读。7月8日从北京学习归来,我在公司每天上下班的班车途中,来回两个小时借着大巴颠簸的节奏,捧着这本书一点一点地读。

故事慢慢朝下发展,尽管我知道,结局是爱玛服毒自尽。但是她的情人怎么还没出现呢?包法利夫人怀孕了。一直到了79页,小说的第二部,包法利带着夫人坐着马车来到了永维寺镇。

我的日子依然一天天过,就像爱玛枯燥无味的生活日复一日。我每天下班回家,躺在没有撕掉塑料包装的沙发上,打开十四英寸的彩电,举起遥控器换一圈频道,总共十几个频道。这一天,我看到央视新闻,温州发生了重大的动车追尾事故。下午的阳光从后面蓝色的窗纸透进来,落在橙色的瓷砖地面,客厅里充满了夏日炎热的沉闷。远处五金店和旧货铺里有金属切割声,在密集的楼群中似乎天天都有这种声音。吱吱……代替了乡间的蝉鸣。上午朋友约我出去见新朋友,我回了短信说,不去了。此时我放下书,伏在小桌上写了一首诗《包法利夫人或事故》:

给朋友短信,上午不闲

不能去石岩见面。

外面正在下雨,停了一阵

接着再下。短信上说,

下次再见吧。我在读福楼拜,

整个下午,我颠着马车

正带着夫人去永维寺行医。

一路风驰,风景很美。

那时也没有什么出轨。

外面正在下雨,下了一阵

接着再下。我,包法利,

正准备去乡间治病。

一路伤痛,雨下得真凶。

浪漫主义药箱在路上

被撞得支离破碎。

我正好看到第二部的开头:永维寺是一座距卢昂三十二公里的市镇。这市镇在通往阿伯维的大道和通往波威的大道之间,在里俄河灌溉的一块盆地的尽头。这条小河流入安戴尔河,在靠近河口处,推动三座水磨。这里有少量鳟鱼,星期天孩子们常到这里钓鱼玩。

福楼拜叙述从容,措词精准自然,在这里花了足足五页纸,给永维寺绘出了细腻的风景。从波瓦西耶离开大道,来到这块像一件滚着银边的巨大披风的盆地,橡树林,富含沙砾的土质,房舍,酿酒坊,牲畜,教堂和广场,福楼拜带着我这个读者,仿佛电影中一个悠长的长镜头向前推着,不紧不慢地参观。但是我被他的什么所抓住呢?是这本名著所积累的知名度和历史深度,还是别的什么呢?福楼拜简洁洗练又不乏韵味的笔法,将十八世纪法国的风土人情建造了一个密实有力的磁场。小说中丰厚的物质性仿佛百科全书,让人一步一步陷了进来。

包法利夫人终于遇见了第一个情人,一个叫莱昂的公证事务所见习生,他们暗地里相互倾慕,那种爱恋的情愫若有若无,小心翼翼地埋藏于内心。莱昂是一个情窦初开的年轻人,而包法利夫人是一个尚乏偷情经验的女人,双方都保持着谨慎的姿态。他们顺着小河往永维走回来。在灯心草和荷叶之间,在河中蓝色的小气泡一个接一个,不断破灭又不断出现,在阳光中灿灿闪光。他们保持着沉默,内心躁动。“包法利夫人打着遮阳伞走过,伞尖把萎谢的小花碰了下来,落在黄色的尘土里。有时,墙里伸出些金银花或是铁线莲的枝条,和伞边的丝线绞在一起,在绸伞面上拖一下。”这样有意味的细节,仿佛隐隐暗指着这对地下情人纤细的心理变化。

但是没完。懦弱的莱昂不敢主动偷食禁果,他选择逃离永维,去往巴黎学习。小说虚晃了一下,迂回了一圈,然后让情场老手鲁道尔夫邂逅了包法利夫人,包法利夫人陷入鲁道尔夫编织的情网,以至最后她疯狂地提出私奔。鲁道尔夫只是一个玩弄情感的猎艳者,当他厌倦了这段情感,对包法利夫人也失去了兴趣。他失约了。经过这次打击,包法利夫人一病不起,仍然痴心不改。后来,她在卢昂剧院看歌剧时重逢莱昂,这次偶遇重新点燃了他们内心的激情。莱昂这些年在巴黎也沾染不少习气,在情场上不再羞涩,而包法利夫人也有过一番偷情经历,两人一触即发,又发生了一场风流韵事。尽管只是一个偷情的故事,但是福楼拜保持了冷静客观,用放大镜巡视一遍周围与此有关的所有事物,他的着眼点并不是偷情,可以说,这是一部反爱情小说。

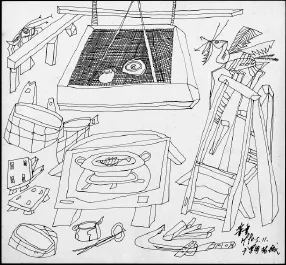

董重作品·007

这或许就是为什么还坚持读《包法利夫人》。没有传奇,没有曲折。它给我铺开了一张厚实的生活地图,让我亲近身边的事物。我用一张A3型号的纸给这本旧书做了封皮。仿佛回到用旧报纸包课本的小学时代,为了不让旧书变得更旧,我更加珍惜书本了。每天上班乘公交,我从一个公墓的站台下车,沿沙河西路往回走,来到指定地点等公司的班车。公路的两旁栽满小叶榕和朱槿,正值朱槿开花的时候,一簇簇红艳艳的朱槿在绿叶丛中开花,吐出长长的红色花柱和黄色柱头。有时我会摘上一两朵,放进黑色的布制手提袋里,与《包法利夫人》呆在一块。因为这本书,我忽然对周边的一切草木都发生了兴趣。于是我逐一辨析路边的重瓣朱槿和单瓣朱槿的区别、黄花夹竹桃和普通夹竹桃的不同,以及草丛里修长的那株是文殊兰还是蜘蛛兰。仔细,再仔细些。写作怎能离开细心的观察呢。

掩卷之余我认真思考小说的物质性。伟大的小说在矗立起来时,必须要有一个物质基础。当我们进入多媒体时代,用照相机咔嚓一下,或用DV机一录,世界就装进了内存卡,就被电视电脑播放出来了。但是在小说中,我们如何描绘世界,如何应付可触可感的现实世界?是否就可以不必在物质层面上费墨呢?现在的小说太省事了,太快捷了,一步就进入叙事主题。小说的物质性在快节奏的阅读中被读者忽略,被作者抛弃。人们只注重有趣和好玩,只关注传奇。物质的合法性被貌似的先锋手法、半吊子的极简主义以及狂欢的娱乐精神全部否定。小说似乎成了一种最简单的讲故事,只要会说话,会识字,就可以开始大胆进入了。

临摹、写实、呈现,是写作的ABC。《包法利夫人》却仅仅是在讲一个普通的偷情故事,讲一个女人如何不甘平庸的世俗生活,而一意孤行。因为它,我不得不放慢脚步,反躬自问,你对你的所写认识得足够透彻吗?你认识你身边的事物吗?有的作者甚至连自己也不明白所写为何物,他只是糊里糊涂地写来,然后糊里糊涂地抛给读者,企图让读者从中能读出一种高明来。他试图用糊弄读者的方法获得高明的回报。

《包法利夫人》告诉我们,最普通的日常生活也可以写成小说,螺丝壳里做道场,只不过这种写法是最见功底、最花精力的,需要十足的耐心。福楼拜是极富耐心的一位修辞家,“我们无论描写什么事物,要说明它,只有一个名词;要赋予它运动,只有一个动词;要区别它的性质,只有一个形容词。我们不断地推敲,直到获得这个名词、动词、形容词为止。”我们不是经常堆彻名词、动词,无节制地使用一堆形容词吗?因为福楼拜精雕细琢的卓越和刻苦,李健吾先生说,司汤达深刻,巴尔扎克伟大,但是福楼拜,完美。

福楼拜因为对现实生活不遗余力的刻画,对小说人物冷静的剖析,被莫泊桑、左拉等人尊奉为现实主义大师和自然主义小说鼻祖,甚至为后来的现代派和后现代派青睐有加。除却小说的物质性,福楼拜实践了另一个重要理念:反小说。尤其在十九世纪法国盛行浪漫主义小说时,福楼拜明确提出反对浪漫主义小说,反对情绪化和夸张手法。包法利夫人在十三岁那年被父亲送往修道院,在教会念书那会儿,她读《保尔与维吉妮》,看瓦尔特·司各特的小说,喜欢听离奇的故事,端详绘有英国贵妇的画册,崇拜玛丽·斯图亚特和传奇女人。当她母亲去世了,她特意向父亲要求死后和母亲葬在一起。父亲以为她忧伤过度,跑来看望她。她在心里却暗暗得意,因为她一下就进入了这种灰色人生的理想境界,这种难得的境界,一个平庸的心灵是怎样也无法达到的。她听任自己浸沉在拉马丁式的缠绵悱恻里。福楼拜在分析爱玛的成长史时提到这个有趣的细节,原来爱玛的浪漫是为浪漫而浪漫,不是出于对亲人的爱,纯粹出于个人畸形的自私心理需要,可谓被浪漫主义思想毒害至深。

董重作品·008

对浪漫的含义理解予以重新解读,包法利夫人成了他所着墨的浪漫主义的一个象征符号,从这个角度上看,福楼拜可以说是一个解构主义的先行者。他尽管冷静,却时而站在爱玛的背后,无奈地摇头。他爱她,但他用叙述将她推向绝路。福楼拜一点一点地还原生活、批判世俗头脑中可笑的想法和道貌岸然的人物。福楼拜似乎在为旧时代唱挽歌,在给路易·布耶的信中,他说:“路易·菲利浦一去,有些东西跟着一去不复返,如今该唱唱别的歌了。”反对前人的积弊,在伟大的作家那里有一个传统——塞万提斯因为厌恶风行一时的骑士小说而写下了《堂·吉诃德》,讽刺一批胡编乱造的所谓传奇。福楼拜因为反对虚伪的浪漫主义而写下了《包法利夫人》,详尽地描写一个女人因为幻想浪漫的爱情而不断毁灭自己,批判不切实际的浪漫主义对现实生活的戗伤。智利的何塞·多诺索因为不满拉美文学的现状而写下了《旁边的花园》,作者说,首先这是一部反爆炸的小说。

“包法利夫人,就是我!”——在反对浪漫主义小说的同时,福楼拜照样借用了典型手法,塑造经典人物,重视文本的形式。在大量细节的描写,他只是站在语言的背后,他的意图最终也是在抒情。小说的物质性并非是去情感化,巴尔扎克说:“要对一个人做出判断,至少要设身处地,深入了解关于他的感情、不幸和思想的秘密;只想就事件的物质方面去了解他的生活,这是写编年史,是给傻瓜们作传记!”在《包法利夫人》中,福楼拜文笔纤细优美,富有金属质感和水晶般的光泽,尽管他在批判主人公,然而在行文中又明显营造了一种浪漫气质的感官世界。尽管他是克制冷静的,然而他又是深入人物的内心去揣摸,设身处地思人物之所思,想人物之所想。福楼拜在透视包法利夫人时,想必也窥出了自己的浪漫情结。因此他说,包法利夫人,就是我。1849年他曾写了《圣·安东的诱惑》,他说:“在《圣·安东的诱惑》里面,我自己就是圣·安东,而且忘记了我是。”他反对的只是一种低劣的文学做法,本质上他和浪漫主义小说殊途同归。

幻想、不切实际和小资情调,不能与浪漫主义划上等号。“包法利夫人,就是我!”——早期的福楼拜也是一位深受浪漫主义熏陶的作者。在朋友布耶等人不断批评和纠正下,福楼拜开始意识到,浪漫主义是一个极易被片面化的概念。他在小说中批判庸俗狭隘的浪漫主义,抛弃光怪陆离的叙事,同时他追求日常的仪式感,将生活细节进行小说化,有时甚至还要借助浪漫主义风格来落实他的日常生活仪式化。在批判这种强大的浪漫主义传统中,福楼拜无法突围,他只能指出错误,却不能指出正确,事实上他也无意于指出。正因陷入这种矛盾,从福楼拜的颠覆中,我们不能单纯地视之为彻底的背弃;不能说,哦,福楼拜,一个完全反对浪漫主义的人。与其说福楼拜在批判浪漫主义,不如说他也在批判现实,正是因为对现实和现状的不满,福楼拜陷入一种两难的尴尬中。当人们给他贴上现实主义标签时,福楼拜也是反对的。说白了,他试图寻找一种新的危险的写作方式。有趣的是,在当时的法国,巴尔扎克、司汤达都是被称作浪漫主义小说大师。福楼拜试图想在颠覆中确立一个元小说,或者说,试图成为一个小说的源头,他因此而不满足于一个教条化的标签。

颠覆一个教条化的理念时,福楼拜就是一个西绪弗斯。他将坚硬的石头推上去,同时石头又必将落下。写作如此,生活也如此。

在今天,还有多少爱玛呢?他们哈韩哈日,渴望自己也是还珠格格,对偶像剧里的爱情无以复加地景仰,被“非诚勿扰”所诱,与生活发生严重错位,渴望传奇。这又是一个包法利夫人时代。真乃万事万物合乎理性啊。该发生的没有一样能落下。在阅读中,我大脑中也酝酿着另一个关于偷情的短篇小说,就是借用《包法利夫人》的片段来结构这个小说。我写一个长期出差归来的男人怀疑妻子外遇。因为妻子抱怨生活平庸,对丈夫不满,宛如另一个爱玛,让男人生疑,他暗中搜索房子里的蛛丝马迹,在被单和衣柜中搜寻不一样的气味,在地板和角落间查找不一样的毛发,通过网络查看妻子的手机通话记录。我也想铺开大量的物质细节,在每一个小节之前,插入一段包法利夫人的偷情后的文字作为互文和暗线。一个男人一边阅读小说,一边在现实中交叉自己的生活。

我要表现什么呢?人性的永恒?悲剧的重演?现实对文本的戏仿?还是两者的互文?不。我自己还没有想好结尾,也不愿攀龙附骥。结尾之一是,出差的男人经过一番折腾之后,终于找到了妻子的一点异常,妻子与一个陌生的电话时而往来。当他找到这个电话时,发现妻子原来也怀疑他是否在出差期间发生外遇,委托别人留意监察。双方相互不信任,相互交织着怀疑,由人性的劣性推动着故事而完结。

“包法利夫人,就是我!”——我也陷入了洞微人性的矛盾中。在《包法利夫人》中,福楼拜塑造了不少有趣的人物,包括药剂师鄂梅、神甫布尔尼贤和镇长杜瓦希先生。在最后,钢琴师朗贝勒小姐也来诈取并不成立的六个月学琴费。其中最精彩的要数鄂梅先生,他见多识广,信仰自由,反对宗教,追求新潮;同时又喜欢夸夸其谈,贪慕虚荣,巴结名流,利用卑劣的手段打压异己,甚至连一个瞎子乞丐也不放过。鄂梅先生多像我们现实中的某些中产者。福楼拜创造了一群活着的人物。他也可以说,鄂梅先生,就是我。

我们今天的许多写作原则,其实在福楼拜时代就已树立。正如左拉所言,新的艺术法典写出来了。经历过二十世纪欧美后现代文艺思潮洗礼之后,直到今天,艺术是否真的在线性前进呢?

我的那个想象中的小说本不值一提。它只是阅读与现实的交配产物,衍生品没有诞生的价值。但是我得提一提,每次去潘家园旧书市,廉价的旧书多得令人绝望,在一堆堆倾倒在书摊上的杂芜凌乱的旧书中,我为什么偏偏淘出了这本书?这次去北京鲁院学习,开课的第一节文学课,是李敬泽老师讲的,名字叫《福楼拜的鹦鹉和卡佛的酒》。他说,现在的很多小说,急吼吼的,只有故事情节,人物在不断地对话,他们是赤祼裸的、急不可耐的,天天只知道干大事。至于这些人物穿什么衣,吃什么饭呢,可惜的是,小说家们从不让这些人物吃饭穿衣。这是不让人活!因为这个提醒,我又慢下脚步回到小说的起点。读者需要耐心,作者更需要耐心。

——记住,不要糊弄读者。

在一个闷热的下午,我终于翻到了最后一页。读书不应该都是轻松的。最后,包法利夫人死了,包法利先生也死了。家产变卖,折合十二法郎七十五生丁,恰好够作路费,他们的女儿小贝尔黛被送到一位姨妈那里,姨妈穷,贝尔黛只好又被送到一家纱厂做工。永维的药剂师倒是时运日益昌隆,如愿以偿获得了荣誉勋章。生活照旧。