水生态保护与修复

2011-06-13魏开湄

魏开湄,侯 杰

(水利部水利水电规划设计总院,100120,北京)

随着我国经济社会用水量不断增长,水资源短缺与经济社会快速发展对水资源保障的要求日益提高形成尖锐矛盾,许多地区尤其是北方地区水资源过度开发问题十分突出,水资源开发利用程度超出了水资源承载能力,造成河流断流、湖泊湿地萎缩、地下水超采、水生态功能受损退化等一系列生态环境问题。加强水生态环境保护,修复受损的水生态系统,成为促进水资源可持续利用、生态环境良性循环和经济社会可持续发展的重要任务之一。

一、水生态状况与问题

1.水生态环境禀赋不优越

受气候和降雨量影响,我国有39%的面积属于干旱、半干旱地区,人类活动易引起土壤侵蚀、沙漠化和盐渍化;在半湿润、湿润地区,也有一部分地区生态环境相对脆弱,约有占国土面积10%的地区属土壤侵蚀中度敏感区,占国土面积2%以上的石灰岩地区易发生石漠化;再加上高寒缺氧的青藏高原等由于特殊地貌和气候等因素造成的生态脆弱地区,总体上看,我国天然水生态环境较脆弱的区域至少占国土面积的七成以上。这些区域生态环境先天脆弱,抗逆性和承载能力较差,对人类活动的影响较为敏感,容易发生退化现象,一旦出现植被破坏、土地沙化、水土流失、草原退化等生态环境问题,恢复和治理非常困难。

2.生态用水被大量挤占

随着经济社会的发展,用水量持续增长,为了维持经济社会的发展,不得不依靠大量挤占维持河流、湖泊和地下水生态环境功能的生态环境用水,水资源开发利用大大超过水资源的承载能力,给资源和环境造成巨大压力。北方地区主要河流多年平均挤占的河道内生态环境用水约为132亿m3,相当于多年平均河道内生态环境需水量的13%;平水年挤占量约为130亿m3,中等干旱年约为221亿m3。海河、黄河、辽河、西北诸河区中水资源禀赋条件较差、水资源开发利用程度较高的地区,经济社会挤占的河道内生态环境用水量一般约占其生态环境需水量的20%~40%,其中河西走廊的石羊河流域高达46%。

由于地表水资源短缺或遭到严重污染,我国许多地区不得不依靠过度开采地下水维持经济社会发展。根据对目前我国地下水实际开采量与可开采量的分析,现状全国浅层地下水年均超采量为112亿m3,不合理的深层承压水开采量为70亿m3,多年累计超采量达2042亿m3。

3.水生态系统功能受损

长期累积性过度开发利用水资源,导致部分河流和相关地区水生态系统功能受损甚至严重退化。特别是北方部分水生态环境较为脆弱的地区,由于长期干旱缺水,生态环境不断恶化。

20世纪80年代以来,我国特别是北方河流实测径流量较其天然径流量均呈显著的减少趋势,许多河流(段)多年平均实测径流量仅为其天然径流量的20%~40%,部分河流(段)仅为10%左右,入海水量大幅度衰减,河道断流和萎缩严重,河流功能衰减或基本丧失。

较20世纪50年代,全国湖泊面积减少了15%;大于10 km2的湖泊中有230个湖泊发生不同程度的萎缩,其中89个干涸,干涸面积4289 km2;天然陆域湿地面积减少1350万hm2,减少了28%;地下水超采造成部分地面沉降、塌陷、地裂缝,海水和咸水入侵,地下水水质恶化等环境地质问题。

二、水生态保护与修复思路与目标

1.生态环境用水体系及其分类

根据对流域生态系统中水循环过程的分析研究,水汽凝结以降水形式降落到地表的过程中,其中一部分被植被拦截或被植物散发;一部分渗入地下转变为地下径流(贮于地下的水,一部分上升至地表供蒸发,一部分向深层渗透,在一定条件下溢出成为不同形式的泉水或进入河道成为河川基流);其余部分降水形成地表径流。地表径流和返回地表的地下水,最终沿江河水系或地下水系注入海洋或蒸发到大气中去。在流域的整个水循环过程中,可以概化成形成水资源之前和形成水资源之后的生态环境用水循环过程,分为四个方面。

①降水在形成水资源的过程中,有很大一部分水量被天然生态系统所利用,主要形成流域的蒸散发量,以维持流域的天然生态系统。降水是维持区域天然生态系统结构功能、稳定性和多样性的主要水源,这部分生态环境消耗量对流域天然生态状况起着决定性的作用。

②降水形成的河川径流,在人类用水以及沿途汇入支流和与地下水发生转化的过程中,需要一定的水量以维护河流生态环境健康,河道内生态环境用水是指维持河湖给定目标下生态环境系统一定功能所需要保留在河道内的水量,河道内生态环境用水兼具航运、发电、水产等河道内生产功能。

③降水形成的地下水系统具有一定的环境地质和生态功能,为了维护这种生态功能,需要维持一定的地下水水位或维护一定的地下水循环而需要的水量。

④河道外生态建设的用水,专指保护、修复或建设生态环境需要进行人工补充的水量,包括城镇生态环境用水、农村生态环境用水和林草植被建设用水等。

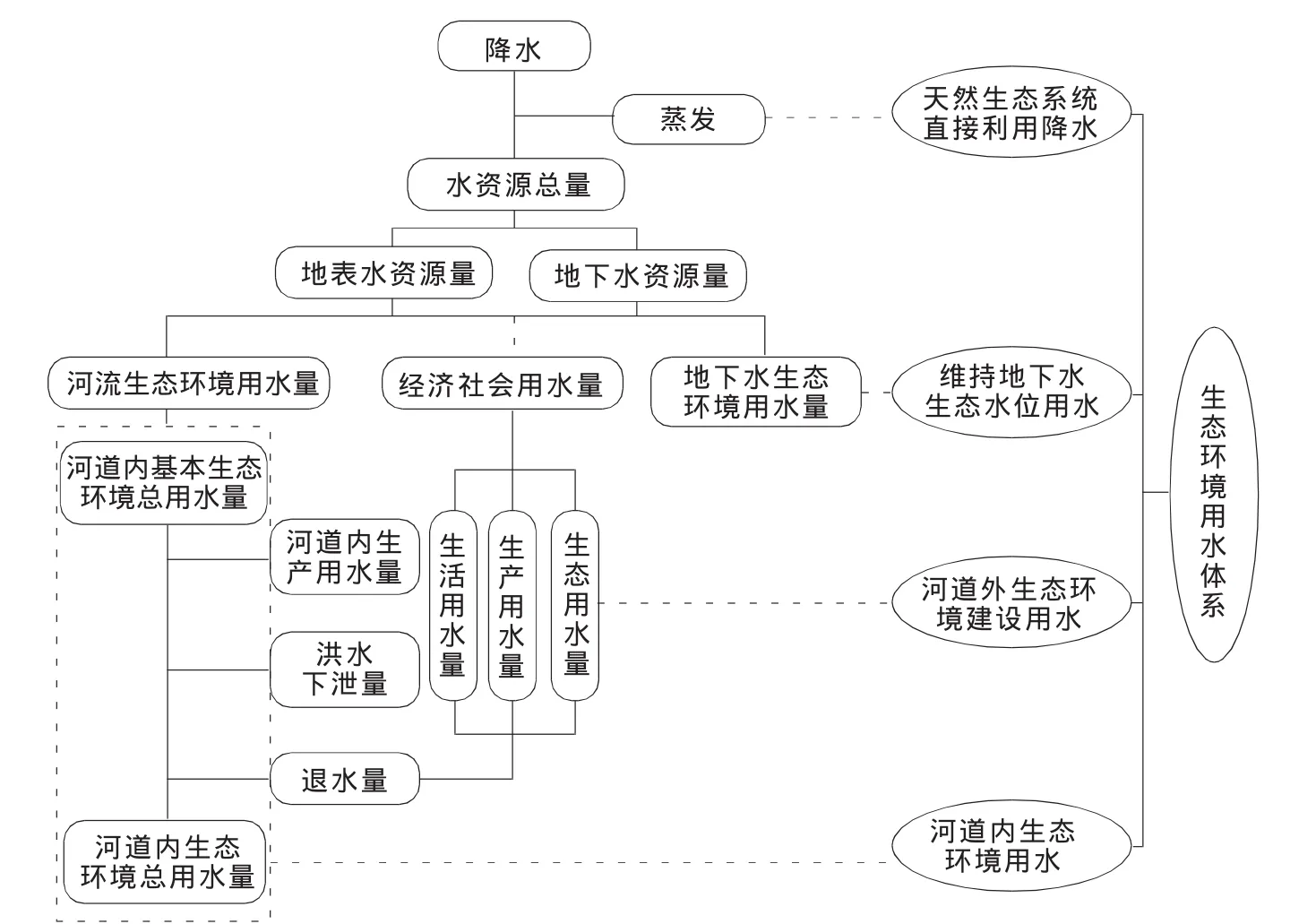

根据流域水循环过程与天然生态系统、河湖生态系统、地下水生态系统和人工生态环境建设用水的关系,本规划提出了区域生态环境用水体系及分类,为生态环境用水保障提供统一的技术平台。见图1。

2.总体思路

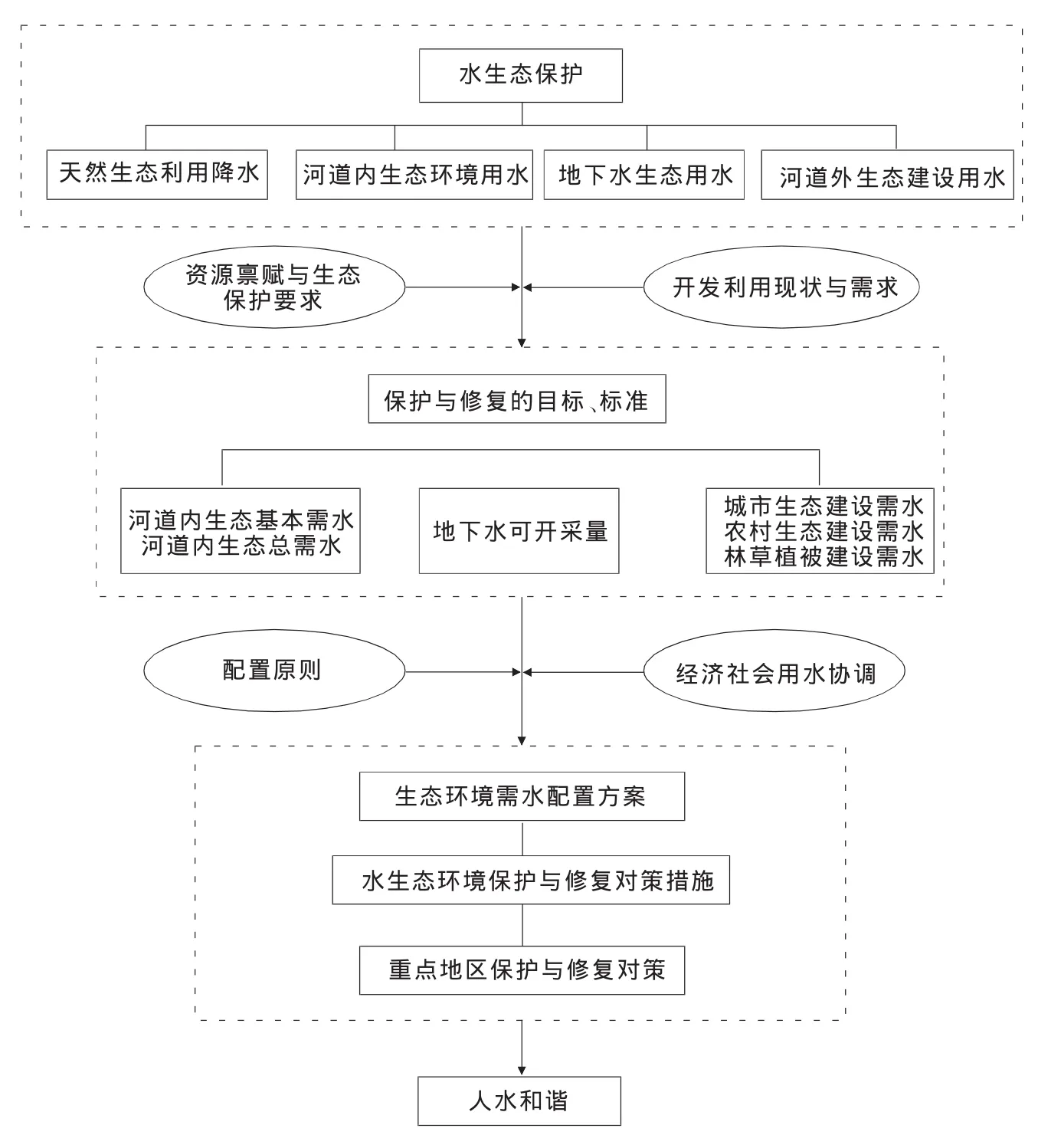

为了全面落实科学发展观和构建资源节约型、环境友好型社会的战略思想,实现人与自然和谐,在对与水有关的生态环境现状、演变及存在主要问题进行调查评价的基础上,按照本规划确定的生态环境用水的分类体系,分别研究和确定改善和保护水生态环境的目标与标准,合理配置水资源,保障水生态保护与修复对水资源的需求,保护和改善水生态环境。

图1 生态环境用水体系及其分类框图

图2 水生态保护与修复总体思路

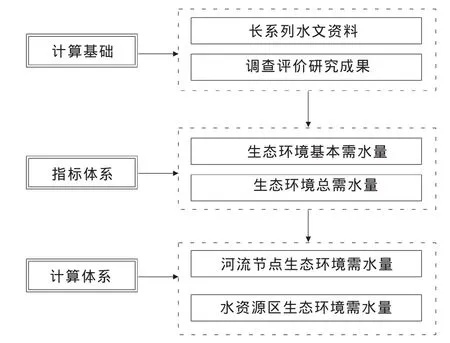

图3 水生态保护与修复技术路线

水生态保护的重点是保障生态系统维持正常水循环所需的水量平衡关系。大气降水量中只有一部分形成水资源量,其余部分为自然生态系统所利用,这部分天然生态系统直接利用的降水对维持区域植被生态系统的稳定十分重要。本次规划在对天然生态系统直接利用降水维系生态平衡分析的基础上,重点对与人类活动关系密切、需要人工控制和调配水量的河湖水生态保护与修复、地下水保护以及河道外生态环境保护等形成水资源之后的3部分生态环境用水进行总体安排。水生态环境保护与修复总体思路见图2。

3.技术路线

水生态保护与修复的主要工作内容包括水生态环境调查与问题分析、目标分析与标准确定、生态环境用水配置和主要对策措施等内容,技术路线见图3。

4.主要目标

水生态保护的根本目标,是根据区域水资源和生态环境的禀赋、承载能力和开发潜力,以及水资源开发利用现状、存在问题和经济社会发展对水资源的需求,合理确定和调整水资源开发利用和保护修复战略,保障河湖生态用水,保护和修复河湖生态系统;保障地下水生态用水,恢复超采区地下水水位,实现地下水采补平衡;保障城乡生态环境建设生态用水,改善和美化城乡人居环境;实现人水和谐。

2020年,主要河流、湖泊湿地生态环境用水基本得到满足;水资源过度开发以及生态环境脆弱地区水生态环境逐步得到恢复,现状挤占的生态环境用水60%以上得到退还;浅层地下水超采区超采量减少85%以上;深层承压水开采量减少80%;城乡人居环境明显改善;水生态环境状况显著改善,水资源开发利用与水生态环境的承受能力大体相适应。

2030年,河湖生态环境用水得到满足,挤占的生态用水全部得到退还;地下水开采量控制在1000亿m3以内,浅层地下水实现采补平衡,深层承压水超采区禁止开采;人居环境优美,水生态环境全面改善,生态环境对水资源的需求整体得到保障。

图4 水文综合分析法基本思路示意图

三、河湖水生态保护与修复

1.河湖生态环境保护标准

(1)水文综合分析法

为了在全国范围内全面估算河流湖泊河道内生态环境需水量,在充分分析各河流水系长系列河川径流资料、深入分析河道内生态用水状况及变化趋势的基础上,结合国内外研究成果和调查评价阶段有关成果,经分析整合,规划提出了河道内的生态环境需水量计算方法——水文综合分析法。

水文综合分析法的基本思路:以河流断面长系列水文资料和相关研究成果为基础,采用生态环境基本需水量和生态环境总需水量2项指标,分别对河流节点和水资源分区进行河道内生态环境需水量计算和表征。见图4。

水文综合分析法按照主要控制断面—河流水系—水资源分区的思路,并以河流水系、主要控制断面为重点,形成生态环境需水量的计算体系。计算体系从点到线,从线到面,点、线、面结合,既涵盖了全国江河流域水系,又突出了主要江河生态环境需水的重点。内陆河的生态需水量包括河道内功能性需水和维持河流两岸完全依靠河川径流量补给的地下水生存的天然植被的需水量,即指为维护生态环境不再恶化并逐步改善所需要消耗的水资源总量。为了反映这种差别,内陆河生态环境需水量的计算以水资源分区为主。

河道内生态环境基本需水量,由生态基流、生态环境最小需水量、生态环境下泄水量3个层次组成。生态基流指为防止河道断流、保持水体一定自净能力和避免河流水体生物群落遭到无法恢复的破坏而需要保留在河道中的最小水(流)量。节点生态环境最小需水量指在正常来水条件下,维持河流水生生物较好的栖息地而需要保留在河道内的最小水量。生态环境下泄水量是指统筹协调河流水系的干支流、上下游节点以及河口生态环境需水量及其过程后,节点需要下泄的水量。生态环境下泄水量表征河流的生态环境功能对水资源需求的整体性,是河流水系可利用量计算和水资源配置的重要基础。

河道内生态环境总需水量,是指河流水系或流域扣除允许人类经济社会活动耗用的水量后应该余留在河道内的总水量,其消耗途径有两个,一是排出本流域、进入下游尾闾湖泊湿地或者入海,另一消耗途径是水流在河流输送过程中通过蒸发渗漏损失以及补给与河湖相连的湖泊湿地等。河道内生态环境总需水量是一项控制性指标,水资源优化配置后,河道内余留的水量不得小于河道内生态环境总需水量,以维持河流必要的生态与环境功能,保证河流生态环境的良性循环。

(2)河道内生态环境需水标准

①主要江河控制节点和分区生态环境需水量

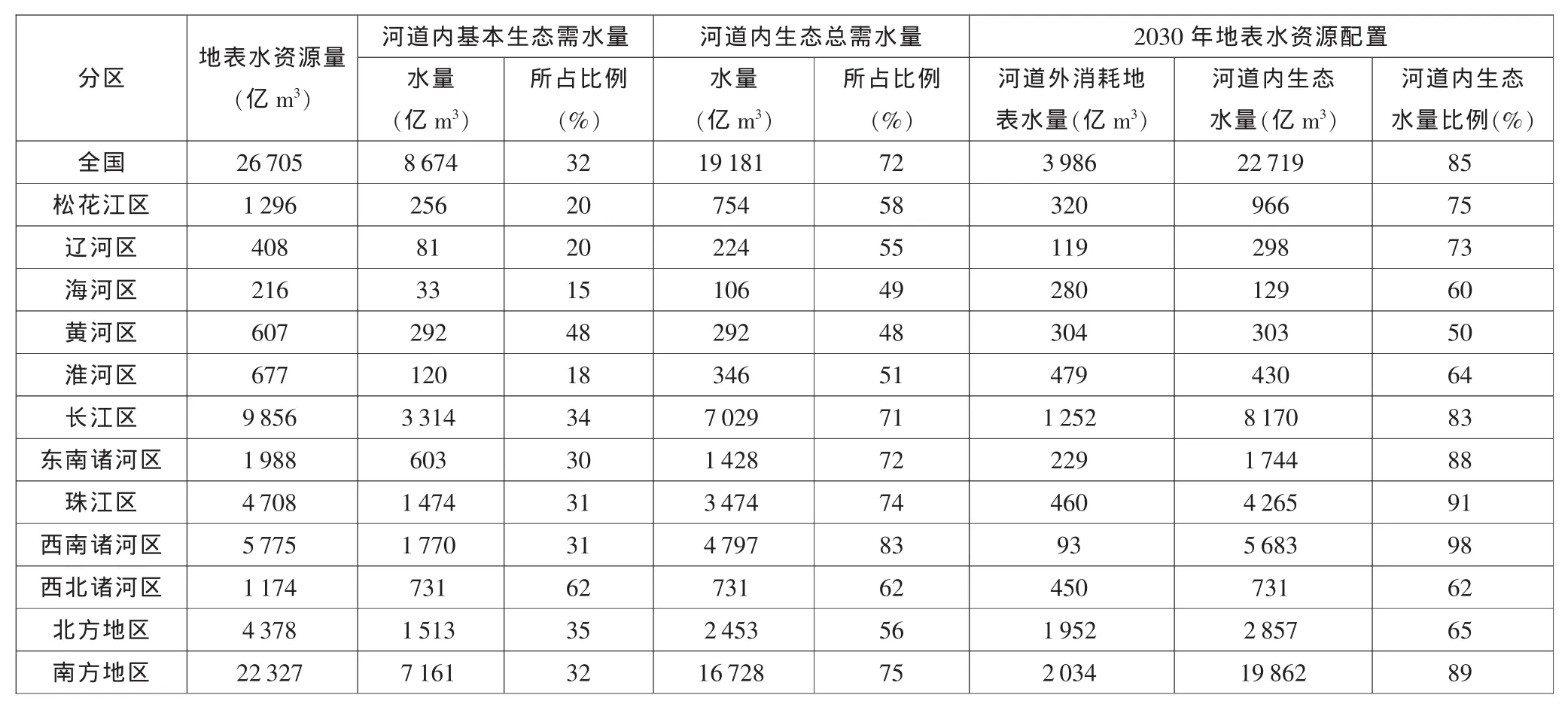

用水文综合分析法计算全国主要江河控制节点生态环境需水量见表1,水资源一级区生态环境需水量见表2。

表1 主要江河控制节点生态环境需水量

表2 全国主要江河河道内生态需水量及配置成果

表3 不同类型河流生态环境需水量占其地表水资源量比例单位:%

为维护河湖基本功能,全国河道内生态环境基本需水量为8674亿m3,占地表水资源量的32%,其中松花江、辽河、黄河、淮河、海河5个北方水资源一级区生态环境基本需水量占其地表水资源量的24%,南方地区生态环境基本需水量占其地表水资源量的32%。全国河道内生态环境总需水量为19181亿m3,占地表水资源量的72%,其中南方地区占其地表水资源量的75%,北方地区占其地表水资源量的56%。

②不同类型河流生态环境需水标准

规划根据全国主要河流水系600多个代表性控制节点以及水资源三级区计算成果,按大江大河、中小河流、内陆河3大类型进行分析归纳和总结,全国不同类型河流生态环境需水量占其地表水资源量比例见表3。

2.河湖生态用水配置

根据规划确定的主要江河生态环境需水量标准,在优先保障河道内基本生态环境用水要求的基础上,按照保护生态、统筹协调、综合平衡的原则对河道内生态环境用水进行了配置。规划到2030年,在保障8674亿m3河道内基本生态环境用水量的前提下,全国河道外配置的地表水消耗量控制在3986亿m3以内,河道内配置总水量为22719亿m3,大于19181亿m3的河道内生态环境总需水量。该配置方案基本满足全国主要江河控制节点的生态环境需水量要求,规定的入海水量目标以及维护河流沿程与湖泊湿地和地下水交换等需要的水量也基本得到满足。配置成果见表2。

北方地区共配置河道内总水量2858亿m3,相当于其地表水资源量的65%,大于2453亿m3的河道内生态环境总需水量要求;目前挤占的132亿m3河道内生态环境用水全部得到退还,主要河流生态环境用水量比现状显著增加,大部分河流入海水量明显增加;黄河、海河2030年入海水量比现状水资源开发利用水平条件下的入海水量分别增加22%和66%。南方地区共配置河道内总水量19861亿m3,相当于其地表水资源量的89%,大于16728亿m3的河道内生态环境总需水量,主要江河重点河段及河口地区枯水年和枯水期河道内生态环境用水不满足要求的问题基本得到解决。此外,南方地区大部分河流枯水期河道内水量明显增加,河网地区水体循环加快,有利于改善水环境,保障供水安全。如太湖流域河道内水量比现状增加约15%,循环周期缩短30%。

3.总体对策

河道内生态环境保护的重点是保障河湖生态环境需水量及合理的用水过程,以维护河湖的正常功能。主要措施:一是控制人类经济社会活动对水资源的过度利用,把河道外的用水消耗控制在可利用量的范围内;二是通过流域和区域以及水工程的合理调度,保障河道内生态环境用水要求;三是通过加强节约用水和进行水资源合理配置,减少水资源过度开发利用的用水或通过水源置换增加其河道内生态环境用水。

北方地区水生态修复与保护的重点是水资源过度开发地区和生态环境脆弱地区,主要通过节约用水和水资源合理配置,退减目前水资源开发利用过程中挤占的河道内生态环境用水。规划到2030年,北方地区增加外流域调入水量322亿m3(未含长距离输水损失),北方水资源短缺地区共退减约130亿m3经济社会挤占的河道内生态环境用水量,重点地区河道内生态用水量比现状有显著程度的提高,一般地区提高幅度为10%~30%,其中海河南系提高40%。

松花江区重点是在节约用水的基础上,通过区域水资源合理调配和水工程优化调度,在满足经济社会发展合理用水要求的同时,保障嫩江、松花江、三江平原主要河流控制节点的生态环境用水以及航运要求,同时维护沿河主要湿地的生态用水要求。辽河区重点是通过水资源合理配置,逐步退还东西辽河等地区目前挤占的河道内生态环境用水,增加辽河及浑河、太子河等河流的河道内生态环境用水量,保障河口湿地的生态环境用水要求,改善水环境。海河区重点是通过跨流域调水合理调配水资源,利用污水处理回用等提高水资源循环利用水平,退减目前挤占的22亿m3河道内生态环境用水量,增加河道内生态环境用水量和入海水量。黄河区主要通过跨流域调水工程增加黄河总水量,通过全河水量调配,基本保障年均入海水量达到210亿m3,基本保证下游冲沙入海、维持中水河槽和河口生态平衡的需要。淮河区重点是通过增加淮河流域的可调配水量,优化闸坝调度,保障南四湖、洪泽湖、沿河及滨海主要湖洼湿地的生态环境用水要求,增加河道内生态环境用水量和下游冲淤保港水量,改善水环境。西北内陆河地区重点是加强上游山区生态建设和水源控制工程建设,增强对水资源的调控能力,中下游重点是合理确定水土开发规模,加强节约用水,实施必要的跨流域和区域调水,提高重点地区的水资源的承载能力,实施流域水量统一调度保障下游河道以及尾闾的生态环境用水要求,恢复下游绿洲生态;重点修复塔里木河、黑河、石羊河、天山北麓及吐哈盆地诸河、新疆艾比湖等地区的生态环境。

南方地区水生态保护与修复的重点是在合理控制开发利用规模和合理布局的基础上,通过流域控制性工程建设、实施全流域水资源统一调度和生态调度,增加主要河流枯水期径流量,保障河口生态环境用水要求,同时改善水环境。长江区重点是加强上游江源区及主要高原湖泊湿地的保护,通过水环境综合治理和生态补水改善滇池等高原湖泊的生态环境;中游在控制湖泊湿地面积萎缩趋势的同时,统一调配干支流水源工程,保障枯水流量,增强江河与湖泊湿地的连通,增加水量交换,保护和改善河湖水生态环境;下游主要通过流域水资源统一调度和区域水资源调配,增加三角洲的水网流动性,保障河口及河网地区生态环境用水要求,保障供水安全。太湖流域通过完善水资源调配体系和加强水环境综合治理,增加引长江水量,使太湖最低旬平均水位维持在2.8 m左右,换水周期由现状的200天左右缩减至140天左右,改善湖泊水体流态,增强水体自净能力。珠江区在加强上游水土流失防治与石漠化治理的同时,增强对中下游地区及主要支流的调控能力,提高主要控制断面梧州、石角、博罗等控制站的枯水流量,对洱海、异龙湖等高原湖泊及漓江实施生态补水;下游重点加强水污染治理,加快珠江河口综合治理,确保泄洪纳潮和航道安全,通过全流域水量统一调度,保证枯水期及枯水年三角洲地区河道内生态环境用水和河口压咸流量,保障城乡供水安全,改善河口生态环境。东南诸河区的重点是,保障钱塘江、闽江等主要河流河口的生态环境用水,通过区域水资源合理调配,改善重点地区和城市的水环境和水生态状况。西南诸河区重点是保护高原河湖湿地的生态环境,避免和控制过度开发和无序开发。

四、地下水保护与修复

1.地下水开采总量控制

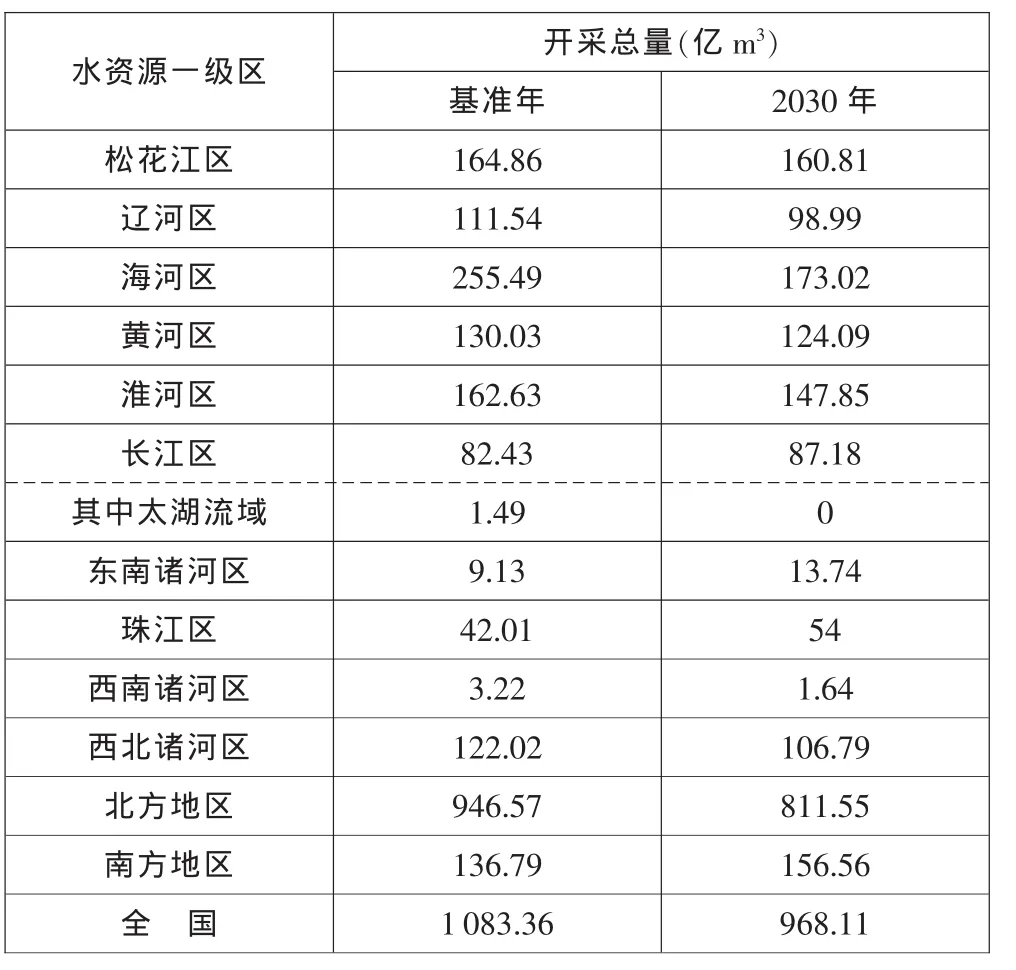

全国地下水开采量2030年控制在968亿m3,深层承压水总体上实现禁采;地下水总开采量分别较基准年开采量减少99亿m3和115亿m3。地下水开采控制量见表4。

2.地下水超采治理与修复

(1)浅层地下水超采治理

2030年,全国压缩浅层地下水超采区的地下水开采量约113亿m3,浅层地下水超采区的超采问题得到根本治理。水资源一级区浅层地下水超采治理及压采方案见表5。

浅层地下水压采的重点区域在北方地区,到2030年,北方地区的地下水压采总量占全国地下水压采总量的99%。

从具体的超采区来看,特大型浅层地下水超采区中,保定浅层地下水超采区现状超采3.69亿m3,规划到2020年压采10.3亿m3,2030年压采12.9亿m3。新疆昌吉特大型浅层地下水超采区现状超采5.3亿m3,规划到2020年压采8.4亿m3,2030年压采8.3亿m3。上述两个特大型超采区将于2020年实现开采量小于可开采量的正均衡,地下水水位持续下降的局面将得到根本扭转。

超采面积大于1000km2的大型浅层地下水超采区中,除内蒙古通辽和河北唐山外,绝大部分在2020年将实现采补平衡。部分水源相对短缺的地区,到2030年实现平衡甚至正均衡。

(2)深层承压水超采治理

深层承压水更新周期长,流动十分缓慢。因此,深层承压水的开采极易引起超采并诱发地质灾害,如地面沉降等。对于深层承压水,采取储备为主、保护优先的原则,逐步实现全面限采和禁采。

表4 地下水开采控制总量

表5 2030年浅层地下水压采方案 单位:亿m3

规划到2020年,全国深层承压水开采量控制在17亿m3,比现状开采量压缩53亿m3。开采量绝大部分位于海河区。到2030年,全国深层承压水只作为战略储备和应急水源,正常年份基本实现禁采。

3.总体对策

(1)开源节流减少地下水用量

把节约用水放在首位,通过各种节水措施压减对地下水的需求。同时,通过增建地表水工程、调水引流、污水处理回用等措施增加供水量,最大限度地减少地下水的开采量,使地下水能休养生息,生态环境逐步得到改善。

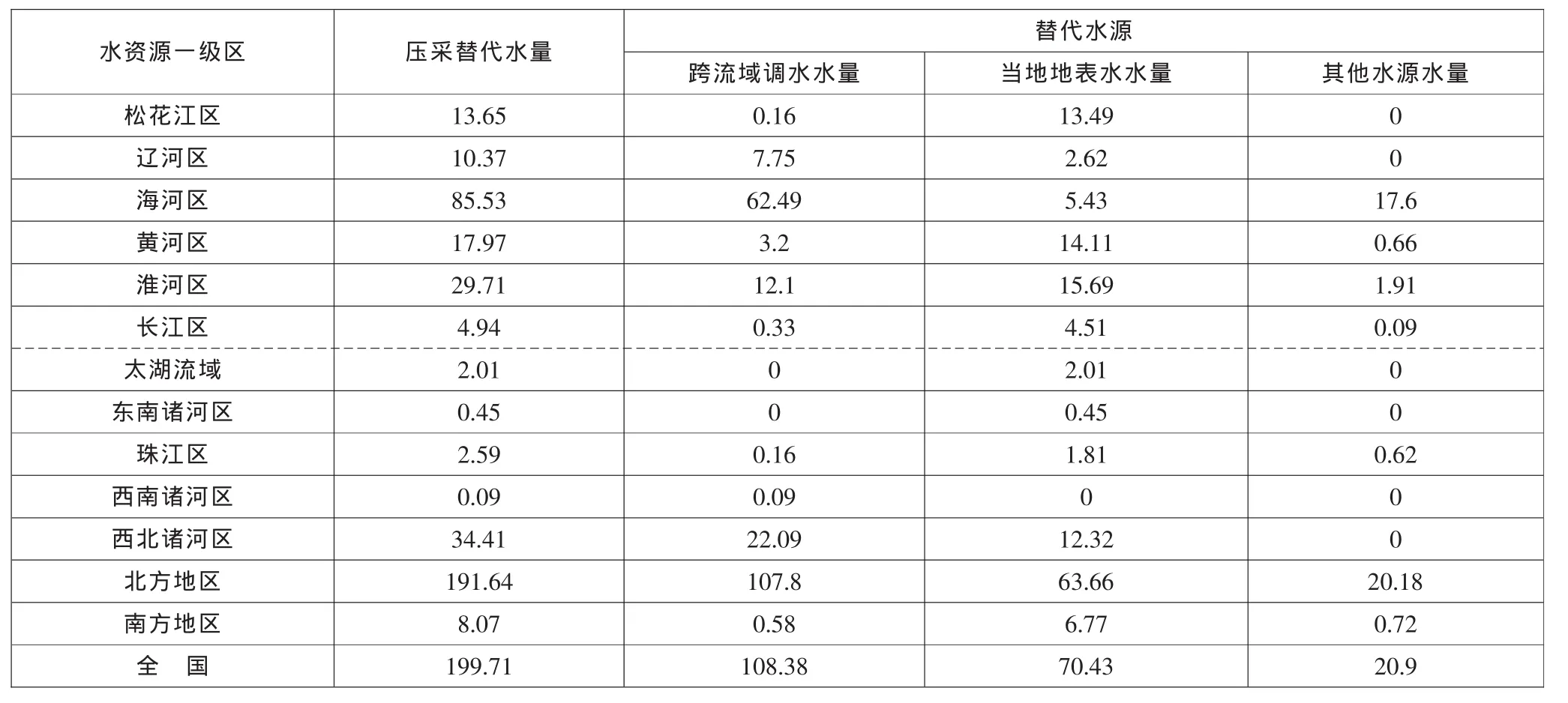

(2)地下水压采替代水源

浅层地下水超采区压采和深层承压水开采控制的主要手段是建设替代水源工程;在替代水源水量有保障后,还要加强供水管网等配套工程建设,将水送到实施地下水压采的用水户。同时,开展开采井封填、开采计量、水价调整等工作,加强地下水管理,制定地下水压采实施方案,落实具体措施,最终使地下水超采得到根本治理。地下水压采替代水源见表6。

(3)地下水水源涵养与人工回灌

在地下水水源涵养区,积极开展水土保持,减少地下水开采,严格控制矿山排水,防止水源枯竭。同时积极实施人工回灌,增加地下水资源的可利用量。

五、河道外生态环境保护

1.河道外生态环境用水配置

在节约用水的基础上,通过提高污水处理回用水平,挖掘包括微咸水利用、雨水利用等其他水源的供水潜力,结合水源建设和水资源合理调配,到2030年,全国城乡生态环境建设配置水量为296亿m3,比现状增加72%。其中城镇生态建设配置水量64亿m3,为现状的1.3倍;农村生态建设配置水量232亿m3,比现状增加62%。城镇绿化环卫和城市河湖补水得到很大改善,城市生态环境得到美化、人居环境得到改善。通过人工补水措施,逐步恢复流域河湖、湿地、洼淀的沟通连接,增加重要湖泊和湿地的生态用水量,改善其水生态环境状况;通过加强防护林草建设,营造绿色屏障,保障国家生态安全。河道外生态环境用水配置成果见表7。

2.总体对策

我国城乡生态环境保护和建设的重点要从事后治理向事前保护转变,从人工建设为主向自然恢复为主转变,从源头上扭转生态恶化趋势。以维护生态环境良性循环为目标,坚持预防保护、综合治理、生态修复相结合,科学合理地开发利用水资源,依法严格规范和约束人类不合理活动,遏制湖泊湿地萎缩和退化趋势,全面改善城乡生态环境。重点做好以下几方面的工作:

一是以水资源总量控制为核心,优化流域水量配置,统筹生活、生产和生态用水。既要满足人民生活和工农业等国民经济发展对水资源的合理需求,也要兼顾河道外生态环境保护和修复对水资源的基本需求,全面推进流域生态文明建设。

二是在全面推行节约用水的基础上,充分挖潜,多方开辟水源,满足日益增长的河道外生态环境保护和建设用水需求。如提高污水处理回用率,利用处理后的污水作为城市生态环境建设用水;利用雨洪资源作为湖泊湿地补水水源;通过水利工程的调节和非工程性措施的配置措施,合理分配水资源,保障在不同时空尺度条件下生态系统对水的需求等。

表6 2030年地下水压采替代水源单位:亿m3

表7 2030年河道外生态环境用水配置

三是加强对水源涵养、水土保持、防风固沙、洪水调蓄、生物多样性维护等重点地区的生态环境保护和建设。充分发挥大自然的自我修复能力,人工治理与生态环境自我修复相结合,减少人类活动对这些地区生态环境的侵扰,让生态系统休养生息,逐渐恢复和增强其生态服务功能。

四是着力改善重要湖泊湿地和城市河湖生态环境。调水引流,加快水体循环交换,增强水体自净能力。充分发挥生态的自我修复和自然净化功能,综合运用截污治污、江湖连通、河湖清淤、生物控制等措施,修复湖泊湿地生态环境。

五是增强全民生态文明意识。将生态文明的理念渗透到生产、生活各个层面和千家万户,增强全民的生态忧患意识、参与意识和责任意识。

六是建立和完善生态补偿机制,协调生态环境保护及其经济利益之间的分配关系,让生态重要地区和生态脆弱地区更多地承担保护生态而非经济发展的责任,同时得到必要的生态补偿。

[1]陈雷.实行最严格的水资源管理制度 保障经济社会可持续发展[J].中国水利,2009(5).

[2]胡四一.把握重点 开拓创新 严格实施水资源管理制度[J].中国水利,2009(5).

[3]刘昌明.水资源科学评价与合理利用若干问题的商榷[J].中国水利,2009(5).

[4]陈明.关于石羊河流域重点治理的思考[J].中国水利,2010(1).