微博时代,图片业态趋势及纸媒应对策略

2011-06-02翟铮璇

□ 本刊记者 翟铮璇

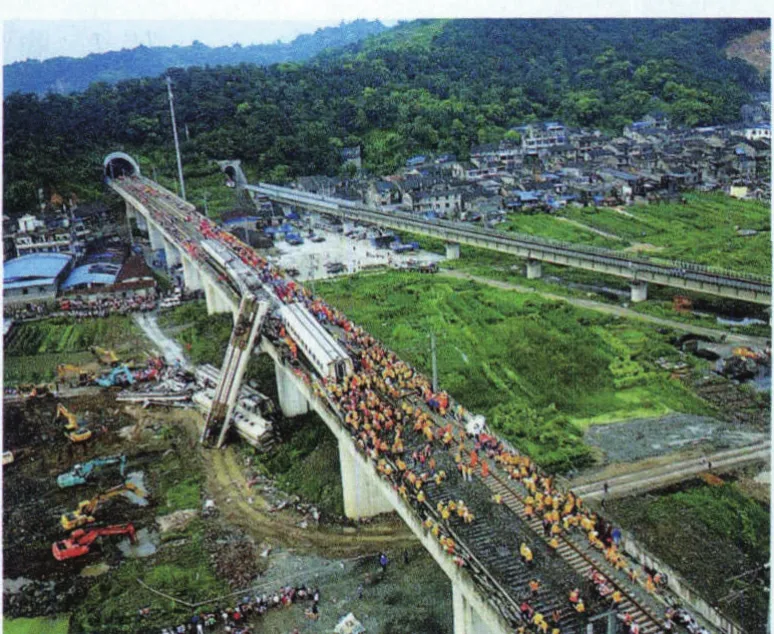

“7·23” 甬温线特别重大铁路事故中,微博图片再一次走上前台。在开始这场对话之前,让我们先回顾一下有关图片是如何从“草根”摄影师手里挖出来的。

7月23日晚20点34分,甬温线发生特别重大铁路事故。新华社中国图片总汇图片签稿人任正来和他的团队迅速通联图片,至次日凌晨3点,抢到2组照片,合计17张。24日,这两组出自非摄影记者的照片采用率合计达418家。

时效:24分钟的“抢发”过程

21∶55任正来及其同事获知权威媒体发布动车事故消息。

22∶00 核实事故细节

22∶01 4位图编,分别联系浙江分社图片总监王小川,温州当地签约摄影师,当地媒体,1位图编负责收集即时文字信息。在此之前已有图片编辑监控微博、门户网站。

22∶03 得知签约摄影师余根宁在现场,拍到照片,但不知如何传送。

22∶04至22∶17∶ 余根铃用手机将照片传送王小川,王随即转发至编辑部。

22∶17 下载图片,进入发稿流程。22∶19 签发抢时效的两张片子

陌生摄影师:近两个小时的“抢好片”

“当晚得知动车事故后,我们第一时间监控微博。” 新华社中国图片总汇图片签稿人任正来说, “22点10分,编辑发现网友“小刀”的微博已有几张现场照片。我一看,其中有大片,很专业,有车厢有伤者,信息很全面。在9点55分,得到已确认的动车事故消息,我马上开始联系他,但没实名,也没电话,微博也联系不到。迅速搜到小刀博客,发现其QQ号并留言约稿,幸运的是小刀在QQ上。据小刀事后回忆当时有6家以上媒体向其通联照片,小刀已分不清谁是谁。我当即电话联系小刀,自我介绍并说明稿酬。22∶30我和小刀口头议定传送照片。7月24日凌晨0:21分小刀的第一张照片签发。0∶30小刀的10张片子全部发出。”

悲剧:拍到照片却没传出来

“当时现场不只余根铃,还有几位。有一位徐姓摄影师比余还快,但就是手机搞不定,传不出照片,快疯了。结果等到3点才给我传来照片,这时纸媒截稿了,网络媒体图片也出来了,已经抢不到时效了。”任正来很遗憾。

□ 图一7月23日20时38分,甬温线北京南至福州D301次列车与杭州至福州南D3115次列车发生追尾事故。 (陈斌/摄)

张瑞琪(新华社中国图片总汇总编辑):未来图片业态是专业和草根并存。看最近十多年,网络照片大趋势是:热点图片越来越快,量越来越多,进入读图快餐时代。就热点话题和突发事件而言,“草根”往往占有不可替代的优势。摄影记者应在深度报道、专题报道和独特影像表现力这三方面下功夫,否则不占优势。这次动车事故,很明显,最快的就是现场的人,是所谓的“公民记者”,后跟进的才是摄影记者。摄影记者采用最好的是这张(图一),但传播最快的不是它,微博通联的图片比它早10多个小时。

第一时间,第一现场,就是快,网络照片的取胜之处就在这儿。新闻竞争以秒计算。就突发事件而言,不在于你是否专业,照片是否拍得好。关键是谁在第一时间、第一现场把照片发到网络上。当事件发生以后,谁有照片是关键。“人无我有”,并传播出去就是赢家!在最近的突发事件中,草根摄影师已充分体现这一点。比如北京暴雨、北京地铁4号线扶梯事故,草根摄影师就在现场拍到了。摄影记者过去就没这个景了。

陈杰(《新京报》摄影部主任):微博不是真正的媒体,普通人可以相信它的公信力;但作为媒体,对待微博的公信力要非常谨慎。现在微博照片有个问题,很多照片不署名,没有出处,大多都是转发的。大多数情况,很难找到作者本人。经常有人说某张照片在微博上传得这么热,用吧。我认为即使传得再热,那只是微博,作为新闻人必须要担负责任。从媒体人的角度审视微博照片,公信力是核心问题。所以,我要求记者必须联络到作者本人或权威渠道。比如6月23日的北京大雨,网络上转发的一张照片,没有任何出处,就标了“北京暴雨”,其实这张照片是我拍的,内容是2004年航天桥附近的地下通道因雨大被整个淹了,后来我在后面跟帖辟谣。经过这个事情我就感觉到,网络照片传播的很多很快,很多人不加辨识地认同它。我们作为媒体人必须要有天生的质疑态度。

我的观点是做最好的新闻。图片编辑不是要把本报摄影记者的照片都用了,而是要把摄影记者的好照片用好。说个北京大雨的例子,当晚派了5名摄影记者出去,交通断掉,很多地方记者到不了。这时候,我就不需要依赖我的摄影记者,当时新华社通联了很多优秀的通讯员照片。最终见报时,所有的大图都是新华社通讯员的,我们记者的照片大概只有1/5。为什么?因为我们的记者没有拍到最核心内容。

张瑞琪:摄影记者必须是个有想法的人,你的照片要回答大众想深入了解的东西。通常对好照片的评价是“令人惊,不如令人喜,令人喜,不如令人思”。最具影像价值并能传世的照片往往 “令人思”。好照片都带有文化、时代特质,摄影记者应该有这样的追求。摄影记者不能只记录现场,没有思考,其影像表现力要强过所有人。在做好摄影专家的同时,力争做个社会活动家,活动能力要强、反应更要快,要能突破限制,拍到想要的照片。记者知识面要广,最好是个杂家,因为每天拍摄的题材都不一样。特别是遇到突发事件,需要快速反应,你懂得越多越好。

陈杰:比如这次动车事故,我派记者在现场拍“故事”。遇到重大事件,摄影记者要有自己的判断,善于在宏大题材内抓出独到的故事。这样才能把新闻做得与众不同,否则都用商业图片社的照片,即使变换后期编辑手段,依然难免趋同。记者第一天去现场就拍了 “25岁男子动员2000多人寻找怀孕的妻子”的故事,结果找到时妻子去世。后来我们把它做了图片版,摄影记者用自己从头到尾的全程经历写了1000多字,发了一组照片。这就是摄影师的作为,找到关键细节,动人细节,就与众不同。重大事件除了问责、探究原因外,还有很多人性的故事,利用摄影记者的优势去发现这些故事,这是摄影记者见功力的地方。

陈杰:我认为可以通过以下措施规避风险。第一、查找权威消息源。例如来自于新华社、CFP、中新社的消息等。如果一张图片没有任何消息来源,媒体要本能地质疑它,需要去核实它的真实性。第二、在判断照片真伪方面,要求拍照片的网友提供尽可能多的照片,询问更多的现场细节,并建议其署真名。第三、向商业网站提出稿件需求,希望他们能约到。商业网站讲诚信,有权威性,有安全把关。

张瑞琪:地方媒体应加速建立有地域特色的互联网图片采集传播发布平台,发挥其独特的地域优势。例如景德镇和丽江等著名的历史名城,图片资源非常丰富。当地的媒体应依托当地资源,搭建地方图片分享平台,主动收集、采集影像,建立自己的拍客、摄影爱好者队伍,给他们提供一个展示、交流、学习、和交易的友好互动平台。通过这个平台网络社会力量,地方媒体可获得大量地域性图片资源。有些焦点和社会热点问题在全国性媒体看来不是很重要,但当地人却很关注。通过这一平台,整合资源,丰富报刊内容,更贴近读者。为促进编读互动,要充分利用社会资源和智慧来办报。社会资源和智慧干嘛不用呢?一个人乃至一个优秀团队的力量都有限,全民的智慧才是真正的智慧。这个时代用的越来越多的关键词就是:“分享”。