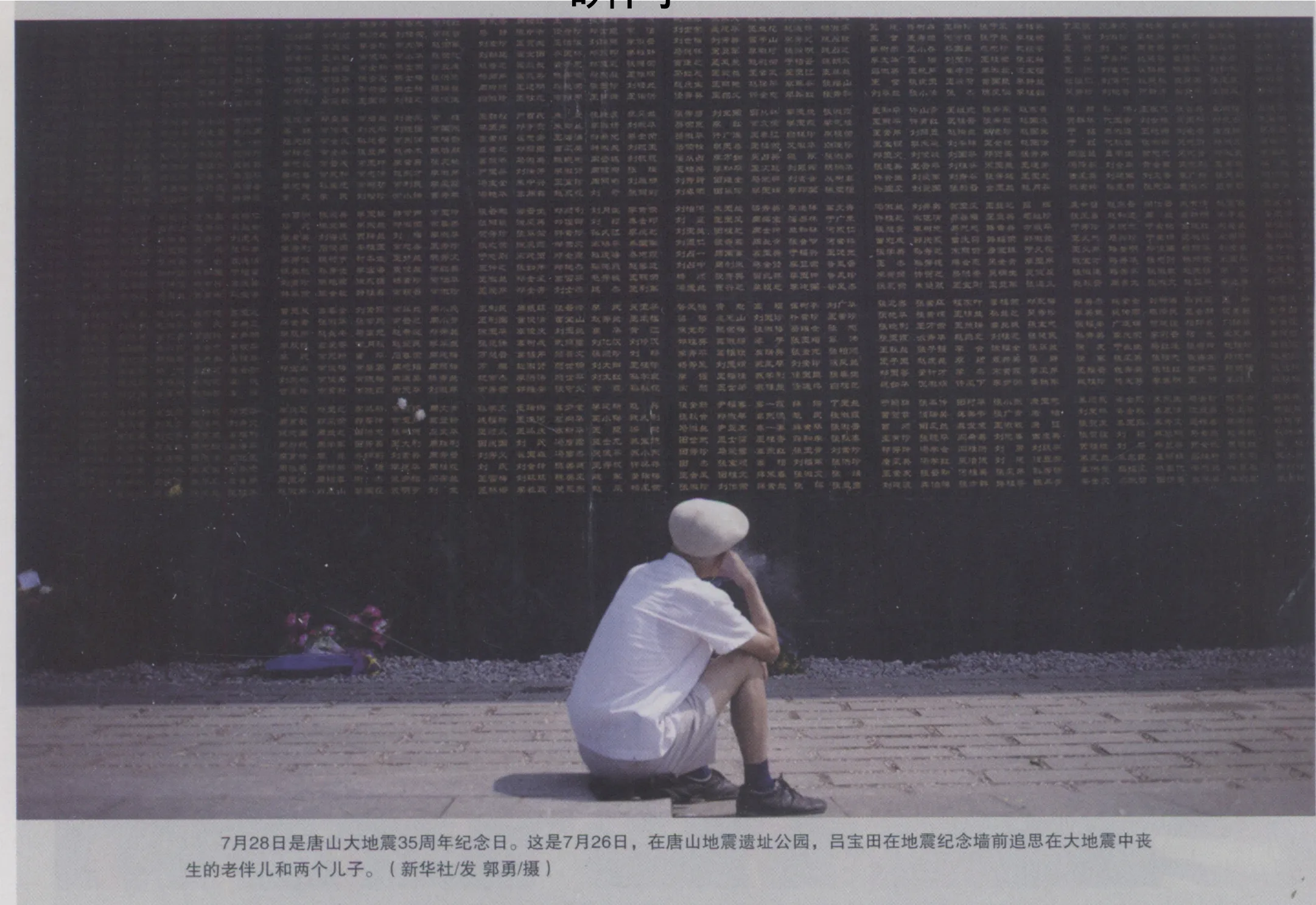

你是我永远的牵挂——纪念唐山大地震35周年

2011-06-02翟铮璇

□文/翟铮璇

没有怒放的鲜花,没有吊唁的队伍,只有我,一个人,静静坐在这里。哎,35年了,我已经老去;可是,在梦里的你依然年轻。是啊,35年前,我们都还年轻。今天我又来看你,吸一口烟,烟雾带着我的哀伤和思念,飘散在风里。

微风轻抚,就像你的手。

这张照片也似一阵风,不露声色地掠过,却一直萦绕着你:图片库里有数以万计的照片,这张绝不属于一眼相中的那一类。我翻过它之后,突然停顿了几秒钟,又返回把它找出来——一张弥散着普通人温度的照片,一个安静的故事,一个普通的主角,如同你我。

相机背后必定有双发现大情怀的眼睛,有大智慧。以静出奇,以平凡制胜,完全不似那些快餐照片。背景中,黑色纪念墙布满名字,密密麻麻,那是普通人在历史中的面目,一个符号注解着一条鲜活的生命,触目惊心。白衬衫下那中国式的汗衫点明主角的平凡,松弛的皮肤标记着青春的逝去。

但终究有些东西没随年华流走:原谅我提前两天来看你,因为我一直爱着你。构的方式来表达,而新闻传播是通过确然发生的事实来表达,从这一层面来说,新闻的难度更大。因此,学新闻的学生首先要对一些重大问题有所储备,如“我们人类要做什么”“如何促进社会发展”,先思考清楚这些问题,然后再辅之于手段。优秀的记者首先要有思想、有胸怀,然后才能在发生的事实中捕捉到有价值的东西并加以报道。

找回理想:作品与新闻人的精神家园

“生产‘新闻’的人,不能简单地被理解成是实物产品的生产者,而应是精神产品的生产者。精神产品生产者不能没有理想、信仰……作为新闻人,我们的理想、信仰,我认为应该是促进人的全面发展和社会的文明进步。”

孙德宏:我觉得这个问题十分重要。刚才讲的审美传播、精致大报,事实上讲的都是精神层面的东西,说到底是信念和理想问题。生产“新闻”的人,不能简单地被理解成是实物产品的生产者,而应是精神产品的生产者。精神产品生产者不能没有理想、信仰。我们可以从文学影视作品中举例,比如电视剧《潜伏》《亮剑》,都是公认的好作品,好在哪儿?它表达了人的志向,人的信仰。表达了人超越自我的生命追求。这才是理想,才是美。作为新闻人的理想、信仰,与所有人一样,也应该是促进人的全面发展和社会文明进步。如果把这个作为信念和理想的话,我们去从事报道,就能够做到审美传播。

当今世界,工具理性、功利主义颇为盛行。新闻传播中,垃圾信息、虚假新闻,以及感官刺激屡禁不绝。正因如此,作为精神产品的新闻传播就更应该关注受到不公正对待的人,受到歧视的人。同时,我们看到有更大理想、有更大追求的人,我们就要去报道他们、颂扬他们。做到这些的关键首先在于我们自身要坚守理想和信念。

如果说我们以这样的标准去对待这些报道时,我们会发现,在当代许多模范人物身上,体现出来的就不是某个口号。在李素丽、徐虎、郭明义这些平凡的英雄身上,辛勤劳动、奉献社会、服务他人,是最大的幸福。劳动在他们看来,已经不仅是谋生的手段,而是一种自我价值的实现,是一个发自内心的愉悦。应该思考,如果我们按这样的思路去报道他们,将会达到怎样的效果?人类和动物的最大区别在于,人有思想,也有作为人的“终极关怀”。世界上的终极关怀有三种,一种是哲学关怀,人在哲学中找到了生命的本质。再一种,是宗教关怀,在对来世的幸福期待中体味生命的本质。第三种是艺术的、美的关怀,人们在对美的理想追求中,在超越自我的生命过程中感到一种愉悦,这是美学的关怀。

上世纪80年代,《中国青年报》有篇报道《一个普通的灵魂能走多远》,讲的是一个留学生的故事,作者郭梅尼在报道时首先认为这个典型是一个人,一个普通人,是一个普通人的故事给我们以生命的启迪。以一种审美的态度来看待新闻作品,并不是不断地在细节上较劲,而是要回归用事实说话上来,回归到人的全面发展上来。