耻骨直肠肌后位双挂线术治疗盆底失弛缓性便秘40例

2011-05-22徐国荣

徐国荣

受中医传统挂线疗法启发,我们于1995年3月—2011年1月采用耻骨直肠肌后位双挂线术治疗盆底失弛缓性便秘40例,取得了很好的疗效,现报告如下。

1 资料与方法

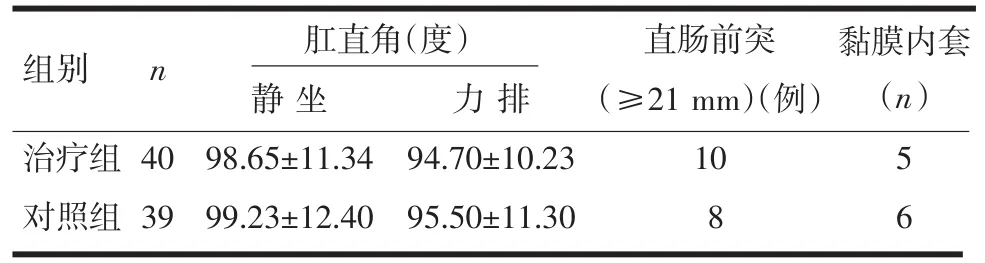

1.1 临床资料 本组79例,男25例,女54例;年龄30~59岁,平均38.4岁。病程1.5~14年,平均3.2年。均有排便过度费力或排便不尽,肛门紧缩有“闸门”感,排便时间20~40min,平均31.5min。肛管张力增高,肛管明显延长,耻骨直肠肌明显肥大,可有锐利边缘,作排便动作时不松弛或反常收缩。排粪造影:肛直角力排时不改变或缩小,静坐与力排时耻骨直肠肌压迹变化,呈“搁架征”。详见表1。根据就诊顺序半随机分为治疗组40例和对照组39例,两组间性别、年龄、病程及病情差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。诊断均符合相关标准[1]。排除结肠传输迟缓性便秘。药物治疗半年无效。

表1 两组患者排粪造影资料比较()

表1 两组患者排粪造影资料比较()

组别治疗组对照组n黏膜内套(n)4039肛直角(度)静坐98.65±11.3499.23±12.40力排94.70±10.2395.50±11.30直肠前突(≥21mm)(例)1085 6

1.2 统计学分析 所有数据用SPSS 13.0分析,计量资料以均数±标准差()表示,组间比较采用方差分析,疗效比较采用Ridit分析,P<0.05时认为差异有统计学意义。

1.3 治疗方法 治疗组:右侧卧位,取后正中切口长4cm,上达肛管齿线处,分别切断外括约肌皮下部及内括约肌下端。左手食指伸入直肠,指腹对准肛直环上缘黏膜,右手持弯钳于切口上端深部直肠后壁钝性游离,并配合直肠内手指引导,分离耻骨直肠肌(银白色肌束),注意辨认外括约肌深部肌束。后位横向分离出耻骨直肠肌肌束1.5cm,于肌束的两侧相距1.5cm各顶入1把弯钳,于直肠内肛直环上缘黏膜穿出造口,各拖入橡皮筋1根,拉紧结扎皮筋,宽紧适度。若伴有直肠前突或直肠黏膜内套,则分别予经肛门直肠前突闭合修补,或直肠黏膜内套分层点状结扎加消痔灵注射。术后5~7 d紧皮筋1次,于10~14d脱线。

对照组:自尾骨尖上方向肛门做正中切口,长约5~6cm,暴露外括约肌及尾骨尖。左手食指伸入直肠,顶起耻骨直肠肌,从直肠后壁分离耻骨直肠肌肌束,弯钳挑起,两侧钳夹已分离的肌束,切除中间宽约2cm的肌束,断端结扎止血。缝合各层,置皮片引流。

2 结果

2.1 疗效标准 按1992年全国肛肠学术会议拟定的疗效标准。痊愈:症状消失,排便通畅,肛管张力正常,排粪造影正常;显效:症状基本消失,排便困难明显缓解,肛管张力基本正常,排粪造影明显改善;有效:症状改善,排便困难好转,肛管张力仍较高,排粪造影有改善;无效:症状体征及排粪造影无改变。

2.2 疗效结果 两组均未发现明显手术并发症,疗效见表2。

表2 两组患者手术后疗效比较(n,%)

两组疗效经 Ridit分析,u=2.19,P=0.035(P<0.05),可以认为治疗组疗效优于对照组。

2.3 随访结果 两组有效病例随访半年,治疗组复发1例(2.5%),对照组复发3例(7.7%)。

3 讨论

盆底失弛缓综合征是引起出口梗阻型便秘的常见原因,发病率高,其确切病因尚未阐明。多数学者认为,本病与耻骨直肠肌的痉挛和肥大有关,可能由耻骨直肠肌周围感染、先天性痉挛肥大、滥用泻药、排便习惯不良及肛管直肠部手术等因素引起[2]。其病理改变是由于耻骨直肠肌肌纤维肥大或痉挛,排便时肌束不能松弛或反常收缩,使肛直角于力排时不能扩大,有时反而缩小,形成“搁架征”,致肛管延长,张力增大,导致出口梗阻。刘勇敢等[3]研究证实,此类病人多伴有内括约肌肥厚。

至于本病的治疗,由于其病因尚未完全阐明,其具体的治疗方法仍在探索之中。国内20世纪90年代自喻德洪教授首先报道18例耻骨直肠肌综合征外科治疗经验,取得63%有效率[4]以来,对本病的研究和治疗逐渐重视起来,发展至今已形成多种治疗方法,如手术疗法(主要为耻骨直肠肌后位部分切除术)、肉毒杆菌毒素A注射、扩肛术、中医辨证论治及生物反馈疗法等。由于各疗法疗效差异较大,目前大多倾向于生物反馈和手术疗法。然后,尽管二者取得了相当的疗效,但其临床疗效不稳定,远期复发率高。如王军等[5]研究证实生物反馈有效率为62.5%,远期复发率高,且该疗法费时费力,设施昂贵,疗效难以客观评价,很难在基层推广。而单纯采用耻骨直肠肌后位部分切除术,其有效率约为22.0%~89.9%[6],远期复发率高达20%[7],且该手术复杂,可引起肛管自控能力减弱,甚至肛门失禁等并发症,目前很少有人开展此类手术了。鉴于上述种种问题,国内逐渐有人报道中医挂线疗法治疗本病,均取得了较好的疗效。该疗法的优势在于以线代刀,缓慢切割,损伤小,切开与愈合同时进行,既切除了痉挛肥大的肌组织,扩大了肛直角,又很好地保留了肛管的自制功能。国内余苏萍等[8]研究证实挂线疗法使肛管功能长度明显缩短,肛管静息压明显降低,排便反射肛管压力曲线由上升相转为水平相(疤痕所致),认为该疗法明显削弱了排便时肛管阻力,明显缓解了便秘症状。但是,不可否认的是挂线疗法也存在着相当的临床复发率。

笔者秉承中医挂线疗法的原理及优势,通过临床探索,由单道挂线改为双道挂线,其疗效进一步增强和稳定,大为减少了术后复发。同时,术中又切断了内括约肌,有效解除了其痉挛和肥厚所致的排便困难,对提高本病的疗效有一定的作用。

[1]黄乃健.中国肛肠病学 [M].济南:山东科学技术出版社,1996:1008.

[2]周莉莉,喻德洪.耻骨直肠肌综合症(PRS)诊治近况 [J].大肠肛门病外科杂志,2000,6(2):52.

[3]刘勇敢,郭惠娟.肛门内括约肌痉挛和肥大改良术疗效观察[J].中国误诊学杂志,2004,4(1):57.

[4]喻德洪.耻骨直肠肌综合征的外科治疗[J].实用外科杂志,1990,10(11):599.

[5]王军,罗茂红.生物反馈治疗慢性顽固性便秘的临床研究[J].中国肛肠病杂志,2002,22(1):22.

[6]丁义江.挂线疗法在盆底失迟缓所致便秘治疗中的临床应用[J].江苏中医药,2006,27(8):5.

[7]张志明.耻骨直肠肌挂线联合肛门内括约肌松解术治疗盆底失弛缓综合征疗效观察[J].中国肛肠病杂志,2008,28(1):37.

[8]余苏萍,丁义江.中医挂线疗法治疗盆底失迟缓综合征所致便秘的肛肠动力学研究[J].中国肛肠病杂志,2002,22(1):11.