三级匹配下的企业高层次人才P-JTO引进模式研究

2011-04-18王麒凯

□李 志 袁 钰 王麒凯

(1、2.重庆大学 贸易与行政学院,重庆 400044;3.重庆大学毕业生就业服务中心,重庆 400044)

一、引言

根据党的十七大提出的更好实施人才强国战略的总体要求,我国科学人才观正逐步确立。《国家中长期人才发展纲要》明确指出,要“扩大对外开放,开发利用国内国际两种人才资源,以高层次人才、高技能人才为重点统筹推进各类人才队伍建设”。高层次人才的引进与使用是我国未来人才发展的重点、核心问题。而鲁兴启[1]在2007年的一项社会科学规划项目调查显示,企业中高层次人才数量少是浙江高层次人才结构的最大缺陷;同时,普华永道2010年对亚洲122位金融服务业高管进行的调查显示,专业技术人才与中高级经营人才的技能缺乏是亚洲金融企业发展的最大阻力[2]。企业高层次人才的匮乏与紧缺已成为制约企业提升核心竞争力的瓶颈。但目前理论界关于企业高层次人才引进的研究多是作为企业高层次人才开发与培养之下的一个分支模块进行论述,仅少数学者针对解决人才引进过程中的某一具体问题,或提出某项具体招聘策略的角度,对高层次人才引进做了相关研究。如袁志筱[3]在2006年提出经济欠发达地区可通过“哑铃”模式、租赁模式、网络模式三种“引进模式”对国际高层次人才“柔性引进、只用不养”,以解决人才过低的使用率与过高的引进成本之间矛盾;乐国林[4]在2010年提出对企业骨干人才招聘甄选可采取“职位匹配与组织匹配”、“完全匹配与边缘匹配”的双匹配策略以应对求职者丰富的临场经验,增加招聘的筛选弹性;胡晓东[5]在2010年提出构建企业高层次人才胜任力与岗位匹配度流程,以实现“人才抄底”的有效实施。如何建立系统化的企业高层次人才引进机制仍有待探索。为此,本文提出基于匹配的企业高层次人才P-JTO引进模式,从人才与岗位(P-J)、人才与团队(P-T)、人才与组织(P-O)三个层面分别对高层次人才与企业匹配(P-JTO)与否进行识别,以期构建较为系统化的企业高层次人才的有效引进模式。

二、当前企业高层次人才引进中的主要问题

企业高层次人才一般指在企业中担任重要管理岗位或掌握核心关键技术、对企业的经营管理活动产生一定影响、取得相应资格或较高学历的人员[6]。

通过对高层次人才引进问题现有研究的梳理,学者们普遍认为,目前企业在高层次人才引进中存在以下共性问题:第一,缺乏人才规划与计划,存在盲从引进现象。企业由于对利润的迫切追求,高层次人才的引进工作往往变质为满足某项特定的组织建设需要,或经营需求的短期行为,甚至出于为了产生轰动效应、提升企业形象等目的。人才引进多是“关注当下”,缺乏科学、合理的用人规划与计划,人才战略未能实现对企业发展战略的服务与支持。第二,引进准备工作不足,存在盲目引进现象。人才引进的前期基础工作缺失,没有建立完善的工作分析与任职资格,从而缺少严谨、明确的甄选标准;同时,招聘手段和测评方法或是较为单一,或是盲目效仿,而招聘人员和招聘队伍专业化较低、素质参差不齐、选择和搭配不合理,人才引进成为盲人摸象。第三,甄选要素考虑单一,看重资格以偏赅全。在引进高层次人才时,只考虑人才的“高层次性”,盲目重视人才的硬性条件与资格,而忽略企业的规范、愿景,以及人才的个性、价值观等软性因素。或造成引进人才的专业领域与企业的发展方向存在偏差,缺乏根基和相应的梯队成员,造成人才发挥不了实际能量;或出现引进的人才在团队中的角色位置与自我认知不一致,造成团队“力场”的失衡。

而对高层次人才流失的进一步研究发现,造成高层次人才流失的原因包括以下几个方面:

第一,与组织发生冲突。包括对组织发展战略缺少认同或组织发展目标分歧、战略调整出现权力变化导致心理落差、对企业管理的认可与接受程度以及对企业文化的融入程度。如2009年,《财经》杂志发生的高层集体出走事件,业内人士表示,其主要原因是表现在自主采编权和利益分配矛盾之下的《财经》胡舒立团队与其股东“联办”在未来发展上的理念冲突问题。胡舒立团队建议通过引进外部投资者改善股东结构,保持原有的发展道路,也为传统媒体转型寻找可行路径。但是此项改制却没有得到“联办”的支持。由此出现了诸位高级编辑同主编胡舒立一起离开了公司。

第二,与团队产生冲突。包括个人事业目标与团队共同目标的差异性、对领导的行为导向方式或团队风格的认可及融合程度、对团队内部角色分工的认知与扮演情况。如哈佛商业评论网对2011年万科高管集体离职的解析所示,当万科的权力核心从王石变成郁亮,二者虽然价值观相似,但行为风格和性格却不一样,以王石为核心的团队成员大多与郁亮存在不能互补的问题;同时,对于追求稳定、追求家文化理念的万科,原核心成员从心理上也难以接受权力核心的更替;并且,执行副总裁徐洪舸想要创业的个人志向也与未来郁亮团队的发展目标会发生冲突。因此,执行副总裁徐洪舸与副总裁肖楠以及其十几位老部下一起离开了万科。

第三,与个人期望出现冲突,包括感情承诺、规范承诺、经济承诺、理想承诺、机会承诺等组织承诺被实现和满足的程度。如百度“有啊”创始人李明远带领团队进军C2C电子商务的理想承诺,与致力于传统搜索业务的百度所投入人力、物力、财力等资源不足而产生的承诺冲突,致使李明远黯然离职。

综上,当前企业高层次人才引进的核心问题在于缺少“匹配性”而产生的各种冲突。因此,高层次人才引进时不仅要考虑人才资格、经验等胜任力与岗位的匹配性,还应考察人才的个性、目标与团队的风格和分工是否匹配;人才内驱力、价值观等与组织愿景、规范是否匹配;以及人才提供的资源和人才自身的期望,与企业拥有的资源和企业的期望是否两两匹配等“匹配”问题。

三、基于匹配的企业高层次人才P-JTO引进模式的构建

(一)企业高层次人才引进需要遵循的四个原则

高层次人才引进模式构建应该遵循的基本原则包括战略原则、系统原则、递进原则和适度匹配原则。所谓战略原则(strategic principle),是高层次人才管理服务于企业战略目标,强调以人才规划为基础,根据企业内外部环境变化,通过对人才现状进行盘点,预测企业发展对高层次人才的需求,在此基础上开展高层次人才引进工作[7]。所谓系统原则(systematic principle),是指企业的高层次人才引进机制是一套服务于企业战略需求,以组织分析和工作分析为基础、以鉴别匹配度为关键、以科学评价手段和专业评价人员为保障,综合考察人才与自身岗位、所在团队以及与组织的整体适应及匹配情况的人才引进识别系统。所谓递进原则(stratification principle),是指在统合综效的要求之下,对人与岗位(P-Job Fit)、人与团队(P-Team Fit)、人与组织(P-Organization Fit)的匹配性和适应性进行循序渐进的全面考察,通过任务递进实现匹配鉴别的真实性和有效性。所谓适度匹配原则(moderate matching principle),是指人才与企业之间的匹配应适度合理、符合企业需求和未来发展要求,匹配度过低难以适应企业发展,匹配度过高则会造成人才浪费,人才甄别需从企业战略与人才规划入手,系统化、层次化地步步推进,因地制宜、量力而行。

(二)构建基于匹配的企业高层次人才P-JTO引进模式

针对企业高层次人才引进所存在的“匹配”问题,遵循上述高层次人才引进的原则,我们尝试构建企业高层次人才引进的P-JTO模式(如图1所示),分别从岗位层面、团队层面、组织层面,对人与岗位(P-Job Fit)、人与团队(P-Team Fit)、人与组织(P-Organization Fit)三组匹配性及适应性进行考察和鉴别,从人才与企业各自所具有以及能提供的资源,与其相互的期望和需求之间的满足程度来思考和设计企业高层次人才的甄选机制。

图1 企业高层次人才P-JTO引进模式

1.Ⅰ级匹配:人岗匹配(P-Job Fit)

在人才引进之前,首先应考虑人才与岗位之间的匹配情况。Kahaneman和Tversky[8](1979)的新期望理论指出,招聘的初步筛选应主要关注员工的知识与技能,考察岗位与人能力的匹配。人岗匹配包括两部分内容:一是所引进人才的知识、技能和经验与岗位要求之间的契合与匹配程度;二是所引进人才的需要及追求能够被所从事岗位满足的程度(包括期望薪酬、工作内容等)。人岗匹配是P-JTO模式的第一级匹配,它建立在工作分析和岗位胜任力模型的基础上,通常利用简历法、面试法等进行筛选来实现的人与岗位的匹配。

2.Ⅱ级匹配:人团匹配(P-Team Fit)

团队是指工作团队,可以是一个临时组建的项目团队,或组织中任何形式的亚单位,是有着共同目的或工作目标并一起为之奋斗的一群成员所组成的群体[9]。团队的绩效除了个人绩效之外,还包括集体的工作结果。因此,个人即使具备良好的专业技能,还必须胜任团队中的特定角色,才能形成通力合作的最佳效果。Vancouver和 Schmitt[10]的一项研究发现,主管和下属的一致性以及下属之间的一致性都与工作满意度和组织承诺有正向的关系。所以,在人才引进时需考察人才与团队的适配性。人才与团队的匹配性主要包括两方面内容:一是个体具有的与其他团队成员相似的特征,如所引进人才的个性与团队风格的融合性,以及个人目标与团队目标的一致性等;二是个体具有的、团队其他成员所缺乏的、能够相互补偿的某些品质或特征,主要指所引进人才的素质以及角色定位对团队角色分工的适配程度。人与团队匹配是P-JTO模式的第二级匹配,需建立在团队角色分析及领导风格测量等基础工作之上,通过在笔试过程进行职业测评,以及角色扮演、管理游戏,或无领导小组等评价中心技术来实现第二层识别。

3.Ⅲ级匹配:人与组织匹配(P-Organization Fit)

Goodman等人关于人与组织匹配对任务绩效和周边绩效间关系的研究发现,人与组织实际匹配不仅可以预测周边绩效,而且可以预测任务绩效。我国学者张勉、张德等人以西安的742名企业雇员为样本,研究发现期望匹配度对工作满意度、组织承诺度存在显著正向影响,而对离职意向存在着显著负向影响[11]。该模式中,人与组织匹配主要指人与组织的相容性以及补偿性两个方面。个体特质与组织特质的相容性,即个体态度、动机、价值观等与组织环境、组织愿景、组织文化之间的融合程度;双方期望与资源的补偿性,是指个体与组织各自所拥有的资源分别与对方的期望值之间的补偿程度。人与组织匹配是P-JTO模式的第三级匹配,在该层中,企业首先应进行组织特征识别,建立起企业的核心价值导向以及规范体系,并对招聘人员进行培训,提高他们对引进人才特征和组织特征两者匹配性的感知准确度,以及培训他们对引进人才传达企业文化核心部分的能力,建立人才与组织相互识别补偿性的信息链接,从而提高甄选机制的效率。通常采用半结构化面试的方法,辅以试用期考察来完成人与组织匹配识别,试用期考察过程同时也是人才与企业双向选择及适应的过程。在该阶段,企业首先可采取实际工作预览的形式,对人才提供较为全面的岗位与企业信息,通过人才的自主选择降低人才引进误差;同时,个体发展需求与企业所能提供的资源和机会,以及个体组织承诺与企业的投入需要之间是否得到满足和匹配,也可通过该阶段得到进一步验证与调适。

四、P-JTO高层次人才引进模式的实施与支持

(一)P-JTO高层次人才引进模式的实施流程

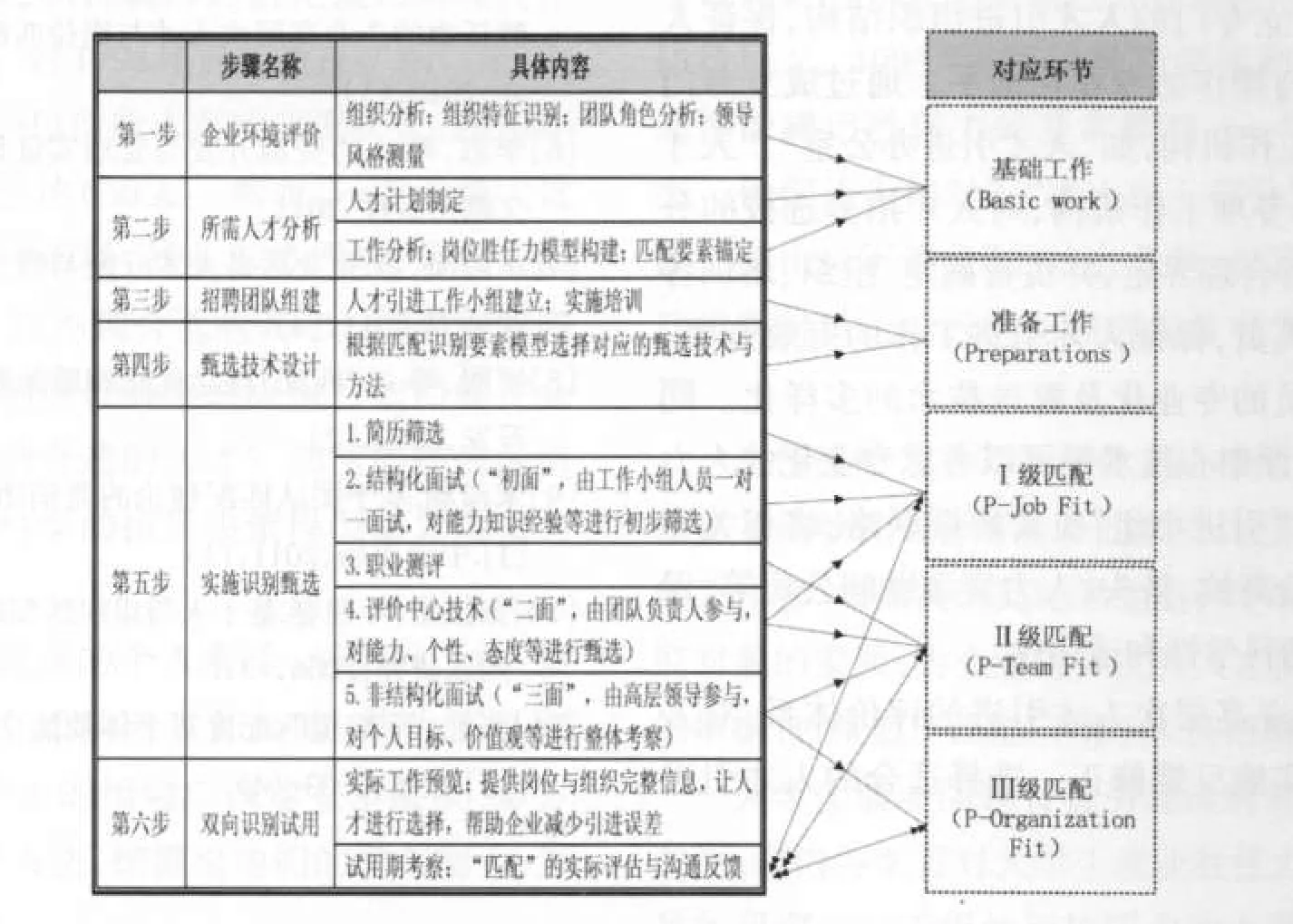

在P-JTO高层次人才引进模式中,服务企业战略是P-JTO的宗旨,组织分析与工作分析是P-JTO的基础与依据,匹配度识别是P-JTO的核心与关键,建立专业组织和评价人员培训是P-JTO的保障,合理的人力资源管理机制是P-JTO的根本落脚点,P-JTO高层次人才引进模式则是贯穿上述各个环节的完整体系。本文从基础工作、准备工作、匹配识别三个环节,分六个步骤来探讨P-JTO高层次人才引进模式的流程控制(如图2所示)。

图2 企业高层次人才P-JTO引进模式的操作步骤

在基础工作(basic work)环节,企业需进行企业环境评价与所需人才分析。通过开放式调查问卷、主题研讨会、小组访谈与深入讨论等形式进行组织分析工作,具体包括企业特征识别、团队角色分析、领导风格测量等内容,从而对企业的价值观、企业战略、长短期目标、组织氛围(领导风格、人际环境等)等进行有效评价。同时,以企业战略和发展目标为基础,通过对人才供需现状与缺口的调研分析制订人才计划,并根据工作分析确定所需人才的质量以及匹配要素的锚定。

在准备工作(preparations)环节,企业应对人才引进所需的人员与工具进行确定与完善。具体内容为:确定进行甄选工作的人员并对其实施各级“匹配”识别所需的培训,根据组织分析与工作分析所得到的匹配识别要素模型选择、设计相应的甄选技术与方法。

匹配识别(matching recognition)环节主要指P-JTO模式的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级匹配识别工作,根据已确定的甄选技术方法及相应的评价实施人员,依次进行简历筛选、结构化面试、职业测评、评价中心技术、非结构化面试、实际工作预览以及试用期考察,从而实现人才匹配性的最大化以及人才针对性的最强化。在该环节中,评价实施人员的准确知觉是保证识别效果的关键性因素。

(二)P-JTO高层次人才引进模式的支持体系

P-JTO高层次人才引进模式是一个全面综合、相互影响、环环相扣、承上启下的系统化过程,它应该遵循层次化、针对性、系统化、专业化的特点,因此,企业需要建立相应的支持体系保障P-JTO高层次人才引进模式的顺利实施。

第一,建立较为系统的制度体系,规范高层次人才引进的程序和办法。通过建立工作分析制度、领导风格测评制度、人才引进实施办法等规章制度,为P-JTO高层次人才引进模式提供制度支持,保证甄选程序的严格规范性,避免人才引进成为企业经营者的“一家之言”。

第二,成立专门的人才引进组织结构,保证人才引进实施与操作的专业化水平。通过成立专门的人才引进工作机构,如“人才引进办公室”、“人才引进小组”等专项工作机构,对人才招募选拔的分工与协作进行合理界定,并负责确定、组织、培训各环节的测评人员,保证人才引进工作的有效开展,实现评价人员的专业化及甄选技术的多样化。同时,对人才测评中心技术等可以考虑专业化的人力资源外包,由“引进小组”负责协调联络,将相关专业问题委托给高校、猎头、人力资源顾问公司等,保证工具使用的科学性和适用性。

第三,建立高层次人才引进的评价体系,对人员引进效果实施反馈修正。选择适合的人才引进质量指标,构建高层次人才引进工作的评价体系,通过多方数据收集与“匹配”评估对人才引进效果进行反思与衡量;同时,对长期纵向数据的分析比较,可实现人才引进质量的持续改进。

[1]鲁兴启.浙江省高层次人才聚集与创新环境建设[J].商业研究,2007,(9).

[2]吴思嫣.“十二五”期间商业银行高层次人才队伍的建设[J].上海金融,2011,(2).

[3]袁志筱.经济欠发达地区人才战略刍议[J].人才资源开发,2006,(1).

[4]乐国林,毛淑珍.企业骨干人才招聘甄选的双匹配策略[J].中国人力资源开发,2010,(4).

[5]胡晓东.企业“人才抄底”之有效实施策略——构建基于胜任力的企业高层次人才与岗位匹配度流程[J].中国人才,2010,(5).

[6]李志,等.人力资源开发与管理实证研究[M].北京:中国文献出版社,2011.

[7]王麒凯,等.企业后备人才开发与管理模式的构建[J].企业活力,2011,(4).

[8]罗明,等.以“匹配”理念优化招聘策略[J].中国人力资源开发,2009,(2).

[9]宋滢涵.基于团队匹配理论的营销团队管理与开发研究[J].中国市场,2011,(1).

[10]张正堂,叶迎春.基于人与组织匹配的招聘模式[J].财经问题研究,2006,(3).

[11]张勉,等.期望匹配度对个体效能变量的影响实证研究[J].预测,2003,(4).