陈元光《龙湖集》版本述略

2011-03-23李弢

李弢

陈元光《龙湖集》版本述略

李弢

陈元光(656—711),字廷炬,号龙湖,光州固始(今河南固始)人。著有《龙湖集》,今学界已有多种不同整理本问世。然各本之间源流不甚明了,篇目不尽相同,文字互有差异,有必要进行述考,使之便于阅读与研究。

一、所知见各版本述略

据笔者所知见,《龙湖集》至今已有十余种不同的版本。包括最早的出自陈氏族谱的印刻本,也包括后来的过录本、誊印本,再后来的校刊铅印本、注笺本,甚或编年本等,不一而足。兹大略依各本问世时间先后略作考述如下:

1.《陈氏族谱》本《龙湖公全集》,陈祯祥编纂,民国五年新加坡槟城缎罗申鸿文石印本,简称“槟城本”。

笔者所见为漳州师范学院图书馆地方文献库所藏之《陈氏族谱》复印本。其底本封面有“陈氏族谱”字样。观其书口,上端有“陈氏族谱”字样,下端有“槟城缎罗申鸿文印”字样。其第一页有宋真德秀撰《陈氏世谱序》,文后有一跋,落款为“中华民国乙卯年(民国四年,1915)孟秋之月朔日有卢氏一百柒叁世裔孙有国氏拜录”。第六页又有《陈国出奔易姓序》,序中言:“余在家奔波数十年,至乙已(按,“已”当为“巳”之误,光绪乙巳,1905)年来南洋,游数十州府未尝见之,至梹城见之,此我家谱也。余携永春、江州、广东、厦门四处族谱日夜参阅考订,自己酉(宣统元年,1909)至乙卯(民国四年,1915),虽补足,言未足,余恐后人不知,故急为之序。”序末落款“民国五年丙辰(1916)季夏之月日南岐裔孙祯祥拜录石印”。在此本第九十页有陈祯祥录“南岐十世孙分同安马巷号曰浚美一世祖”世系,落款为“民国五年丙辰荔月穀旦浚美廿三世裔孙祯祥拜录石印”。据此可知,陈祯祥整理《陈氏族谱》,自宣统元年己酉1909年始至民国四年乙卯1915年已基本补足纂成,历时七年,而在此期间,陈有国亦参与编纂抄录工作。至民国五年(1916)荔月陈祯祥始将此谱石印。

此本所收录之《龙湖公全集》,自第二十六页起至第三十八页止。其第二十六页右上角有“龙湖公全集”字样,其后是赋三篇;第二十八页右上角有“龙湖公集语五言”字样(按,“语”字显然为“诗”之误),其后是五言诗;第三十页《云龙》诗前有“龙湖公全集七言”字样。

2.《颖川陈氏开漳族谱》本《龙湖公全集》,陈祯祥补订,厦门中山路新声艺术社刻本,简称“新声本”。

此本厦门市图书馆有藏。笔者所见为漳州师范学院图书馆地方文献库所藏之复印本。其封面左下角有“陈祯祥补订厦门中山路新声艺术社一九一六年刻本”字样。观其底本封面有“颖川陈氏开漳族谱”字样。观其书口,上端有“陈氏族谱”字样,下端有“厦门中山路新声艺术社承印”字样。将其与“槟城本”进行比对,未发现文字上的不同。篇目顺序也与“槟城本”同。且此本的版式亦尽可能保持与“槟城本”同。据此推测,“新声本”乃据“槟城本”翻刻而成,与槟城本一样,共收录陈元光诗48首、赋3篇。

3.《陈氏家谱》本《龙湖集》,简称“家谱本”。

《漳州地方文献丛刊·黄仲琴全集(第一辑)》有岳傲樵《仲琴有摹陈氏〈泉石留言〉之举,书来索题,走笔赋此》一诗,中有句“王郑无人角两雄,龙湖宗派溯流风”。句后原注云:“唐玉钤将军陈元光有《龙湖集》见《陈氏家谱》。”[1](P2)下署“己未(1920)夏五南岳傲樵”。据此,则夏傲樵所言及之《陈氏家谱》中有陈元光《龙湖集》。若夏傲樵所见《陈氏家谱》即为上文所言《陈氏族谱》,则此本《龙湖集》所收陈元光作品即同“槟城本”。然笔者未见此家谱,版本不明,姑且附此待考。

4.《唐开漳龙湖宗谱》本《龙湖公全集》,简称“宗谱本”。

此本《龙湖公全集》为云霄威惠庙1989年重印本《唐开漳龙湖宗谱》所收录《龙湖公全集》(有校改)之底本。笔者未见。然参下文“威惠庙本”考述可知,《唐开漳龙湖宗谱》即《陈氏族谱》,而此“宗谱本”当即“槟城本”。

5.叶国庆抄本《龙湖公全集》,简称“叶本”。

叶国庆教授在何池所著《〈龙湖集〉校注与研究》的“序言”中说:“我往日在厦门借到《颖川陈氏开漳族谱》从中抄到《龙湖公全集》。1983年,漳州图书馆又赠我一册誊印的《龙湖集》(按,为下文提及的“壬戌本”)。编者注明此集也是从《颖川陈氏开漳族谱》抄出的。我取我所抄的诗文,和此集对校发现两个抄本都有错误字,但我未能一一改正。今何池同志为此集做校注,多方钻研,大有助于地方文史探讨者,予引为喜事。”[2](P2)据此推断,叶教授亦曾经据厦门市图书馆藏《颖川陈氏开漳族谱》中之《龙湖公全集》过录一手抄本。简言之,“叶本”乃“新声本”之过录本。则其所收入之陈元光诗赋作品,当与厦门市图书馆所藏《颖川陈氏开漳族谱》一致。只是,“叶本”目前去向不明,是否依然存世亦不可知,而叶教授所言之“错误字”为何亦不可知矣,甚为可惜。

6.王君定手抄壬戌誊印本《龙湖集》,简称“壬戌本”。

此本为漳州市图书馆1982年油印出版。封面题名“龙湖集”,名下有“岁次壬戌付印”字样。壬戌,1982年。第二十一页《候夜行师七唱》其七诗后云:“上赋、诗五十一首载《颖川陈氏开漳族谱》。”此本有据《全唐诗》、《漳州府志》作简要校勘刊改,并据《漳州府志·艺文》增补五言排律《漳州新城秋宴》、五律《晓发佛潭桥》,以及《请建州县表》、《谢准请表》。则此本收录的陈元光诗50首、赋3篇、表2篇。

7.云霄威惠庙1989年重印《唐开漳龙湖宗谱》本《龙湖公全集》,简称“威惠庙本”。

此本《唐开漳龙湖宗谱》内页亦有一封面,中间大字者为谱名“唐开漳龙湖宗谱”,上款“公元一九一六年槟城石印本”,下款“云霄威惠庙重印”,知是威惠庙重印时所加。观其书口,上端有“陈氏族谱”字样,下端有“槟城缎罗申鸿文印”字样。此谱有陈嘉音《跋》云:“《唐开漳龙湖宗谱》系开漳早期文献,经宋代增修,为后世地方史志征引的重要依据。但千年以来,历经变乱,原本散伕,濒于失传。适清末始由开漳后裔陈祯祥搜辑成书,并携至南洋槟城刊印。其苦心孤诣,继往开来,功不可没!……近悉漳属一老归侨存有此书原刊石印本,求之不易,万虑万一,故急为商借复印”。可见,此漳属老华侨所持之《唐开漳龙湖宗谱》当即槟城石印本《陈氏族谱》,而云霄威惠庙乃据此重印。

“此次复印,还收录了‘唐开漳龙湖陈将军画像’和‘唐开漳陈氏五代世系表’,按照体例编次,一并置诸卷端。”有一疑问,为何将该谱名称改成“唐开漳龙湖宗谱”?查此谱中有《撰唐开漳龙湖公宗谱总序》,落款为“岁在乙卯蒲月榖旦署龙溪学事教谕举人沈水同谱钟斗陟望氏盥手谨识于丹霞斗山堂”。或许“唐开漳龙湖宗谱”名称即由此而来?可是这明显与书口字样及陈嘉音序中所言相左。姑且存疑待考。

陈嘉音《跋》中又说:“然此书因年代久远,辗转传抄,难免鲁鱼亥豕之疵,如‘颍川’讹作‘颖川’,‘未艾’讹作‘朱艾’之类,以及后人为表示崇敬祖先而增添的文字,如陈元光书勉其子陈珦的诗,题为《示珦》一首,竟添作《示珦公》,‘公’字实是赘余笔墨,故为删去。诸如此类,经参校有关典籍,略为订正,庶免继续以讹传讹。谱中所收龙湖诗赋,虽与《全唐诗》选录诗篇间有出入,亦仅校正其显误。馀则悉如其旧,以保存史料本来面目。”可见,此本之《龙湖公全集》当即在“槟城本”基础上校改而成。则此本收录陈元光诗赋亦同“槟城本”,诗48首,赋3篇。

8.1990年漳州市历史研究会校勘增补本《龙湖集》,简称“历史本”。

此本为铅印本。该本《后记》云:“此集系采自陈祯祥录厦门新声艺术社出版《陈氏开漳族谱》,并参照槟城缎罗申鸿文石印《颖川陈氏开漳世谱》及道光卢焕章辑录《卢氏宗谱》以及府县志有关部分增补、校勘,并加断句而成。”[3](P28-29)增补之二诗、二表,同“壬戌本”。则此本收录之陈元光作品数量同“壬戌本”,诗50首、赋3篇、表2篇。笔者所见新声艺术社印行之族谱名为《颖川陈氏开漳族谱》,而槟城缎罗申鸿文石印本之族谱名为《陈氏族谱》。编者在《候师夜行七唱》其七之后云:“上赋、诗共五十一首载《颖川陈氏开漳族谱·龙湖公全集》。”[3](P23)此本《南獠纳款》一诗在其“龙湖集目录”中诗题为《南獠约款》,而正文中诗题为《南獠纳款》。明显,“约”当为排版之误,而校对亦未能校正。

9.何池《陈元光〈龙湖集〉校注与研究》之“《龙湖集》校注”部分,鹭江出版社,1990年版。简称“何本”。

此本《龙湖集》仅收录陈元光的诗,包括“壬戌本”所增补《漳州新城秋宴》、《晓发佛潭桥》二诗,共50首。却未录入前述三本族谱中所收录之《龙湖公全集》中三篇赋,亦未录入“壬戌本”增补之《请建州县表》、《谢准请表》。不知何故作如此处理。诗的篇目数量同“壬戌本”,而依据作者之考证编年(见各诗题下之“题解”)先后重新排序。又参照上文所引叶国庆在“前言”中之所言,笔者以为“何本”所据之底本当即“新声本”。

10.李竹深辑录《漳州诗存·唐宋卷》之“陈元光”部分,漳新出(2000)内书第2021号,简称“诗存本”。

此本与此前诸本最大的不同在于,其所录陈元光诗皆为编者据《全唐诗》卷45、清康熙《漳浦县志》卷18、《全唐诗续拾》卷8、《漳州府志》卷40及《全唐诗补逸》卷1辑录而成。至于编者为何不据族谱而据府县志及《全唐诗》及其各续补本辑录陈元光诗,其中原因,笔者曾请教过出版单位漳州市图书馆的张大伟馆长,大概辑录者以为陈元光的《龙湖公全集》乃出自陈氏族谱,真伪至今仍存争议。此本共收陈元光诗54首(53首并1残句)。

11、方南生先生《龙湖集》笺注本,云霄县开漳历史研究会编,漳新出(2001)内书第33号,简称“方本”。

此本所录诗中50首,篇目同“壬戌本”,据《南安县地名录》补另1首《秋日南巡军次芸溪》,共51首。三篇赋移至诗后。附录陈嘉音先生《陈元光将军大事年表》。

12.徐伯鸿先生《〈龙湖集〉编年注析》,光明日报出版社,2004年12月第1版。简称“徐本”。

此本“前言”中说,龙海县东园乡潭头村藏《陈氏族谱》及厦门图书馆古籍部藏《颍川陈氏开漳族谱》皆有收录陈元光的诗歌,陈尚君将其中的43首收录于《全唐诗补编》中,加上《全唐诗》所收3首,孙望先生《全唐诗补逸》从《漳州府志·艺文志》收录2首又2残句,童养年先生《全唐诗续补遗》从《康熙漳浦县志·艺文下》中收录2首,“陈元光的诗歌今天我们能够见到的一共有50首又2残句。除诗外,其他今存的还有赋3篇,谢表2篇。”[2](P29)并且指出其所据陈元光的诗文文本,“主要是根据陈尚君先生的《全唐诗补编》、中华书局的《全唐诗外编》、上海古籍出版社的《全唐诗》、厦门市图书馆古籍部藏的《颍川陈氏开漳族谱》、云霄开漳历史研究会编的《开漳圣王陈元光与云霄·附录》中的有关材料。对于文本的一些字词,著者依据两《唐书》、《资治通鉴·唐纪》、两《汉书》、《登科记考》、《唐会要》、《通典》等材料,或者是依据诗文中的语意做了一定的校改或者补充。”他的诗文编年,则是“把陈元光的诗文同诗人身世,将诗文中所涉及的问题与诗人所处时代的有关历史资料结合起来相互参看……借鉴、参考了傅璇琮和吴在庆先生主编的《唐五代文学编年史》(初唐卷),做了初步勾勒陈元光生平简谱和其诗文编年的工作。”[4](P31)据此可知,此本所收陈元光诗50首并2残句,以及3篇赋和2篇表。笔者翻阅得知,此本所收诗文,皆有编年。附录有《陈元光生平简谱》、《高宗诏陈政镇守故绥安县地》、《敕建漳州郡县》,以及丁儒诗二首《归闲诗二十韵》和《冬到泉郡次九龙江与诸公唱和》。

此本所收陈元光诗文,其做法同“诗存本”,想必出自同一种顾虑,即目前关于陈元光诗文真伪尚无确切定论。而有编年的作品,要比何本更多,其中多为有确切年份的编年,可见作者研究工作细政深入之一斑。当然,其中有些作品的编年是否能够如此精确,笔者心存疑问。

13.沈冠生先生《龙湖集笺注》本,2005年12月第一次印刷,(漳)新字(99)内书第053号。简称“沈本”。

其后记云:“2001年秋天,我在《全唐诗》中读到陈元光及许天正的诗,之后又偶得陈元光的诗文著作—《龙湖集》(壬戌—1986年油印本)。”[5](P167-68)“我不揣学识浅薄,为《龙湖集》作了笺注。”“原集中个别易引起误解的异体字或繁体字则仍予保留。对原集中个别讹误或存疑的字均作了一定的校订,并于注解中加以说明。”[5](P168)(按,壬戌年为1982年)由此可见,此本乃据“壬戌本”为底本而有所校订。并增补诗三首,其前二首《漳州新城秋宴》、《晓发佛潭桥》同“壬戌本”,在“题解”中皆注明“本诗为《全唐诗外篇》所选载”[5](P138、P141)。此本收陈元光诗51首、赋3篇。(按,《全唐诗外篇》误,当是《全唐诗外编》)末首《秋日南巡次芸溪》同“方本”,而在“题解”中云:“本诗摘自台湾《德星堂陈氏大宗祠奉祀壹佰贰拾周年暨重建十周年纪念特刊》。”[5](P142)此本将三篇赋移至增补的三首诗之后,并说明原因:“它是作者少时应试之作,其内容主要是歌颂大唐王朝的功德,没有多大的意义,而且缺文缺字严重。但三篇赋词藻华丽、语势流畅、对仗工整、用典贴切,出于一个十三岁少年之手,亦颇值一读。因此,本书将其排在诗篇之后,但不再附加译文。”[5](P169)

据此可知,此本收录陈元光诗51首、赋三篇。该本附有陈颖南撰《开漳圣王陈元光事略》。此本之诗题与所见诸本不同处,笔者以为最可注意者为《祀潮州三山神题壁》。笔者所见各本,皆为《神湖州三山神题壁》。显然,当以此本为是。

14、云霄县开漳历史研究会2006年6月所编印之《龙湖集》,简称“云霄本”。

此本乃据“新声本”《龙湖公全集》为底本。其《序》云:“本集保持原文完整性”。其于集末《候夜行师七唱》末首诗后云:“上赋、诗五十一首载《颖川陈氏开漳族谱·龙湖公全集》。”[6](P25)并据陈嘉音先生从泰国福建会馆理事长张建禄提供之材料增录待考之七绝《秋日南巡军次芸溪》一首及《举荐部曲人才表》。则此本收录陈元光诗49首、赋3篇、表1篇。按,据方南生《〈龙湖集〉笺注》之注释云:“本首出自《南安县地名录》。”[7](P91)而《颖川陈氏开漳族谱》中有《勅陈元光建州县》,此中附有《垂拱四年请置吏表荐部曲人才》。此本全文收录方南生先生《<龙湖集>笺注》。此整理本的一个亮点在于,文后共有五个附录,然所附资料,出自文集的,绝少注明所据征引之版本出处。甚为可惜。

除了上述成集的《龙湖集》本子外,散见存陈元光诗作的有《全唐诗》、《全唐诗外编》、《全唐诗续拾》、《全唐诗补遗》、《全唐诗续补遗》等等,及漳州各地方府县志。

二、四点结论

1.关于《龙湖集》名称的由来。陈元光诗文集的名称,最早在各族谱中的名称当以《龙湖公全集》为是,后续的抄本及今人整理校笺注释本才称为《龙湖集》。详参文后附录。

2.关于各版本源流关系。笔者所知见《龙湖集》现存各版本,其最早者当为“槟城本”,“新声本”乃据此翻刻,现今各抄本、校刊增补本、笺注编年本(“诗存本”与“徐本”除外)所据之底本,笔者亲见者皆为“新声本”。

3.“诗存本”与“徐本”整理思路相同,皆自漳州府县志、《全唐诗》及各“外编”、“补遗”、“续编”等今人编著中辑录成集,个中原因,乃由于陈元光《龙湖集》之真伪目前学界仍存在争议。

4.各版本之间存在文字、篇目及其次序的差异(详见后附录),或是源于传抄之误,或是缘于文字繁简转化时之失误,或是编著者有意之校改调整删削,亦可能源于校对上之不够细心之故。故而更需要对诸不同版本做好汇校笺注工作。

注释:

[1]黄仲琴编、黄永汉整理:《黄仲琴全集(第一辑)》,漳州市图书馆出版,2001年5月,(漳)新出(2001)内书第25号。

[2]何池著:《〈龙湖集〉校注与研究》,鹭江出版社1990年11月第1版。

[3]陈元光:《龙湖集》,漳州市历史研究会刊印,1990年3月。

[4]徐伯鸿著:《〈龙湖集〉编年注析》,光明日报出版社,2004年12月第1版。

[5]沈冠生撰:《龙湖集笺注》,2005年12月第一次印刷,(漳)新字(99)内书第053号。

[6]陈元光著:《龙湖集》,云霄县开漳历史研究会编印,2006年6月,(漳)新出(2006)内书第066号。

[7]方南生:《〈龙湖集〉笺注》,云霄县开漳历史研究会编印,2001年4月第一版,漳新出(2001)内书第33号。

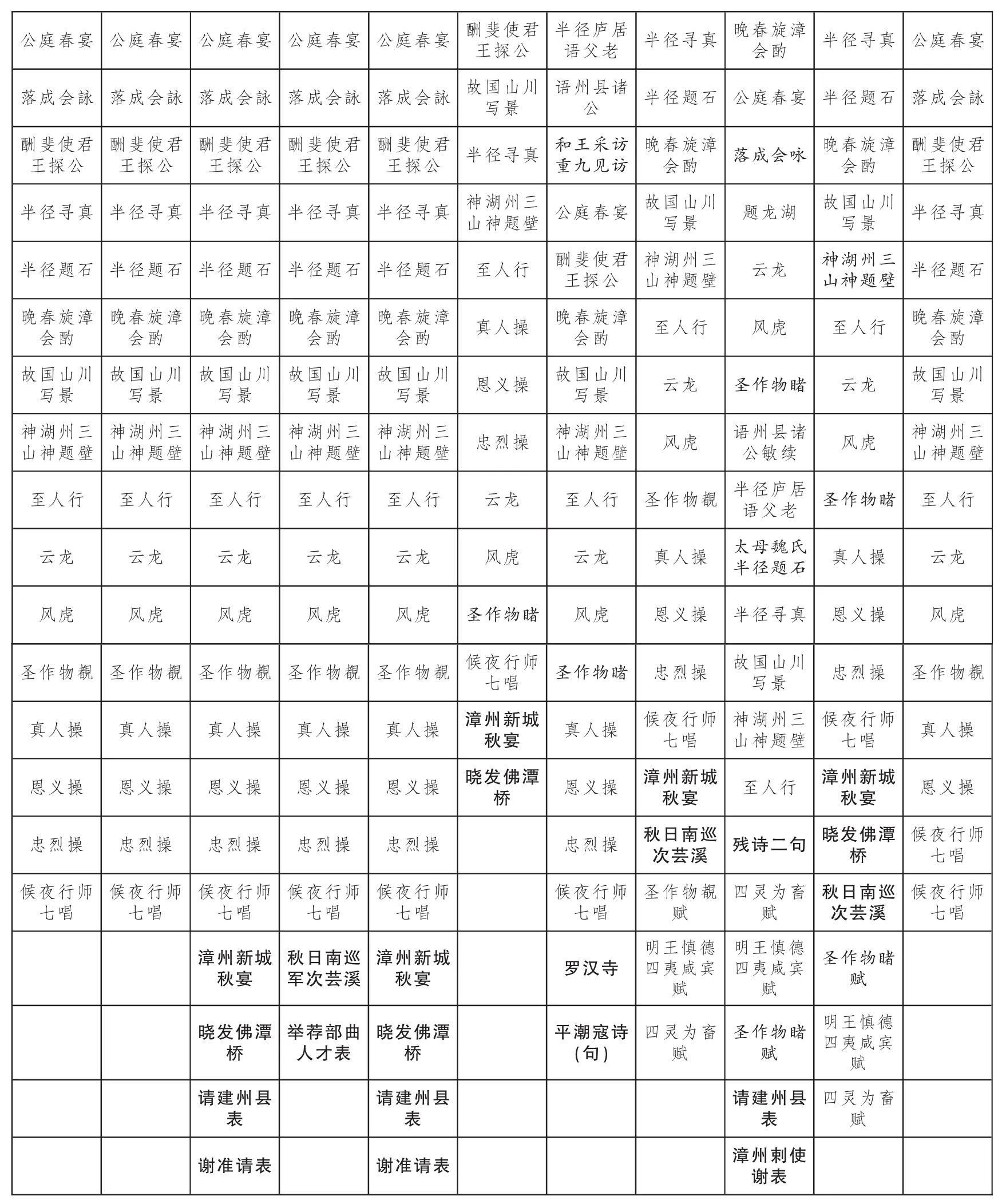

附录:笔者所亲见各版本集名篇名次序差异对照表

说明:1.表中篇名为黑体字者,是各本较槟城本多出之篇目;楷体字者,是各本较槟城本有异之篇目。2.上述各本篇名文字的差异有些是文本整理时文字繁简转化不规范或尺度不一的缘故。如“欸”之于“款”,“遊”之于“游”,“詠”之于“咏”,“覩”之于“睹”,“採”之于“采”,等等。

责编:蔡惠茹

作者单位:(漳州师院闽台文化研究所)