日本单一窗口的构建及其制度性启示

2011-01-31朱秋沅

朱秋沅

(上海海关学院法律系,上海201204)

自新加坡在全球先行启用了贸易管理电子平台即无缝的一站式电子通关系统(TradeNet)[1],开启了使企业能通过单一窗口实现贸易便利的潮流后,“单一窗口”的理念迅速被世界各国和国际、区域经济组织所广泛接受并加以推行。各主要国家、联合国、东盟、世界贸易组织(以下简称WTO)、亚太经合组织(以下简称APEC)先后提出了在各自范围内建立“单一窗口”管理模式的构想并实质性地开始了各自的单一窗口的构建进程。

根据联合国贸易便利化和电子商务中心(UN/CEFACT)与联合国欧洲经济委员会(UN/ ECE)在其2005年发布的《建立单一窗口的建议与指南》(以下简称《第33号建议》)对单一窗口的定义是:“单一窗口是指一种设施,该设施准许贸易与运输的有关方在一个单一接入点提交标准化的文件和/或数据,以履行全部的有关进口、出口以及转运的监管要求。”[2]目前该定义得到了世贸组织的《贸易便利化谈判草案文本》[3],世界海关组织(world customs organization,WCO)的《数据示范样本》[4],联合国经社理事会(ECOSOC)的《建立国际贸易单一窗口法律框架的第35号建议书》[5],联合国贸发会(UNCTAD)的ASYCUDA (Automated SYstem for CUstoms Data)项目①ASYCUDA(Automated SYstem for CUstoms Data),1981年联合国贸易与发展会议接受了西非国家共同体(ECOWAS)秘书长的请求,希望其帮助该共同体成员国整理加工外贸数据。联合国贸发会议在经初步评估后认为,为了达到有质量的结果,必须将该工作扩展到海关机构和通关程序的现代化。因此,联合国贸发会议利用计算机技术,设计了一套具有可调适性,可适用不同贸易环境,只需少量受训人员的海关软件系统,称为“海关数据自动化系统”。至2010年12月,有超过90个发展中国家与地区参与了或采用了该系统项目。该系统可以被认为是单一窗口的初始阶段。,APEC的《单一窗口战略计划》[6]等一系列国际组织的法律文件与实践项目的采用。

当前国际上“单一窗口”的运行模式主要有三种:一是“单一机构”模式,即通过一个机构来协调并执行所有与进出境相关的监管,此类单一窗口模式已实现了在边境实体管理部门的整合,是单一窗口的最高形式;二是“单一系统”模式,即通过一个整合系统(Integrated System)收集、使用并分发与进出境相关的国际贸易电子数据[7];三是“公共平台”模式,即贸易商可以通过一个公共平台向不同监管机构的电子管理系统一次性申报,上述机构通过该平台再将处理结果以电子方式传输给贸易商[8]。世界各国在构建单一窗口实践过程中,都在这三种模式中寻找适合本国国情的建设模式,也都遇到了不少的障碍与阻力。在不同的构建策略指导下,有的国家获得了实质性的进展,而有的国家却停滞不前,个中经验与问题的总结对在建设进程中的行进者而言具有重要价值。

我国目前推行的电子口岸平台建设与国际上单一窗口的基本理念、基本目标方向是一致的,是单一窗口的初期阶段。因此我国在构建本土化的单一窗口制度时,可以参考日本单一窗口构建进程(“单一系统”模式),从而获得一些启示。

一、日本单一窗口建设的背景与基础

(一)日本单一窗口建设背景

从20世纪60年代开始,日本经历了一个长达近50年的外贸快速增长时期。进出口总值从1960年的86亿美元增加到2009年的10 469亿美元(FOB价格为统计基础)①数据来源根据CIA-the World Factbook:Japan计算得出,https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ja.html,2010-12-26。。而完成如此巨额贸易监管的海关人员总数至今仍不足9 000人②至2009年,日本海关与关税局人数为176人,地区海关总人数为8 713人。日本海关关员人数总额在近10年都维持在这一水平上。,如何解决人员不足和贸易快速增长之间的矛盾,快捷处理通关事务始终是摆在日本海关等边境执法机构面前的重要课题③此处的“通关”采取广义理解,通关是指进出口货物的收发货人与边境公共机关,办理货物进出口的报检、报关、理货、缴税、装货、提货等手续的全过程。。同时,上世纪70年代,由于航空技术的革新,航空器的规模运行速度持续和快速的增长,因此每年通过航空运输的货物不断增加。所以,通过人工对航空货物进行处理以及联合的文件处理方式明显已经走到了尽头。航空货物运输的特性要求在离开和到达港口时对货物和文件的处理要求快速的工作,人们开始关心对于人员与设备的效率与安全性要求。因此,当时的日本航空货物运输社团得出一个结论,即采用计算机数据处理和货物处理系统来应对不断增加的航空货物数量和保持货物处理工作的速度和正确性是十分必要的。

此外,当时的许多国家正在用自动化方式处理与航空运输有关的海关业务。当时的英国是世界上第一个在海关、航空公司、代理机构等之间进行计算机系统链接的国家,该系统已于1970年在伦敦希思罗机场进入运营。法国的SOFIA系统也开始在戴高乐机场和其他机场得以采用。德国的ALFA系统也在法兰克福机场被采用。因此,日本也开始发展本国的自动化通关系统。日本财务省自上世纪60年代末期着手研究计算机化的通关程序,1971年决定开始研究空运进口货物的自动化通关程序。

(二)日本单一窗口两大运作基础的发展

1.公共通关系统:NACCS系统——海关一站式服务系统(Customs one-stop service system)

1978年8月,日本第一个关于空运货物进口程序的自动化系统——日本货物自动化通关系统(Nippon Automated Cargo Clearance System,空运NACCS)进入运营。此后,空运NACCS进一步扩展至整个日本的出口申报和航空器到达/离港通知。1991年,日本开始在东京——横滨区域内的海港采用海运NACCS系统。1999年海运NACCS系统升级,将其服务扩展至所有的海关程序,并将其适用地域扩展到全国。

此后,在供应链管理理念的影响下,日本财务省与2001年8月28日启动盐川计划。此项计划是针对于日本国际物流业的一项改革,将当时的日本货物自动化通关系统与其他已经自动化的贸易管理系统整合成一个综合的计算机界面系统。该综合系统目标是通过一次数据转换来提交所有的贸易单证,可以处理不同部门管辖的边境程序。因此,该系统被命名为日本货物与港口自动化综合系统(Nippon Automated Cargo and port Consolidated System,其建成也被称为NACCS)。

2.海关内部风险管理系统——海关智能化数据系统(Customs Intelligent Database System)

高效快速的电子化通关程序,需要高效准确的执法机关风险识别能力。同时高效准确的执法效果也为更加快速的通关提供发展的基础。因此,两者是互为前提的。出于这一考虑,1990年开始,日本海关着手开发自己的综合性情报数据库系统——海关智能化数据系统(以下简称CIS系统)。建立这一系统的指导思想就是在处理大量的进出口货物时甄选出高风险货物。此系统采集和汇总下列数据:企业法人信息、经NACCS系统处理的近三年的进口通关数据、海关查验信息、申报违规信息、后续稽查(审计)结果、可疑的进口商信息、国外可疑的出口商信息、申报数据与海关监管结果(如查验)之间的差异信息和关员认为有价值的其他数据。

CIS系统相当于我国海关的风险信息数据库,海关关员可以通过调阅设置在现场的CIS系统终端内的有关信息作为风险评估的依据或参考。负责风险分析的关员还依据CIS提供的信息对NACCS系统内设定的风险标准进行维护。海关内部的 CIS系统的成功运作是公共的海关NACCS系统运作的执法能力保障。

二、日本单一窗口的构建

日本单一窗口系统最初的设计目标是应当具有标准化的用户识别码、终端显示屏的布局、数据接入的方式等。单一窗口网络系统可通过向各个进出口管理程序独立地传输数据,从而在一个终端上接入不同政府部门的有关系统以完成多项程序。但对于用户而言,是通过一次数据传输就履行的不同法律所要求的程序。但在实践的发展过程中,日本的单一窗口构建走得比预想的更远。

(一)以NACCS为核心系统(Core System)的单一窗口构建进程

1.初建阶段

单一窗口的建设首先是与当时已经存在的系统——海关NACCS实现对接,并于1997年2月,将NACCS与厚生劳动省(Ministry of Health,Labour and Welfare,MHLW)处理食品检疫程序的食品自动化进口通知与检验网络系统(the Food Automated Import notification and Inspection Network System,FAINS)联接。当时,通过此网络,进出口人或日本通关业者(报关代理人)可以从一个客户PC机上接入NACCS和FAINS系统,按照当时日本《海关法》第70条的规定,进行报关并完成其他机构的程序。

2.扩展阶段

在初建阶段后,单一窗口又陆续与农林水产省的动物检验检疫程序自动化系统(Animal quarantine Inspection Procedure Automated System,ANIPAS)、植物检疫网络系统(Plant Quarantine Network,which processes plant quarantine PQ-Network)以及处理进出口许可证的日本贸易控制电子开放式网络系统(Japan Electronic open network Trade control System,JETRAS)联接。此轮单一窗口的扩展使得货物入港到运输工具离港,或者运输工具进港到货物交付的时间大大缩短,并简化进出口程序。1999年NACCS系统自身将服务进一步扩展至进出港口程序。同年港口经营者与政府部门之间的“港口EDI系统”建立。

3.整合阶段

2003年NACCS、港口EDI系统与有关移民入境方面的船员上岸许可支持系统(Crew Landing Permit Support System)间建立联接。联接后,用于可以通过NACCS或港口EDI系统中的任意一个提交文件。此后文件中的数据将被复制后向其他系统传输。因此,日本认为其真正意义的单一窗口建设始于2003年[9]。

2008年10月,国土交通省(Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism,MLIT)的“港口EDI系统”并入NACCS,新的NACCS系统开始运行。2010年2月,空运NACCS与海运NACCS两个子系统整合成为一个单一的NACCS系统,同时经贸产业省(Ministry of Economy,Trade and Industry,METI)的JETRAS系统也并入NACCS系统。

当前的NACCS系统不仅整合了诸多跨部门的进出境程序系统,还具有外汇调整、税收计算、资金的电子转账等功能。

(二)日本当前单一窗口的经验——进出境一站式流程化服务

日本当前单一窗口已经整合了近10个公、私部门的8个与进出口及港口管理程序高级系统,是属于“单一系统”构建模式的成功典范。

1.NACCS的核心系统功能

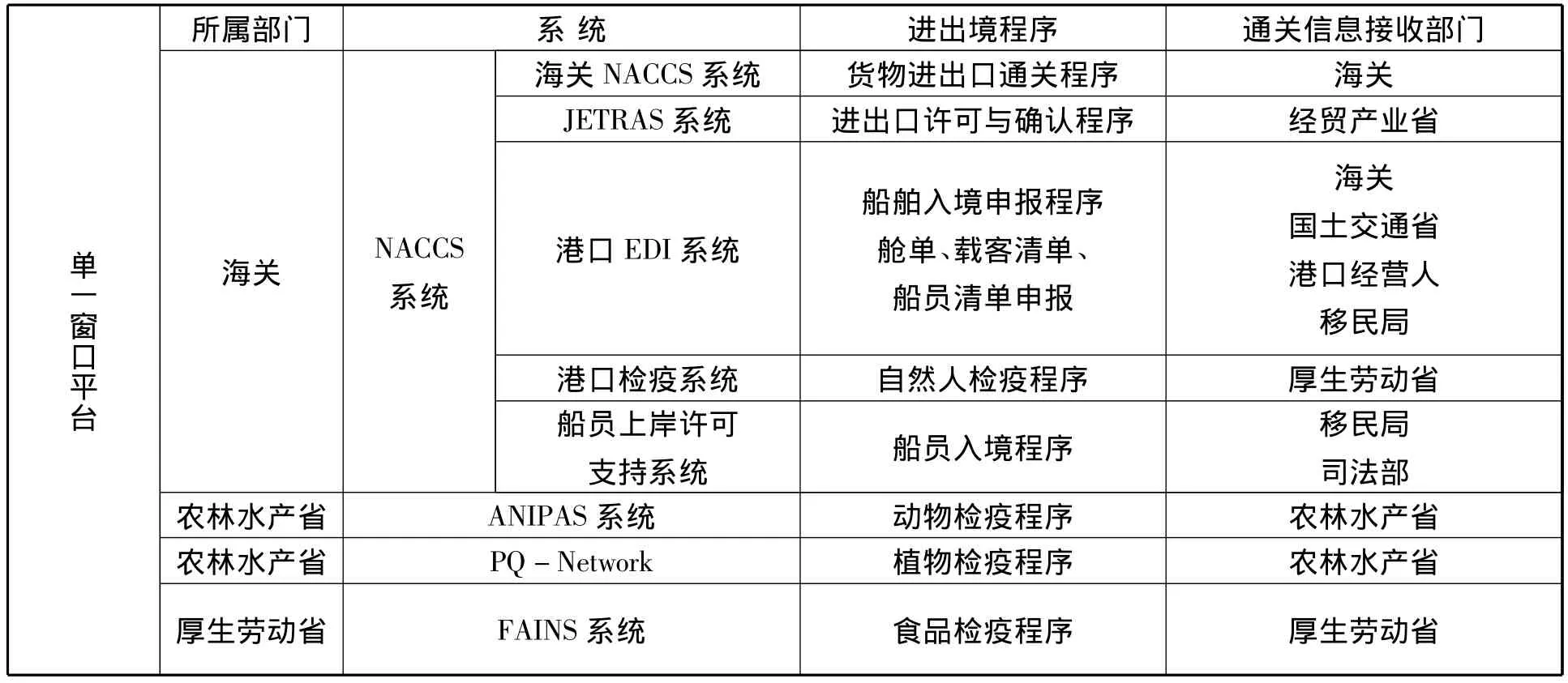

表1 2010年2月后的日本单一窗口部门及系统整合列表

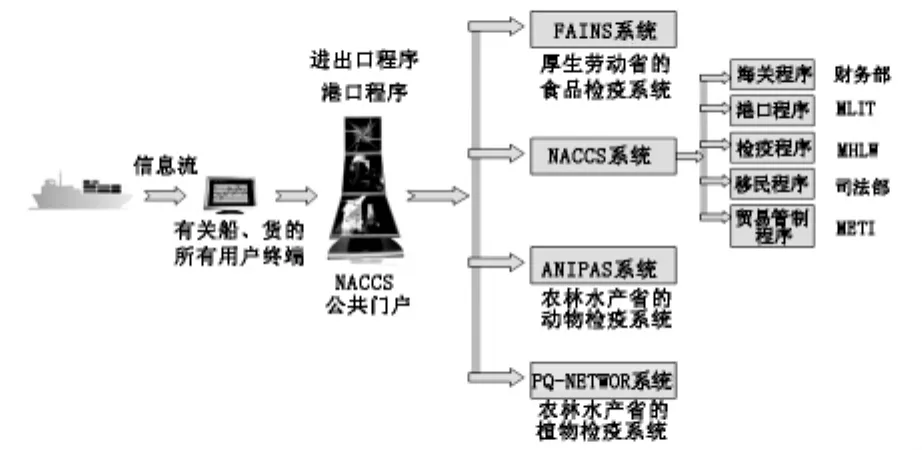

图1 2010年2月后的日本单一窗口结构图

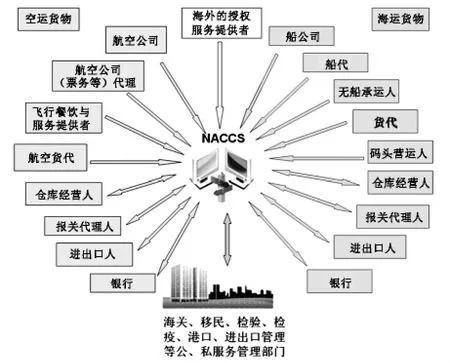

在这一高效运作的单一窗口平台上,NACCS系统发挥着核心系统的作用。NACCS系统以海关NACCS系统为发展的起点与基础,将除了几个检疫程序系统以外的进出口和港口系统都并入自身的系统中。NACCS系统中,以财务省的海关为领导部门,整合的部门包括经贸产业省、国土交通省、移民局、司法部、港口经营人等;所整合的程序包括货物的进出口通关程序,进出口许可程序,船舶进出境程序(如泊位申请、危险货物操作申请程序等),境外人员入境与检疫程序,舱单、旅客清单、船员清单申报程序等。此外,NACCS中心与主要的进出口企业之间架设专线,系统主机与用户计算机专线直接连接。这样首先确保了信息传输速度,保证每天与用户通过专线及时互换大量的通关数据[10]。

NACCS核心系统成功高效的运营,大量节省了商界的贸易成本与公共部门的管理成本。因此,虽然对商界而言,选用NACCS系统来履行进出口程序是一种自愿的选择,但是该系统的贸易便利化效果使得日本98%以上的进出口申报是选择NACCS系统处理的[11]。

图2 NACCS核心功能图示

在未来的几年间,农林水产省等部门的检疫程序也将陆续并入NACCS系统。因此,在日本的整个单一窗口平台上,几乎都是围绕着以NACCS系统为核心系统的“单一系统”运行模式。

2.领导机构与运营主体

在日本的单一窗口平台上,日本海关是作为一个领导机构,在其设计与推动下,使得贸易商能够在一个整合的电子平台上通过一次输入完成多种进出境程序下申报。

除海关外,日本的单一窗口的实际运营主体是NACCS中心(The NACCS Center)。NACCS中心作为政府认可法人①认可法人是日本一种具有官方背景的特殊法人,基于特别法规定成立,或者其成立需要行政机关认可的法人。根据2001年的《特殊法人等改革基本法》(特殊法人等改革基本法,2001年第58号法律),很多的认可法人被改造成为独立行政法人、特别民间法人和一般民间法人。始建于1977年,当时的日本政府和民间企业分别出资6 000万和2 000万日元设立了名为“航空货物通关信息处理中心”的组织来运营NACCS系统。1991年10月1日由于将NACCS业务扩大到海上货物,于是该政府认可法人名称改为“通关信息处理中心”。根据2001年的《特殊法人等改革基本法》规定,2003年起认可法人通关信息处理中心改为独立行政法人——通关信息处理中心。2008年10月1日,部分独立行政法人私有化,改为具有政府背景的特殊公司。于是NACCS中心随着NACCS系统的进一步整合以及私有化的进程,改为进出口货物与港口信息处理中心株式会社,以作为政府行政服务单一窗口化(即电子政府)的一环,将其通关相关的数字化信息处理系统进一步扩大应用到船舶或飞机的出入港手续、进出口贸易货物的食品卫生手续、动植物检疫手续、相关人员的入境手续等其他省厅当局中。该株式会社本部设在神奈川县川崎市[12]。

通过私有化和市场化运作模式,使得NACCS中心对市场变化具有高灵敏度、灵活的反应能力,期望NACCS中心能够更加注重其服务性,通过将其管理流程化,开展新业务,向客户(包括商界)提供更加高效、便利的服务。

3.法律支持与授权

(1)立法先行

日本的单一窗口成功启动是以“立法先行”的方式来保障的。在 1978年 8月最初空运NACCS系统运行之前,日本于1977年在国会的5月会议上,就制定颁布了《空运货物海关程序特别法》(Special Act of Customs Procedures for Air Cargoes)(以下简称为《NACCS特别规则法》,NACCS Special Rules Act)。

该特别法为海关程序的电子化提供了发展的法律基础。同时,其还为NACCS中心作为经授权组织的合法成立与运作提供了法律依据。此后,日本于2001年通过了《特殊法人等改革基本法》,为NACCS中心提供了专门性法律基础与运作规范。

(2)动态修订

《NACCS特别规则法》随着NACCS系统与单一窗口的发展不断地修订、变化着。1981年,当空运NACCS系统试点适用于伊丹机场的出口程序后,《NACCS特别规则法》的实施规则也随之修订。此后的1985年,空运NACCS系统才实现在全国普遍适用于出口程序。

1991年3月,《NACCS特别规则法》修订以适用于海运通关作业。1991年10月,日本开始试点海运NACCS系统。此后,《NACCS特别规则法》改名为当前的《电子数据处理系统海关程序特别法》(Special Act of Customs Procedures through the Electronic Data Processing System)。

三、日本单一窗口构建的制度性启示

初识单一窗口概念时,容易将其归入电子技术的范畴,实际并非如此。单一窗口的系统设计在电子技术高度发达的当今时代,技术难题是可以克服的。但是,为什么不少国家的单一窗口进程却总是停滞不前?从分析日本构建单一窗口的过程可以发现,解决单一窗口的瓶颈不在于技术,而在于制度构建与机构整合。

我国电子口岸从1998年开始研发,2001年6月1日开始在全国推广[13],距今已有十年。日本的启示与成功的关键因素,可借鉴用于我国在现有体制下打造自身单一窗口制度的基础,寻求边境机构间的合作协调,以实现电子口岸建设的新突破。

(一)第一要素,单一窗口建设成功的关键——强有力的,单一的授权领导机关(而非协调机关),以加强边境机关之间的合作

单一窗口制度下,涉及多个部门合作以及信息的分配。因此,在单一窗口的运作中,需要一个得到法定授权的机关在不同的机构间进行协调与控制,以实现贸易效率的目标。单一窗口目的的实现依赖于一个有力的单一窗口领导机构的适当选择。这个机构必须能够有足够的政治支持、法律授权、财政与人力资源,有与其他政府机构的合作界面,并且在边境上有关键的、枢纽的地位;是可以在进境点上接受、整理、分流所有进出境有关信息的机构。因此多数国家都选择由海关来承担这一责任。在领导机关的主导下,还需要进行与进出境程序相关的边境机构整合。如日本政府就通过30年来的努力,实现了政府部门间的合作与整合。

日本单一窗口推动与主导职能也是由海关担任的。但是其特色在于在政府职能外,考虑到现代进出境通关程序的服务性,其采取市场导向,以公司制的实际运作主体来实现其NACCS系统高效、务实、便利的运行与服务,同时也将海关从繁重的系统运作中解脱出来,能够更加专注于通关管理职能。

(二)第二要素,单一窗口制度构建的思维转换——建设过程中与商界的深度合作

一般认为单一窗口建设是政府改革的一部分。因此,商界参与是很有限的,他们只是单一窗口所带来利益的受体,充其量不过是以研讨、征求意见、磋商等方式听取商界的意见和建议。实际上这是远远不够的。这种观点下进行的单一窗口改革往往是政府一厢情愿的好意,有时并不能给商界带来真正的便利,甚至使得商界认为还不如未改之前方便。如果这样,只能说单一窗口服务没有消费市场,其建设失败了。没有商界全过程、全方位的深入参与,政府是很难真正了解商界真正的便利需求的,改革的路径也必然会偏离原设的目标。

单一窗口建设虽以政府主导,但其实际目标是增强国家的贸易竞争力,这是以贸易效率与商界实际利益的增加为直接目的。因此,商界利益应当是单一窗口建设所考虑的中心,而不是以政府利益为中心。满足商界需求是制度设计的出发点,商界的参与、合作、承诺、准备是目标实现的基础。在单一窗口下需要全过程、多阶段的公与私的合作。单一窗口制度构建从开始阶段就需要与商界进行深入的探讨与合作,制度设计内容也需要得到商界的认可。而不能凭借政府部门想当然的“便利化设计”确定后,要求商界被动地接受其并不认为便利的“便利”。同时,公与私的合作还表现在,单一窗口的设计应当具有对使用者(主要是贸易商、中介组织与物流企业)友善的界面,具有实时的帮助、咨询服务功能。使得用户可通过政府的支持服务和容易理解与使用的系统界面,充分地利用单一窗口,而不是一套商界不感兴趣或无法利用的虚设制度。

所以说,单一窗口制度构建过程中,与商界全过程、多维度的深度合作是保证单一窗口真正的成功运行的关键之一。

(三)第三要素,单一窗口建设的法律保障——制度改革与机构整合的法律化

机构整合与通关方式改革的法律化是单一窗口得以在国内全面实施的前提。以下变革需要及时法律化:首先,在于对单一窗口制度的认可与相关制度的完善。在给予单一窗口制度与相应的法律地位是单一窗口实施的第一步。此后应当分析单一窗口实施中法律的障碍,给予电子数据以合法的地位,明确其证据地位,完善电子签名制度等。其次,机构整合的法律地位的确认与保障。体制的整合需要法律的确认与保障,法律应当明确单一授权机关的协调或领导地位,并同时确认其他机构的相应的权力与协作地位。明确在单一窗口中相互合作的义务与权力划分。再次,公私合作思维与方式的法律认可。在单一窗口的构建过程中经常发生公与私的合作,如公私部门的共同出资与技术合作(日本政府部门与日本电报电话公司、进出口商、港口经营人)等,往往会采取合作备忘录或政府合同的形式,合同的主体有时是涉外的。因此合同或备忘录的法律性质如何,违约的救济方式等都应当有明确法律认可。

[1]李堃.借鉴新加坡成功经验 建设长三角电子口岸[J].上海信息化,2009(12):112.

[2]UN/CEFACT Recommendation No.33-Single Window Recommendation[EB/OL].http://www.unece.org/ce-fact/recommendations/rec33/rec33_ecetrd352_e.pdf,2011-01-02.

[3]WTO Draft Consolidated Negotiating Text of Trade Facilitation[EB/OL],TN/TF/W/165/Rev.6.http://www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/tradfa_negoti_docs_ e.htm,2011-01-02.

[4]WCO Data Model-Single Window Data Harmonisation[EB/OL].http://www.wcoomd.org/sw_guidelines.htm,2011-01-02.

[5]ECOSOC Recommendation No.35:Establishing a legal framework for international trade Single Window,ECE/ TRADE/C/CEFACT/2010/23/Rev.2,8 October 2010[EB/OL].http://www.unece.org/cefact/recommendations/rec35/Rec35_october2010_REV2_Final_English.pdf,2011-01-02.

[6]APEC Single Window Strategic Plan,2007/SOM3/SCCP/013a[EB/OL].http://www.apec.org/en/About-Us/About-APEC/~/media/Files/AboutUs/AchievementsBenefits/07_sccp2_013a.ashx,2010-01-03.

[7]APEC Sub-Committee on Customs Procedures(SCCP) Single Window Implementation Guide and Phase 2 Final Report,July 2009[EB/OL].http://publications.apec.org/publication-detail.php?pub_id=910,2010-01-03.

[8]段丽萍.新加坡的“单一窗口”[J].中国海关,2006 (5):70.

[9]UNECE Single window repository:Japan[EB/OL].http://www.unece.org/cefact/single_window/sw_cases/ Download/Japan.pdf,2010-01-03.

[10]驻日本使馆经商处.日本电子通关系统的机构设置和运行机制[EB/OL].http://chinawto.mofcom.gov.cn/aarticle/i/ad/200605/20060502291965.html(商务部世贸咨询网),2010-01-03.

[11]Japan Customs Report 2010[EB/OL].http://www.customs.go.jp/english/zeikan/brochure/index_e.htm,2010-01-03.

[12]何力.日本海关法制度与原理[M].北京:法律出版社,2010:165.

[13]电子口岸的纵深战略[J].中国海关.2005(12):54.