城市轨道交通地下线工程条件对振动环境影响的研究分析

2011-01-29谢咏梅刘扬辜小安

谢咏梅,刘扬,辜小安

(1.环境保护部环境工程评估中心,北京 100012;2.北京市地铁运营公司,北京 100044; 3.中国铁道科学研究院,北京 100081)

1 轨道交通振动源的产生及工程特点

1.1 轨道交通振动源的产生及传播

截至2010年底,我国轨道交通开通运营已有12个城市38条运营线路,如北京、上海、广州、长春、重庆等,其运用车辆类型包括A、B、C型、直线电机车辆及跨座式单轨车辆,采用A型和B型车辆的运营线路占80%以上。轨道交通地下线对沿线环境的影响,主要是运营期列车运行引起的振动对地面建筑物的影响,而室内环境所受到的振动影响是研究的关注点,也是振动环境影响评价的重点。室内振动环境影响包括垂向振动响应和二次辐射噪声影响,本文重点针对钢轮钢轨系统的地铁工程,采用A型、B型车辆在地下隧道内运行时,对建筑物室内地面垂向振动响应进行相关分析。

地铁列车在隧道行驶过程中,由于车轮在钢轨上的滚动与撞击作用而激发轨道结构振动,经钢轨、扣件、轨枕、道床向隧道结构传递,再经隧道结构通过土壤层传递至表层土壤,并通过表层土壤向临近的建筑物传播,从而激发地面建筑物的振动响应,以至对沿线临近区域产生振动干扰。研究表明,由于振动在地表传导过程中其水平方向的衰减比铅垂向振动衰减得快,因而铅垂方向的振动大于水平方向的振动。人体可感知的振动频率范围是1~1000 Hz,1~100 Hz为敏感区。对于小于16 Hz的低频振动更为敏感,垂向振动最敏感的频率范围为4~8 Hz,横向振动为1~2 Hz。振动在传播过程中,高频部分比低频部分衰减得快,因此低频振动的影响比高频振动大〔1〕。

当列车在地下隧道内运行时,车速60 km/h列车通过时段距道床0.5 m处(混凝土整体道床)的铅垂向 Z计权振动级 VLZ10值约为84~85 dB,其振动频率主要集中在31.5~60 Hz左右〔2〕。按照城市区域环境振动限值标准考量,在正常的工程和地质条件下,轨道交通线路两侧30 m范围将受到不同程度的振动影响〔2〕。

1.2 轨道交通振动影响的工程特点

根据国内地铁建设经验,主要服务于城市区域的地铁线路一般平均站间距1~1.2 km,车辆最高设计速度80 km/h,正线区间最小曲线半径一般350~400 m,困难地段250~300 m,最大纵断面坡度≤30‰。当线路穿越中心城区(包括主城区、老城区、旧城区、古城区和规划新区)时,一般采用地下敷设方式,中心城区以外在道路条件及沿线环境条件允许的地段采用高架或地面敷设方式。线路一般沿城市既有道路或规划道路的路中或一侧布置,道路红线宽度要求地下线一般不小于50 m,高架线不小于60 m。地下线的隧道结构在表层土壤以下埋设,根据城市地形、地质特点、地面建筑及工程条件等确定线路埋深。

轨道交通对沿线的环境影响,高架线主要是对临近线路敏感点的噪声影响,地下线主要是对线路下穿敏感点的振动影响。由于轨道交通项目受其工程、环境等条件的制约无法采取线路避绕方案,导致地下线距沿线建筑物距离较近,尤其当区间隧道下穿建筑物时,列车运行对建筑物室内环境的振动影响最为突出,特别是线路下穿居民楼、学校、医院等振动敏感建筑,在环境影响评价中备受关注。

受列车振动影响主要是地下线路正线区间上方或两侧的敏感点,若车辆段、停车场出入线为地下线时,其出入线上方或两侧的敏感点也会受到振动影响。综合分析近几年国家环境保护部门评估的地铁项目,地下线穿越或邻近地面建筑物通常有以下几种情况:

(1)地下线路穿越中心城区特别是地面建筑密集的老城区(或旧城区),地下线路一般沿既有道路下敷设,当线路改变走向转弯时,线位偏移道路可能下穿地面建筑,下穿路段一般是弯道甚至小曲线弯道。

(2)地下线路穿越十字交叉路口立交桥时,为避绕立交桥桩基础,导致地下线路下穿地面建筑,下穿路段有弯道也有直线段。

(3)地下线路沿城市既有道路下敷设,当涉及公路隧道时,地下线为避绕公路隧道而沿隧道左侧或右侧(或上下行线路分线)走行,导致地下线路下穿或临近地面建筑,下穿线路一般为直线段,如成都轨道交通3号一期工程下穿春熙路段。

(4)工程中还会出现地下线路并行下穿地面建筑的情况,如南宁轨道交通1号线衡阳西-火车站区间,与2号线并行下穿铁路小区大片住宅及南宁铁路二小教学楼等建筑约14栋(此时还将产生振动叠加的影响,在此不作论述)。

(5)地下线转向地面的过渡段,若线路距离敏感建筑较近,而且线路埋深较浅(一般小于10 m),邻近线路两侧的敏感点受列车振动影响较大。

(6)车辆段或停车场出入线地下段下穿地面建筑(一般为村民自建住房),若工程采用明挖法施工,则拆迁范围内的地面敏感点将实施拆迁,拆迁后暴露出来的敏感点距线路距离较近;若工程采用盾构法施工,地面敏感建筑可能保留,则线路下穿敏感建筑,上述情况比较常见。广州地铁7号线情况较特殊,大洲车辆段出段线和入段线分岔,出段线下穿正线后并下穿大洲村约19户居民。

2 轨道交通振动影响范围

2.1 轨道交通振动影响预测

根据国内城市轨道交通工程项目环境影响评价广泛采用的振动预测方法《城市轨道交通环境影响评价技术导则》〔3〕(HJ453-2008)(以下简称《导则》),对列车运行振动影响按式(1)进行计算,预测结果见表1。为便于讨论,本文根据一般工程条件,在计算过程作了一定简化和假设。在轨道交通工程环境影响评价中,实际工程条件往往更加复杂。

表1 地下线运营地面环境振动影响预测值VLZ10/dB

式中:VLz0,i——列车振动源强,列车通过时段参考点的Z计权振动级;

n——列车通过列数,n≥5;

C——振动修正项,dB,按式(2)计算;

式中:Cv——速度修正,dB;

Cw——轴重修正,dB;

CL——轨道结构修正,dB;

CR——轮轨条件修正,dB;

CH——隧道结构修正,dB;

CD——距离修正,dB;

CB——建筑物类型修正,dB。

假设车速、轨道结构、线路埋深等按以下条件设定,则主要修正项及取值如下:

(1)列车振动源强:VLz10=84 dB

(2)速度修正:

式中:v0——源强的参考速度,v0=60 km/h;

v——列车通过预测点的运行速度,一般v=70 km/h。

(3)轴重修正:

式中:w0——源强的参考轴重,w0=14 t;

w——预测车辆的轴重,一般w=14 t;

(4)轨道结构、轮轨条件及隧道结构修正:轨道结构为混凝土整体道床,无缝线路,车轮圆整、钢轨表面平顺,隧道结构为单洞双线,则 CL=0,CR=0,CH=0。

(5)距离修正:

对于隧道垂直上方的预测点(当L≤5 m时)

对于隧道两侧的敏感点(当L>5m时):

式中:H0——隧道顶面至轨顶面的距离,H0=5.5 m;

H——预测点至轨顶面的垂直距离,线路埋深H=10 m,20 m;

L——预测点至外轨中心线的水平距离,L=0 m,5 m,10 m,15 m,20 m,25 m,30 m,35 m,40 m。

(6)建筑物类型的修正:预测计算过程暂不考虑不同建筑物的修正值,设CB=0。

2.2 轨道交通振动影响实测

截至2010年底,国内城市轨道交通开通运营线路有38条,其中北京、上海、广州开通运营线路有27条,占全部运营线路的71%,其中通过国家环保部组织的工程竣工环境保护验收线路共11条。本次调查收集了北京地铁4号线、5号线、10号线一期;上海地铁6号线、9号线一期;广州地铁1号线、2号线、3号线、4号线、5号线共10条运营线路的相关资料,包括7项环保验收调查报告,8项轨道减振性能测试评估报告,分别占3个城市运营线路的64%和40%。

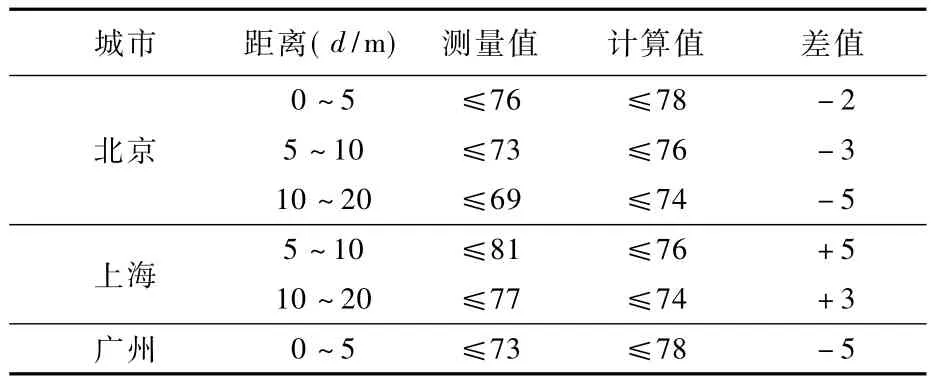

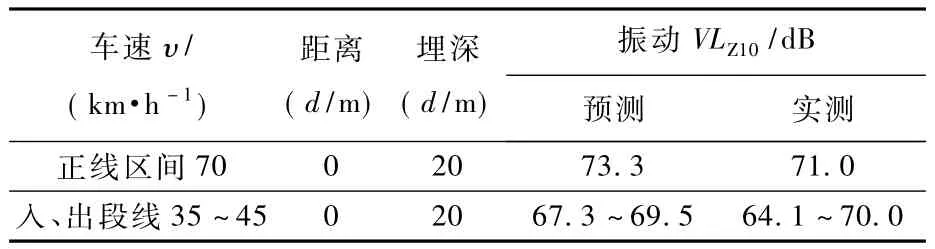

对上述地铁线路振动影响实测数据进行汇总统计,并与预测结果进行对比,见表2〔4-18〕。

表2 地下线运营地面环境振动影响实测与预测情况对比 VLZ10/dB

表2数据表明:对于距离线路20 m范围内的地面环境振动,实际测量结果与预测计算结果基本吻合,其误差范围在1~5 dB(实际测量值与计算预测值的点位基本对应),其中北京、广州地下线列车运行振动对地面环境的实际影响,低于预测计算值约1~5 dB,但上海地铁高于预测计算值3~5 dB。由于振动影响的工程因素比较复杂,预测边界条件及其与实际情况均存在一定差异。

2.3 轨道交通振动影响范围及控制距离

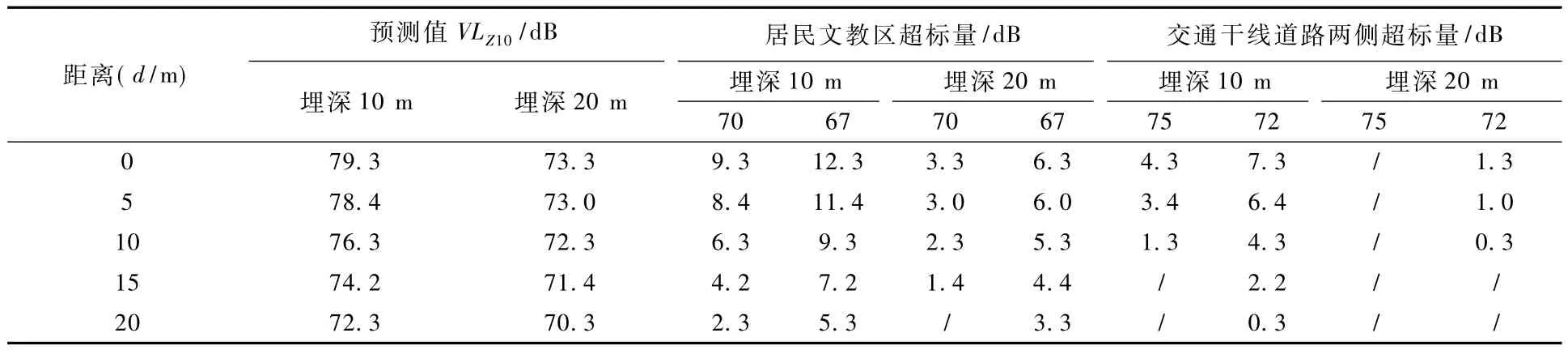

根据上述轨道、线路、车辆、车速等设定条件及其相应的修正量,对距线路0~20 m范围内的敏感点振动影响预测结果,按照环境振动现行标准进行评价,其评价结果见表3。表3是依据公式(1)、(2)计算并经表2进行验证对比的计算值。

表3 地下线运营地面环境振动影响范围

根据表3轨道交通地下线振动影响评价结论与说明如下:

(1)评价对象:表中的预测结果为轨道交通列车运行引起的振动影响,不包含背景振动影响,一般隧洞顶部及两侧近距离的敏感建筑,其环境振动背景值比轨道交通振动值低10 dB以上。

(2)评价时段:轨道交通振动影响是按列车通过时段的振动级进行评价,振动影响与初、近、远期各运营时段昼、夜间的列车流量无关。因此,各运营时段昼间与夜间的振动预测结果数值相同。

(3)评价标准:根据《城市区域环境振动标准》(GB10070)〔19〕规定的振动限值进行评价,居民文教区昼间≤70 dB,夜间≤67 dB;交通干线道路两侧昼间≤75 dB,夜间≤72 dB。

(4)评价量:按照《导则》相关规定,振动预测量为轨道交通列车通过时段的振动级 VLz10和 VLzmax值(本文仅作 VLz10值计算),以 VLzz10值对标给出预测超标量及评价结果,按VLzmax值超出量确定减振措施。

(5)评价结论:当线路埋深为10~20 m时,列车在正线区间以70 km/h运行情况下:

①对于10 m以内的敏感点,居民文教区和交通干线两侧昼、夜间标准基本超标;

②对于>10 m,<20 m的敏感点,居民文教区的昼、夜间标准均超标,交通干线两侧夜间标准超标;

③对于20 m以外的敏感点,基本可满足交通干线两侧昼、夜间的标准要求。

按照交通干线两侧振动标准的要求,轨道交通振动影响范围约20 m。表3的结果为轨道交通振动控制距离的确定提供了依据。《地铁设计规范》(GB50157-2003)修编版对地下线的振动防护距离要求作了调整,见表4。

表4 轨道交通地下线距敏感点的振动防护距离

上述评价结论是在一定的线路埋深(10~20 m)、列车通过车速及运行区段等工程条件下,得到的轨道交通振动影响范围及达标情况,目前85%以上的开通运营线路与上述结论基本吻合,对于大多数城市的轨道交通项目具有较普遍的意义。但上述工程条件发生变化,如对于重庆、贵阳等山地城市或大连、青岛等沿海城市,线路埋深条件变化较大,其振动影响状况必然随之变化。因此,轨道交通的振动影响程度、范围应根据敏感点的距离、高差(线路埋深)、车速等实际情况进行预测,根据预测超标量和实际振动影响采取相应的轨道减振措施,不能一概而论。

3 轨道交通振动环境影响工程因素分析

从轨道交通振动传播途径可以看出,地下线运营对地面建筑物的振动影响与诸多因素有关,见表5。在振动影响预测中,根据工程具体情况进行预测参数取值,其振动影响程度取决于预测参数的大小,或者说振动环境影响的程度是由工程条件决定的。振动影响程度与线位距敏感点的距离、埋深、列车运行速度等工程条件更为密切,为振动影响的重要预测参数(以“*”号标注),本节将作重点分析。

表5 轨道交通振动影响因素

3.1 距离对振动环境影响分析

城市轨道交通振动影响范围计算结果见表6。

表6 距离与振动环境影响的对比分析

由表6可见,若正线区间下穿地面敏感建筑,线路埋深20 m,距线路5 m以内的各敏感点振动级比较接近,变化在0.5 dB范围内;当距离从5 m增加到10 m,振动级减小近1 dB;当距离从10 m增加到20 m,振动级衰减2 dB。

3.2 车速对振动环境影响分析

表7 车速与振动环境影响的对比分析

由表7可见,当正线区间和出、入段线均下穿地面敏感建筑,线路埋深20 m,正线区间比出、入段线敏感点的振动级高4~6 dB(不考虑出入线为弯道或道岔区段的情况)。实际运行中,一般出段线比入段线的车速高约10 km/h,出段线比入段线敏感点的振动级高2 dB。

3.3 其他工程因素的振动环境影响分析

(1)振动预测时还应关注弯道处振动的影响,尤其小曲线弯道处的振动影响更大,而在城区范围或出入段线下穿地面建筑的弯道线路更为多见。然而,由于测试条件所限,目前对弯道路段的振动影响测试开展极少,弯道路段的振动增加量无法确定,但弯道的振动增加量不应忽视。

(2)《导则》〔3〕给出了建筑物类型的修正量,见表8,由于表中给出的取值范围较大,不同评价单位在该项取值时差别较大,导致预测结果差距较大。建议应对不同类型建筑物的振动影响开展更深入的研究,以确定适宜的建筑物振动修正值,保证振动预测结果的准确性。

表8 不同类型建筑物的振动修正值

4 分析结论

(1)敏感点与线位的距离、埋深、车速、线型是振动影响的关键因素。工程实施后距离、埋深、线型这些工程指标都是不可变因素,而在运营过程中车速是可以调控的。

(2)车速与振动影响关系较大,振动影响将会随着车速的提高而增大。为保证预测结果的准确性,在进行振动预测计算时,通过各敏感点的列车速度应根据列车牵引计算结果确定。在实际运营中车速受人为控制是可变因素,但在一般情况下,对下穿建筑或弯道路段不宜单纯为减振而提出限速的要求。一是车速控制人为因素较大,二是降低车速将使平均旅行速度下降,影响线网的运营效率。

(3)控制振动影响的重点应从线路规划、用地规划、减振措施等方面采取对策。预防轨道交通运营后产生的振动影响最有效的方法,就是做好轨道交通的线路规划以及沿线用地规划。工程线路的选线选址最为重要,沿线用地规划控制也是非常必要的。从线路规划角度来说,应考虑工程的环境影响合理选线,地下线路应尽量避免或减少下穿环境敏感建筑。从城市规划角度来说,应根据振动预测结果,按照振动防护距离要求不再新建敏感建筑,对于振动影响控制将是非常有效的。

(4)当地下线路穿越中心城区,包括主城区、老城区、旧城区或古城区时,由于人口密度大,建筑物密集,线路一般采用地下敷设方式,而未来城市发展是单中心向双中心或多中心组团格局的发展趋势,对于线路穿越规划新城的中心区时,也应采用地下敷设方式。

(5)地下线路下穿地面建筑物的路段,其隧洞顶部及两侧近距离的敏感建筑既受到运营期列车运行产生的振动影响,也受到施工期的振动影响,尤其特殊地质结构隧道施工采用矿山法爆破作业时产生的振动影响更为突出,因此施工期的振动影响问题不应忽视。

[1] 孙家麒,战嘉恺,等.振动危害和控制技术[M].北京:河北科学技术出版社,1991.52-70.

[2] 孙家麒.城市轨道交通振动和噪声控制简明手册[M].北京:北京科学技术出版社,2002.55-56.

[3] HJ453-2008,城市轨道交通环境影响评价技术导则[S].

[4] 交通部公路科学研究所.北京城市轨道交通5号线竣工环境保护验收调查报告[R].2008.

[5] 北京嘉和绿洲环保技术投资有限公司.北京城市轨道交通10号线一期竣工环境保护验收调查报告[R].2008.

[6] 上海船舶运输科学研究所.上海城市轨道交通6号线工程竣工环境保护验收调查报告[R].2010.

[7] 上海船舶运输科学研究所.上海城市轨道交通9号线工程竣工环境保护验收调查报告[R].2010.

[8] 中国环境监测总站.广州城市轨道交通1号线工程竣工环境保护验收调查报告[R].2000.

[9] 中国环境监测总站.广州城市轨道交通2号线首期工程竣工环境保护验收调查报告[R].2004.

[10] 环境保护部环境工程评估中心.广州城市轨道交通3号线工程竣工环境保护验收调查报告[R].2008.

[11] 北京铁科工程检测中心.北京城市轨道交通4号线轨道减振措施性能测试评估报告[R].2010.

[12] 北京铁科工程检测中心.北京城市轨道交通5号线轨道减振措施减振性能测试评估报告[R].2008.

[13] 北京交通大学,北京城市轨道交通设计研究所.北京城市轨道交通5号线轨道减振措施减振性能测试评估报告[R].2009.

[14] 铁道科学研究院铁道建筑研究所.广州城市轨道交通1号线轨道动态测试及减振性能评估报告[R].2007.

[15] 中船重工集团七二五研究所.广州城市轨道交通1号线GJ-Ⅲ减振扣件减振性能评估报告[R].2010.

[16] 铁道科学研究院铁道建筑研究所.广州城市轨道交通3号线轨道动态测试及减振性能评估报告[R].2007.

[17] 铁道科学研究院铁道建筑研究所.广州城市轨道交通4号线轨道动态测试及减振性能评估报告[R].2007.

[18] 中船重工集团七二五研究所.广州城市轨道交通5号线GJ-Ⅲ减振扣件减振性能评估报告[R].2010.

[19] GB 10070-88,城市区域环境振动标准[S].