胫骨平台骨折的156例手术治疗

2011-01-29贺建明

贺建明

(湘潭市韶山医院 湖南韶山 411300)

胫骨平台骨折的156例手术治疗

贺建明

(湘潭市韶山医院 湖南韶山 411300)

目的 探讨胫骨平台骨折的手术治疗临床经验及新的内固定思路。方法 研究胫骨平台的解剖特点及胫骨骨折大量资料,将其分为前内、前外、后内、后外4个柱,选择1~2个明显移位或不稳定的柱予以支撑钢板固定,其余的通过支撑钢板的螺钉间接固定来达到稳定。结果 术后平均随访21个月,术后1年膝关节HSS临床功能评分平均87.1分,优良率为92.3%。术后即刻与术后1年胫骨平台内翻角和胫骨平台后倾角度数比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。结论 胫骨平台四柱划分思路有助于骨折内固定的选择,减少术后胫骨平台二期塌陷、移位及力线不良等并发症,但因病例数有限,这种方法还待进一步检验和完善。

胫骨平台 柱 钢板 骨折固定

胫骨平台骨折的治疗手段逐渐提升,如何选择最佳治疗方案一直存在争议。为了进一步探讨胫骨平台的解剖结构和以往的分型方法,本文提出一种新的内固定思路,并以此为指导。自2006年10月至2009年10月手术治疗胫骨平台骨折156例,疗效满意现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本组156例,男106例,女50例;年龄19~73岁,平均47.6岁。致伤原因:交通伤98例,坠落伤36例,其他22例。采用Schatzker分型,Ⅰ型16例,Ⅱ型24例,Ⅲ型16例,Ⅳ型36例,Ⅴ型26例,Ⅵ型38例。其中合并髁间前棘骨折14例,半月板损伤10例,开放性骨折6例,合并其他损伤22例。受伤至手术时间1~17d,平均7.3d。

手术中采用空心钉固定12例,外侧钢板固定46例,外侧钢板联合内前侧钢板固定4例,外侧钢板联合内后侧钢板固定24例,外侧钢板联合后内侧钢板固定12例,内前侧和内后侧双钢板固定6例,后内侧和后外侧双钢板固定4例,后内侧和内后侧双钢板固定12例,内侧中部“T”型钢板固定18例,前外侧联合内侧外固定架固定18例。

1.2 手术方法

图1 四柱划分示意图

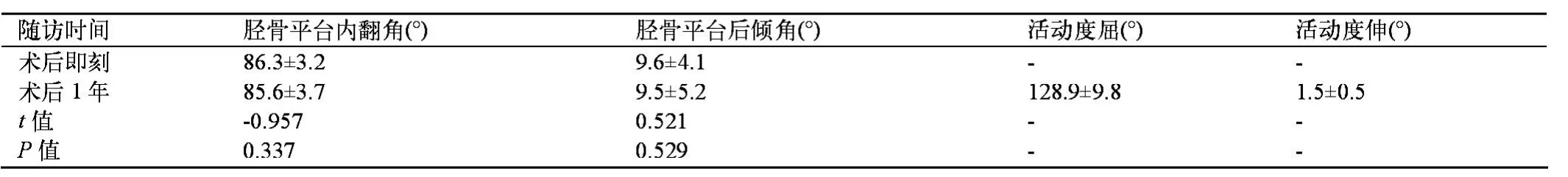

表1 术后即刻与术后1年胫骨平台内翻角和胫骨平台后倾角度数比较(±s)

表1 术后即刻与术后1年胫骨平台内翻角和胫骨平台后倾角度数比较(±s)

?

我们将胫骨平台分为前外侧柱、前内侧柱、后外侧柱和后内侧柱4个柱(图1)。术中选择不稳定的1个柱或2个柱予以复位,支撑钢板固定,对于三柱和四柱骨折也选择两个明显不稳定的柱予以复位,支撑钢板固定,其余的柱通过前两块钢板的螺钉间接的予以固定。手术切口分别有外侧切口、内侧切口、正中切口、外侧切口联合内侧切口、正中切口联合内侧切口以及后侧切口等。

前外侧切口一般采用高尔夫棒形钢板或LISS系统。内侧切口需纵形劈开鹅足腱,将其向前牵开,暴露干骺端骨折线,手法复位,用3.5系统LC-DCP或者重建钢板固定。前正中切口可联合后内侧切口行内侧双钢板固定,选择双切口的手术注意皮桥间的距离≥7cm。对于SchatzkerⅤ型的后外侧柱、后内侧柱骨折,我们选择后内侧切口,牵开或部分切断腓肠肌内侧头,暴露后内侧柱、后外侧柱放置钢板。对于关节面塌陷的病例,通过骨折窗用薄骨刀撬起塌陷的关节面复位,并在骨缺损处植骨填充。本组58例植骨,其中10例是自体骨,48例为人工骨。对于髁间前棘骨折用钢丝予以固定,半月板破裂者切除8例,修补2例。

1.3 术后处理及随访

术后下肢弹力绷带包扎1~2周,以减少积血及伤口肿胀,同时抬高患肢。术后3d拔除引流后开始主动活动结合CPM机功能锻炼。所有患者手术后1年测定患肢的膝关节功能,并参照HSS膝关节临床功能评分标准[1]进行评分。

1.4 统计学处理

应用SPSS 11.0统计学软件处理,采用配对t检验对术后即刻与术后1年的胫骨平台内翻角及后倾角进行统计学分析,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

156例患者均获得随访,平均随访时间21个月。骨折X线愈合时间平均为11.1周,完全负重时间平均为11.3周。术后1年膝关节HSS临床功能评分平均87.1分,其中优104例,良40例,中10例,差2例,优良率为92.3%。术后即刻与术后1年胫骨平台内翻角和胫骨平台后倾角度数比较,差异均无显著性意义(P>0.05,表1)。术后4例发生部分皮缘坏死;2例植入异体骨患者,术后伤口有渗液,细菌培养阴性考虑为异体骨反应,经保守治疗后均愈合;4例出现关节面复位丢失,但关节功能良好,未予处理。

3 讨论

3.1 胫骨平台四柱划分思路

手术治疗主要是要恢复关节面的解剖复位,胫骨平台得到稳定可靠的支撑,同时注意患肢力线的恢复,两者是获得术后良好膝关节功能的关键[1]。其中,可靠的内固定是手术治疗过程中的重难点。我们研究了胫骨平台的解剖特点、保守或手术治疗胫骨平台骨折的大量资料及常用的AO和Schatzker分型。以Schatzker分型为例,我们已经对Ⅳ型骨折开展了内侧切口“T”型钢板固定,正中切口联合后内侧切口的双切口双钢板固定,以及后路切口单或双钢板固定等多种手术方式,这使我们想到一个新的思路,期望籍此更好地指导内固定的选择。具体划分如图1。

在胫骨平台内外髁交界处画一前后方向的直线,再于该线中点作一垂直的虚线,这两条线分为相对独立的4个区域,并从立体角度把胫骨平台理解为由4个柱支撑组成的平面。分别是前外侧柱、后外侧柱、前内侧柱和后内侧柱。涉及1个柱的骨折即是单柱骨折,涉及2个柱的骨折即是双柱骨折,以此类推。从胫骨平台解剖结构上看,后外侧有上胫腓关节,后外侧柱因此得到腓骨小头的支撑,较少发生不稳定的骨折。以四柱划分为基础,结合生物力学的原则,指导内固定的选择。也就是在暴力造成骨折塌陷移位明显的柱,施加反作用力,进行骨折复位内固定。我们研究了以往的手术资料认为:以四柱划分可以明确骨折的部位,而考虑骨折块移位的方向,可以进一步将支撑平台的垂直骨面分为6个壁,以利于指导支撑钢板的固定位置。经过这样选择的内固定,经临床检验证实是合理、准确和有效的。

3.2 内固定的选择

胫骨平台骨折分型方法很多,常用的有AO和Schatzker分型。常见的SchatzkerⅣ型骨折,内前、内后侧柱为一整块分离移位,选择“T”形钢板居于胫骨内侧中部放置支撑,可以使胫骨内侧2个柱获得稳定支撑固定。对于内后侧柱为主的骨折,骨折块较大且向后移位,认为应当采用后内侧壁支撑钢板固定,但胫骨平台后侧解剖形状不规则,目前尚无解剖钢板可用,故采用重建钢板塑形,后内侧壁及内后侧壁双钢板固定,以求达到稳定效果。SchatzkerⅣ型骨折内髁骨折块移位且在冠状面裂为两块,内后侧骨折块向后移位,认为这是不稳定的双柱骨折,手术可选择内前侧壁及内后侧壁双钢板固定。文献报道,内侧柱非常粉碎的复杂胫骨平台骨折,单独应用LISS钢板固定内侧柱的迟发畸形达14%[2]。

3.3 手术切口的选择

四柱划分决定了内固定钢板的放置位置,而内固定方法的确定又进一步决定了切口的选择。传统的手术方法术后感染及皮肤坏死的发生率较高而被淘汰。我们对于SchatzkerⅣ型内前侧柱、内后侧柱为主的骨折,采用膝前正中切口联合内后侧切口;对于SchatzkerⅣ型内后侧柱为主的骨折,骨折块较大且向后移位,可采用内后侧切口或后内侧切口。SchatzkerⅤ型前外侧柱、后内侧柱为主的骨折采用膝前外侧切口联合后内侧小切口;而对于SchatzkerⅤ型前外侧柱、前内侧柱为主的骨折,为了便于前内侧柱复位及钢板的放置,内侧切口适当向前移动,前外侧切口因此也要向外侧适当移动,确保两切口间的皮桥宽度≥7cm。对于SchatzkerⅤ型的后外侧柱、后内侧柱骨折,我们选择了后内侧切口,牵开或部分切断腓肠肌内侧头,暴露后内侧壁、后外侧壁放置钢板。SchatzkerⅥ型的双柱骨折、三柱骨折和四柱骨折,如果骨干有较长的骨折线,我们在前外侧选择间断小切口放置长高尔夫棒形钢板或LISS系统,以减少软组织的损伤。

胫骨平台骨折四柱划分只是临床工作中的一些新思路,可能还存在许多问题,有待生物力学实验和临床实践的进一步检验和补充。针对不同的骨折分型采用合理、正规手术方式,同时对相应患者应用合适术后护理,能够获得较好的胫骨平台骨折手术治疗效果。

[1]陆晴友,彭庄,席秉勇.胫骨平台骨折术中下肢力线的恢复与疗效分析[J].中国矫形外科杂志,2008,4(16):256~259.

[2] Gosling T,Schandelmaier P,MullerM,et al.Single lateral locked screw plating of bicondylar tibial plateau fractures [J].Clin Orthop, 2005(439):207~214.

R687.3

A

1674-0742(2011)05(a)-0066-02

2011-01-20