网络位置与吸收能力对企业绩效的影响研究*

2011-01-23徐勇,邱兵

徐 勇,邱 兵

一、引言

钱德勒(2005)认为,在管理学研究领域,应该从约束的角度来理解企业运行和发展过程中的动态性,这些约束包括组织内部资源和能力约束及外部环境约束。正是受到这样的启发,本研究尝试着从代表外部约束的网络位置和代表内部约束的吸收能力来理解这种动态过程。结合资源基础观和社会网络理论,我们可以更加全面理解企业竞争力形成及其产出的问题。无论是强调企业占用资源和拥有内部能力的资源基础观,还是强调企业“嵌入”网络的社会网络观,在分析和理解企业战略层面的问题时,都具有一定的片面性,那就是它们都忽视了企业运行和发展的动态性这样一个事实,企业更多是被作为一个单一的静止的个体被进行研究。社会网络理论经过林南等学者的发展后,认为企业的关系网络的特点决定企业社会资源的数量和质量。但是林南(1982)也指出,那些嵌入于社会网络中的社会资源——权力、财富和声望,并不为个体所直接占有,而是通过个体的直接或间接的社会关系来获取。而社会网络理论在分析和理解这个获取的过程时,更多的是强调企业网络位置和所处网络特点的决定性。以吸收能力为代表的资源基础观同样认为应该在动态环境中考察吸收能力。这个动态环境包括合作网络、组织间关系、学习对偶(learning dyad)等。然而在逻辑推理和实证研究中,虽然吸收能力理论考量的是企业从外部获取、消化和转化知识的能力,但是对于外部往往都是以“黑箱”方式的处理,或者至多也只是从学习对偶的角度,分析相对的吸收能力。不管是资源或是能力,企业在发展过程中需要就这些竞争性因素进行获取、消化、转换以及利用,需要将潜在资源和能力转化为现实资源和能力,因此重要的是对这个过程的认识和理解,而不是仅仅停留在认识和理解企业现在所处的状态。

社会网络学派认为,权利是组织在社会网络中的地位的函数;资源基础论认为,组织的权利来源于对核心资源的控制。对于企业获取超额绩效而言,其实二者是一个问题的两个方面,蔡(Tsai,2001)指出,由于具有不同的外部信息获取渠道或者方式和内部能力,企业充分利用外部知识或信息并从中受益的能力也不同。扎赫尔和贝尔(Zaheer&Bell,2005)认为,好的网络结构利于企业内部能力的发挥,从而加强企业的绩效。外部网络只是企业所拥有的一种潜在外部资源,企业必须通过自身的吸收能力将其转化为企业绩效。吸收能力本质上是嵌入于特定背景之中的。关注吸收能力的研究也认识到基于资源观的吸收能力应该放在社会网络中进行思考。吸收能力理论中已经蕴含着企业通过吸收能力来获取的外部知识就是一种跨组织资源的思想,因为他们已经发现外部知识并非是公共品,但可自由使用以及企业必须对特定能力进行投资,才能获取、吸收和利用外部知识(Zaheer & Bell,2005)。

科恩和莱文索(Cohen& Levinthal,1990)最早将“看门人”概念引入到组织行为分析中来。他们指出,为了更好理解企业吸收能力的根源,应该关注组织和外部环境交流的结构,组织间的交流系统可能依赖于从外部环境转移信息的特殊行动者——“看门人”,他们处于组织和外部环境的接口处,对于一些有价值、更难理解和吸收的信息,“看门人”起到两重作用:监视外部环境和将信息转化为企业容易理解的形式。任兵等(2008)认为,连锁董事通过以下几个关键功能来影响企业行为和绩效:环境概览、吸收、协调与控制。企业董事一般都是管理(战略管理、会计等)、法律、技术方面的专家,他们本身具有的特质以及他们在企业决策和管理中的地位,决定了他们是企业中最好的“看门人”扮演者。站在个体企业的角度,这里的“看门人”是企业与外部进行资源和信息交换的关键;站在企业社会网络的角度,这里的“看门人”即连锁董事是企业社会网络形成的机制,因为这些企业中的重要角色之间的关系决定了企业社会网络的形式。从西方实证研究发现,连锁董事和由连锁董事形成的企业网络对企业战略和绩效具有不可忽视的影响,如更容易产生创新、产生战略模仿、促进企业获取外部资源、建立企业间联盟以及提高公司治理绩效等(任兵等,2008)。因此本文的意义在于跳出了连锁董事的微观层面——企业内部的董事结构,从连锁董事的中观层面,即企业层面再探讨其存在的形式和价值。

二、文献回顾及研究假设

从治理结构的角度,企业网络或者称为网络组织是超越市场和企业两分法的一种组织形态。从这个角度来看,构成一个网络的特定组织形态的出现及其演变可以用交易成本经济学的方法来分析。在新制度经济学的比较制度分析框架中,市场和企业被看作是组织经济活动的两种主要制度形式。科斯在其经典论文《企业的性质》中,提出了新制度经济学企业理论所关心的核心问题:既然专业化的生产者可以通过市场组织分工,为什么还需要企业?科斯利用交易成本这一核心概念,把企业和市场看作是由交易成本所决定的相互竞争和相互替代的两种制度安排;当市场交易成本与企业的组织成本相等,企业与市场的边界便由此确定。新制度经济学的分析逻辑继承了经典经济学的一些基本假设,这就是假设企业间的交易可以直接、无摩擦地进行。

格兰诺维特(Granovetter,2007)通过对经济活动的争端解决、工业采购、销售员和采购员、外包行为、人力资源等问题的分析和实证研究后发现,采用新制度经济学的逻辑来分析企业边界问题,会出现过度和低度社会化的问题。新制度经济学所分析的市场,继承了新古典模型中所谓的市场形式,对这种市场的分析逻辑存在低度社会化的问题;另一方面,新制度经济学过分强调了公司内科层权利的效果,这里分析逻辑出现了过度社会化的问题。他认为即使在处理复杂交易时,市场上公司之间仍可有高度的秩序,公司内也可以见到相当的失序,实际情况是并没有像新制度经济学所预测的那样,相反,秩序和失序取决于公司之间以及公司内个人关系及关系网络的性质。一个较为均衡而对称的逻辑,是要注意市场内公司间的权利关系以及公司内的社会联系。对于交易是发生在市场还是在公司内部进行,格兰诺维特给予了这样的分析和解释:市场交易内化成为公司内的交易,确实可以较好地处理复杂而特殊的交易,但却不能明确地认定科层组织就是主要的原因。换一种说法:或许交易内化的主要效果是提供一个焦点,从而形成一个紧密联系的社会关系网络。如果交易发生在市场上,则各独立单位间的联系将较不紧密,个体企业之间的网络可能才是解释新组织形式效率或高或低的主要原因。在新制度经济学的分析逻辑中,复杂的经济活动由科层整合的组织来处理从而规避市场上的机会主义。但是实际情况却没有如新制度经济学所预测的那样,实际情况是秩序或者失序、诚实或者欺诈与关系结构较有关,与组织形态则较少关联。一笔交易会留在市场上或者垂直整合进公司内部,可以这样解释这一逻辑过程:假如其他条件不变,当交易的公司间因缺乏社会网或者关系网而带来的是冲突、失序、机会主义或者欺诈时,交易就有压力要垂直整合入公司内部;反之,若存在一个稳定的网络来处理复杂的交易并产生了公司间标准的行为模式,这样的压力便不复存在。在这种状态下,交易双方虽然保持独立性,有别于一体化的组织结构,但是自身的决策受到承诺的制约。这种状态就是处于企业与市场之间的双边、多边或杂交的中间组织形态。在这种组织结构中,维系交易双方的不是企业式、自上而下的等级命令,也不是纯粹的市场关系,而是紧密的社会关系网络。

作为一种企业治理结构,企业网络的结构存在众多有价值的网络性的特征,如代表网络整体特征的网络密度、集中度、平衡性等,代表个体位置特征的中心度、结构洞等,代表联结层次的联结的强弱度、对称性和多重性等。以下我们对网络中心度、结构洞和弱关系这三种具有代表性的结构特征进行进一步分析。

罗家德(2010)认为,中心度是评价网络中行动者重要与否,衡量它的地位优越性或特权性,以及社会声望等常用的一个指标,在网络分析中常用这个指标来衡量网络结点(行动者)获取资源、控制资源的可能性。很多网络研究者都得出了这样一个结论:好的网络结构是好的经济利益的基础(Burt,1992)。每个企业都拥有不同的内部知识、实践经验和能力,企业间的网络使企业能够获取其他的新知识、先进实践经验,通过利用这些新知识和先进实践经验,企业能够增加其成本效率(Tsai,2001)。塞尔曼和塞维斯(Salman& Saives,2005)的研究证实,中心度对企业成长产生积极影响。他们认为企业需要知识和技术资源,社会网络就是企业获得这些资源的途径,中心位置增加了企业专利的数量,处于网络的中心位置使企业能够接近更多类型的资源,同时也增加了企业的非营业收入和营业收入。赫金森等(Hoskisson et al.,1993)的研究还发现,网络间企业知识或者信息的交换,使得企业产品差异化的表现更加出色,使得多元化的企业能够更加有效降低运营成本。吴剑峰和吕振艳(2007)通过研究产业电子商务平台发现,中心位置提高了企业加入多方联盟的机会。王宇露和李元旭(2009)认为,企业的网络位置的中心度是影响企业学习的重要因素。

处于网络中心位置企业可以从两种机制中获取收益:首先,中心位置使得企业有更大的机会接触重要而有价值的信息;其次,基于从属关系的收益可以为处于中心位置的企业提供建立竞争和战略优势的先发优势,中心位置的企业能够获得定义产业或者网络的规范的机会,这无疑将增加企业的竞争力。理论上,这两种机制的收益都可以帮助企业获得竞争优势和卓越的绩效。

综上所述,相对边缘位置的企业来说,处于中心位置的企业享有一些重要的利益。处于网络中心位置的企业拥有信息获取优势,中心企业能更好地获得其他企业的行动和能力的信息,降低信息不对称程度;中心企业也能更好地了解产业中可获得的有前景的业务机会。而且,处于中心位置的企业因能分享其他企业探索的知识而获得规模经济的好处,从而改善其经营管理。

因此我们假设:

H1:企业占据位置的中心度与企业绩效正相关。

结构洞就是行动者可以玩弄以获利的空间,一个网络间的“好位置”(罗家德,2010)。通常情况下,处于结构洞位置的行动者比没有处于这种位置的行动者表现更加出色。伯特(Burt,1997)认为,作为网络中起“桥梁”作用、掌控信息交换通道的行动者可获得信息收益和控制收益。信息利益(information benefits)以三种形式存在:通路(access)、先机(timing)和举荐(referrals)。通路是指获取有价值信息的渠道,并且知道谁能够利用它。信息不会在竞争的市场上匀质传播,并且因为网络中联结的非匀质性信息量非常大,但是个体的信息处理能力却非常有限,这个时候网络成为了一种重要的屏蔽装置,个体行动者所连接的其他行动者可以帮助其有效识别信息的重点,从而使其能够发现潜在的机会和威胁。先机代表网路信息传递的速度和时效性。举荐是“合法性”的问题,举荐的人使得你获取的价值具有更大的合法性。结构洞带来的控制利益有时候比信息利益更重要。控制利益体现在行动者的“第三方”角色上。第三方策略有两个:一是在追求同样关系的两个或者更多行动者中做第三方;二是在彼此冲突的两个行动者或者更多的关系中做第三方。准确的、模糊的或者歪曲的信息被第三方操纵着在存在关系的行动者之间流动。在第一种策略中,第三方向一个竞价者披露其竞争者的出价,在第二种策略中,第三方向某一关系中的某个行动者透露其他关系中的需求。这两种利益相辅相成,第三方策略的应用引出关系人的额外信息,他们都致力于从中为自己赚取更多利益。来自于通路、先机和举荐的信息利益强化了策略的应用。正是因为具有信息收益和控制收益,处于结构洞位置的企业能够从网络获取独一无二的资源,相对于网络中的其他企业,他们可以更快获得有关即将发生的威胁和计划的信息,他们可以更加容易洞察潜在交易伙伴和联盟伙伴的真实动机。

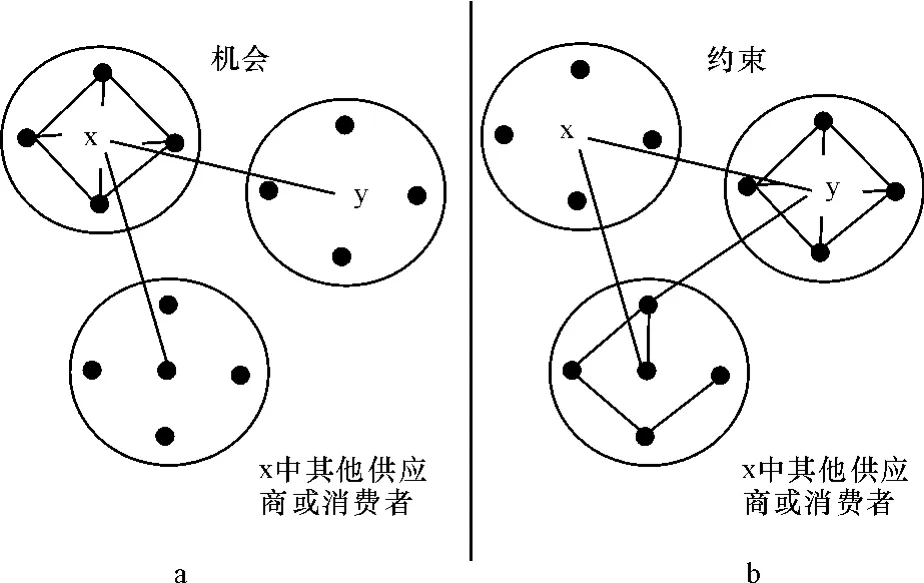

我们用图1来说明结构洞的优势。例如在生产者、供应商和消费者这样一种交易关系中,拥有结构洞位置的生产者能在与供应商、消费者的交易谈判中占据优势,因此能够获得比别人更高的投资回报率。图1表示市场x中的生产者与市场y中的供应商或者消费者谈判进行交易。在图1(a)中,生产者x正在谈判的交易拥有很多结构洞,而图1(b)中的生产者x谈判的交易受到约束。图1(a)中,供应商y与自己的市场和x市场中的其他供应商和消费者没有建立联系,x中的供应商或消费者之间也缺乏联系,因此这种环境给了生产者x取得信息利益和控制利益的机会。但是在图1(b)中,这种情况反了过来,供应商或者消费者y具有了图1(a)中生产者x的优势。伯特(Burt,1992)利用美国商务部公布的1963、1967、1972和1977年的行业和地区经济数据,证实了上面我们分析的结论。他发现结构洞和利润之间存在显著的积极联系。

图1

综上所述,结构洞对于企业绩效而言,发挥着多样化的影响,包括提高企业效率、更易获取资源(包括信息和知识)、更容易识别和回应潜在的威胁和机会。因此我们假设:

H2:企业占据的结构洞位置与企业绩效正相关。

格兰诺维特(Granovetter,1973)首次提出了关系力量的概念,并将关系分为强和弱,认为强弱关系在人与人、组织与组织、个体和社会系统之间发挥着根本不同的作用;在此区分的基础上,他提出了“弱关系充当信息桥”的判断。在一个群体内部,个体所了解的事物、事件经常是相同的,所以通过强关系获得的信息往往存在高重复性。弱关系是在紧密的群体之间发生的,弱关系的分布范围更为广泛,它比强关系更能充当跨越界限去获得信息和其他资源的桥梁,可以将其他群体的重要信息带入不属于这些群体的某个个体。林南等(Lin et al.,1981)在发展了格兰诺维特的“弱关系力量假设”时提出了社会资源理论。在林南(Lin et al.,1981)的社会资源理论中,弱关系的作用超出了格兰诺维特所说的是信息沟通的作用。弱关系往往连结着不同阶层拥有不同资源的人们,所以资源的交换、借用和摄取,往往通过弱关系纽带来完成。而强关系连结着阶层相同、资源相似的个体,类似资源的交换既不十分必要,也不具有工具性的意义。

弱关系之所以比强关系更重要,是因为前者在摄取社会资源时比后者更有效。埃伍加(Ahuja,2000)在吸收弱关系理论的基础上,提出了在企业关系网络中广泛存在间接联系。他认为间接联系通过信息收集和信息处理或过滤两种形式来提升企业绩效。古拉蒂(Gulati,1995)指出,间接联系是企业信息的来源之一,可以扩大企业信息的涉猎范围并提供所需的有效信息,从而有助于获取互补性知识,提升创新绩效。从另外一个角度,在企业关系网络中,强关系形成的是一种高密度网络,高密度网络可能形成密度冗余和结构冗余。伍兹(Uzzi,1997)将高密度网络称为“过度嵌入”。过度嵌入形成的是一种相对较为封闭的网络,这个网络中企业之间容易建立信任和行为规范,形成较为固定的交易对象和合作伙伴,但是网络内企业之间这种密切的关系会减少企业获取新知识和机会的途径,从而减少了企业从外部获取资源的可能性。对处于技术生命周期大幅缩短的环境中的制造业企业而言,新知识或者新信息对于企业的生存和发展的意义更显重要。因此我们假设:

H3:企业拥有的弱关系与企业绩效正相关。

网络联系只是给予了企业获取资源的可能途径。扎赫尔和贝尔(Zaheer&Bell,2005)认为,企业从网络联系中获得的价值是这些联系所控制的资源的函数。因此,企业开发利用这些资源的能力和网络联系的形式是企业从外部资源中获利的两个不可或缺因素。对于企业自身而言,企业发展、理解和利用创新知识的能力是呈现多样化的,但是其中一个强化企业利用从外部获取的知识并从中获得收益的关键因素是企业的吸收能力(Cohen&Levinthal,1990)。吸收能力是企业识别、吸收和转化有价值的外部信息的能力。

尽管有利的网络位置能够提供一个获取有价值信息的途径,但是其影响企业的绩效还依赖于企业吸收、利用这些信息的能力(Tsai,2001)。缺少对网络位置和吸收能力的同时关注,企业将会陷入“寻找—转化困境”,也是说企业无法将从网络中搜寻到的有价值信息转化为企业价值。郑准和王国顺(2009)认为,知识获取(经验知识)在外部网络结构和国际化绩效的关系中起着重要作用。罗志恒等(2009)认为,企业所处的网络位置(从网络强度和网络密度两个方面)通过资源获取能力对企业绩效起作用。吴晓波等(2007)研究全球制造业网络时发现,吸收能力和网络嵌入的交互作用对本地企业从网络中获取知识有积极影响。沈必扬和陈炜(2007)认为,吸收能力在企业把网络中心度优势转化为现实绩效的过程中起着关键作用,决定着技术基础知识溢出等能在多大程度上转化为创新绩效。

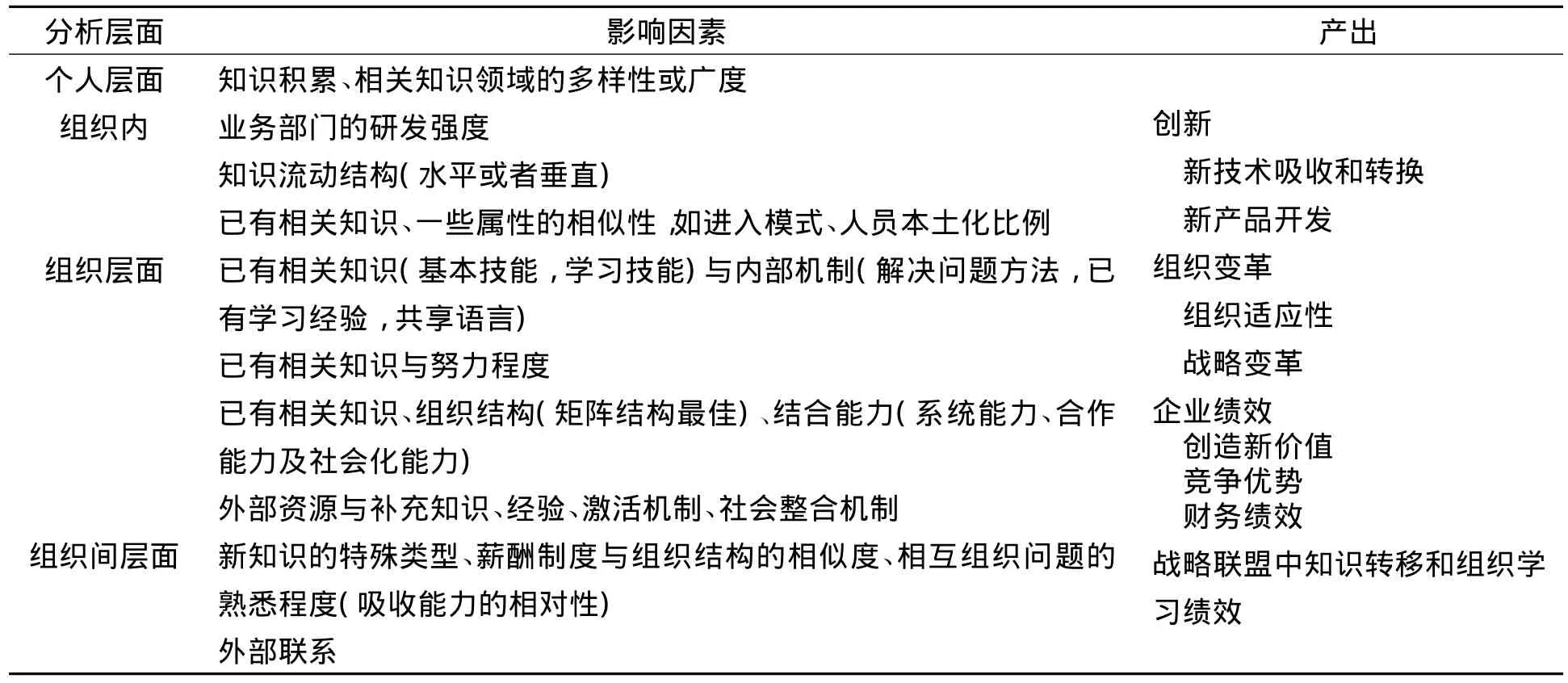

企业已有的知识结构、企业管理经验的积累、企业间和企业内部的合作等方面帮助企业形成了吸收能力。吸收能力又通过潜在和现实两种形式,在外部环境的影响下,对企业竞争力、创新和绩效产生影响。企业吸收能力是一种动态的能力,是组织通过对知识的感知、消化、转化和利用,从而发展组织动态能力的一系列组织惯例与过程。表1总结了吸收能力的影响因素和吸收能力的产出。

表1 吸收能力影响因素和产出

蔡(Tsai,2001)以关系嵌入和结构嵌入来衡量企业外部网络,并探索吸收能力的作用,结果发现:吸收能力在企业结构嵌入和创新绩效之间起部分中介作用。中心位置、结构洞和弱关系对于单个企业而言都代表一种好的网络位置,表示企业获取有价值信息的丰富程度和便利程度,代表企业对关键信息的控制优势,但是还需要具有相当的吸收能力来转换和利用这些有价值信息。综上所述,我们假设:

H4:企业吸收能力与企业绩效正相关。

H5a:企业吸收能力正向调节中心度与企业绩效的关系。

H5b:企业吸收能力正向调节结构洞与企业绩效的关系。

H5c:企业吸收能力正向调节弱关系与企业绩效的关系。

三、样本选择和变量测量

(一)样本选择及数据来源

本文选取根据证监会《上市公司分类指引》分类的制造业和信息技术业类纯A股上市企业,以这些企业2009年的数据为研究对象。在样本的选择中,还遵循如下原则进行了筛选:剔除经营异常的T类公司,剔除年报数据缺失的公司。据此,最终确定875家公司作为研究样本。之所以选择制造业和信息技术业为研究样本,除了对有价值的商业信息与其他类型的企业有同样的需求外,这两个行业的企业对知识(特别是新技术)的敏感程度更高,他们更倾向于通过建立企业间的网络获取这些有价值的信息或者知识。本研究的连锁董事和企业绩效数据来源于CSMAR数据库和CCER数据库,代表吸收能力的专利数来源于中国知识产权局专利数据库。

(二)变量的测量

网络位置。在样本企业中,我们统计出了8398名企业董事(包括独立董事),通过对连锁董事数据的初步处理,我们发现了527名符合连锁董事定义的董事,从而形成了一个规模为875×527的个案—隶属关系矩阵。矩阵中个案表示行动者或者企业,隶属表示这些行动者所卷入的事件或者活动即连锁董事。通过对这个875×527两模矩阵进行转换(这个过程由UCINET6完成),我们就可以得到我们最终需要的企业—企业关系矩阵(875×875)。

为了剔除重名的情况,保证每一个名字只对应一个董事,我们核对了这些董事的年龄、简历等信息,剔除了同名不同人的情况共411人。本研究网络位置从三个方面刻画:中心度、结构洞和弱关系。在进行网络分析时,本研究认为企业间的联系是无方向性的,即A与B有联系就认为B与A有联系。

中心度(Cen)。“中心度”是网络分析中的一个关键的结构指针,包括程度中心度、亲近中心度和中介中心度。中心度是对个体权力的量化分析,本研究选取程度中心度这个指标来衡量企业的中心度,点A的程度中心度是与A直接联系的其他点的个数。

结构洞(SHole)。结构洞理论的贡献在于它把散布在各种文献中的相关思想(如弱关系的强度、渔利者、局部桥思想、网络交换论等)整合成为一种一致的理论框架,指出了这种结构中的中介者具有信息优势和控制优势,因而有广泛的应用(刘军,2009)。从总体来说结构洞存在两类计算指标:一类是伯特(Burt,1992)给出的结构洞指数,包括四个方面:有效规模、效率、限制度、等级度;第二类是中介中心度指数。二者在度量结构洞效应上各自具有优势,但是二者的相关度也非常高(刘军,2009)。中介中心度的适用范围广,因此本研究选取中介中心度来衡量个体的结构洞。

弱关系(Weakt)。根据格兰诺维特对强弱关系测量维度的定义,行动者之间的亲密程度是衡量强弱关系的重要指标之一。在企业网络中,除存在直接联系外,企业之间还存在广泛的间接联系,即两个行动者之间需要通过一个第三者才能发生联系。企业之间的直接联系可以被认为是一种强关系,间接联系则可以被认为是一种弱关系。间接联系可以通过计算距离企业两步以上的节点数来测量,但是埃伍加(Ahuja,2000)认为同等对待不同距离的间接联系是不科学的。因为企业间关系会随着距离的增大而减弱,间接联系的作用随企业间距离的增加而将发生衰减,因此,本研究采用两步内可以到达的节点数表示每个企业具有的弱关系程度。

以上网络位置的三个指标通过UCINET6软件获取。需要特别指出的是,UCINET6在计算上述指标时,都对结果进行了标准化处理。

吸收能力(AC)。用企业专利数衡量吸收能力。专利数利用中国国家知识产权局专利检索系统检索获取。另外,考虑到吸收能力的长期积累性,为了保证数据的完整性,获取企业成长过程吸收能力积累的相对完整数据,本文还根据各家公司“发展历程”、“企业简介”、“大事记”等企业信息发掘企业更名信息,获得企业曾经使用过的名称,以此在专利检索系统中再次检索,最终获得企业专利的总数。

企业绩效(perf)。为客观、真实、全面、系统评价上市公司的经营业绩,本研究运用主成分分析法构建综合绩效指标。使用多指标测量企业价值,这是因为考虑到公司管理模式的不同则企业价值的外在表现也不同。本研究用营业利润率、总资产净利润率、市盈率、托宾Q值、现金流量比率(适度值0.5)、全部资产现金回收率、应收账款周转率、营运资金(资本)周转率、流动比率(适度值2)和有形净值债务率(负向)等10个指标进行综合绩效评价。

控制变量。为了更加准确分析网络位置、吸收能力和绩效之间的关系,本研究还选取财务杠杆(LEV)和企业规模(Size)作为控制变量。财务杠杆越大,表明企业债务压力就越大,受到的约束就越多,因此财务杠杆会影响企业绩效,本研究用资产负债率来衡量财务杠杆。企业规模越大,其资源就越丰富,受到社会各方面的关注越多,本研究用企业期末总资产的自然对数衡量企业规模。

四、检验结果

(一)基于连锁董事的样本企业社会网络特征描述

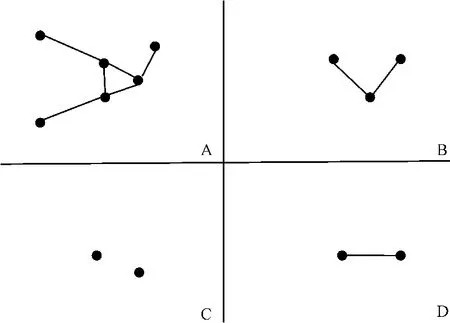

首先对基于连锁董事形成的企业网络进行成分分析(成分分析限定了网络最小规模为3,即不认为两个节点形成的联系形成了网络;另外设定网络成员之间的联系为强联系,即只要A与B有联系就认为B和A也存在联系)。成分分析的目的是发现875个样本企业形成的企业网络中的“子图”,所有对群体结构进行测量的都应该起始于“子图”(斯科特,2007)。每个子图中任意两个节点之间都存在通路,通路可以通过直接或者间接联系形成,但是子图中的节点与子图外的点无关联,每个子图构成了一个真正意义的社会网络。本研究以后的分析就是基于这些相对“独立”子图展开。成分分析的具体形成过程如图2所示。通过分析,我们将875个样本企业进行了划分(如图中区域A、B、C、D),从而从整个样本中分离出诸如区域A或者区域B中呈现的企业关系网络。

图2 成分分析简图

通过对该矩阵的成分分析发现,875家企业形成了298个“子图”,除掉单个企业和两家企业形成的联系,共存在28个符合定义的网络。其中存在一个有436家企业组成的“子图”,子图中成分(企业)数量占整个样本的49.8%。436家企业基于连锁董事这个网络形成机制形成了一个企业社会网络,这个网络中的每个企业之间直接或者间接存在联系的途径。每一个企业所处不同网络位置标志着其进行交往的机会和限制性,或者表征了相应的网络中的资源流动。根据网络分析的需要,本研究后面的假设检验基于这个由436家企业组成的企业网络展开。通过UCINET分析(436×436矩阵),我们发现,这个网络的整体网络密度为0.0068,即实际直接关系数与理论上最大直接关系数之比为0.0068,这表明此网络整体上联系不够紧密,网络中的联系主要是建立在间接联系的基础上,这也说明结构洞、弱关系在这个网络中具有普遍意义。

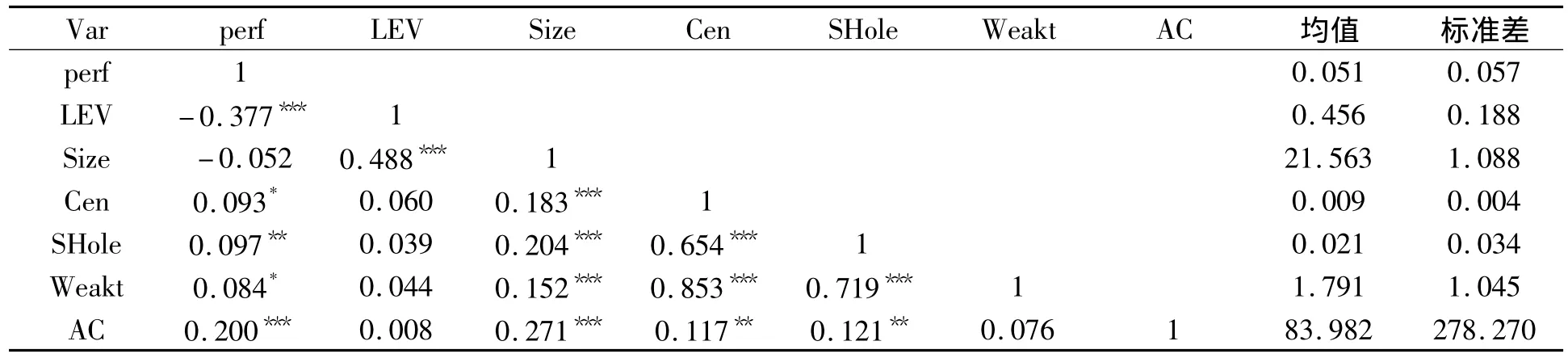

表2反映了本研究各个变量之间的相关性及各变量的均值和标准差。从表2可以看出,中心度、结构洞、弱关系和吸收能力与企业绩效之间存在显著正相关性。另外,表3还可以看出中心度、结构洞和弱关系之间在0.01显著水平上存在相关性,并且相关系数都大于0.6。因此,在回归分析中,为了避免自变量之间的多重共线性问题,本研究将基于这三个关键自变量分别构建回归模型。吸收能力与网络位置三个变量之间的相关系数都在0.2以下,因此吸收能力与这三个变量构建模型时,不会出现多重共线性问题。

表2 相关性

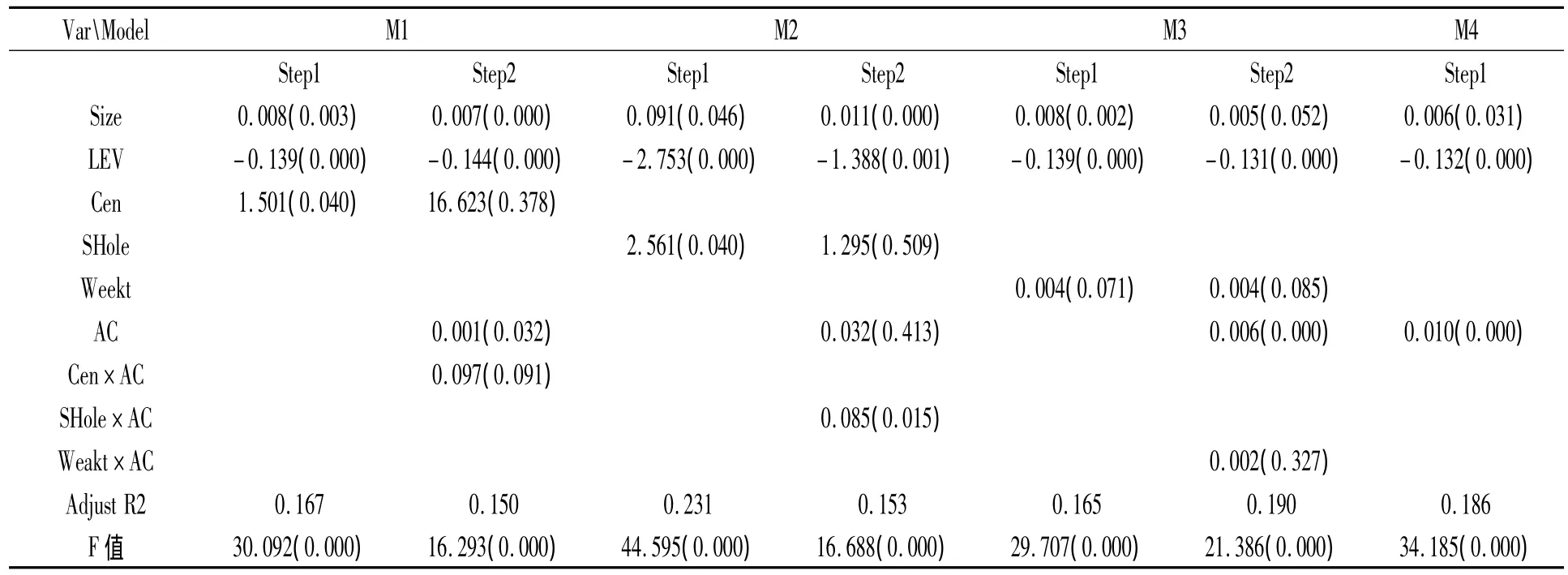

表3反映的是本研究各模型的回归结果。从总体上来看,各模型的F值检验的P值都为0,这表示回归模型表示变量之间的关系较好,即自变量对因变量影响显著。

模型M1、M2、M3中step1分别检验了网络位置的三个变量对企业绩效的影响。在控制了企业规模和财务杠杆之后,我们发现,中心度对企业绩效有显著的正向影响(β=1.501,p=0.04),因此,在5%的显著水平上,假设H1成立;结构洞对企业绩效有显著的正向影响(β=2.561,p=0.04),因此,在5%的显著水平上,假设H2成立;弱关系对企业绩效的正向影响的显著性相对较弱(β =0.004,p=0.071),但是,在10%的显著水平上,假设H3依然可以成立。模型M4反映的是控制了企业规模和财务杠杆之后吸收能力对企业绩效的影响,我们可以发现在控制了企业规模和财务杠杆之后,吸收能力对企业绩效有显著的正向影响(β=0.01,p=0),从而支持了假设 H4。

在模型M1、M2、M3中的step2中,为了检验吸收能力的调节作用,我们在回归模型中加入网络位置变量和吸收能力的交互项,为了避免交互项引起的多重共线性问题,我们对自变量和调节变量进行了标准化处理,从而可以有效避免回归模型中变量之间的多重共线性问题。我们用反映网络位置的三个变量分别与吸收能力及其交互项构建调节作用检验模型。

同样是控制了企业规模和财务杠杆的情况,从表3中显示的数据我们可以发现,Cen×AC交互项的β系数为0.097,p值为0.091,这说明在10%的显著性水平下,吸收能力对中心度和企业绩效的关系有显著的正向调节作用,因此假设H5a得到支持;SHole×AC交互项系数为0.085,p值为0.015,这说明在5%的显著性水平下,吸收能力对结构洞和企业绩效的关系有显著的正向调节作用,假设H5b得到支持;同样的分析原理,假设H5c则不成立。

表3 回归分析

五、结论

本研究从连锁董事的中观层面出发,讨论基于连锁董事形成的企业网络中企业网络位置、吸收能力和企业绩效的关系。由连锁董事构成的企业网络是企业所面临的重要环境,企业行为是嵌入到这个环境中的,其行为结果受到网络环境和网络位置的影响。任兵等(2001)、刘涛和朱敏(2009)、卢昌崇和陈仕华(2009)、段海艳和仲伟周(2008)等在以行业、地区、企业规模等标准筛选出中国上市企业样本后都发现,有超过三分之一的样本企业都存在连锁董事;并且通过对样本的纵向比较后发现,具有连锁董事的企业所占的比重在逐年提高。本研究发现了一个由436家企业组成的企业关系网络,这也是迄今为止在国内同类研究中发现的最大规模的企业关系网络。这说明连锁董事在中国企业中已经非常普遍,因此也十分必要跳出连锁董事的微观层面——企业内部的董事结构,从连锁董事的中观层面,即企业层面来看待这个问题。

本研究的另外一个发现是:弱联系虽然对企业绩效有积极的影响,但是我们发现吸收能力对这个影响的调节作用不显著。弱联系虽然也是企业网络位置特征的一个主要指标,一般也认为,弱联系是一个较好的网络位置,但是边(Bian,1997)等人认为在中国的社会经济背景下,在网络中充当“桥梁”作用的是强联系。这里的关键是要区分网络中的两个因素:信息和影响。信息和影响是两种不同的资源,弱关系在传播信息中是有效的,但是基于信任和义务的强关系在代价更高和更难获得的影响时更有优势。从企业的角度出发,就是企业在把网络中潜在资源和能力转换成为企业实际资源和能力时,弱关系与吸收能力的交互作用对企业产出的影响就可能不明显。

本研究对于实践的启示在于:

首先,对连锁董事的认识应该超出企业内部治理结构或者董事个人层面的范畴。因为连锁董事形成的企业间的社会网络已经非常普遍,这种网络关系成为企业经营和发展的一种重要外部环境。

其次,本研究发现占据好的网络位置有利于企业提高绩效,企业内部吸收能力对于更好利用网络位置十分关键。对于实践者而言,一方面,要广泛开展对外合作,开拓企业视野,善于跳出固有关系范围,建立起围绕本企业的价值网络,从而寻找更多商业机会,创造更多商业价值,同时通过策略性行为,使得企业能够占据更多的“桥梁”位置;另一方面,企业要关注基础性研发和知识积累,基础性研发和知识积累虽然有成本高、周期长、溢出性高等缺陷,但是对于企业提升吸收能力却作用很大,并且只有知识的长期积累,企业才能够建立可持续的竞争优势。

最后,本研究对实践者的另外一个启示是,实践者要将企业的经营管理放在大的社会环境中考虑。在中国环境中,强联系的实际作用大于弱联系,当我们走出去进行国际化扩张时,就要考虑这种思路是否需要做适当的调整,从而使企业能够适应更为广泛和复杂的外部环境。

Ahuja,G.,2000.Collaboration Networks,Structural Holes,and Innovation:A LongitudinalStudy.Administrative Science Quarterly,45(3):425—455.

Bian,Y.J.,1997.Bringing strong ties back in:Indirect ties,network bridges,and job searches in China.American Sociological Review,62(3):366—385.

Burt,R.S.,1992.Structural Holes:The Social Structure of Competition,Harvard University Press.

Burt,R.S.,1997.The contingent value of social capital.Administrative Science Quarterly,42(2):339—365.

Cohen,W.M.,& Levinthal,D.A.,1990.Absorptive Capacity:A New Perspective On Learning And Inno.Admi-nistrative Science Quarterly,35(1):128—152.

Granovetter,M.S.,1973.The Strength of Weak Ties.The American Journal of Sociology,78(6):1360—1380.

Gulati,R.,1995,Social structure and alliance formation patterns:A longitudinal analysis.Administrative Science Quarterly,40(4):619—652.

Hoskisson,R.E.,Hitt,M.A.& Hill,C.W.L.,1993.Managerial incentives and investment in R&D in large multiproduct firms,Organiza-tion Science,4(2):325—341.

Lin,N.et al.,1981.Ensel W M,Vaughn J C.Social Resources and Strength of Ties:Structural Factors in Occupational Status Attainment.American Sociological Review,46(4):393—405.

Lin,N.,1982.Social resources and social mobility:a structual theory of status attainment,social mobility and social struc-

ture.Cambridge University press.

Salman,N & Saives,A.L.,2005.Indirect networks:an intangible resource for biotechnology innovation.R& D Management,35(2):203—215.

Tsai,W.P.,2001.Knowledge transfer in intraorganizational networks:Effects of network position and absorptive capacity on business unit innovation and performance,Academy of Management Journal,44(5):996—1004.

Uzzi,B.,1997.Social structure and competition in interfirm networks:Theparadoxofembeddedness.Administrative Science Quarterly,42(1):35—67.

Zaheer,A.& Bell G.G.,2005.Benefiting from network position:firm capabilities, structural holes, and performance.Strategic Management Journal,26(9):809—825.段海艳,仲伟周.网络视角下中国企业连锁董事成因分析——基于上海、广东两地314家上市公司的经验研究.会计研究,2008,(11).

马克·格兰诺维特著,罗家德译.镶嵌:社会网与经济行动.北京:社会科学文献出版社,2007.

刘涛,朱敏.动态性环境中企业连锁董事与绩效关系的实证研究.软科学,2009,(6).

刘军.整体网络分析讲义——UCINET软件实用指南,上海:格致出版社,2009.

罗家德.社会网络分析讲义.北京:社会科学文献出版社,2010.

罗志恒,葛宝山,董保宝.网络、资源获取和中小企业绩效

关系研究:基于中国实践.软科学,2009,(8).

卢昌崇,陈仕华.断裂联结重构:连锁董事及其组织功能.管理世界,2009,(5).

钱德勒等编著,吴晓波等译.透视动态企业:技术、战略、组织和区域的作用.北京:机械工业出版社,2005.

任兵等.连锁董事与企业战略:前沿理论与实证研究评述.南开学报(哲学社会科学版),2008,(3).

任兵,区玉辉,林自强.企业连锁董事在中国.管理世界,2001,(6).

沈必扬,陈炜.网络中心度、吸纳能力与中小企业创新绩效.科技管理研究,2007,(3).

王宇露,李元旭.海外子公司东道国网络结构与网络学习效果——网络学习方式是调节变量吗?南开管理评论,2009,(3).

吴剑峰,吕振艳.资源依赖、网络中心度与多方联盟构建——基于产业电子商务平台的实证研究.管理学报,2007,(4).

吴晓波,刘雪峰,胡松翠.全球制造网络中本地企业知识获取实证研究.科学学研究,2007,(3).

约翰·斯科特著,刘军译.社会网络分析方法.重庆:重庆大学出版社,2007.

郑准,王国顺.外部网络结构、知识获取与企业国际化绩效:基于广州制造企业的实证研究.科学学研究,2009,(8).