爆轰快速点火实验研究及机理分析*

2011-01-22张丁山阮文俊郭锦炎王珊珊

张丁山,阮文俊,王 浩,郭锦炎,王珊珊

(南京理工大学能源与动力工程学院,江苏 南京 210094)

爆轰快速点火实验研究及机理分析*

张丁山,阮文俊,王 浩,郭锦炎,王珊珊

(南京理工大学能源与动力工程学院,江苏 南京 210094)

为了验证采用爆轰可迅速引燃点火药进而引燃主装药的可行性及掌握此种点火方式下的点火情况,建立了火药装药系统下直列式起爆器爆轰点火实验系统。在特定装药条件下,对点火后实验装置内压力变化情况进行了测量,得出采用爆轰点火方式可以实现点火延迟时间为0.3ms的目标,以及得出此种点火方式下,火药燃烧特点及实际应用时的注意事项,如起爆点处装置结构强度、爆轰波衰减过程等。分析了爆轰快速点火机理,为爆轰点火实际应用提供参考。

爆炸力学;点火机理;直列式起爆器;爆轰快速点火;爆轰

现代战争中,兵器发射所需能量仍主要来源于火药的燃烧。在目前科学技术日新月异的情况下,兵器也在不断地改进和完善,其发射与做功速度越来越快,要求火药从点火到做功所需的时间越来越短,且对点火时间精度要求越来越高,进而对点火方式提出更高要求。

目前火药装药点火方式主要有电底火点火、点火头点火、激光点火[1]、冲击波点火[2-3]等,其中电底火点火和点火头点火技术已经很成熟且应用广泛,但点火时间延时为几毫秒到十几毫秒[4],较难满足对点火延时更短的要求,且延时波动范围较大;采用激光点火技术点火时需特定装置,适用范围有限;而冲击波点火技术尚未完全成熟,且冲击波多应用于火炸药的起爆,故各种点火方式均存在局限性。为了缩短点火时间,需在原有技术上进行改善或寻求一种更快更有效的点火方式[5]。

本文中所述点火方式就是采用电雷管起爆直接引燃点火药,进而引燃主装药的快速点火方式,可以实现点火延时0.2~0.4ms的目标。

1 实 验

1.1 实验器材

实验装置如图1所示,包括8号电雷管若干、直列式起爆器(导爆索长度为680mm,爆速为4.8~5.0km/s)若干、电底火若干、黑火药、4/1樟火药、瞬态记录仪、点火实验装置、压电式压力传感器、导线、同步点火具、2节1.5V干电池等。

其中点火实验装置顶盖可承压60MPa,材料为45钢,装置外径为92mm,内径为62mm,主装药体积为100 125mm3,黑火药体积为5 541mm3,测压孔高度(距内腔底端)为10mm。

1.2 实验测试及点火系统

为验证采用爆轰直接引燃黑火药进而达到点火效果的可行性,同时检测此种点火方式的延迟时间,实验中使用DEWE-4010型瞬态记录仪。

采用的同步点火具共有相互对应的2组通道,每组通道有5个输出口,其中一组可同时输出5个电压为30V、持续时间为0.5s的点火脉冲信号,在输出点火脉冲信号的同时,对应的另一组输出口输出电压为5V、持续时间为0.5s的脉冲信号,作为瞬态记录仪的触发信号,记录点火时间。

1.3 实验方法及过程

为了验证和掌握爆轰点火的真实情况,同时为了与利用电底火点火时的响应情况进行对比,进行了2项实验:(1)用电雷管起爆直列式起爆器引燃黑火药的实验;(2)利用电底火引燃黑火药的实验。

图1 点火实验装置示意图Fig.1Schematic drawings of ignition experiment facilities

第1项实验内容主要包括:(1)在实验装置中只安装直列式起爆器,当电雷管将直列式起爆器起爆后,测试实验装置内的压力变化情况;(2)在实验装置中安装直列式起爆器和装填3g黑火药,当电雷管起爆直列式起爆器后,测试引燃黑火药整个过程的延迟时间和压力变化情况;(3)在实验装置中安装直列式起爆器、装填3g黑火药并在底腔内装填5g 4/1樟火药,测试整个点火过程的延迟时间和压力的变化情况。实验时,在雷管上安装电离靶。测出用电雷管起爆直列式起爆器引燃黑火药的延迟时间和火药燃烧情况。实验装置装配情况如图1(a)所示。

第2项实验中采用电底火引燃黑火药这种点火方式,并测试点火延迟时间和实验装置内压力的变化情况。实验装置装配情况如图1(b)所示。为了能够顺利泄压,在实验装置的剪切体上开有1个直径为5mm的孔。

2 实验结果及分析

2.1 实验结果

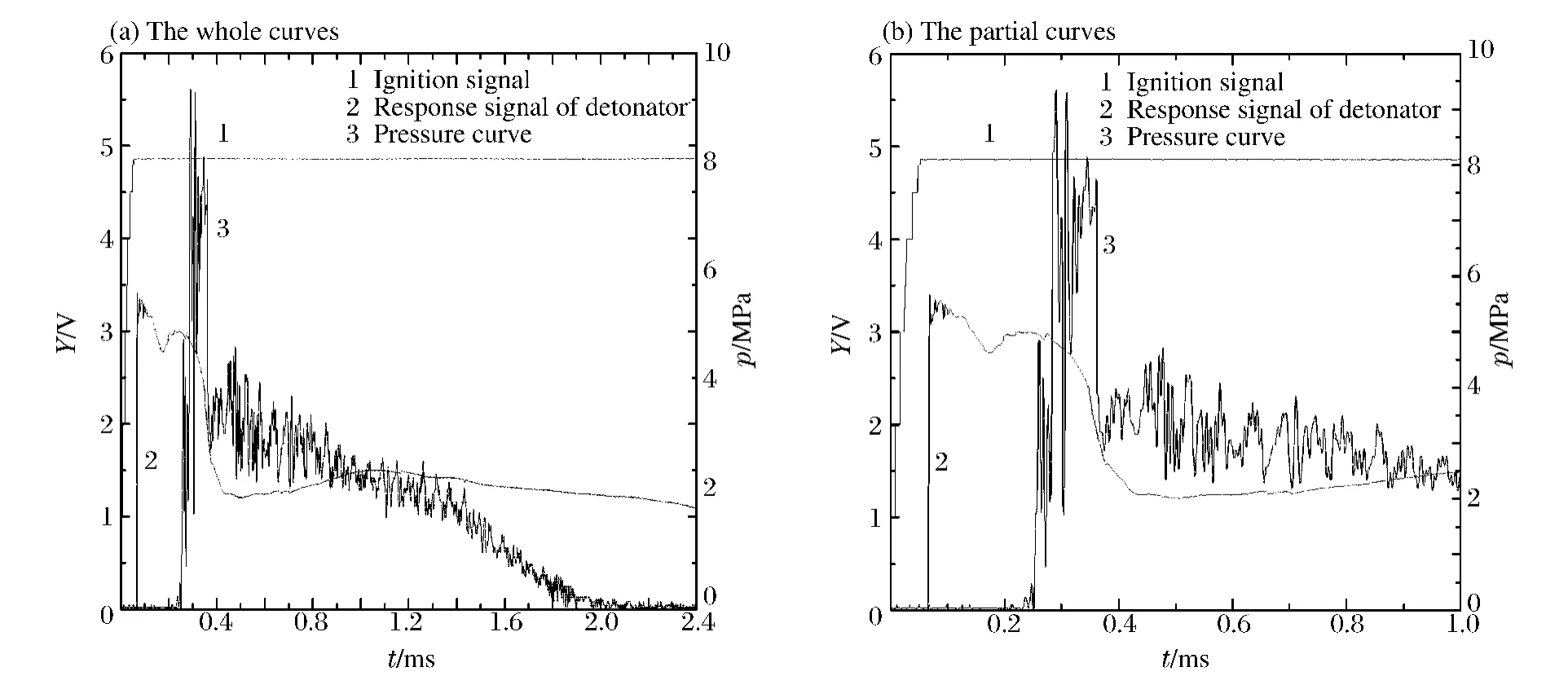

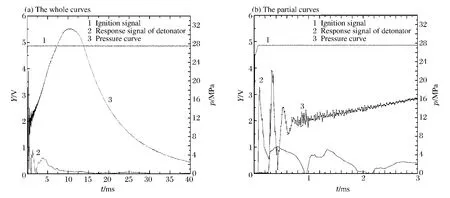

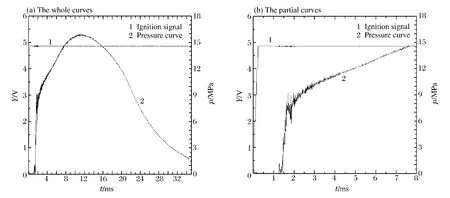

图2~5中图(a)为压力时间全过程曲线,图(b)为相应全过程曲线的部分压力时间曲线。

图2为实验装置内只安装直列式起爆器时,点火具输出的点火脉冲、电雷管的响应信号、以及直列式起爆器被起爆后实验装置内的压力曲线。从图中可以得出:(1)实验中所用电雷管的延迟时间为0.07ms;(2)电雷管起爆后,经过0.2ms,直列式起爆器起爆后的冲击波传到压力传感器,其中包括长度为680mm的导爆索(爆速为4.8~5.0km/s)的爆轰时间和冲击波从爆轰点传到测试点的时间;(3)单独直列式起爆器起爆后,在测试点产生的最大压力为约9MPa,且压力曲线波动幅度较大,这是由冲击波的多次反射和不断衰减造成的。

图3为实验装置内安装直列式起爆器并装填3g黑火药时,点火后的压力时间曲线。从中可以得出:(1)电雷管延迟时间以及冲击波传递到测试点所需时间与图2基本一致;(2)压力曲线上只出现1个明显的波峰突跃,没有明显的第2个波峰突跃,之后压力曲线趋于平缓并逐步下降;(3)压力峰值为约20MPa,这是由冲击波造成的,第1次冲击波过后,测试点处压力为约4MPa。

通过计算可知,3g黑火药燃烧后,在本实验装置密闭的情况下,可产生的气体压力为约9MPa。结合实验结果可得此点火过程为:直列式起爆器起爆后产生的爆轰波作用于黑火药,在爆轰波的直接作用下,极少黑火药发生爆燃,但由于黑火药可自由运动,难以转为爆轰,所以在冲击波通过黑火药后,剩余黑火药瞬间被引燃;而黑火药瞬间燃烧产生的高压气体形成一与爆轰冲击波传播方向相同的冲击波,进而爆轰冲击波与燃烧冲击波叠加一起向前传播,故在压力曲线上出现一明显的波峰突跃,压力峰值为约20MPa;在第1次冲击波过后,由于紧跟其后火药气体的缘故,压力值为约4MPa,当冲击波撞壁反射回来时,火药气体已基本充满整个实验装置,故没有出现明显的第2个波峰突跃;之后压力曲线为黑火药燃烧产生气体通过压紧盖顶端直径为4mm通孔的泄压曲线。

图2 单独直列式起爆器起爆后实验装置内的压力时间曲线Fig.2 Pressure-time curves and ignition signals by detonation in the experimental setup when assembled only an in-line explosive initiator

图3 装填3g黑火药后实验装置内压力时间曲线Fig.3 Pressure-time curves and ignition signals by detonation in the experimental setup when assembled only an in-line explosive initiator and 3g black powder

图4为实验装置内安装直列式起爆器并装填3g黑火药和5g 4/1樟火药时,点火后的压力时间曲线。从图中可以得出:(1)电雷管延迟时间以及冲击波传递到测试点所需时间与图2和图3基本一致;(2)在主装药燃烧之前,即0.6ms前,压力曲线与图3中相应时间段的压力曲线基本一致,即黑火药燃烧情况基本相同;(3)压力峰值为约32MPa。

结合图4及对图3的分析可以得知:直列式起爆器起爆后,爆轰冲击波对黑火药的做功过程两者相同。对图4分析可得:5g 4/1樟火药没有发生爆燃以及爆轰,而是在黑火药燃气以及冲击波的双重作用下发生燃烧;主装药燃烧之前的压力曲线为爆轰冲击波、燃烧冲击波等相互叠加而成,0.6ms后压力曲线主要为火药燃烧产生气体的压力曲线。在直列式起爆器的导爆索爆轰后,压紧盖顶端将留出直径为4mm的通孔,火药气体将通过此处进行泄压。

图5为实验装置内安装电底火并装填3g黑火药和5g 4/1樟火药时的压力时间曲线。从图中可以看出:(1)实验中所用电底火的延迟时间为1.1~1.3ms;(2)采用此种点火方式点火后,压力曲线基本平滑,没有大幅度波动,火药顺利燃烧。

图4 装填3g黑火药和5g 4/1樟火药后实验装置内压力时间曲线Fig.4 Pressure-time curves and ignition signals by detonation in the experimental setup when assembled an in-line explosive initiator,3g black powder and 5g 4/1powder

图5 电底火点火时装3g黑火药和5g 4/1樟火药的压力时间曲线Fig.5 Pressure-time curves and ignition signals ignited by an electric primer in the expermental setup when assembled 3g black powder and 5g 4/1powder

通过图4与图5的对比分析可以得知:(1)点火初期,爆轰点火方式下压力波动较大,且有一明显峰值,这是由爆轰波的传递、反射及衰减引起的,电底火点火则较平滑;(2)爆轰点火方式下,主装药燃烧较电底火点火方式下迅速,压力上升较快,这是由于爆轰点火方式下,主装药是在黑火药燃气和爆轰冲击波双重作用下开始燃烧;(3)爆轰点火方式下,主装药燃烧后压力峰值较电底火点火方式下较高,这是由于在爆轰点火方式下,主装药燃烧迅速,压力上升较快,以及泄压孔较小造成的。

综上所述,采用爆轰点火方式可实现微秒级点火的目标,并可满足对时间精度较高的要求。最小点火延迟时间为电雷管的延迟时间。在实际使用中应注意初始爆轰引起的压力波动、冲击波的衰减以及初始起爆点处器件的结构强度,以免导致主装药的爆轰以及由初始起爆点处器件的破坏而引起点火过程失败。采用电底火点火方式的点火延迟时间可实现毫秒级,且点火压力曲线平滑,但目前较难缩短此种点火方式的点火延迟时间,并且点火延迟时间随不同的电底火波动范围较大,难以满足对时间精度较高的要求。

2.2 爆轰快速点火机理分析

依据实验目的即采用爆轰方式引燃点火药进而引燃主装药及实验结果,可判断出爆轰实现快速点火的原因主要包括以下2个方面。

2.2.1 火药颗粒外部因素

(1)爆轰产物的高温。一般起爆器起爆后爆轰产物的温度为3kK左右,甚至更高,有利于加热火药,使火药迅速达到燃烧反应所需温度进而燃烧。

(2)爆轰波所在位置处的超压及压缩当地空气而产生的高温。为火药燃烧提供较大初始压力,同时由于爆轰波压缩当地空气使其温度可达到5kK,甚至更高,有利于火药颗粒与外界环境间的能量传递。

(3)爆轰产物的高速运动,增加了炙热颗粒与火药颗粒碰撞的频率与能量,加快了两者间的能量传递。

(4)爆轰快速点火加热火药的传热方式以对流与辐射为主,爆轰波后气体流动速度很大,增强了对流传热的效果,同时由于火药药量较少,爆轰波传递迅速,进而可近似认为爆轰波瞬间穿过火药。

(5)一般点火情况下,火药燃烧时凝聚相加热是通过气相区的热传导进行传热,爆轰点火时,爆轰波和爆轰产物对火药的高速冲击,减薄甚至完全冲走了火药燃烧时产生的气相区,爆轰波后气体直接以对流方式对火药凝聚相进行传热,缩短了火药燃烧所需的传热时间。

(6)爆轰波及爆轰产物的作用,可能造成部分火药颗粒的破碎,进而加快火药的燃烧。

2.2.2 火药颗粒内部因素

当爆轰冲击波传递到火药颗粒表面时,将产生波的透射,即在火药颗粒内产生冲击波。随着冲击波在火药颗粒内的传递,由于压缩将引起火药颗粒内部温度升高,同时冲击波在火药颗粒内传递时将逐渐衰减,冲击波衰减的能量被火药颗粒吸收转变为内能,加快了爆轰波与火药颗粒间的能量传递,缩短了火药燃烧前所需能量的积累时间,进而缩短了点火时间。

3 结 论

(1)采用爆轰点火方式可实现快速点火的目的,点火延迟时间为微秒级,且点火时间精度较高。本实验中所用点火方式的延迟时间为0.3ms左右,波动范围很小。

(2)爆轰点火方式下,爆轰点火件的延迟时间以及点火药燃烧气体传递到主装药界面所需时间在整个点火延时中占主要部分。

(3)黑火药燃气的存在,既加速了爆轰冲击波的衰减,有利于实验装置内压力较快的趋于平缓,又起到引燃主装药,使主装药迅速燃烧的作用。

(4)爆轰点火方式可以应用在点火延迟时间为微秒级,同时对点火初始压力波动要求较低的场合。

本实验主要是为了验证采用爆轰实现快速点火的可行性,以及探讨采用实验中所用点火方式时的点火情况,为工程应用提供参考。实验时,由于针对性较强,没有对爆轰快速点火方式进行更深层次的研究,同时由于实验装置本身结构的原因,没有真实反映出主装药量较大时的燃烧情况,此实验将在后续工作中进行。关于实验中所用点火方式的理论研究可结合爆炸力学、燃烧学、爆轰气体动力学等建立计算模型进行计算研究。

[1]王浩,黄明,邵志坚.激光多点点火技术实验研究[J].弹道学报,2000,12(2):92-96.

WANG Hao,HUANG Ming,SHAO Zhi-jian.The research on technology of laser multi-point ignition for gun[J].Journal of Ballistics,2000,12(2):92-96.

[2]洪滔,秦承森.铝颗粒激波点火机制初探[J].爆炸与冲击,2003,23(4):295-299.

HONG Tao,QIN Cheng-sen.Mechanism of shock wave ignition of aluminum particle[J].Explosion and Shock Waves,2003,23(4):295-299.

[3]王丽琼,冯长根,陈朗.火炮点火药的冲击波点火现象研究[J].兵工学报,1999,20(4):367-370.

WANG Li-qiong,FENG Chang-gen,CHEN Lang.A research on the phenomenon of shock ignition about pyrotechnic-compositions in gun[J].ACTA Armamentarii,1999,20(4):367-370.

[4]鲍廷钰,邱文坚.内弹道学[M].北京:北京理工大学出版社,1995.

[5]周凯元,李宗芬,周自金,等.阻爆器扩张腔中心缓冲隔离板对气相爆轰波的衰减作用[J].爆炸与冲击,2001,21(3):179-183.

ZHOU Kai-yuan,LI Zong-fen,ZHOU Zi-jin,et al.The attenuation of gaseous detonation strength as a result of the bumper-separator in expanding cavity of the detonation arrester[J].Explosion and Shock Waves,2001,21(3):179-183.

Experimental investigation and mechanism analysis on high-speed ignition by detonation*

ZHNAG Ding-shan,RUAN Wen-jun,WANG Hao,GUO Jin-yan,WANG Shan-shan

(School of Energy and Power Engineering,Nanjing University of Science and Technology,Nanjing 210094,Jiangsu,China)

To validate the feasibility of high-speed ignition by detonation and find out the ignition mechanism,an experimental system was developed for the investigation of detonation ignition with an in-line explosive initiator.The pressure changes in the test facilities after ignition at specific charges were measured by this system.The ignition delay time was achieved 0.3ms by the ignition method.The characteristics of powder burning and the attentions in practical applications were obtained by the way of ignition,such as the structure strength of the test facilities close to the explosion spot,the attenuation course of detonation wave and so on.The mechanism of the high-speed ignition by detonation was analyzed.The investigated results can provide help for applying the ignition by detonation to engineering.

mechanics of explosion;ignition mechanism;in-line initiator;high-speed ignition by detonation;detonation

22February 2010;Revised 24May 2010

RUAN Wen-jun,ruanwj@188.com

(责任编辑 张凌云)

O389;TJ55;V512 国标学科代码:130·3599

A

1001-1455(2011)02-0185-06*

2010-02-22;

2010-05-24

张丁山(1984— ),男,博士研究生。

book=0,ebook=309