论文字的本质及文字与语言的关系

——评张朋朋文章中的一些言论

2011-01-17王庆

王 庆

(北京师范大学,北京,100875)

文字的本质是什么?语言与文字的关系如何?这些是语言学领域中最基本的问题,也是语言学界早已回答了的问题。然而《汉字文化》在2004年第3期、第4期接连两期刊出了张朋朋(以下简称“张”)的两篇文章:《谈文字的本质》和《谈“语言是第一性的,文字是第二性的”提法》,猛批前人在这两个问题上的论断。《汉字文化》2006年第5期又刊登了张的《应该从根本上转变中文教学的理念》一文,继续传播其惊世言论。《汉字文化》2007年第5期《“语言文字大论坛”第6期发言摘录》中引用了张的部分言论。《汉字文化》2008年第1期《“语言文字大论坛”第8期发言摘录》和《否定索绪尔的“音响形象”概念》两文中,张又重复其有关“文字的本质及文字与语言的关系”的极端言论(下文引用张的言论时仅注刊期和页码)。张在近几年频频在同一刊物重复发表其小众言论,意欲把本来十分清澈的一池水搅混。虽然张的目的不可能达到,但我们有必要著文反驳,以正视听。

1. 关于文字的本质

在汉语里,“文字”一词既“可以用来指一个个的字,也可以用来指记录某种语言的文字符号的整个体系”(裘锡圭1988:1)。在本文中我们用后一种意义。

现在的语言学界一般都能取得共识,认为“文字是记写语言的符号系统”,即文字首先是一种符号系统,其功用是用来记写语言的。索绪尔(1980:47)明确指出,“语言和文字是两种不同的符号系统,后者唯一的存在理由是在于表现前者。”

但张却声称,“文字的本质是以形示义”[2004(3):45],“文字的本质不是表现语言的,而是表达人的观念和意义的”[2004(4):6];“文字不是表现语言的,文字的本质是字形,有形的文字不可能表现无形的语言”[2006(5):70]。张认为“语言和文字是两种有着本质区别的、独立地表达人的观念和意义的方式”[2004(4):7],“语言和文字是两种具有本质区别的相对独立的符号系统”[2006(5):70]。张的其他一些表述方式还有:“文字的字形是表达人的观念和意义的,因此用文字可以把人通过语言表达的意思记录下来”[2004(4):6]。“人类创造文字的目的不是为了表现语言,而是为了表达人的观念和意义,是为了找到一种眼睛能看得懂的视觉表义符号”[2004(4):6]。“文字的功能之一就是把人的观念和意义通过书面形式传给后人”[2004(4):6]。“拼音文字的字形使许多西方学者没有认清一切文字的本质不是字音,而是字形,文字是一个人为创造的形义视觉符号系统”[2007(5):18]。“文字的本质是字形,是靠字形来表示意义的”[2008(1):17]。“拼音文字从产生起就不是表现语言的,而是表示意义的”[2008(1):24]。可以看到,张一再声称文字的本质是“表达人的观念和意义的”,即通过字形直接表示观念和意义。①张的这些说法意在否定文字的本质是“记写语言的符号系统”,认为文字是以形示义。

语言是一个符号系统,语言中最小的能独立运用的单位是词。一定数量的音素按一定的方式组合起来构成词。音素本身没有意义(用单个音素表达的是词的意义,而不是音素的意义),音素或音素的组合构成词,词同一定的概念相联系。因此,语言是人类在认知外部世界过程中的第一次(声音)符号编码。②语言产生后许久,社会的发展要求人们把思想传于异地、留于异时,但有声语言的传播范围极其有限,留存时间也极其短暂,已不能满足人们交际中这种“突破时空”的复杂化了的要求。这时,如果相关条件具备,文字便会在语言的基础上应运而生。可以这样说,文字的产生就是为了在更大的时空范围内传播语言。这表明文字是在人们需要记写语言时,有记写语言的需要时才产生的,文字产生的目的就是要把语言记写下来,使语言传于异地、留于异时。这是从文字产生的目的和动机来说的。另外,从文字产生的具体过程来说,以汉字为例,人们在创造并约定“人”、“牛”、“土”等符号表示相应的“人”、“牛”、“土”等概念之前,早就在语言中抽象地概括出“人”、“牛”、“土”等概念(词),也就是说,文字符号“人”、“牛”、“土”等首先是表示“语言中的词”,然后通过“语言中的词”再与相应的概念相联系③。如果没有语言,文字的存在基础就没有了,那么,所谓的“文字”可能仅仅是一些“莫名的符号”。因此,文字首先是表现语言的,并通过语言同人所要表达的概念,进而同人们的思想,相联系。由此看来,张所谓的“文字的本质不是表现语言的,而是表达人的观念和意义的”[2004(4):6]之类的说法是完全错误的。

可以说,文字是语言这一符号系统的符号系统,④是用目治的符号系统来替代耳治的符号系统,这种替代是人类对其自身功能利用的一大进步。在这个意义上,文字是一个二重符号系统,即相对于语言这个第一符号系统来说,文字是第二符号系统(system of secondary symbols),是人类在语言的基础上对外部世界认知的第二次编码。当然,以一种符号系统代替另一种符号系统的做法还可以继续下去,如萨丕尔(Sapir 2002:17)所说,莫尔斯电码又是以文字为基础而创制的一种符号系统,相对于语言来说,莫尔斯电码是符号的符号的符号。萨丕尔称这种以一种符号系统来代替另一种符号系统的情况为语言的转移(linguistic transfer)。经过一系列的语言转移,我们可以得到这样一个转移链条“人类对外部世界的认知——语言——文字——莫尔斯电码”。在经过一定程度的训练后,人们有时可以直接通过语言之后的一种符号系统直接同意义相联系,例如,“一个熟练的电报员要了解电文,并不需要把一串串的滴滴声先翻成词的视觉形象(image),然后才能体验到正常的听觉形象。每个人怎么从电报交际中念出言语来,其精确的方法无疑是有差别很大的。甚至可以想象(虽然未必实有其事),就思维过程的纯粹可意识到的部分来说,某些电报员可能学会了直接用滴滴的听觉符号来思想;或者碰巧他们对运动符号有很强的自然倾向,会直接用发送电讯所引起的相应的触觉-运动符号来思想”(萨丕尔1964:13——笔者根据英语原著对陆卓元的译文做了个别修改)。但文字(或代替文字的符号系统)有时(或在特殊的训练下)能同意义直接相联系并不等于说文字在本质上是直接表示意义的。文字系统的创立必须以语言这一种符号系统为基础,有时文字直接同意义相联系也必须通过语言这一中介,只是我们没有意识到这一中介的存在而已。另外,需要强调的是,虽然文字的本质是记写语言,但语言和文字是两种不同的符号系统,一种是耳治(或听觉)符号系统,一种是目治(或视觉)符号系统,两者的发展可能会不同步,通常的情况是文字的发展滞后于语言的发展。这样,我们就需要不断调整文字系统以适应语言的发展(orthography正字法);而文字系统的稳定也会对语言的发展有一定的制约作用,所以文字并不是被动地记写语言。语言和文字之间的不一致现象会使一些人产生错误的印象,认为文字可以绕过语言直接同意义相联系。张便通过举证口语和书面语的不一致现象来否定文字表现语言的本质:“就是对拼音文字,索绪尔也说‘(英、法文)后来写法终于变成了不符合它所应该表现的东西’。这些说法和‘文字表现语言’的提法是自相矛盾的”[2007(5):18]。张的说法是错误的。口语和书面语是语言的两种变体,两者适用的场合不同。张没有认识到口语和书面语的区别,也混淆了“书面语”和“文字”两个概念。文字是记写语言的视觉符号系统,它可以记写口语,也可以记写书面语,更多的情况是后者。不能因为文字更多地记写书面语就把文字和书面语等同,更不能根据文字记写的书面语同口语存在不一致来否定文字记写语言的本质。(在保持书面语和口语不至于产生很大距离和差别方面,拼音文字比非拼音文字的汉字有一定的优势,这是文字系统的特点造成的。)

文字的本质是指其直接反映语言的性质。只有依附于某一语言,文字才有意义;离开语言,文字的意义是不存在的。⑤文字符号只有依附于一定的语言才能成为代表这一语言的文字,没有凌驾于语言之上的文字。同一套文字符号(如拉丁字母、天城体梵文字母等)可以记写不同的语言;同一种语言也可以借用不同文字符号系统来记写,只是不同的文字符号系统记写语言的精确度有差异。拉丁字母就同时在英语、法语、德语、意大利语等语言中应用。一个汉字,只有当它与汉语中的某一概念相依附时,这一汉字才成为汉语中的一个词。若不与汉语这一符号系统中的某一概念相依附,它就仅仅是一个符号,对于汉语来说没有任何意义。例如,同是一个汉字“娘”,当依附于古代汉语与现代汉语时,它所表示的词义是不同的,这反映了语言中词义的历史演变。而当日语借用“娘”这一文字符号表示日语中的概念むすめ时,“娘”便成为日语中的一个词,在日语中表示的概念(“女儿”、“姑娘”)也与其在汉语中(无论是古代汉语还是现代汉语)所表达的概念不尽相同。当然,同一种语言也可以用不同的文字符号体系来记写,历史上大量存在同一种语言变换不同文字书写系统的情况。正因为文字是记写语言的,用八思巴根据藏文字母创制的八思巴字、用以回鹘文字母为基础的蒙文字母和用以基利尔字母为基础的蒙文字母书写的蒙古语可以表达同样的意思。韩国语(或朝鲜语)可以用汉字来记写(虽然有时不尽完善),也可以用韩文字母来记写(同样未能尽善尽美)。不同的文字系统只是表现语言的不同符号系统而已,其本质不存在差别。当选择一种文字系统来记写语言时,需要考虑多方面的因素,我们应当选择一种能更完善地记写和表现某种语言的文字系统,但有时政治、宗教和民族感情方面的考虑会起决定性的作用。

其实,类似张对文字本质的错误认识在早期的一些语言学者中也是存在的,但现在这些模糊认识已经得到澄清,张只是重复前人的一些错误而已。房德里耶斯(1992:353)就认为,“表意文字只表现概念,从来不表达声音。它有跟信号代码同样的好处,就是省去了口语的中介。表意文字复制的不是声音语言,而是思想的语言”(由于找不到房著法语原文本,我请伍铁平教授根据俄语译本对岑、叶译本略作改动——引者)。帕默尔(1983:99)也在其《语言学概论》中说,“在中国,一如在古埃及,文字不过是一种线条化了的、简化了的图画系统。就是说,视觉符号直接表示概念,而不是通过口头的词再去表示概念。这就意味着,书面语不会随着口语的各种变化和变异而变化”(根据英语原文,对汉语译本的译文略有改动——引者)。唐兰(1956:??)在《论马克思主义与中国文字改革基本问题》一文中说,“文字用它自己的形体来表达人的思维活动、认识活动。当人们写文字的时候,目的在写它的思想而不仅为写语言;当人们看文字的时候,也只是想看它所包含的内容,不一定把它当作语言;只有把文字读出来的时候,它才转化为语言。”但布龙菲尔德(1985:360)在其《语言论》中谈到语言和文字的关系时说,“文字的重要特点恰恰就是,字并不是代表实际世界的特征(‘观念’),而是代表写字人的语言的特征”,因此,布龙菲尔德及其他不少学者(详见伍铁平2006:第二版后记)主张用“表词文字”(word-writing或logographic writing)代替“表意文字”(ideographic writing)。

在实验心理语言学的发展过程中,对汉语阅读中语音在词义通达过程中的作用,学者们的意见不很一致。有人认为阅读汉语同阅读拼音文字一样,语音在词义通达中起主要作用;有人认为阅读汉语(形-音深层对应语言)时,通达词义时直接的(字形)视觉通路比间接的语音通路更为重要;而有人则认为在汉语阅读中,视觉通路和语音通路都存在且同时起作用。针对“汉字并不通过语音,而是由字形直接到达意义”这一观点,曾志朗做了一个很有价值的实验,发表在1977年的《实验心理学学报》(JournalofExperimentalPsychology)上,题目是《阅读汉字时言语的再编码》(Speech Recoding in Reading Chinese Characters)。⑥这一实验否定了这样的说法:看汉字和看图画一样,是不通过语音的。实验结果证明,看汉字的时候并不能由字直接达到意义,也是要通过语音的(王士元1983:137-140)。对汉语认知研究的其他一些实验也证明,在汉字识别中存在语音的自动激活现象,而且语音处理发生在语义处理之前(彭聃龄、杨珲1997)。

持“文字是以形示义”或“文字直接同意义相联系”这一错误看法的直接原因,除了没有认识到“文字的本质是表现语言,并通过语言与意义相联系”之外,还有一点就是没有分清图画和文字的区别。前边我们笼统地讲了“文字是在语言的基础上产生的”,但文字的产生是一个很复杂的问题。在文字的起源问题上,人们大都认为“文字起源于图画”。在文字产生以前,人们曾经用图画或实物(如结绳等)来记事或传递信息。通常把这种图画称为文字画或图画文字。裘锡圭(1988:1)认为“图画文字这个名称是不恰当的,文字画这个名称则可以采用。文字画是作用近似文字的图画,而不是图画形式的文字。”文字同图画是有本质区别的,图画的一个特点就是可以直接跟意义相联系,但这种意义比较模糊,有很大的不确定性。比如画一个人骑在马上,可以表示“人骑马”,也可以表示“骑马的人”,有些人可能会认为表示“人骑马游玩”,而有人也可能会认为表示“人骑马狩猎”。沈兼士在20世纪20年代首次提出“文字画”的概念,并认为“文字画固可认为《说文》中象形指事字之祖先,而不得即目之为有音之文字”(见刘又辛等2000:7)。美国语言学家D. Bolinger(1993:717)也曾谈到,“文字画(picture)不同于文字。文字画与语言之间没有固定的联系,释读有很大的随意性”(——笔者根据英语原著对方立等的中译文做了改动)。赵元任(1980:140)在《语言问题》中曾举例来说明文字跟一般的符号(或图画)之间的区别:“骷髅跟两根骨头,有人看了说有毒,有人看了说危险,有人看了说poison(毒药),这种符号是直接代表意义的,可是它不代表语言。”“如果规定把这一符号只限于当作有毒这个词,而不是当毒药或poison,那么它就是文字,就有文字的资格了。”由此我们不难看出图画和文字的区别:图画可以直接代表意义,但表示的意义极不确定;而文字是必须通过语言才能同意义相联系,文字表示的意义是相对确定的。

文字和图画的分水岭究竟是什么?吕叔湘(1964:8)在《谈语言和文字》一文中说,“图画发展成为文字,必然表现出这些特点:(1)把整幅的画拆散成个别的图形,一个图形跟语言里的一个词(或语素)相当。(2)许多抽象的意思得用转弯抹角的办法来表示。(3)这些图形必得作线性排列,它们的顺序得依照语言里的词的顺序,顺序不同,意思也就不同。”我们可以看出,用于交际的图画成为文字的显著标志是:图画的各部分同语言中的词或语素建立了固定的联系,图画各部分的排列必须按语言中的词的顺序作线形排列。吕叔湘还进一步指出,“对于文字和语言的关系,没有好好思考过的人,很容易产生一些不正确的理解,经常见的是把文字和语言割裂开来,认为文字和语言是并行的两种表达意思的工具。”“文字必须通过语言才能表达意义;一个形体必须同一定的语音有联系,能读出来,才成为文字。如果一个形体能够不通过语言的联系,直接表达意义,那就还是图画,不是文字。代表语言,也就是能读出来,这就是文字的本质。”张在他的几篇文章中都不点名地批评吕叔湘先生有关文字的本质的论述——“代表语言,也就是能读出来,这就是文字的本质”,这正表明了张自己还没有弄明白“究竟什么是文字?”,就妄批别人有关文字的论断,太过草率。

2. 关于“语言是第一性的,文字是第二性的”

张在“文字的本质”问题上存在错误认识,这直接导致了他在语言和文字关系上的错误认识。他在谈到语言和文字的关系时,批评的是“语言是第一性的,文字是第二性的”提法,认为“语言和文字不存在哪个是第一性,哪个是第二性的问题;语言和文字是两种有着本质区别的、独立的表达人的观念和意义的方式”(2004/4:7)。

在讲到语言和文字关系的时候,有些语言学教科书是这样说的,“语言是第一性的,文字是第二性的。”笔者所能查到的这一说法的较早出处是高名凯、石安石著《语言学概论》(1963:187):“文字是在语言的基础上产生的。语言是第一性的,文字是第二性的。”中山大学中文系编的《语言学概论》(1983:45)中说,“文字是在语言的基础上产生的。因此,语言是第一性的,文字是第二性的。”伍铁平主编的《普通语言学概要》(2006:263)中说,“文字是在语言的基础上形成的;也就是说,语言是第一性的,文字是第二性的。”李兆同、徐思益主编的《语言学导论》(1981:191)中说,“文字是记录语言的书写符号,是在语言基础上产生和发展的。文字同语言相比,语言是根本的,是第一性的;文字是派生的,第二性的。”从以上的论述可以看出,“语言是第一性的,文字是第二性的”这一论断的内涵是:文字是在语言的基础上产生的;文字同语言相比,语言是根本的,文字是派生的。由于大家没有对“第一性的”和“第二性的”这两个术语作出解释(可能认为这无须解释),我们先来考察这两个术语。

笔者没有能够在汉语的语言学著作中找到“第一性的”和“第二性的”这两个术语的最初源头。笔者认为,这两个术语应是英语中“primary”和“secondary”两个词的汉译。萨丕尔(Sapir 2002:16)在谈到语言和文字的关系时用到“primary”和“secondary”这两个词。他认为语言符号系统是“第一性的(符号)系统”(primary system,也可译为“原生的(符号)系统”),书面形式是口语形式的“第二性的符号(系统)”(secondary symbols,也可译为“次生的符号”,即书面形式是在语言的基础上产生的)。⑦萨丕尔的论述正确反映了语言和文字之间的关系:相对于语言来说,文字是后起的;文字是在语言的基础上产生的,是记写语言的;文字是语言这一符号系统的二重符号系统——符号的符号。田中春美在《语言学漫步》(1986:162)中表达了同样的意思:“语言对人类来说,如果是本性的、自然的,那末文字则是语言之上二次的、人工创造的文化。”在上引多种语言学教科书中的“语言是第一性的,文字是第二性的”提法也正是在这一基础上立论的,因此,这一提法是正确的。

张认为,“‘语言是第一性的,文字是第二性的’这一提法是借用‘第一性’和‘第二性’这组哲学上的术语来表示‘语言’和‘文字’之间的关系”[2004(4):3]。但他没有指明是谁最先借用的?借用的根据是什么?退一步说,即使是借用哲学上的术语,如果能说明语言和文字之间的关系,那也是可以的。

我们知道,哲学上讲的“第一性的”东西是指世界的本原(非本原的东西可称作“第二性的”)。例如,张所引用的肖前(1981:9)等主编的《辩证唯物主义原理》中写道:“思维(意识)和存在(物质)之间的相互关系是从多方面展开的。在诸多方面中,恩格斯把思维和存在或意识和物质何者为第一性的问题作为最重要的方面突出地提出来,并把它作为在哲学上划分唯物主义和唯心主义两大哲学派别的唯一标准。思维和存在何者为第一性的问题之所以是哲学基本问题的最重要方面,是因为它贯穿于全部哲学问题并规定着解决全部哲学问题的基本方向。比如,在关于事物发展规律性问题上,坚持物质是世界的本原,是第一性的东西,就会主张规律的客观性,认为事物发展的规律是不以人们的意志为转移的,是人们不能创造和消灭的。坚持精神是世界的本原,是第一性的东西,就会否认规律的客观性,或者根本否认事物存在着规律,或者把规律看作是某种神秘的精神创造的。”李达(1978:13)主编的《唯物辩证法大纲》认为:“唯物论的根本论纲就是:存在是第一性的,意识是第二性的,意识是存在的反映;不是意识决定存在,而是存在决定意识。”杨献珍(1980:48)著《什么是唯物主义》中说:“恩格斯指出这个哲学根本问题分两个方面,第一方面是思维与存在,何者是第一性,何者是第二性,是思维决定存在,还是存在决定思维。”其实,上面所说的“第一性”在《马克思恩格斯选集》(第四卷220页)译作“本原的”。⑧

对语言学上“语言是第一性的,文字是第二性的”论述,任何有点常识的人都不会认为这是机械搬取和套用哲学上的表达方式,都不会认为语言是世界的本原。所以,“语言是第一性的,文字是第二性的”论述不是在“世界的本原”的意义上用“第一性”的。哲学上的“存在是第一性的,意识是第二性的”论断还蕴涵着这样的内容,即“意识是在存在的基础上产生的”,“语言是第一性的,文字是第二性的”论述应是在这个意义上使用“第一性的”和“第二性的”两个术语。除此之外,笔者还注意到哲学上还在另一种意义上使用“第一性的”和“第二性的”两个术语。哲学上有“第一性的质(primary quality)”和“第二性的质(secondary quality)”的区分,两个术语是洛克概括物质性质时的用语。“第一性的质可用数量的方式表现,如广延、形状、运动、不可入性等。它们是客观的,是物体本身所固有的属性。人们关于它们的观念,就是物体本身的这些属性的反映。第二性的质是颜色、声音、气味等。它们不是物体本身所具有的质,而是物体的一种能力,这种能力借助于第一性的质就产生色、声、味等感觉”(见《辞海》89版“第一性质”条)。“第二性的质是指物体所具有的那种借助于第一性的质,在人们心中产生颜色、声音、滋味等各种不同感觉的能力”(见《哲学大词典》上海辞书2001版“第二性的质”条)。从此我们可以看出,“第一性的质”和“第二性的质”是哲学上的两个术语,有其特定的哲学内容,两者之间的关系是:“第二性的质”借助于“第一性的质”而产生;“第一性的质”是产生“第二性的质”的基础。在论述语言和文字之间关系时使用的术语“第一性的”和“第二性的”可以在这个意义上使用,表示语言和文字之间有“第一性的质”和“第二性的质”之间的关系状态。在认知语言学中,这种表达法可以称作“关系隐喻”。当我们再看上述所引“语言是第一性的,文字是第二性的”论述时,它们所表达的语言和文字之间的关系正是:语言是文字产生的基础,文字借助于语言而产生。因此,即使是借用了哲学上的表达法,“语言是第一性的,文字是第二性的”说法反映了语言和文字之间的基本关系,也是正确的。一些人可能习惯了哲学上使用的“第一性”、“第二性”的提法,其实并不清楚这两个术语的具体来源。要知道,英语中“primary”和“secondary”的意义要比哲学上的“第一性”和“第二性”的意义宽广。如果用哲学上的“第一性”和“第二性”去理解语言学上的“primary”和“secondary”,或者武断地认为语言学上的“第一性”和“第二性”是机械搬用哲学上的术语,可以说是只知其一,不知其二。

从上述所引语言学教科书有关“语言是第一性的,文字是第二性的”论述中我们可以看出,这一论断的最基本的主张是“文字是在语言的基础上产生的”,这正确反映了语言和文字之间的关系。然而,张在批评这一论断时却肆意发挥,故意扭曲其中的原意,如“‘物质是第一性的,意识是第二性的’是指‘物质’和‘意识’二者之间是对立统一关系:即先有‘物质’,后有‘意识’,没有‘物质’,就没有‘意识’,‘物质’决定‘意识’,‘意识’是对‘物质’的反映。如果把语言和文字之间的关系等同于物质和意识之间的关系,就认为语言和文字之间也是一种对立统一关系,即:先有‘语言’,后有‘文字’,没有‘语言’,就没有‘文字’,‘语言’决定‘文字’,‘文字’是对‘语言’的反映。”“从语言和文字产生的顺序看,是先有‘语言’,后有‘文字’,但语言和文字的现象证明:没有‘语言’,并不是就没有‘文字’了,并不是‘语言’决定‘文字’,‘文字’并不是对‘语言’的反映”[2004(4):3]。首先,“第一性的”和“第二性的”是英语中“primary”和“secondary”两个词语的汉译,不存在借用哲学术语的问题;其次,即便借用哲学上术语,如果能正确表明语言和文字之间的关系,也未尝不可,而且这种借用只是一种关系隐喻,隐喻的基础是部分相似性,并非“等同”。张推论的所谓“如果把语言和文字之间的关系等同于物质和意识之间的关系,就认为语言和文字之间也是一种对立统一关系”是对“语言是第一性的,文字是第二性的”论述的故意扭曲。此外,“语言是第一性的,文字是第二性的”论断的最基本主张是“文字是在语言的基础上产生的”,张却机械地套用哲学理论,推论“语言决定文字”。这种推论当然是不对的。文字的本质是表现语言的,同一种语言可以由多种文字系统来记写,只要文字系统能恰当地记写语言即可。

另外,张声称“没有‘语言’,并不是就没有‘文字’了”,但世界上迄今为止还没有发现一种没有语言的文字。张认为没有语言可以有文字,他持论的理由或他所谓的“语言和文字现象的证明”是,“我国的古代汉语早就消亡了,但是古代文字一直使用到今天,而且古文作为国家正式的文体一直使用到民国初年,就是今天人们还在学习古文,还在阅读古代典籍。起源于欧洲的拉丁语也早已消亡了,但直到今天还有人在学习拉丁文,还在使用拉丁文阅读古代文献。这种现象说明:没有‘语言’,还可以有‘文字’,有‘文字’,可以没有‘语言’,‘语言’不决定‘文字’。”可以看到,张根本没有分清“没有语言”和“语言消亡”的区别。“没有语言”是指语言根本就不存在,但“语言消亡”了,正说明曾存在过语言。语言消亡了,文字保存到今天,还可以供人们学习和研读,这正是文字的特征之一——“留于异时”。

3. 张朋朋文中的其他错误观点

除了上面两个理论性的错误之外,张的文章中还有其他一些缺点和错误,今择其要者分述如下。

(1)《谈文字的本质》一文开始便引用吕叔湘先生的话作靶子:“有人说‘代表语言,也就是能读出来,这是文字的本质’。……上述看法认为,文字虽然有‘形’,但字‘形’不是文字的本质,文字的本质是能读出来,也就是说汉字(原文如此)的本质是字‘音’,文字的本质是以‘音’示‘义’”[2004(3):44]。稍微有点理解能力的人都能理解吕先生的话,吕先生的本意是“代表语言,这是文字的本质”,即文字的本质就是书写语言的,而张却从吕先生的话中得出“文字的本质是以‘音’示‘义’”,分明是没有理解吕先生的原意。

张的文章还说,“认为文字是表现语言的,文字的本质是以‘音’示‘义’的看法源于西方的语言文字理论。索绪尔就认为‘文字唯一的存在理由是在于表现语言’”[2004(3):46]。据笔者所知,西方没有什么语言文字理论主张“文字的本质是以‘音’示‘义’”。索绪尔的论述是:“语言和文字是两种不同的符号系统,后者唯一的存在理由是在于表现前者”(索绪尔1996:47)。从索绪尔的论述不能得出“文字的本质是以‘音’示‘义’”的结论,张之所以得出上述结论是因为他没有读懂西方的语言学著作的结果,是断章取义。

(2) 张的错误还表现为论述中概念不清。首先,分不清语言和文字、语言和口语、书面语和文字等几组概念。如,“人表达意识的方式主要有两种,一种方式是说出来,让人听懂,另一种是写出来,让人看懂。听说的方式就是‘语言’,看写的方式是‘文字’”[2004(4):3]。文字是记写语言的,因此写出来的东西也是语言,是书面语言,我们固然可以用“文字”来代指“书面语言”,但文字不是语言,如“文学语言”、“老舍的小说语言”两个短语中就不能用“文字”代替“语言”。张说“书面的东西就是‘文字’,不能叫‘书面语’,‘书面语’的提法是把‘语言’和‘文字’混为一谈的结果”[2004(3):46]。依笔者看,不是“‘书面语’的提法是把‘语言’和‘文字’混为一谈的结果”,而是张根本就分不清“语言”和“文字”这两个概念。“从人们掌握语言和文字的能力看,有些人不具有语言能力,既听不懂,也不会说,但具有文字能力,既能看,又能写。不少学过外语的人就是这种情况。如果是先有‘语言’后有‘文字’,没有‘语言’就没有‘文字’,语言决定文字的话,怎么有人没有语言能力,却有文字能力呢?”[2004(4):4]。我们平常说学习语言有四项基本技能:听、说、读、写,然而,张却把语言的能力仅仅限制在“听和说”的范围内!我们固然可以把读的能力称为书面(文字)阅读能力,把写的能力称为文字表达能力,但这也同样是两种语言能力。其次,张分不清汉字和汉语。张说“把一段汉字读出来,如果你用普通话语音来读,就转化成普通话了,如果你用广东话读,就转化成广东话了”[2004(3):45]。针对某些人的类似说法,陈炜湛(2004)作出了精彩的反驳。“传世典籍记有《越人歌》一首,凡三十二字:‘滥兮抃草滥予昌枑泽予昌州州鍖州焉乎秦胥胥缦予乎昭澶秦逾渗惿随河湖。’现代人,特别是认为汉字能‘见形知义’的先生们,看得懂吗?”若按张的解释,这一段汉字,用普通话的读音来读,难道就变成普通话了?若按广东话来读就转化成广东话了?显然不能。

(3) 张说,“文字的‘音’可以改变,但‘形’不能轻易改变,如果改变了文字的‘形’就使文字失去了超越时间的功能”[2004(3):44]。这里也存在概念不清的问题。如果字形是指文字的形体,那么字形是处于不断变化中的,汉字就经历了从甲骨文、大篆、小篆、隶书、楷书等的巨大变化;如果字形指的是文字体系,那么改变文字体系的事例很多,如越南的喃字,是借源于汉字的,1885年有了拼音文字,1945年又改用现行的拉丁字母文字;英语、德语原来用鲁恩(rune)字母书写,后来都改用拉丁字母书写;土耳其语在1928年也曾由阿拉伯字母书写改为拉丁字母书写。更不可理解的是张的最后一句话“如果改变了文字的‘形’就使文字失去了超越时间的功能”。今天我们普遍使用的汉字与甲骨文中的汉字有很大的形体差异,这并没有改变甲骨文超越三千年保存商代的文字资料。用鲁恩字母书写的古英语也超越了时空而保存到现在。同语言相比,文字具有超越时空的特性,只要是文字都具备这种功能,无论其形体如何改变。或许张的意思是说,如果我们现在不用汉字书写系统,而改用另一种书写系统,那么我们阅读我国古代用汉字书写系统记载的典籍文献会有许多困难。确实如此,但也不是无法克服的。我国不是有许多学者也在研究古埃及的圣书字吗?古埃及象形文字的书写系统与我们的汉字书写系统完全不同。即使在同一种书写系统中,由于时间跨度大,差别较大,也给研究工作带来不小的困难。如甲骨文的书写系统与现代汉语的书写系统已经有很大的不同,我们需要下很大的气力才能把甲骨文的释读工作做好。

张还声称,“字‘形’是视觉符号,视觉符号可以‘传于异地’,可以突破空间的局限,而且字‘形’越是非拼音化就越能突破空间的局限”[2004(3):45]。只要是文字,就能突破时空的局限,同是否拼音化或拼音化的程度没有任何关系。难道我们能说汉字这一符号系统比用拉丁字母书写的英语更能突破时空的局限吗?显然不能。

(4) 张说,“拼音文字是根据语‘音’创制的,在创制出字‘形’的同时,语‘音’就成了字‘音’”[2004(3):45]。有些拼音文字是后来参照某种拼音文字创制的,如八思巴曾奉元世祖之命,参照藏文字母制订“八思巴字”。现在内蒙古自治区使用的蒙古文字母是以回鹘文字母为基础制订的,然而最古老的自源拼音文字是一步步发展而成的。古老的象形文字大都是表词文字,随着语言和文字系统发展,有些表词文字符号逐渐成为某一语音的代号,最终,一定数量的表词文字符号便可以表示某种语言中的所有语音。这样,一种拼音文字系统便形成了。随着语言的发展,语音数目会发生增减,拼音文字系统也可不断发展或减少符号。张没有分清自源拼音文字和借源拼音文字的不同,对文字的发展史模糊不清,而且在其论述中,我们根本不了解他所说的“字音”在拼音文字中是指什么,因为拼音文字体系又有音节文字和音位文字的区别,而且根本没有“字”这样一种单位和概念。

(5) 张说,“因为文字的字音不是文字本身所固有的,所以,不知道字音、或者没有读字音能力的人,也能通过字形来理解字义。如古埃及文字、中国甲骨文等,虽然不知道它们的字音了,但专家们还是可以读懂它们所表示的意义”[2004(3):45]。“由于有字音这一‘中介’,古代汉语消亡了,今天我们能够用现代汉语的语音来朗读古文,按照字形所表达的意义来学习和理解古文”[2004(4):5]。首先,人们之所以能识认古埃及文字(圣书字),是因为法国的埃及学学者商博良(Jean François Champollion)的不懈努力。1822年他通过对比罗塞达(Rosetta)碑上的三种文字:圣书字碑铭体、圣书字俗体和希腊文(参见周有光1998:110),最终破译了古埃及的文字。破译的关键是同希腊文对比,仅仅通过字形,古埃及文字是不可能被解读的。古埃及文字所记写的古埃及语已经消亡了,我们不能知晓古埃及文字的读音,破译的关键不是字形,而是通过与希腊文的对勘。“在罗塞塔三语碑铭第一部分,埃及希腊化王朝君主托勒密的名字全画有方框,而且被反复提到五遍,成为商博良解读埃及象形文字的一把钥匙”(林梅村2007:25)。其次,中国的甲骨文之所以能被解读,是因为甲骨文记录的是汉语,离开汉语这一基础,解读甲骨文也是不可能的。张根本不了解古埃及文字和中国的甲骨文是如何解读的,却想当然地认为是通过字形来理解字义。再者,现在我们之所以能学习和理解古代典籍,也是因为古代典籍记录的是汉语,并不是通过字形来学习和理解。如果同样的字形记录的是日语或韩国语,作为不懂这两种语言的人是理解不了的。例如,“切手”,在日语中的语义是“邮票”,跟它在汉语中的语义完全不同。谁又能仅仅通过字形知道“切手”一词在日语中的意思呢?同样的情况也发生在英语和法语中,如“chair”在英语中的词义是“椅子”,而在法语中表示“肉、肌肉”。

(6) 张曾提出过这样的疑问,“为什么中国古代很长一段时期,说一套,写一套,语言和文字分家呢?”[2004(3):46]。“我国古代相当长的一段时期‘言’‘文’也是不一致的,人们说一套,看和写是另一套”[2004(4):4]。语言和文字是两种不同的符号系统,一直是“分家”的,不但中国如此,世界上有文字的语言皆是如此。中国有很长一段时间倒是“言文不一致”,这同语言和文字分家是两回事。“文”(书面语)只是语言的一种变体,“言文不一致”是语言两种变体的差异。此外,“说一套,写一套”的表达令人费解,初看真不知所云。除了可以表达“某人说话跟写作不一致”的意思之外,对有文字的语言来说,都存在“说一套,写一套”的现象。

(7) 最后,张说,“拼音文字是字母和音素相对应,汉字是形声字和音节相对应,但不论哪种文字,字形都不能表现语音中音素或音节在声音方面的‘音色’、‘音势’、‘音长’、‘音高’等要素”[2004(4):6]。大致说来,在汉语的书写系统中,一个汉字和汉语中的一个音节相对应,但张说“汉字是形声字和音节相对应”,难道汉字中的象形字、会意字、指事字、假借字等就不同音节相对应了吗?另外,音色又名音质,指声音的特色。“音色的差别主要决定于振动形式的不同,或者说主要是音波波纹的曲折形式不同。……造成不同音色的条件主要有以下三种:发音体不同;发音方法不同;发音时共鸣器形状不同”(黄伯荣、廖序东1994:22-3)。不同的音素就意味着它们的音色不同,当然说话者个体的音色是文字不能表现的。音势(现称音强)、音长和音高也是可以用文字来表现的。英语普通行文中一般不标音强,在给双音节和多音节词标音时可以用“′”表示相对音强;音长短对立时,在有的拼音文字中可以用双写字母表示长音,也可以用不同符号分别表示长音和短音,标音也习惯用“∶”表示长音。汉语中的声调表示的是音节内音高的变化,书写汉字时一般不标注声调,拼音时要标注声调。

结语

张在《汉字文化》2006年第5期还说了这样一段话,“自上个世纪80年代开始,我国的某些学者在质疑索绪尔的语言文字理论的基础上提出了自己的学术观点,但这种正常的、负责任的科学研究态度和有价值的学术观点却被我国国内某些把索绪尔的理论视为‘公理’的学者说成是‘伪科学’。在提倡‘科学、创新’的时代,我国语言文字学界还出现这种现象是令人震惊的,这与其他领域在改革开放的二十年中所发生的翻天覆地的变化形成了鲜明的对照。”我国语言学界的大多数学者或许一看便知道其中所指——语言学界的一大“公案”⑨。为了对中国的语言学负责,为了在中国语言学界中拨乱反正,国内许多语言学者联合起来,编写了《语言文字学辨伪集》。该书仅把徐德江自我推销的所谓“徐德江学说”、“徐德江公式”和徐抨击索绪尔的言论称作“伪科学”,并没有一概把所有针对索绪尔理论提出的质疑称作“伪科学”。关于这个问题,伍铁平(2005)进行了详尽的分析和评论。不知道张是否读过伍文和《语言文字学辨伪集》以及国内外报刊上对该书的评论。不少学者都高度称赞对伪科学的这种批判,为什么张反而“感到震惊”?

时下,国内学术界有一种十分浮躁的风气,不好好读书做人,却偏要高产著作文章。更有人选择“终南捷径”,以草率向名人“大家”发难制造轰动效应,并把这种行为美化成所谓的“创新”。其实这些人可能根本就没有认真地读过这些“大家”的书,也没有耐心调查研究过相关问题,只是断章取义,想当然,不顾事实,无视科学,轻率否定别人,动辄把自己的一些心得命名为“学说”。看来,学术界确实需要严厉整顿,更需要有良好的学术批评来矫正不良的学风。学术是老老实实的,如同做人。科学是尊重事实的。创新的精神只有结合了踏踏实实的作风和严谨务实的态度,才能推动学术健康发展,才能帮助学者健康成长。

附注:

① 张朋朋所说的“观念”应改为“概念”。即使改正过来,“概念”同“意义”并列也不大合逻辑,因为“意义”是一个很宽泛的上位概念,包括词或词组表达的概念、句子所表达的判断、推理等下位概念。详细的辨证参见伍铁平(2006),“第二版后记”。

② 巴甫洛夫区分两个信号系统,即第一信号系统和第二信号系统。第一信号系统以直接作用于各种感觉器官的具体刺激如声、光、电、味等刺激为信号刺激,是动物和人类都有的;第二信号系统以语言作为信号刺激,只有人类才有(见《辞海》“信号系统”条)。巴甫洛夫写道:“动物在系族(homo sapiens——现多译作“智人”,作者识)出现以前,它们仅是通过由周围世界作用于各种感受器,而传到中枢神经系统相应细胞的各种动因所发生的直接印象去与周围世界进行联系。这种直接印象乃是外在客体的唯一信号。在后起的人类身上,出现、发展和极其完善了一种可发音的、可听到的和可看到的词所表现的第二信号,即第一信号的信号”(依斯特林1987:19)。

③ 在文字创造之初,吸收了各类符号,如象形图画、记号、刻符等,我们还不可以说,这些不同类别的符号的写刻动机完全就是为了记写语言。只有当这些符号被人们约定用来表示语言中的基本单位——词时,我们才把这样的符号系统称为文字系统;如果人们仅仅用一些符号或符号组合表示某些大致的意思,即不能将符号组合分析成独立的符号并同语言中的词相对应时,我们可以把这类的符号或符号组合称为具有文字性质的图画或记号。

④ 文字是语言符号的符号,亚里士多德对此早有论述,“口语是内心经验的符号,文字是口语的符号。”(见苗力田主编《亚里士多德全集》“解释篇”)

⑤ 古代汉语中,词大多是单音节的,表现形式是一个汉字,所以在中国传统的语言学中经常用“字”来表示“词(word)”的概念,文字学中多有称“字义”的情况。我国传统语言学中所说的“字义”有时指词义或词素义,有时则是指造字或造词的理据,有时又指词的客观所指(伍铁平,1989)。

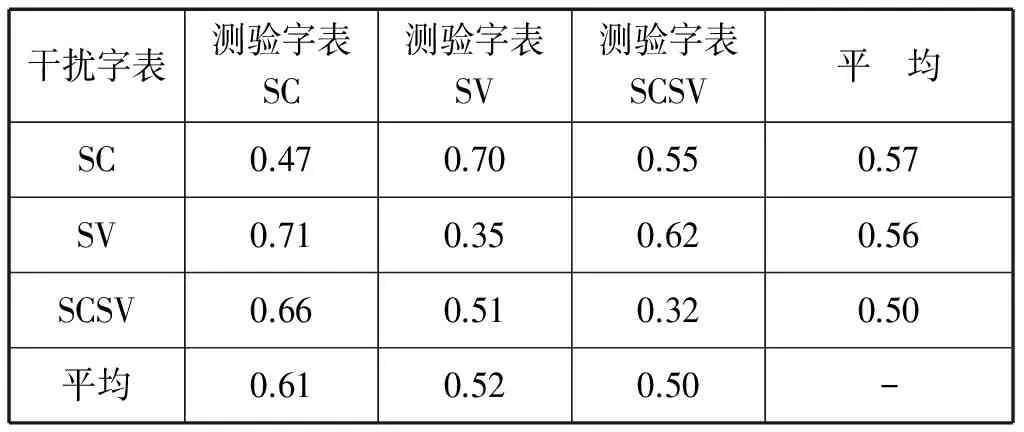

⑥ 曾志朗的实验是这样的:首先选择三组语音性质不同的汉字,让一些中国人参加这个实验:第一组,SC(同辅音的字)。例如:克,康,开,哭,口……

第二组,SV(同元音的字)。例如:七,吉,西,李,你……

第三组,SCSV(同辅音、同元音的字)。例如:石,示,十,事,史……

实验分三个阶段。第一阶段是认字。用幻灯机放四个字,一秒钟一个字。四个字都是从同一组里选出来的,或者全是SC,或者全是SV,也可以全是SCSV.要求看的人记住幻灯片上的四个字。第二阶段是干扰。给他带上耳机,放送预先在录音带上录制的六个字,要求他一边听,一边跟着念。一共干扰他两次,每次六个字。这些干扰的字也是(从)同一组取出来的,可能跟第一阶段看的字是同组,也可能不同组。例如看的字是SV,干扰的字可能是SV,也可能是SC或SCSV,但是各次干扰必须是同组的字。第三阶段是测验记忆。要求他把第一阶段看到的字按照原来的顺序写下来。我们知道,第一阶段是完全不发声的,全凭视觉看字;第二阶段完全靠语音,全凭听觉念字。如果汉字真的和语音完全没有关系,第二阶段就不会干扰第一阶段,也就不会影响第三阶段的记忆。但是实际上并不如此。下表是对几十个人测验的结果:

干扰字表测验字表SC测验字表SV测验字表SCSV平 均SC0.470.700.550.57SV0.710.350.620.56SCSV0.660.510.320.50平均0.610.520.50-

测验字表中第一组字SC,受到SC干扰以后,到第三阶段只能记忆0.47;受SV干扰以后,能记忆0.71;受SCSV干扰以后,能记忆0.66;平均能记忆0.61.从表上还可以看到元音的干扰性比辅音强。(参见王士元1983:137-140)

⑦ 萨丕尔这段话的原文是:The significant feature for our recognition in these new types of symbolism, apart from the fact that they are no longer a by-product of normal speech itself, is that each element (letter or written word) in the system corresponds to a specific element (sound or sound-group or spoken word) in the primary system. Written language is thus a point-to-point equivalence, to borrow a mathematical phrase, to its spoken counterpart. The written forms are secondary symbols of the spoken ones—symbols of symbols—yet so close is the correspondence that they may, not only in theory but in the actual practice of certain eye-readers and, possibly, in certain types of thinking, be entirely substituted for the spoken ones.(对这些新型的符号系统,除了认识到它们已经不再是正常语言本身的副产品之外,更重要的是,我们还认识到新系统中的每一个成分(字母或书面的词)对应于原本系统(即语言系统——引者)中的一个特定成分(单音或音组或口头的词)。因此,借用一个数学用语来说,书面语是口语的逐点对应。书面形式是口语形式的第二重符号——符号的符号,不过,由于它们对应得如此严格,以致不仅在理论上而且在某些目治读书的人的实践上,还有可能在某些人的思维中,书面形式可能完全代替口语形式。——在陆卓元译文基础上略有改动。引者)

⑧ 思维对存在、精神对自然界的关系问题,……这个在中世纪的经院哲学中也起过巨大作用的问题:什么是本原的,是精神,还是自然界?——这个问题以尖锐的形式针对着教会提了出来:世界是神创造的呢,还是从来就有的?(《马克思恩格斯选集》第四卷220页)

⑨ 详情请参阅王均等《语言文字学辨伪集》。

Sapir, E. 2002.Language:AnIntroductiontotheStudyofSpeech[M].北京:外语教学与研究出版社.

Bolinger, D. 1993.语言要略(方立等译)[M].北京:外语教学与研究出版社.

布龙菲尔德.1985.语言论(袁家骅等译)[M].北京:商务印书馆.

陈炜湛.2004.《昭雪汉字百年冤案——安子介汉字科学体系》评析.语言文字学辨伪集[C].北京:中国工人出版社.

房德里耶斯.1992.语言(岑麒祥、叶蜚声译)[M].北京:商务印书馆.

高名凯、石安石.1963.语言学概论[M].北京:中华书局.

黄伯荣、廖序东.1994.现代汉语[M].北京:高等教育出版社.

李达主编.1978.唯物辩证法大纲[M].北京:人民出版社.

李兆同、徐思益主编.1981.语言学导论[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社.

林梅村.2007.松漠之间[M].北京:生活·读书·新知三联书店.

刘又辛、方有国.2000.汉字发展史纲要[M].北京:中国大百科全书出版社.

吕叔湘.1964.谈语言和文字[J].文字改革(1):7-10.

帕默尔.1983.语言学概论(李荣、王菊泉、周焕常[现名周流溪]、陈平译)[M].北京:商务印书馆.

彭聃龄、杨珲.1997.汉字的读音及其在字义提取中的作用[A].汉语认知研究(彭聃龄主编)[C].济南:山东教育出版社.

裘锡圭.1988.文字学概要[M].北京:商务印书馆.

萨丕尔.1964.语言论(陆卓元译,陆志韦校订)[M].北京:商务印书馆.

索绪尔.1980.普通语言学教程(高名凯译)[M].北京:商务印书馆.

唐兰.1956.论马克思主义与中国文字改革基本问题[J].中国语文(1):28-39.

田中春美.1986.语言学漫步(刘耀武译)[M].西安:陕西人民出版社.

王均、胡明扬等.2004.语言文字学辨伪集[C].北京:中国工人出版社.

王士元.1983.语言和文字的生理基础.语言学论丛(第十一辑)[C].北京:商务印书馆.

伍铁平.1989.传统语文学某些著作的一个缺点[J].古汉语研究(3):19-21.

伍铁平.2005.评《坚持科学发展观,弘扬汉字文化》[J].社会科学论坛(7):83-98.

伍铁平主编.2006.普通语言学概要(第二版)[M].北京:高等教育出版社.

肖前、李秀林、汪永祥主编.1981.辩证唯物主义原理[M].北京:人民出版社.

亚里士多德.1990.亚里士多德全集(苗力田主编)[M].北京:中国人民大学出版社.

杨献珍.1980.什么是唯物主义[M].石家庄:河北人民出版社.

依斯特林.1987.文字的产生和发展(左少兴译)[M].北京:北京大学出版社.

赵元任.1980.语言问题[M].北京:商务印书馆.

中山大学中文系编.1983.语言学概论[M].南宁:广西人民出版社.

周有光.1998.比较文字学初探[M].北京:语文出版社.