城市居住社区体育场地、设施有效供给的经济学分析

2011-01-02谢洪伟张红艳蒋宏宇

谢洪伟,赵 克,张红艳,蒋宏宇

城市居住社区体育场地、设施有效供给的经济学分析

谢洪伟1,赵 克2,张红艳2,蒋宏宇1

城市居住社区的体育场地、设施是居民开展体育锻炼活动必不可少的条件。提供老百姓身边的体育场地设施实现体育共享,就成为实现人的体育权利和全面发展、社会公平正义和社会分配的最浅显易懂的伦理诉求。研究认为,从非竞争性和非排他性二元消费属性来解释城市居住社区体育场地、设施供给并不能令人信服。在参考已有文献的基础上,可以认定居住社区体育场地、设施的身份是既有公益属性又有私人物品属性的特殊公共物品。在此基础上,进一步对城市居住社区体育场地、设施供给的必然与合理性进行探讨,并确定城市居住社区体育场地、设施供给主体、生产模式及制度安排。最后,从需求和生产可能性等角度构建了判别城市居住社区体育场地、设施供给的适度规模模型。

城市居住社区;体育场地设施;公共物品;生产模式;适度规模

1 探究的缘起与意义

《全民健身条例》开宗明义,开展体育活动是人的一项基本权利(国务院560号令,2009),提供必要的体育场地设施是保障这项基本权利的首要条件[19](刘鹏,2011),这明确了我国政府开展群众性体育活动的主体地位和法律责任。一个国家的公民都应有平等地享有基本公共物品和公共服务的权利,这与生存权、发展权、健康权、自由权等合并构成了人的“基本权利束”,属于“人人生来平等”的、不可转让和不可剥夺的“天赋权利”[18](J.Locke, 1993)。

居住社区体育场地设施是居民开展经常性体育锻炼活动必不可少的物质条件。当前,居住社区缺乏体育场地设施是一个具有普遍性的、人所共知的事实,也是制约我国群众体育发展的瓶颈。造成居民社区缺乏体育场地、设施的原因是多方面的,但体育场地设施的缺失会影响人民群众追求健康的生活方式、锻炼身体的迫切要求[37](赵克,2010)。如果社区居民丧失了基本的体育场地、设施等公共物品消费权,也就意味着社区居民在一定程度上丧失了应有的人权。这是政府应予以关注和亟待解决的现实问题。

基于经济学视角,解决城市居民健身场地、设施不足的问题,可从两点考虑:一是“存量”,二是“增量”;任何资源均可通过存量结构调整和增量资源的配置实现功能结构的变化,以满足相应的需要。“存量”盘活是现有资源有效利用管理层面的技术性问题,“增量”是加大“供给”,是规模的扩张。客观上讲,无论是存量供给,还是增量供给都有其优缺点,可以解决这一些问题,但不能解决那一些问题,所以,采用怎样的供给方式或者两种方式如何分配实行,取决于我国体育发展所要达到的各种目标的优先顺序和国民经济发展水平所决定的现实条件,以及是否有合意的制度安排。

关于“存量”,根据2005年公布第五次全国体育场地设施普查数据显示,在我国现有体育场地850,080个,分布在居住小区39,477个(4.86%),公园5712个(0.7 %),广场4,987个(0.61%),三者仅占全国体育场地总数的6.17%,实际上却承载着占体育锻炼人口总数的71.2%[6]。正是这一部分直接惠及大众的“非标准场地”利用率最高,可是用地面积最小、资金投入最少、条件设备最简陋,这是另一种社会资源分配的不公平!另外,还有相当大的一部分服务于竞技体育的大型体育场(馆)设施面临着设备老化、使用率不高和功能改造的窘境,也很难做到“体育公共服务下沉”。我们势必将着眼点转向“增量”。

“供给”是经济学的核心概念,涉及供给必然性、供给主体、生产模式和适度规模的讨论,也是“存量”和“增量”在解决同一个问题的两个方面。当前,国家正致力于3 600万套“以经济适用房、廉租房为主的保障性住房”建设,在解决基本民生需求的同时,力图改善城市外来务工人员和中低收入阶层集聚的居住社区环境,不能把保障性住房建成了“现代贫民窟”(黄奇帆,2010)。据了解,城市居住社区公建配套体育场地设施并没有完全落实到位,大城市、特大城市尤为突出。为此,我们力图阐释这样一个观点:政府应当也必须作为一项基本职责,实现用地供给、公共服务供给,配套建设体育场地设施,保障城市居民的体育权利。

2003年8月1日实施的《公共文化体育设施条例》第15条指出:“新建、改建、扩建居民住宅区,应当按照国家有关规定规划和建设相应的文化体育设施。”《全民健身条例》(2009)和《全民健身计划2011—2015》(2011)进一步突出了“建老百姓身边场地”的时代意义和具体要求。因此,以城乡基层健身场地建设为重点,统筹规划、规范管理,推进全民健身场地设施服务均等化是《全民健身计划(2011—2015)》的主要任务和目标,是服务型政府的主要责任,是实现社会公平和公民体育权利的内容之一。

鉴于此,本研究基于经济学论域相关理论展开讨论,遵循“是什么、为什么、怎么办”的思考逻辑,首先,对城市居住社区体育场地、设施的“身份”进行甄别;然后,对城市居住社区体育场地、设施供给的必然与合理性进行有益探讨;进而,确定城市居住社区体育场地、设施供给主体、生产模式及制度安排;最后,构建了判别城市居住社区体育场地、设施提供的适度规模模型。研究目的力图提高城市居住社区体育场地、设施供给决策的科学性、合理性和可操作性。

2 城市居住社区体育场地、设施性质判别

2.1 “公共物品”传统界定的理性思考

有关公共物品理论的分析雏形可以追溯到休谟[32](Hume,1739)和亚当·斯密[33](Smith,1776),但相对正式的形式,一般认为是始于萨缪尔森[45](P.A.Samuelson, 1954)的“公共支出的纯理论”一文。该文首次正式地给出了公共物品的经典定义,并提出了公共物品在消费上“非排他性”的技术特征。其后,马斯格雷夫[43](Musgrave, 1969)在进一步讨论中提出了公共物品在消费上的“非竞争性”,这成为后来为学界所广泛接受的“非排他性”和“非竞争性”公共物品二元特征。按照二元特征的强弱关系,所有物品被分为三类:纯公共物品、准公共物品和私人物品。基于此,体育学术界许多学者依据二元特征把居住社区体育场地、设施都划归到“公共物品”或“准公共物品”行列,但稍作分析,我们发现传统公共物品理论来认定居住社区体育场地、设施身份时仍遭遇难以解释、不能自圆其说的尴尬。

2.1.1 居住社区体育场地、设施划为公共物品的边界不清

目前,无论是在欧美发达国家还是在发展中国家,居住社区体育场地、设施普遍是由政府提供的公共物品。这种观点已广为接受,且几乎无人提出反对意见,但是,细究可以发现,如果严格地用消费上“非排他性”和“非竞争性”来评判,居民社区体育场地、设施包含这两类特征都较弱,并不符合经典意义上的公共物品,如要对居住社区体育场地、设施实现“排他”,这在技术上并不困难。从欧美国家社区提供的体育活动中心实例来看,一道门禁、一道栅栏轻而易举实现排他且成本低廉。另外,对于任何一个体育场地、设施而言,可同时进行锻炼的人员极为有限,在边际意义上, A在使用时则B就无法使用,竞争性是显而易见的。

面对这种尴尬,现有文献是这样对其解释的:其一,居住社区体育场地、设施是准公共物品;其二,居住社区体育场地、设施作为公共物品具有正外部性。

对此,我们也可以这样反诘问之:首先,准公共物品是具备非竞争性和非排他性中的任一种特征的物品,如俱乐部物品和公共资源。从上述分析可知,居住社区体育场地、设施并不直观具有上述特征。其次,客观上,很多私人物品也具有正的外部性。居住社区体育场地、设施的提供能使居民得到锻炼,提高健康水平,具有正外部性,但是,像粮食之类的私人物品也有正外部性。一个人吃饱了,身体健康了,对个人和社会来说,也有正的外部性,但似乎并没有人把粮食归为公共物品之列。

2.1.2 居住社区体育场地、设施也具有私人物品的基本属性

实际上,按照经典公共物品的定义,许多著名经济学家也把诸如社区体育场地、设施之类的物品划归到私人物品之列,如马斯格雷夫(R.Musgrave,1959)指出教育和健康保健等应归为私人物品性质的“有益物品①一种极为重要的物品,当权威机构对该物品在市场机制下的消费水平不满意时对该物品的消费进行干预。”[44]。哈维·罗森(Harvey S.Rosen,2000)认为“在某些场合,保健、医疗和住房是由公共部门提供的私人物品”[11];英吉·考尔(Inge Kaul,2006)把基础教育、卫生保健归为关键性的私人物品[34]。霍华德·格伦内斯特(Howard Glennerster, 2003)一语中的,“尽管我们关注的服务有一些公共物品的性质,但本质上还是私人物品”[10]。另外,还有学者从私人物品公共生产的角度进行了研究,如Epple和Romano[40](1996)。

以上文献表明,西方学者已承认按照经典定义,教育、医疗、保健、住房等是私人物品。居民社区体育场地、设施是为保障居民健康服务的,按此逻辑,理所当然涵盖在健康保健的私人物品之列。

但是,在实践中,我们面对的问题却是政府该不该、能不能提供居住社区体育场地、设施?在传统逻辑下,公共物品由政府提供,私人物品由市场提供。如果一旦明确了居住社区体育场地、设施属于私人物品,它们就失去了由政府提供的合理理由,而这又与世界各国实践、与人的需要、社会观念是相违背的。因此,我们需要对居住社区体育场地、设施的性质重新认识,公益性和公共性则是判断居住社区体育场地、设施性质的重要约束条件[29](汤际澜、徐坚,2010)。

2.2 城市居住社区体育场地、设施性质的现代认知

人们对事物的认识往往经历一个由浅入深、由表及里、去粗取精、去伪存真的辨别过程。理论研究来源于实践并为解决实际问题服务,一般性的阐释都会侧重某一理论、或基于解决争端的不同立场,力图获得最佳的求证效果。对公共服务、公共产品的认知也是如此。当人们的争论摒弃对这一事物的表象关注之后,开始聚焦于解决问题的实质讨论,特别是以宪政主义或宪政思想为基点,开始思考权利和权力的博弈、责任和义务的实现、以公平和正义为旨归等议题时,经济学研究的意义则更在于人人都可以分享社会、经济发展的成果——包容性增长。对此,许多著名学者做了大量有现实指导意义的研究。

诺贝尔经济学奖得主布坎南(J.M.Buchanan,1993)认为,不论出于什么原因,只要是任何由集团或社会决定,通过集体提供的物品都可以称之为公共的[35]。之后,布坎南(2009)在《公共物品的需求与供给》一书中,以题名“何种物品应当是公共的”(第9章)中做了进一步阐释,“……我强调物品实际被供给的方式,而不是物品按其描述性特征被分类的方式”;同时,他还回答了“何种物品和服务应由政治—政府过程公共地提供,而不是通过市场过程私人地提供?”的问题[36]。Malkin和Wildavsky(1999)认为,公共物品不能由自身固有的某种属性来定义,而应由社会公共选择来决定[46]。Marmolo(1999)采用宪政经济学的分析方法,提出了宪政意义上的公共物品理论。他认为,所谓“公共”和“私人”只是指不同的供给方式,而与物品本身无关[41]。休·史卓顿(H.Stretton)和莱昂内尔·奥查德(L. Orchard,2000)则进一步论述道,“把出于政治目的,由集体的政治选择所决定的物品,即把政府决定免费或低价提供的物品和服务看作公共物品”[28]。

与固守“非排他性”和“非竞争性”的二元消费属性特征来定义公共物品相比,布坎南等人则是从供给主体和决策机制来确定该物品是否为公共物品——即,是谁、通过什么途径提供的,显然,他们把研究视角从对消费特征的关注转向了对供给主体及供给目的的思考。

尽管两种确定公共物品的着眼点不尽相同,但布坎南等人并不是对经典定义的否定,相反,是将经典公共物品理论纳入其理论研究框架,并将其引申放大、赋予更合理的思想内核,更有利于人们对公共物品本质和价值的认识。根据布坎南等人对公共物品的界定,看一种产品是否是公共物品,根本标志在于是否经过确定的政治选择并由政府来提供。而由政府来提供时自会考量两种情形:一是,经典定义的纯公共物品,具有非排他性和非竞争性,出于技术和成本原因只能依靠政府供给。二是,虽不存在技术或成本困难,但出于某种价值观念或伦理理念,经集体选择程序确定由政府提供的物品。

城市居住社区体育场地、设施固然具有消费上的排他性和竞争性,但是,在经济发展与社会进步到一定阶段,出于公民健康保健、全面发展的需要和社会伦理的需要,每一个公民能在锻炼的时候自由享受体育场地、设施被视为人的基本的体育权利,被视为文明社会、和谐社会所应有的仁慈和人道关怀。因此,城市居住社区体育场地、设施消费不能完全遵循一般商品或服务“有支付能力的有效需求原则”,还应遵循“人人享受生存、发展、健康和自由权”。从这一意义上来说,居住社区体育场地、设施具有显著的公益性和公共性,在道德与伦理上与一般私人物品具有显著差异的标准。如果这种价值观被社会广为接受,经过集体选择确定转化为社会政策,居住社区体育场地、设施则顺理成章地列入政府公共物品供给的清单中,因为生存权、发展展权、健康权和自由权原则最终高于经济原则。

不可否认,居住社区体育场地、设施的提供的确有助于满足公民的体育锻炼诉求,贯彻社会公平公正的理念,同时,还对全社会带来了正的外部性和公益性,即健身、健心和益群。我国执政党和政府对这个问题的重要性有清楚的认识,《中共中央国务院关于进一步加强和改进新时期体育工作的意见》(2002)明确指出,“体育事业是社会主义物质文明和精神文明建设的重要组成部分”。《中华人民共和国国民经济与社会第十二个五年规划纲要》(2011)第16章第4节明确提出“大力发展公共体育事业,加强公共体育设施建设…”。《体育事业十二五规划》(2011)中也明确指出“广大人民群众的体育权利…,推动公共体育设施规划…”,这充分说明居住社区体育场地、设施已出于公民的体育权利和社会伦理需要,在一定经济社会发展条件下的阶段性“选择”(注意:不是最终选择),成为政府政治选择决定供给的一种特殊的公共物品①这种特殊公共物品,从政治上看具有强烈的基于人道的社会公益性和公共性,但经济性质上基本上属于私人物品,即从经济学意义上看,城市居住社区体育场地、设施是“既具有私人物品性质又具有社会公益性的特殊公共物品”。实际上,关于这种界定,鲍明晓在“群众体育:公益还是私益?”、胡鞍钢在“我国体育改革与发展方向”和中国社会科学院医改课题组对医疗卫生服务也作过相类似的界定,还有许多对传统公共物品界定批判与反思的文章中也有类似的观点,这里不再一一赘述。。

3 城市居住社区体育场地、设施供给必要性的讨论

3.1 享用体育场地、设施是人的基本权利

近代启蒙运动的思想家洛克、卢梭和孟德斯鸠等人认为,在没有政治社会产生以前,人类在“自然状态”中,受自然法的约束而处于一种自然和谐的状态,每个人都有保有生命、健康、自由等自然权利。随着社会的进步,人类的需求不断增加,个人享受各种社会福利的权利或各种受益权利,亦即自然权利的范围不断扩大。从人类漫长的发展历程来看,不论是从自然的、社会的、生理的还是心理的任一角度来审视,人类从体质和文化都需要身体运动,因而人人都具体育权利。

体育权利是人们通过参加体育活动,对体育的健康、教育和社会等功能的认识逐渐深入而产生的自身利益诉求。体育权利的产生不同于社会与经济权利产生于人类对物质追求,也不同于基本的公民权利产生于对自由的向往,而是出于人类对自身生存与发展的忧患意识,目的在于提高健康水平,实现人的自由全面发展。实际上,体育权利作为人的基本权利,早在1966年联合国《经济、社会和文化权利国际公约》中就已明确规定了健康权(第12条),开创了从人权角度看待健康问题的先河。同年,国际人权文书也意识到健康是人之所以为人的幸福和尊严的重要条件,各签约国政府对于健康的责任在这些人权文件中都作出了明确规定[5]。1978年联合国教科文组织大会通过了《体育运动国际宪章》,该宪章开宗明义,规定“参加体育运动是所有人的一项基本权利”。我国宪法第21条第2款之规定,“国家发展体育事业,开展群众性的体育活动,增强人民体质”,依据宪法制定的《体育法》(1995)及相关法律法规都对体育权利作了相应规定,并明确政府在保障体育权利时的主体责任。

时至今日,城市居住社区居民的体育权利的满足与实现程度已成为衡量社会进步与文明的重要标志[8]。每位居民的体育需求,共同构筑成了表达和满足体育权利的基本起点,但是,在不同的经济社会发展阶段,人们的体育需求并不相同。借用马斯洛需求层次理论,我国2010年人均GDP已突破4 000美元,在这个发展水平上,人们对体育的需求则会趋向于更高层次,相应地对身边的体育场地、设施有了更高要求,对体育权利表达的愿望更加迫切。发达国家的政治主张也告诉我们,居民享有体育场地、设施的多少不取决于自身的物质财富的多寡,它是公民不能被剥夺的基本权利。保障居民的体育权利的前提是居民的体育需求与偏好能得到正确表达,通过对上海[26]、乌鲁木齐[20]、河南[4]等三省(市)区城市居民体育需求调查表明,“体育制度保障”和“体育场地、设施”成为影响公共体育服务满意的主要因素。应该认识到,居住社区体育场地、设施有效供给,不仅是为了满足居民的体育需求,更是保障居民公共健康利益和体育权利的基本途径。

3.2 人的全面自由发展需要体育场地、设施

马克思年轻之时受到费尔巴哈人本主义影响,他在继承人本主义理论体系中关于人的自由和全面发展等人道主义理想的基础上,进一步指出,未来的社会目标就是实现人的体力和智力得到全面、充分的发展与运用。马克思和恩格斯在《共产党宣言》中关于理想社会的描述令人神往,理想社会就是“…在那里,每一个人的自由发展是一切人的自由发展的条件[24]”,这高屋建瓴的概括,是指引人类自我完善的经典论述。每一个人的发展自然包括身体的发展,而这离不开体育[12](胡小明,2010)。

马克思从宏观视角为我们实现人类健康的审美理想作了精彩论述,诺贝尔经济学奖得主阿玛蒂亚·森(Sen, 2002)则在马克思理论的影响下,从经济学视角对发展观作了进一步的拓展,即将“发展”加入了伦理的价值体系,使得发展更具“包容性”的特征。森从可行能力和自由②按森的观点,自由是人们享受他们有理由珍视的那种生活的可行能力。可行能力又指人有可能实现的、各种可能的功能性活动组合。功能性活动指一个人在生活中能成功地去做的事情或达到的状态,前者如从事体育锻炼,后者如锻炼后达到身体健康。两大视角看待发展,认为自由发展是一个人选择有理由珍视的生活的实质自由——即可行能力的全面扩展[1]。这种发展向我们昭示了经济人向自由人发展的未来趋势,既不同于马克思的发展观,也不同于传统经济学领域的发展观。基于全面自由的持重,追求GDP、收入、财富、技术进步等传统发展指标,只是为了促进人的全面发展的手段,在一定经济阶段必然要考虑,但绝不是经济增长的目的。

从全面自由的观点出发,发展是消除那些造成经济不自由因素的过程,这些不自由因素包括专政、公共设施的缺乏、医疗保健的不足等。事实上,许多经济学家也一直强调以自由衡量发展,如马歇尔(1991)曾指出“健康与强壮,体能、智能和道德情操…是社会发展的基础,而经济财富最根本的重要性在于如何明智地促进健康…”[27]。为此,森建议发展中国家不必一味追求高速的经济增长速度,在社会发展的不同阶段,都应突出安排合理的社会政策与制度保障人们享受的自由,从而实现包括人的发展在内的全面而自由的发展。

当前,居住社区体育场地、设施是居民更贴近、更方便的体育生活场所,它的缺乏是一个普遍的、人所共知的事实。这也意味着事关老百姓利益的体育功能性活动的丧失,导致人们可行能力低下,引致人们自由的缺乏,最终限制人的自由全面发展。因此,无论是从马克思的发展观,还是阿玛蒂亚·森的主张来看,居住社区体育场地、设施的供给都是满足人们自身发展的一种不可或缺的物质条件。

3.3 居住社区体育场地、设施供给的政治伦理诉求

2010年9月16日,胡锦涛在第五届亚太经合组织会议上,提出了“包容性增长”这一引人关注的新理念,其内涵是通过追求包容、协调的增长方式,在可持续发展中实现经济社会协调发展,强调公平合理分享经济增长成果,充分实现个体成长。2011年3月,第十一届全国人大四次会议上,温家宝总理所作的政府工作报告和《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中明确,要着力保障和改善民生、更加注重社会公平正义、加快实现公共服务均等化,让社会财富的创造者成为社会财富的享受者,让更多的人享受社会发展的成果,并逐步建立以权利公平、机会公平、规则公平、分配公平和人道主义公平为主要内容的社会保障机制,完善利益冲突的调节机制。本届政府关心民生问题,突出体现了政府职能已由追求经济增长转向解决民生问题,从而实现由增长型政府向公共服务型即民生型政府的转型。

发展体育事业是贯彻、落实党的方针政策与精神的重要组成部分,同样存在着以解决体育事业中的民生问题,其重点是优化体育公共资源,逐步实现体育公共服务均等化。根据第5次全国体育场地普查(2004)数据[6],2003年末全国体育系统共有18 481个公共体育设施,占地1.70亿m2,按照全国13亿人口计算,每7万多人共有一个公共体育设施,人均体育场地、设施面积0.08 m2,仅相当于两本32开书本大小,情况相当严峻。马克思曾指出,“批判的武器不能代替武器的批判,物质的力量只能用物质力量来摧毁[23]”,保障居民体育权利,实现人的全面自由发展,执行宪法中“国家发展体育事业,开展群众性的体育活动,增强人民体质”、全民健身条例中“……保障公民在全民健身活动中的合法权益……”的规定需要物质条件。否则,居民如何开展体育活动?体质如何增强?权益如何保障?实现党的十七大和“十二五”规划中提出的“形成完善的全民健身服务体系”的目标需要物质条件,否则,靠什么去完善?实现提高人们的幸福指数①亚里斯多德也认为幸福的要素包括健康、强壮、身体魁梧、良好的竞技道德……等12种。显然,从这些要素上看,幸福少了体育不行。的愿景也需要物质条件[9],否则,怎么去提升?

必须指出的是,在我们抱怨居住社区体育场地、设施供给不合理、不公平,呼吁政府做出政策调整的时候,都存在着一个不言自明的事实,就是在社会上已有一些人先行享受了被视为每个人都应当享受的体育权利,他们把体育休闲作为豪华享受占据大量社会体育资源。人人生而平等,只有少数人的“体育”,是社会的不公正。因此,不论是贯彻政府政策精神,还是出自伦理需要,体育权利的普及对象,事实上是那些体育权利还没有得到切实保障的社会弱势群体。

注意到这样一个事实,有助于我们精确锁定居住社区体育场地、设施此刻重点供给的对象,即那些不由自身控制因素决定的中低收入群体。正如公共政策专家迈克尔·希尔(2003)所说,现代发达国家,在历史上的公共物品或服务都是优先向最迫切需要得到帮助的贫困人口,然后再在此基础上逐步实现均等化[25]。据此,居住社区体育场地、设施供给是社会发展到一定程度时的必然,其应予以重点投入的对象也是明确的,即以经济适用房、廉租房为主的保障性住房,以及棚户区改造、外来务工人员和中低收入阶层集聚的居住社区。

4 城市居住社区体育场地、设施的供给主体、生产模式与制度安排

我们对城市居住社区体育场地、设施性质进行了判别,并从人的基本权利、人的全面自由发展,以及政治伦理诉求等三个方面讨论了城市居住社区体育场地、设施供给合理性与必要性;至此,接下来需要考虑的是可行性,即由谁来提供——供给主体、如何提供——生产模式,以及提供多少——适度规模等操作层面的技术问题。

4.1 城市居住社区体育场地、设施的供给主体

供给是经济学上的一个基本概念,在《经济学大辞典》中,“供给就是在一定时期,某种价格水平上生产厂商愿意且能够提供的一定量的商品或劳务[22]”。对此,首先要明确供给主体,从国家产生的理论和国家或政府的职能看,必须由国家或政府来作为主体承担居住社区体育场地、设施的供给。政府从以下三个方面行使职权。

4.1.1 公共利益实现:政府的责任主体地位

社会契约理论认为,人天生就有非常广泛的权利,这就是“天赋人权”,只不过是人们在行使各自权利的同时会产生权利冲突。为解决这一问题,每一个社会成员必须放弃自己的一部分权利,大家将各自放弃的权利交给一个大家公认的、具有公信力、执行力组织来行使,这个组织就是“政府”。“从逻辑上说,所谓‘政府’,在一定意义上正是依据这样的公共需要而产生的——更严格一点说,政府本身的‘合法性’,正存在于这样的公共需要充当着——政府本身是被公众创造出来保护公众利益、调节社会纠纷的社会仲裁人”[7]。居住社区体育场地、设施事关老百姓的公共利益和权利,其供给自然就是政府的责任。

4.1.2 公权力介入:政府干预调控交易成本

科斯定理告诉我们,在存在交易费用的社会中,不同产品通过不同的供给渠道会产生不同的交易成本,合理的制度安排就是为了降低交易成本。居住社区体育场地、设施作为公共物品的交易费用,包括为什么生产它、如何生产它和怎么生产它等进行社会选择的费用、交易收费等;在市场机制条件下,这些费用是非常高的,因此,受经济、社会、政治条件限制的人或集团一般不会参与这个过程。从这个意义上说,通过国家的制度设计与创新来降低交易费用是很有必要的。只要现代市场制度中存在交易费用,那么,国家提供体育场地、设施就成为应有之义。

在人类社会发展过程中,体育曾是贵族阶层休闲享乐的特权,由私人为其提供服务;但是,随着经济发展和社会进步,今天的体育事关人的健康、发展与幸福以及人的基本权利,发展大众体育已成为国家意志和政府职责。此时,如果仍以私人提供体育产品和服务必须支付很高的成本,而且,随着社会的发展会不断增加,使得私人生产难以为继。别无选择,私人生产只能利用独占权要求消费者支付高昂的费用,这对一般消费者来说则是一种掠夺。在市场机制作用下,私人生产只能为少数人服务。当服务型政府确立之后,体育社会化、市场化成为必然,那么,维护正常秩序“一种替代办法就是政府的直接管制……强制性地规定必须做什么或不得做什么,并要求服从之[16]”。政府对市场、对社会的管理的手段多样,主要依靠积极的财政政策、税收政策、土地政策和价格调节政策扶持培育体育市场,同时,政府利用法律强力介入,维护市场与社会正常秩序。

4.1.3 土地所有权:政府对体育场地、设施供给

众所周知,体育场地、设施是建立在一定范围的土地的基础上的,因此,土地的划拨是关键问题。而土地是最重要的自然生成资本,也是政府所掌控的最重要的战略资源。《中华人民共和国土地管理法》[39]第8条已明确“城市市区的土地属于国家所有”,既然最重要的自然生成资本为国家所掌控,其收益归国家所有,故作为公共物品重要组成部分的居住社区体育场地、设施就应当由国家负责供给。2002年《中共中央国务院关于进一步加强和改进新时期体育工作的意见》指出“各级政府要重视体育设施建设,加强城乡公共体育设施规划”;2003年《公共文化体育设施条例》规定“新建、改建、扩建居民住宅区,应当按照国家有关规定规划和建设相应的文化体育设施”;2009年《全民健身条例》倡导“居民住宅区的设计应当安排健身活动场地”。这些法律法规的出台更是明确了政府应该承担的责任。

令人遗憾的是,土地财政使得地方政府在行使用地审批权时,一定程度出现社会责任与财政收益的价值偏差,甚至,为数不多的人为一己之私而权力寻租,从而导致逆向选择,使得这些原本柔性的法律法规更难以发挥对弱势群体应有的救济作用。

4.2 城市居住社区体育场地、设施的生产模式

国家政府作为体育场地、设施供给的主体并不否认其多元化的生产方式(多方的投融资形式),同理,多元化的生产方式也不可能否定国家政府作为供给的主体地位。

在此,我们必须清楚公共物品的供给与生产并不是相同的,正如2009年诺贝尔经济学奖得主埃莉诺·奥斯特罗姆(E.Ostrom,2000)所讲,“在公共领域,供给与生产的区别是相当重要。有时提供设备与服务的政府单位也是相应设备和服务的生产者,即供给者与生产者是同一的,但通常的情况是,一个机构会依靠一个私人企业甚至另一个公共机构来建造或经营设施”[2]。所以,国家作为体育场地、设施的供给主体,并不是说国家必须进行生产,也不是说国家供给体育场地、设施就是有效率的。在现实中,经典公共物品的生产方式一般有政府生产、私人生产、第三部门生产等三种生产方式[17](吕恒立,2002)。萨缪尔森、戈尔丁和张五常等著名经济学家也曾有类似的观点阐释,即公共物品不一定由政府生产,也可以由私人部门提供。

从前文的论述可知,居住社区的体育场地、设施是具私人物品特征的特殊公共物品,出于人的权利、发展和幸福的伦理观念,社会意识的总体倾向是,它应该为所有人平等享用。因此,只能按照政治伦理需要进行分配。但体育场地、设施本身的特征,既可排他也具竞争性,且在一定时间内对它的消费总量等于所有消费者之和,说明享用体育设施的效用是可分割、受益主体可识别、受益多寡亦可计量,应该说完全具备收费的条件。关于体育场地、设施能否为私人生产且规模适度,德姆塞茨(H.Demsetz,1970)认为,只要能排除不付费者,私人就能有效提供公共物品,并且通过歧视定价策略对待不同消费者,可以达到收益最大化和数量合适的公共物品[42]。关于公共物品的提供者,应首先把公共物品定位于社会发展所必须的一种客观存在的商品或服务,而作为一种商品或服务,可能的提供者无非就是政府、市场或者两者兼有[14](金红磊、王守宽, 2005)。基于政府财力不足、生产效率缺乏、外部性等已被反复证明的原因,早就出现了非国家生产公共物品的可能和需要。人的社会需要主要通过法定途径、商业途径、非正式途径和志愿途径等途径来满足[30](王传伦、高培勇, 1995)。同样,人们对于居住社区体育场地、设施这一公共物品的需求也会通过多元的途径得到满足,即体育场地、设施的生产模式可以多元化。

在经典公共物品理论语境下,公共物品具有非排他性而无法由私人生产,居住社区体育场地、设施具有的私人物品属性特征则不存在私人介入生产困难的问题。因此,不论从理论还是现实可能性,都为私人介入体育场地、设施的生产打开了大门。

其实,居住社区体育场地、设施的生产不管是私人生产还是政府生产,重要的是避开这样的误区,即政府生产代表着免费或低价①实际上,税收是政府用来分摊公共物品成本的一种机制,可以说税收就是公共物品的价格。在这个层面上,公共物品并不是免费供给的。,生产低效,具有公益性,而私人生产代表着高价,生产高效,则失去公益性或公共性。实际上,在政府对私人生产进行必要的约束和规制,私人生产是有助于其公益性的,因为它可以动员社会资源参与生产,形成规模经济和竞争生产局面,从而提高生产质量和数量,增进了社会总体福利水平。正是考虑到私人生产的益处,公私合作模式(Public-Private-Partnership,PPP)已迅速成为公共物品生产实践中的前沿创新方式[38](郑志强等, 2011)。

据此,居住社区的体育场地、设施生产模式呼之欲出,即政府生产模式、私人生产模式、公私合作模式等。体育场地、设施的生产主体多元化、竞争式,并不否认国家作为体育场地供给的惟一地位和主体责任,这是因为:1)土地作为体育场地、设施建设的承载体为国家所有,县级及县级以上政府有权“划拨”土地,只能由国家供给;2)私人生产模式、公私合作模式也只能说是国家利用社会资源实现国家职能的表现,而不是国家责任的转嫁,政府要为体育场地、设施生产提供适当制度安排和制度激励,而且,作为理性经济人,私人生产定会追求利益最大化,这时政府有责任对其生产者进行必要的调节与规制;3)在其他主体生产时,政府有责任提供信息以及必要的支持,如土地“出让”或“划拨”以及相应的法律法规保障等,如科斯(1994)分析早期“灯塔”这种公共物品的供应情况时指出,政府仍然是其供给主体[15]。因为私人收费是在政府特许的前提下进行的,只不过政府采用间接的方式,利用了市场机制来提供。在政府供给中,既有政府直接生产体育场地、设施,也有政府通过财政支持、政策保障等方式间接地提供体育场地、设施,这种多元生产模式已在欧美实践中得到证实[21]。

4.3 城市居住社区体育场地、设施供给的制度安排

至少在可预见的时期里,居住社区体育场地、设施都是有限的,而且,与一般商品和服务不同的是,老百姓身边的体育需求并不完全受“有支付能力”的约束。所以,几乎各国政府都创制了特定的制度来解决居住社区体育场地、设施的供求矛盾。但是,任何制度安排都有其局限性和交易成本,尤其是以公益性目标或非市场方式提供体育场地、设施服务,往往会产生竞争无效或激励不相容的问题。从制度的有效性和可行性来看,只有形成有效的激励机制,让各类生产主体所受激励与制度目标的方向趋于一致,且激励适当,才能使城市居住社区体育场地、设施供给沿着正确合意的方向发展。

在我国现阶段体育发展方式下和当前经济社会发展现实中,城市居住社区体育场地、设施的有效供给必须要有合理的制度安排,即构建激励相容②在市场经济中,每个理性经济人都会有自利的一面,其个人行为会按自利的规则行为行动;如果能有一种制度安排,使行为人追求个人利益的行为,正好与企业实现集体价值最大化的目标相吻合,这一制度安排,就是“激励相容”。(庞娟,激励相容理论与公共产品定价的探讨[J],价格月刊,2008,(7):9-11.)的机制和主体,关键在于解决好以下两个问题:

4.3.1 供应增长激励:增加体育场地、设施的供应

解决增加体育场地、设施的供给激励主要体现在三个方面:其一,要在适宜的激励机制下,激励现有体育场地、设施所属部门有动机提供更多数量和更好质量的服务,也就是让提供更多更好的体育服务的部门获得更多的利益,同时,也要约束其因追求利益而弱化公益性的行为;其二,政府根据体育发展目标更加合理配置体育资源,实行竞争导向的制度安排,减少行政性配给的制度安排;其三,降低进入壁垒,允许并鼓励更多的社会资源进入居住社区体育场地、设施生产领域。激励不同生产者无论选择营利组织还是非营利组织的形式都能体现公益性,且能发挥积极生产的作用。只是对于营利组织主要利用利润驱动机制,辅以必要的管制。

4.3.2 适度供需激励:实现体育场地、设施的供需均衡

一方面,要形成能够激励各生产者提供适度体育场地、设施的机制,应该在制度上辅以合理安排,即政府管制和利益诱导双管齐下。如果说,生产者做到既不过度也不敷衍地生产体育设施,而且,还能实现更多的自身利益,这时供给处于最佳状态;另一方面,要形成能够激励体育场地、设施消费者选择适度的体育服务的机制,既不放弃必要的基本体育服务需求,也不主张过度的体育服务需求。这时,应该遵照个人支付预算约束,最低限度地限制消费者使用体育场地、设施的选择权,达到激励消费者选择适度的目标。再一方面,应该引入第三方监督管理机制,形成“政府、居民消费者和第三方”相互制约和平衡的机制,保障体育场地、设施的健康长效运行。

5 城市居住社区体育场地、设施投入的适度规模分析

上文已论证城市居住社区体育场地、设施投入的必然及其供给主体与生产模式,那么,它的规模到底多大才是适度的呢?众所周知,随着我国工业化、城市化进程,城市土地价格不断飙升,可谓寸土寸金。如果体育场地、设施提供过多,不仅造成土地资源利用不合理,国家负担加重;若体育场地、设施投入不足,则无法满足居民体育基本需求,造成供给不足等问题。如何解决体育场地、设施供给不足,我们可以从两个方面来确定:一是,从需求的角度分析投入多大的规模为适度;另一个是,从生产可能性角度分析体育场地、设施投入规模。

5.1 城市居住社区体育场地、设施适度规模的评判标准

5.1.1 帕累托效率的初始条件

在经济学家看来,对资源配置效率含义最严谨的解释,是由意大利经济学家V.帕累托作出的。按照帕累托的理论,帕累托效率(Pareto efficiency)是指这样一种资源配置境界:能够使社会成员境况变好,而不使另一些社会成员境况变坏的商品或投入品的重新分配所增进的社会福利。

要达到有效配置需要满足以下条件[3]:1)交换最优:任意一对物品之间的边际替代率对所有消费这两种物品的消费者来说必须相等;2)生产最优:对运用任意两种生产要素从事生产的单位来说,两种要素之间的边际替代率必须相等;3)最高级最优:对任何可以再生产的一对物品来说,通常边际替代率必须等于边际转换率。同理,在城市居住社区公共物品的提供中,如果提供体育场地、设施后,能使居住社区居民的福利水平提高,而并未损害到某些居民的利益,实现了帕累托改进,趋向帕累托最优状态,则说明居住社区体育场地、设施的投入便满足了帕累托效率。

5.1.2 成本最小原则的基本要求

私人产品主要是根据“看不见的手”来调节,遵循的是最小成本获取最大收益的原则。居住社区体育场地、设施具有的双重属性,使得它的投入同样可以遵循最小成本最大收益原则,如通过招标形式确定成本最小的生产商,从而实现体育场地、设施投入的成本最小化。如果不能实现成本最小化,即使其规模是适度的,但是,从整体上看还是存在帕累托改进的可能,不符合帕累托效率的要求,也就不是最优方案。

5.1.3 满足未来发展需要的标准

由于经济社会处于不断变化发展过程中,居住社区人口规模、密度和地域范围可能也会随之扩张,居民们对体育场地、设施的需求则会进一步增加,到那时,以前认为合适的规模现在就会显得不足。不过,以现阶段的水平确定居住社区体育场地、设施规模作为参考标准是很现实意义的。利用现代科学技术预测手段与方法对未来需求做出科学预测,结合现在规模标准就可以确定未来一段时期内居住社区体育场地、设施的适度规模。

5.2 城市居住社区体育场地、设施投入规模的确定

5.2.1 从需求角度分析居住社区体育场地、设施投入规模

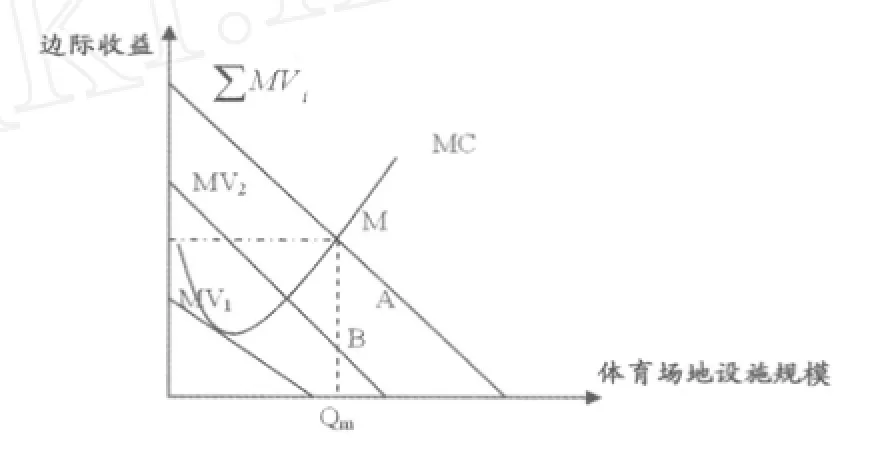

现假定城市居住社区居民对体育场地、设施的边际收益用MV表示,MV1、MV2……表示每个居民对体育场地、设施的边际收益,表示所有居民对体育场地、设施的合成边际曲线。城市居住社区体育场地、设施投入的边际成本曲线为MC。居住社区体育场地、设施作为公共物品,其供应的帕累托最优条件可表示为MRT,即所有人的边际替代率之和等于边际转换替代率[3](C.V.布朗、P.M.杰克逊,2000)。居民社区体育场地、设施一旦提供,社区内所有居民均可享用。帕累托最优要求居民社区体育场地、设施必须让所有人的边际收益之和与体育场地、设施供应的边际成本相比较。MRS和MRT则分别是按照边际收益(价值)和边际成本来度量的。

为简单起见,我们暂不考虑收入效应、替代效应等因素的影响。个人边际收益曲线的垂直总量与边际成本曲线相交于M点,即∑MV i与MC的交点M所确定的城市居住社区体育场地、设施投入规模便是所要求的适度规模Qm(图1)。

图1 由需求与供给决定的居民小区体育场地的适度规模示意图

5.2.2 从生产角度分析居住社区体育场地、设施投入规模

实际上,对于任意居住社区而言,一般生产着诸如基础设施(纯公共物品)、体育设施(特殊公共物品)等公共物品和私人物品两类。因为,目前城市居民社区建设中,有关基础设施、道路交通建设都是国家强制的、最基本的公共物品,其占用社区土地面积波动很小,而体育场地、设施是人们开展文化体育活动必须的物质载体,它随社区人口的体育需求、体育人口的数量而变化。为简单起见,这里只考虑体育场地、设施这一公共物品的供给,即居住社区只生产体育场地、设施(公共物品)和私人物品两类,于是得到了居住社区土地上生产私人物品与体育场地、设施的所有可能的组合形式,即生产可能性曲线XY(图2)。因此,增加私人物品的生产就意味着要放弃体育场地、设施的生产,也就是说,两种物品的生产都存在着机会成本,而且,它是递增的,因为每增加一个私人物品的生产所要放弃的体育场地、设施生产是递增的,所以,生产可能性曲线是一条远离原点的曲线XY。

图2 体育场地、设施投入的最佳规模示意图

现在考虑居住社区在私人物品的生产和体育场地、设施的生产间将如何选择分配。从生产可能性曲线上看,即选择就是决定按生产可能性边界上哪一点进行生产。曲线XY上所有的点都满足帕累托最优条件,但在这无数的帕累托最优点之中进行选择需要依赖伦理标准[13](黄有光,2006)。这类选择通常不属于帕累托最优问题,而是属于社会福利函数,即体育场地、设施与私人物品的不同组合给居民带来的效用水平(福利水平)。如图2所示,用U 1、U 2、U 3表示三条效用水平曲线(即无差异曲线),由于边际替代率递减规律,三条曲线凸向原点。当生产可能性曲线与效用水平曲线相切于A点时,则实现居住社区物品提供的最佳配置规模,实现帕累托最优。由A点所确定的体育场地、设施的规模便是整个社区体育场地、设施投入的适度规模Qx。

6 结束语

居住社区的体育场地、设施是老百姓身边进行日常体育锻炼和健身娱乐的重要载体。改革开放30多年了,我国经济、社会和文化等方面取得巨大成就之后,需要使全体人民共享包括体育在内的改革开放所取得的硕果。然而,改革开放并未使我国体育事业解决公共体育服务短缺、非均等化、共同分享的问题。长期以来,我国体育事业坚持竞技体育优先,带动群众体育发展的发展战略,在取得辉煌的时候理应让大众分享参与体育运动的快乐,从而收获身心的强健,显示体育领域的公平正义[12](胡小明, 2010)。因此,提供老百姓身边的体育场地、设施,实现体育共享就成为实现人的体育权利和全面发展、社会公平正义和社会分配的最浅显易懂的伦理诉求,也是政府改善民生的最大政绩之一。

基于对目前城市居住社区体育场地、设施建设中存在的基本认识问题的判断,笔者认为,根据经典公共物品定义,居住社区体育场地、设施的身份是私人物品。但是,根据布坎南等人的理论,居住社区体育场地、设施却是基于人的体育权利、全面自由发展、社会公平正义的政治伦理需要,而由政府供给的兼具公益属性和私人属性的特殊公共物品。这种新认识更有利于我们指导实践工作。以满足公众的体育利益和权利为理念指导,居住社区的体育场地、设施的生产模式可以有政府生产模式、私人生产模式和公私合作模式,但不论何种模式,政府都是体育场地、设施的供给主体,也需要合意的制度安排。同时,在对居住社区体育场地、设施的生产时,要以帕累托准则为指导,从需求与生产可能性两个视角,可以确定提供适度规模的体育场地、设施,防止浪费或不足,从而实现利益最大化。

应该强调的是,正如中国经济腾飞的奇迹不容易用现有经济社会发展理论来解释,中国城市居住社区体育场地、设施有效供给的理论与实践也需要进行创新。整体看来,它是一个相对完整的体育场(馆)设施供给、管理使用、后续效应最大化的系统构思。本文作为城市居住社区体育场地、设施建设的基础性理论研究,只是实用研究展开的前期铺垫工作的一种思路和提纲。在后续的研究中,将对体育场地、设施的存量部分和增量部分的配置关系及实现效益优化的制度选择、体育场地、设施的运行机制的选择等议题进行深入探讨。

[1]阿玛蒂亚·森著,任赜.以自由看待发展[M].于真译.北京:中国人民大学出版社,2002.

[2]埃莉诺·奥斯特罗姆.制度激励与可持续发展[M].上海:上海三联书店,2000:86-87.

[3]布朗,杰克逊.公共部门经济学[M].北京:中国人民大学出版社,2000:14-15.

[4]蔡景台,樊炳有,王继帅.城市体育公共服务居民满意度调查分析:以河南省10个城市为例[J].北京体育大学学报,2009,32 (6):31-34.

[5]陈颖健.公共健康全球合作的国际法律制度研究[M].上海:上海社会科学出版社,2010:37.

[6]第五次全国体育场地普查数据公报[N].中国体育报,2005-02-03(5).

[7]樊纲.作为公共机构的政府职能[C].贺卫方.市场逻辑与国家观念[M].上海:上海三联出版社,1995:16.

[8]范宏伟.公共体育服务均等化[D].北京:北京体育大学博士论文,2010.

[9]淦家辉,汪玲玲.从GDP到GNH:伦理学视野下人类发展考量的跃升[J].华东理工大学学报(社会科学版),2008,4:72-76.

[10]霍华德·格伦内斯特.英国社会政策论文集[M].苗正民译.北京:商务印书馆,2003.

[11]哈维·罗森.财政学(第4版)[M].北京:中国人民大学出版社,2000:78.

[12]胡小明.分享运动:体育事业可持续发展的路径[J].体育科学, 2010,30(11):3-8.

[13]黄有光.福祉经济学:一个趋于更全面分析的尝试[M].大连:东北财经大学出版社,2006:113.

[14]金红磊,王守宽,公共物品提供主体的多元化:兼谈政府职能的让渡与拓展[J].浙江工商大学学报,2005,(6):60-63.

[15]科斯.论生产的制度结构[M].上海:上海三联书店,1994:215-240.

[16]科斯.财产权利与制度变迁[M].上海:上海三联书店,1994: 22.

[17]吕恒立.试论公共产品的私人供给[J].天津师范大学学报(社会科学版),2002,(3):36-41.

[18]洛克(J.Locke).政府论(下篇)[M].北京:商务印书馆,1993.

[19]刘鹏.全国群众体育工作会议讲话[EB/OL],http://www. sport.gov.cn/n16/index.htm l#,2011-5-1.

[20]刘卫东.乌鲁木齐市城市社区居民体育公共服务需求分析[J].绵阳师范学院学报,2008,27(11):131-133.

[21]刘玉.发达国家体育公共服务社会化改革实践及启示[J].成都体育学院学报,2011,37(3):1-5.

[22]梁小民.经济学大辞典[M].北京:团结出版社,1994:424.

[23]马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集第3卷(第2版)[M].北京:人民出版社,1995.

[24]马克思.马克思恩格斯选集第1卷(第2版)[M].北京:人民出版社,1995:9.

[25]迈克尔·希尔.理解社会政策[M].北京:商务印书馆,2003.

[26]沈建华.上海市体育公共服务的需求[J].体育科研,2008,29 (2):38-41.

[27]世界银行.1991世界发展报告[M].北京:中国财政经济出版社,1999:53.

[28]史卓顿,奥查德.公共物品、公共企业和公共选择[M].北京:经济科学出版社,2000:68.

[29]汤际澜,徐坚.公共体育服务的公共性研究[J].天津体育学院学报,2010,25(6):510-514.

[30]王传伦,高培勇.当代西方财政经济理论[M].北京:商务印书馆,1995:161-172.

[31]王桂胜.福利经济学[M].北京:中国劳动社会保障出版社, 2007:100.

[32]休谟.人性论[M].北京:商务印书馆,1983:577-579.

[33]亚当·斯密.国民财富的性质和原因研究(下卷)[M].北京:商务印书馆,1996:272.

[34]英吉·考尔.全球化之道:全球公共产品的提供与管理[M].北京:人民出版社,2006.

[35]詹姆斯·M·布坎南.民主过程中的财政[M].穆怀鹏译.北京:商务印书馆,1993.

[36]詹姆斯·M·布坎南.公共物品的需求与供给[M].马珺译.上海:上海人民出版社,2009.

[37]赵克.建老百姓身边场地的政府法律责任[J].体育科学研究, 2010,14(3):25-28.

[38]郑志强,陶长琪,冷毅.大型体育设施供给PPP模式合作博弈分析[J].体育科学,2011,31(5):27-32.

[39]中华人民共和国土地管理法[EB/OL].http://www.gov.cn/ banshi/2005-05/26/content-989.htm,2005-05-26.

[40]DENN IS EPPLE,RICHARD E ROMANO.Public provision of p rivate goods[J].J Political Economy,1996,104(1):51-83.

[41]E A M ARMOLO.Constitu tional theo ry of public goods[J].J Economic Behavio r O rganization,1999,(38):27-42.

[42]H DEMSETZ.The private production of public goods[J].J Law Economics,1970,(13):293-306.

[43]MUSGRAVE R A.Provision for social goods[M].Public Economics,London:M cMillen,1969.

[44]MUSGRAVE R A.The theo ry of public finance[M].New York:M cGraw-Hill,1959.

[45]P A SAMUELSON.The pure of theo ry of public expenditure [J].Rev Economics Statistics,1954,36(4):387-389.

[46]W VEREECKE.Public goods:An ideal concept[J].J Social-E-conomics,1999,(28):200-202.

Econom ic Analysis on Effective Supply of the Urban Residen tial Sports Facilities

XIE Hong-wei1,ZHAO Ke2,ZHANG Hong-yan2,JIANG Hong-yu1

The urban residential spo rts facility is a sine qua non to carry out spo rts activities. Supp lying peop le-around sports facility to sharing spo rts becomes clear and easy to understand moral appeals w hich are the realizations of human rights,all-round development of the human being,social fairness and justice,social distribution.This paper thinks that the two characteristics of non-competition and non-exclusion can’t exp lain convinced that urban residential spo rts facility supp ly.Based on related literatures,this paper considers that the urban residential sports facility is a special public goods,and having public welfare and p rivate attributes.From this,this paper discusses the rationality of urban residential sports facility,and its supp lier and its p roduction modes and institutional arrangement.A t last,from the two perspectives of demanding and p roduction possibility,this paper constructs p roper scale mode fo r urban residential spo rts facility supp ly.Those can help us to make a strategic decision about urban residential sports facility supp ly from the rational angle.

urban residential;sports facilities;public goods;production m ode;proper scale

G80-05

A

1000-677X(2011)11-0012-10

2011-07-21;

2011-10-20

国家社会科学基金资助项目(09BTY021)。

谢洪伟(1983-),男,湖北安陆人,在读博士研究生,研究方向为体育经济与产业,体育经济社会学,E-mail:xhw bsu@gmail.com;赵克(1954-),男,黑龙江哈尔滨人,教授,硕士研究生导师,研究方向为体育社会科学理论与实践,E-mail:zhaoke1956@163.com,Tel:(0592) 6180873;张红艳(1985-),女,陕西蓝田人,硕士,研究方向为体育经济与产业,体操教学与训练,E-mail:jmusw eet@qq.com;蒋宏宇(1980-),男,湖南衡阳人,讲师,在读博士研究生,研究方向为体育社会学,E-mail: jhy505@163.com。

1.北京体育大学研究生院,北京100084;2.集美大学体育学院,福建厦门361021

1.Graduate School,Beijing Sport University,Beijing 100084,China;2.Sports School,Jimei University,Xiamen 361021,China.