黑龙江省区域产业竞争力指标体系研究

2010-12-31王春梅田雪莲

经济师 2010年9期

摘 要:区域产业竞争力是指在市场经济条件下,某一特定产业具有的开拓市场、占据市场并获得利润的能力。产业竞争力的实质是产业的比较生产力。从理论分析入手,在剖析产业竞争力的含义与实质的基础上,探讨产业竞争力的评价指标体系。

关键词:产业竞争力 区域 指标体系

中图分类号:F207 文献标识码:A

文章编号:1004-4914(2010)09-234-02

一、引言

产业竞争的范围越来越广泛,对不同层次的经济活动主体,如企业、产业、国家等竞争力的研究也越来越热门,理论也是层出不穷,各有特色。当前对于竞争力的分析方法,从主体上来分,可以分为企业层次的竞争力研究,产业层次的竞争力研究和国家层次的竞争力研究;从空间上来分,可以分为产业国内竞争力研究和产业国际竞争力研究。而且,当前的研究多局限于对国际层次的研究。并且主要针对于企业和国家,而没有落实到产业层次上。产业竞争力既和企业竞争力紧密相连,又和国家竞争力有着不可分割的联系。产业竞争力增强的基础是产业内企业竞争力的增强,而产业竞争力增强的合力又会导致国家竞争力的提高。20世纪80年代尤其是90年代以来,出于应对国际竞争压力的需要,一些发达国家和发展中国家纷纷开展了对产业竞争力的研究,产业竞争力研究正逐渐成为各国政府、产业和学术界关注的热点之一。近几年来,我国对产业竞争力的研究也十分重视,并取得了一系列的成果。

二、产业竞争力的涵义

目前,在区域产业竞争力研究方面运用比较广泛的是荷兰格林根大学建立的lCOP(intemational compari son 0f output and productivity)方法,这是国际上比较公认的一种工业竞争力评价方法,通过对特定地区于其他地区在相对价格水平、分部门的劳动生产率及全要素生产率等方面进行比较来揭示该地区工业与国内外其他地区的差距。其缺陷是理论性不强,特别是各种参数的经济含义难以直观解释。武义青等提出的竞争力评价方法,主要是采用市场占有率和全要素生产率两个指标的成绩衡量地区工业竞争力。但仅仅采用市场占有率和全要素生产率指标并不能全面反映一个地区工业竞争力的总体情况,比如区域内工业的盈利能力和工业结构对竞争力的影响就完全被忽略了。王秉安提出了区域工业结构竞争力模型的构造思路,从地区工业结构的角度来分析衡量区域工业竞争力。不过这一模型很不完善,仅仅是指出与竞争力相关的一些因素,至于它们之间的相互关系,特别是究竟哪些因素真正对竞争力起决定作用和影响机制如何还有待进一步研究。

区域产业竞争力的研究是在承认各区域产业之间存在比较优势,且产业分工基本格局具有决定性影响的前提下进行的,它着重分析各区域产业的竞争态势以及影响各区域产业竞争力的主要因素。在进行区域产业竞争力比较时,一般认为受空间区域分异规律的影响,各区域生产要素及其组合具有明显的非匀质性。并且,这种非匀质性处在不断变化的动态之中,各产业在有限的空间和非匀质的产业发展空间中进行竞争。区域发展的中心问题是区域产业发展和升级,直接表现就是区域产业竞争力的提升。区域经济的增长过程实际上是区域产业竞争力提升的过程。在市场经济体制下,随着竞争特别是开放经济所带来的国际竞争对各个区域影响的加剧,区域经济发展呈现出“竞争—特色—优势—发展”拘新特征,提升区域竞争力成为区域经济增长的重要措施。

三、黑龙江省区域产业竞争力指标体系选择的原则

评价指标的选择和确定是开展科学的评价活动的前提。评价标准的科学合理性是评价结果公正、合理的必要条件。总体来说,评价的原则有以下几点:

1.科学性原则。是评价工作得以进行的前提和基础。区域产业竞争力涉及的因素很多,如何对其进行高度的抽象、概括,如何在抽象中抓住最重要、最本质、最有代表性的东西,是设计指标体系的关键和难点。即筛选评价指标的过程,要尽可能不受主观因素的影响,客观地分析所选指标的经济含义,依据其经济含义做出取舍。

2.可行性原则。指标体系的设置应尽量与统计指标统一,使评估指标所需的数据易于采集,并尽可能采用有数据支撑的指标,比如某个评价指标体系本身可能是科学的,但是由于数据收集不到或其他原因而使评价无法进行,这样的指标就没有现实意义,对这样的指标只能作舍弃处理。

3.系统性原则。指标体系中的指标要互相联系。并互相制约着,这样可以体现出很强的系统性。指标数量的多少及其体系的结构形式以系统优化为原则,即以较少的指标(数量较少,层次较少)较全面系统的反映评价内容。

4.关联度原则。区域产业是一个相互关联、相互依存的复杂系统,产业之间既有前向关联,又有后向关联。在当前世界经济一体化和市场全球化进程不断加快的宏观背景下,生产的专业化程度不断提高,产业链不断延长,各产业之间的关联更为密切,只有那些关联度大的产业才能推动和促进整个地区相关产业竞争力的提高。

5.战略性原则。区域产业竞争力的评价不仅仅局限于对现有能力的评价,还应充分体现出对其发展潜力的评价,要具有战略性。决定一个产业发展潜力的主要因素是产业的市场需求潜力及其科技含量,对一个产业战略性的评价要充分体现市场需求潜力和科技含量大小。巨大的市场需求是促进区域产业发展的基本动力,只有技术水平高、技术进步速度快的产业才是最具有竞争力的产业。

6.生态性原则。生态环境的不断恶化一再向人们展示了经济的发展不仅仅要追求规模的扩大和速度的提高,还要强调其生态环境效益。生态效益成为今后确定区域产业竞争力时必须考虑的重要因素。

四、黑龙江省区域产业竞争力指标体系的选择

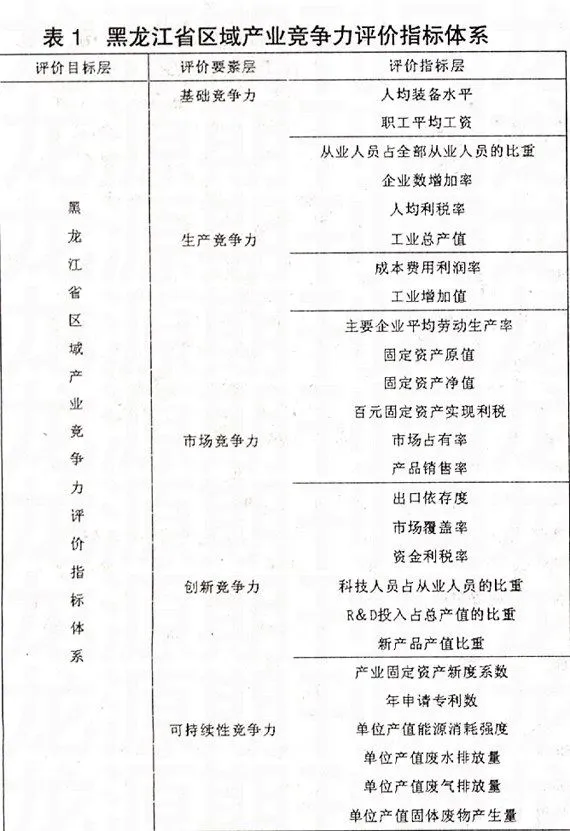

我们根据黑龙江省区域产业竞争力指标评价的原则及区域产业竞争力的分析框架,我们将黑龙江省区域产业竞争力指标体系中的评价要素层分为基础竞争力、生产竞争力、市场竞争力、创新竞争力和可持续性竞争力五部分内容。针对黑龙江省的实际情况,我们可以选择相应区域产业竞争力对应的指标,建立评价指标层。形成黑龙江省区域产业竞争力指标体系,见表1。具体说明如下:

1.基础竞争力:区域产业竞争力的基础竞争力描述了一个地区的物质基础,虽然对一个地区来说,如果拥有良好的基础条件对于产业的发展来说无疑是一种先天优势,但是基础条件只能是区域产业发展的必要条件而不是充分条件。可以由五个指标来表现:人均装备水平,职工平均工资,从业人员占全部从业人员的比重,企业数增长率和人均利税率。

2.生产竞争力:生产竞争力主要决定着经济量的扩张,可以采用以下几个指标进行分析:工业总产值,成本费用利润率,工业增加值,主要企业平均劳动生产率,固定资产原值,固定资产净值和百元固定资产实现利税。

3.市场竞争力:市场竞争力是产业市场地位的集中表现,是较为综合地体现区域产业竞争力的一个主要方面,可以采用以下几个方面的指标加以分析:市场占有率,产品销售率,出口依存度,市场覆盖率和资金利税率。

4.创新竞争力:产业的创新能力以及产业的技术水平,是产业发展的重要决定因素。可以采用以下几个指标进行分析:科技人员占从业人员的比重,R&D投入占总产值的比重,新产品产值比重,产业固定资产新度系数和年申请专利数。

5.可持续性竞争力:从资源利用与环境保护角度看,区域产业的发展还应该考虑到环境保护,区域产业竞争力的增强不能以牺牲资源的可持续性为代价。产业的可持续性发展是产业长期良性发展及其竞争力持续提升的决定性基础。从产业发展与资源利用及环境保护的关系角度来考察产业的竞争力,可采用以下几个指标:单位产值能源消耗强度,单位产值废水排放量,单位产值废气排放量和单位产值固体废物产生量。

五、结束语

根据制定评价黑龙江省区域产业竞争力的原则,明确影响区域产业竞争力的因素,建立区域产业竞争力的评估体系,选择适合的数学计算方法对相应的产业进行计算。就可以得出区域产业竞争力的因素,建立黑龙江省区域产业竞争力的评估体系。

经济全球化浪潮势不可挡,它已成为每一个国家经济发展不能回避的历史潮流。区域之间的经济竞争将集中表现为各区域之间的产业竞争,区域产业的竞争力将成为决定区域经济发展的最重要的因素。如何科学评价区域产业的竞争力,准确把握区域产业在国内市场或区际市场上的优势地位、状态及程度等,已经成为所在区域政府制定区域产业发展和贸易政策对区域经济进行必要干预和调控的基本依据。因此,区域产业竞争力的评价问题是区域经济发展理论研究的一个重要方面,也是有待深入探讨的一个新领