浅析当前我国大学生就业面临的问题与对策

2010-12-31李烈

经济师 2010年9期

摘 要:后金融危机时期我国大学生就业难问题将继续存在,当前大学生就业面临的主要问题有国际金融危机的持续性影响、结构性矛盾突出、高等教育市场化水平不高等;为了最大限度地缓解大学生的就业压力,文章认为应当实施以经济导向为主要措施、精神引导为辅助手段的系统配套政策,引导大学生形成正确的就业观念,投身我国的社会主义现代化建设事业。

关键词:金融危机 大学生就业 结构性矛盾 高等教育

审图分类号:F241A 文献标识码:A

文章编号:1004-4914(2010)09-103-02

从上世纪末开始,我国高等教育规模不断扩大,高等教育从“精英教育”时代步人了“平民教育”时代。从长远来看,普及高等教育对于提高我国人力资本素质和科学技术水平有着重要作用。但从近几年的社会现实来观察,高校扩招的一个直接后果是大学生人数激增,大学生就业难问题日益成为我国就业领域的一个亟待解决的难题。2007年下半年,美国次贷危机爆发,并逐渐演变成为席卷全球的金融危机。受金融危机影响,美国、日本、欧盟等发达国家或地区的经济陷入衰退,失业率攀升。外部经济的不景气对我国经济产生了重要影响,造成我国出口增速大幅回落、企业倒闭数量增多等不利局面。这些来自国内外的不利影响使我国本来就比较严重的大学生就业难问题雪上加霜,高校毕业生的就业压力越来越大。在后金融危机的现实背景下,本文主要分析了现阶段我国大学生就业面临的突出问题以及相应的解决思路。

一、当前大学生就业面临的突出问题

1.金融危机的影响。自2007年下半年算起,此次金融危机已经持续了整整三年时间,虽然目前全球经济有复苏的迹象,但要完全走出金融危机的泥淖尚需时日。在此次金融危机的巨大冲击下,中国出口严重受阻,据统计,2009年中国货物出口总额同比下滑16%。外需萎靡直接冲击了我国的实体经济,企业倒闭数量增多,岗位需求数量与往年相比有所下降,造成高校毕业生就业面临着更大的压力。

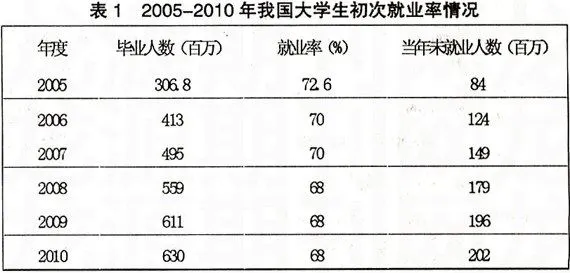

金融危机爆发后,我国政府迅速采取措施,实施包括大规模的政府投入、大范围的产业调整和振兴、大力度的科技支撑和大幅度地提高社会保障水平在内的一揽子经济刺激计划,意在保证我国经济发展速度,规避外部金融危机的冲击。从大学生就业角度来看,本轮经济刺激计划保证了大学生初次就业率的相对稳定,但从绝对数量来看,大学生当年未就业人数一直在扩大。如表1所示。

金融危机肆虐的2008、2009两年,我国GDP增长速度分别为9.0%、8.7%,而大学生初次就业率却从金融危机前的年均约70.8%下降到68%,从侧面反映出我国的经济刺激计划并未在大学生就业中发挥充分的促进作用。2010年我国高校毕业生数量达到630万人,为历年毕业人数之最,以去年68%的初次就业率来计算,初次就业人数约为428万人,而待就业人数则达到202万人,绝对数量有趋于扩大的倾向。因此,在后金融危机时期,大学生就业问题将继续成为我国就业难题中需要着力解决的重要方面。

2.结构性矛盾突出。结构性因素对我国大学生就业的影响非常显著,其中最主要的是产业结构与地区结构的影响。从产业结构来看,2009年我国第一、二、三产业占GDP比重分别为10.6%,A6.8%、42.6%,第三产业所占比重仍然有待提高,因为从国际上来看,发达国家的第三产业产值通常占到本国GDP的70%以上,其第三产业吸纳的劳动力就业人数比重占总就业人数比重为60%~70%。第三产业吸纳劳动力的能力更强大。据测算,GDP每增加1%,就可安排80万人就业,第三产业每增加1%,可安排130万人就业。而随着现代第三产业的发展,掌握专业技能的大学生将拥有广阔的用武之地,第三产业吸纳的大学生就业人数将会越来越多。从中可以看出,加快第三产业发展是我国进行产业结构调整中一项长期而迫切的任务。从地区结构来看,长期以来,“孔雀东南飞”是人才流向东部发达地区的形象比喻。国家人事部的统计数据显示:2005年仅北京、上海、广州、深圳4城市就接收了15个省市10.9%的高校毕业生;更有甚者,近些年北京和东南沿海地区吸纳了全国高校一半的大学生。相反,中西部地区往往很难留住大学生。即使国家在西部大开发、振兴东北老工业基地等战略实施过程中出台了若干激励大学生前往中西部就业的政策,但京广沪深等东部沿海城市仍然是大学生就业的首选之地。由于我国地区发展严重失衡,人才流动主要集中在经济发达地区,造成某些城市或地区出现相对人才过剩的现象。

3.高等教育市场化的水平有待提高。从1999年高校扩招以来,高校毕业生规模连年上涨,高等教育悄然步人了普及时代。不可否认的是,高校扩招的背后是市场化的思路在起决定作用。市场化的一个根本要求是高等教育的教育体制、专业设置、教学内容等必须与我国政治、经济、文化和社会的发展要求相吻合。但是,我国高等教育似乎过分强调“产业化”发展,强调扩大高等教育规模而带来的经济效益,而忽视高等教育的科学发展。目前高等教育市场化水平不高的表现主要体现在以下几方面。其一,高校专业设置的市场化水平不高。某些学科设置老化,部分专业过度扩招,毕业生明显供过于求。其二,大学教育过于偏重知识灌输。忽视大学生理论素养与实践能力的提高,结果导致大学生不能迅速适应快速多变的社会需求,造成就业能力的低下。其三,高等学校对学生进行的职业生涯指导与就业服务力度不够。目前国内高校大多数还不能真正有效地做到从现实社会经济文化环境出发,结合学生的性格、专业等相关内容,帮助大学生进行合理的职业生涯规划。而这应当是高校就业服务的核心内容,也是提高高等教育市场化水平的途径之一。因此,高等教育市场化不仅仅是把学生和家庭推向市场了事,更不应当把征收高额学费、兴建大学城视为高等教育产业化发展的标志,而是应当着眼于国家与社会发展的长远需要,合理提高高等教育的市场化水平。

从以上分析可以看出,在后金融危机背景下,高校毕业生规模持续增长,就业结构性矛盾依然突出,高等教育市场化水平不高等因素交织在一起,相互发生作用,可以预见,我国大学生就业难的问题还将持续相当长的一段时间。为了最大限度地缓解大学生的就业压力,我们认为应当实施以经济导向为主要措施、精神引导为辅助手段的系统的配套政策,引导大学生形成正确的就业观念,投身我国的社会主义现代化建设事业。

二、当前促进大学生就业的对策

1.转变就业观念。大学生就业观念转变主要包含以下几方面内容:其一,先就业后择业。这个观念已经为越来越多的大学生所接受。但是,这并不是提倡大学生盲目就业与非理性跳槽,而是要先对自己的个性、特长、专业等进行客观的评价,确定自己的发展方向,然后在相关的领域Fq寻找自己的第一份职业,这样才能为以后职业生涯的顺利发展打下良好的基础。其二,专业不必对口。专业必须对口的观念已经不能适应现代社会的发展要求了,但许多大学生总是在抱怨自己从事的职业与专业不对口,甚至找不到专业对口的工作宁可失业的大学生也不在少数。其实大学生在学校里学到的不仅仅是精深的专业知识,更应该学到一种终身学习的能力,并把这种能力转化为较强的社会适应能力,而不必强求自己所从事的职业是否专业对口。其三,小地方也有大发展。目前大学生在择业时大部分倾向于到东部沿海城市发展,因为那里经济发达。就业机会多。要转变大学生的这种观念就必须大力推进中西部地区以及中小城市的经济社会发展,同时以各种配套措施来鼓励大学生回乡发展、到中小城市发展、到中西部地区发展。此外,新铁饭碗(典型的岗位如政府部门、垄断性国有企业的岗位)的就业观越来越热,例如,一个公务员岗位通常能吸引成千上万的大学生报考,其竞争激烈程度可想而知。这种新铁饭碗的就业观是否合理值得我们深思。总之,大学生就业观念的转变并非一朝一夕就可完成的,需要整合社会舆论宣传、学校引导、家庭教育等各方面力量经过长期努力才能有所改观。

2.继续保持较高的经济发展速度。经济发展是解决大学生就业问题的根本途径。只有保证经济较快发展,才能创造更多的就业岗位。首先,我国积极应对对此次国际金融危机的影响,以经济发展带动就业。金融危机使全球经济陷入衰退,但我国依靠迅速的反应,通过实施积极的经济刺激计划,确保我国经济发展以不低于8%的速度运行,预期出现的失业潮也得到有效控制。据人力资源和社会保障部介绍,2008年、2009年城镇新增劳动力目标为1000万人和900万人,而这两年实际每年全国城镇新增就业分别为1113万人、1102万人,完成率分别达到111%和122%。上述两年的大学生初次就业人数则分别达到415万人、428万人,每年初次就业大学生绝对人数略有增长。总的来说,我国应对国际金融危机对就业的影响是积极有力并且成效显著的。其次,保持经济较快发展过程中要注重就业能力的提高。促进就业应该纳入经济发展的体系中,并且要成为核心内容之一。长期以来,我国粗放式的经济增长模式是以GDP增长为核心的。地方政府盲目追求GDP的增长,存在重增长轻就业的倾向。因此,继续保持较高经济发展速度应当统筹兼顾就业能力的提高,确保实现高经济增长带动高就业的格局。

3.改善经济结构,促进人才合理流动。从产业结构上看,作为解决我国劳动力就业的一个重要途径,大力发展第三产业已经成为人们的共识。第三产业又可分为传统第三产业和现代第三产业。传统第三产业如传统零售业、手工业等对其吸纳的劳动力知识要求不高,因而吸纳高层次人才的能力有限。而现代第三产业具有较高的技术含量与附加价值,对人力资源的知识与能力要求较高。所以,我国现代第三产业的发展,应该遵循一条既能有效吸纳劳动力又能逐步提高我国经济软实力的科学发展之路。从缓解大学生就业压力的角度来看,我国应该着重发展第三产业中的金融、信息、物流、研发等技术含量较高的服务与配套行业,为大学生提供一个能充分发挥自身知识优势的平台。从地区经济差异上看,中西部地区经济基础比较薄弱,