乒乓球正手攻球常见技术错误与肩部损伤关系的生物力学分析

2010-12-29吴国梁

吴国梁

(柳州师范高等专科学校 体健系,广西 柳州 545004)

乒乓球正手攻球常见技术错误与肩部损伤关系的生物力学分析

吴国梁

(柳州师范高等专科学校 体健系,广西 柳州 545004)

正手攻球时的“抬肘”和直臂挥击是造成肩袖劳损、喙肩弓损伤及肩过度外展综合征的技术性原因,并提出相关的改正建议:在练习正手攻球时应强化击球时以躯干带动上臂、以上臂带动前臂,最终以收前臂发力为主的击球方法,在随摆时注意肩关节周围肌肉的放松,控制大臂的挥摆幅度。

乒乓球;正手攻球;技术错误;肩部损伤;生物力学分析

AbstractSport and Health Dept.,Liuzhou Normal School,Liuzhou 545004,China

乒乓球运动在我国是一项人们十分喜爱的运动项目。乒乓球运动又是一项速度快、变化多、动作结构较复杂、竞争激烈的运动,攻球时肩部需要发挥很大的力量。但是如果技术动作不规范,久之极易发生肩袖及其周围滑囊韧带慢性的劳损。本文以肩关节的解剖结构和力学特征为切入点,从理论上分析正手攻拉球技术错误时肩关节各组成部分之间的相互关系,探寻造成肩关节损伤的原因,为乒乓球运动技术的提高和肩关节运动损伤的预防提供理论依据。

正手攻球技术常见错误及其产生的不良影响

在正手攻球技术中,常见技术错误主要包括以下几种。

1.1 握拍错误

正确的握拍方法是保持正确拍形的前提条件,不正确的握拍方法会影响到手指调节球拍的灵活度,从而影响到击球效果。由于该错误发生于上肢的末端,对球拍的质心相对于上肢的改变不大,因此对肩关节影响不大。

1.2 拍形错误

错误的拍形直接影响到击球的部位,容易造成落点不准,以致主动失误。该错误对球拍质心相对于上肢的位置也没有大的改变,因此对肩关节影响也不大。

1.3 直线臂挥击或抬肘

击球时不收前臂,上臂成直线挥动、抬肘,会影响击球过程中手臂制造弧线的动作,是击出的球没有弧线的主要原因,同时该技术错误直接改变了上肢相对于躯干的转动半径,因此对肩关节的受力存在较大影响。下面将主要对这一技术错误进行讨论。

对常见错误正手攻球动作生物力学特征的讨论

通常正手攻球动作可以分为三个时期:引拍期、挥击期和随摆期。

2.1 引拍期

引拍的目的是使身体到达一个合理的姿势,为后面挥击做好发力前的准备,此时肩周围的肌肉较为放松,一般不会发生损伤。但引拍姿势的正确与否对挥击阶段的发力却有较大影响。

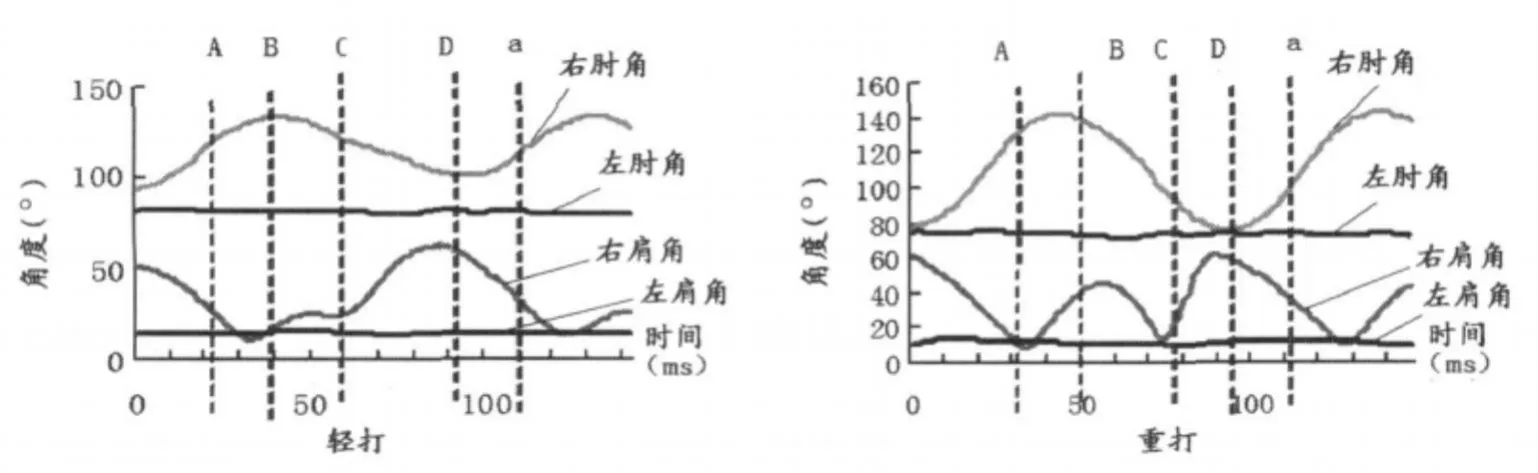

优秀运动员在引拍阶段末,右肩角约30°~40°,但在引拍过程中的最小肩角只有10°左右(即大臂通过额状面时的肩角,相当于大臂的外展角。),这说明引拍阶段大臂是在很小外展的情况下做后伸运动的,同时有约60°~70°的旋外。另外,运动员在引拍时上体向右倾斜和扭转,重心转移到右侧,上肢此时主要是在矢状面内做后伸,而在额状面内处于接近下垂的位置(如图1),所以肩关节周围的外展肌(主要是三角肌中束和冈上肌)较为放松,从而为后面的挥摆阶段做好发力前的准备姿势。

“抬肘”的技术错误通常始于引拍期末。“抬肘”时,通常伴随着引拍期末躯干向右倾斜扭转不足。此时为了仍保持肩关节的一定外展,上臂必然要加大相对于水平面的倾斜程度,即肘部向上抬起,此时肩关节周围的肌肉则要进行一定的收缩,这种收缩又造成喙肩弓对肩袖的压力。若此时大臂开始加速度前摆,肩袖将受到较大的挤压和摩擦,长期反复完成动作时,肩袖损伤必然发生。

2.2 挥击阶段

挥击是在右脚蹬地、转膝、转髋、转腰的基础上,上臂在胸大肌、胸小肌等肌肉的工作下完成挥拍动作,其摆动幅度约100°左右。前臂是在上臂摆动的带动下加上屈肘肌群主动收缩完成的,其摆动幅度在60°左右。张晓栋等(2009)测量发现,优秀运动员在大臂前挥的过程中,右肩角也是先稍有增大,然后减小,然后再增大(如图1)。由此可以判断,此时右肩角的最小值是大臂向前挥摆通过冠状面时的右肩角,它反映了挥击时肩关节的外展程度,说明优秀运动员挥臂击球时肩关节外展程度很小,只有约10°~20°,稍高于引拍阶段肩外展水平,犹其在重打时表现出明显的一致性。

图1 正手攻球左右肩肘角变化示意图

注:1)轻打指中等力量正手快攻.重打指最大力量正手快攻。2)特征画面:A点为还原时刻;B点为引拍结束时刻;c点为击球时刻;D点为随挥结束时刻;a点为再次还原时刻。3)动作阶段:A-B段为引拍阶段;B-C段为挥击阶段;C-D段为随挥阶段;D-A段为再次还原阶段。(引自张晓栋等《正手快攻、弧圈球技术中乒乓球运动员上肢的运动学特征分析》)

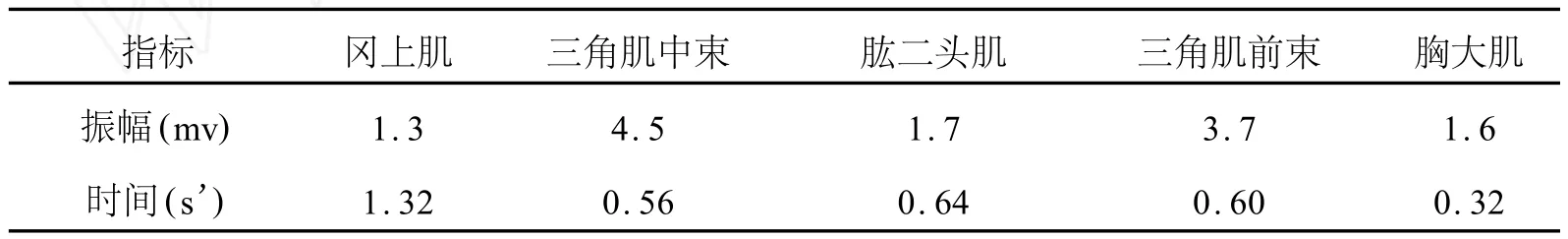

刘亚军(1995)通过肌电测试发现,(表1)优秀运动员在正手攻球挥击时,冈上肌、三角肌中前束、胸大肌是大臂前挥的原动肌,肱二头肌主要参与了肘关节的屈。肩关节的冈上肌最早放电,放电过程惯穿整个攻球动作,从准备姿势就开始放电,三角肌中束、前束到大臂开始挥击时才开始相继放电,胸大肌放电最晚,持续时间也最短,只是从击球前的瞬间开始放电,击球结束后随即放电停止。各肌肉放电所持续的时间各不相同,但结束的时间较为一致,约相当于图2中D点。由前,引拍期和挥击期大臂外展程度的一致性可以推断,冈上肌是整个攻球动作中大臂保持一定外展的原动肌。三角肌前束在前挥初即刻就开始收缩带动大臂向前挥击,随后三角肌中束才参与进来。由此可见,在正确的攻球技术中,三角肌中束主要参与大臂的加速前挥后段的发力,并且是协同三角肌前束发力,其肌电的振幅较高可能与肌肉发达程度有关,而对于大臂的外展并没有太大的贡献。

表1 正手攻球时各肌肉放电状况

有资料显示,肩前屈30°、内旋45°、外展30°时喙肩弓与肩袖和肱二头肌长头腱接触最严,也最易使之摩擦受伤。挥击时“抬肘”使大臂外展增大,冈上肌单独收缩已不足以支撑大臂的外展,此时三角肌中束就会较早地参与收缩,来支持大臂外展。这样一来就加大了喙肩弓对肩袖的压力,造成了对肩袖和肱二头肌长头腱的摩擦挤压,导致肩袖及肱二头肌长头腱的损伤。

当犯了挥击时不收前臂,直线挥臂击球的技术错误时,此时手臂的转动半径与正确动作相比较要大得多,为了获得一定的击球效果,这就要求三角肌中前束、肱二头肌、胸大肌收缩的强度大得多,特别是在大力攻球时,甚至达到它们的收缩极限,长期如此必然导致劳损。此外由于不收小臂,肘关节只有很幅度的屈曲,肱二头肌产生的张力主要用于肩关节的前屈,在这种高强度收缩的情况下,再加上喙肩弓对它的挤压作用,肱二头肌长头腱鞘炎也极易发生。

2.3 随摆期

图2 正手攻球时右肩右肘角速度变化

由图3,优秀运动员击球稍迟于肩最大速度时刻。击球完成后,右肩角速度迅速下降,即CD段,说明在击球完成之前,肩关节前屈的原动肌已经开始放松,至击球结束时已经完全放松下来,大臂的前挥已经失去驱动力,甚至肩后部肌肉也开始颉抗性收缩,以防止肩关节的过度前屈和外展。优秀运动员击球后大臂前挥幅度在25°左右。

当犯了挥击时不收前臂,直线挥臂击球的技术错误时,由于手臂转动惯量较大,大臂随惯性前挥的幅度也变大,就会较大幅度地牵拉肩胛骨。反复完成动作时,肩胛骨沿胸壁前后左右摆动,喙突也前后左右移动,对行走于喙突肋骨膜之下的臂丛神经形成挤压摩擦,由于神经干无弹力也不能延伸,因而易受牵扯及磨损,开成肩过度外展综合征。

结论与建议

(1)挥球时“抬肘”、挥击时不收小臂的技术错误是造成肩袖劳损、肱二头肌长头腱鞘炎及喙肩弓劳损的的主要原因。因此练习正手攻球时应强化正确的引拍、挥击动作,注意引拍时上体的适当扭转和倾斜,及同侧膝关节的屈,以从根本上解决三角肌中束不能相对放松的问题。

(2)挥击时不收小臂,主要依靠大臂直线挥摆击球也是造成肩过度外展综合征的主要技术原因。因此在练习正手攻球时应强化击球时以躯干带动上臂、以上臂带动前臂,最终以收前臂发力为主的击球方法,在随摆时注意肩关节周围肌肉的放松,控制大臂的挥摆幅度。

[1]柏树令,应大君.系统解剖学(第五版)[M].北京:人民卫生出版社,2001:51-52.

[2]胡广.骨与关节运动损伤[M].北京:人民军医出版社, 2007(3):29,31,62-73.

[3]孙宾华.谈乒乓球准确击球的几个主要环节[J].沧州师范专科学校学报,2003(4):32-33.

[4]郑允勇,张英.提高乒乓球正手攻球技术初探[J].体育科技文献通报,2008,29(4):61.

[5]贾鹏.乒乓球连续移动击球过程的动力链接研究[J].中北大学学报,2008,24(6):17-18.

[6]张晓栋,张立新,肖丹丹.正手快攻、弧圈球技术中乒乓球运动员上肢的运动学特征分析[J].中国体育科技,2009, 45(6):47-51.

[7]常瑞宏.乒乓球正手攻球动作的生物力学分析与评价[J].体育世界(学术版),2008(8):102-104.

[8]贾小飞.乒乓球正手攻球技术的生物力学解析[J].山西师大体育学院学报,2009(4):17-19.

Relation between common skill mistakes of table tennis forehand attack and shoulder injury

WU Guo-liang

The shoulder lifting and swinging of table tennis forehand attack are the main causes of shoulder injury.The paper proposes relative countermeasures so as to improve the skills and the precaution of sports injury.

table tennis;forehand attack;skill mistake;shoulder injury;biomechanical analysis

G846

A

1672-268X(2010)06-0064-02

(2010-09-11 收稿)