行政法中不确定法律概念的类型化

2010-12-21尹建国华中科技大学法学院湖北武汉430074

尹建国,华中科技大学法学院,湖北武汉 430074

行政法中不确定法律概念的类型化

尹建国,华中科技大学法学院,湖北武汉 430074

基于立法授权和语言自身的“开放结构”等主客观原因,不确定法律概念在各类行政法规范中大量存在。行政法中的不确定法律概念可区分为“经验性”和“价值性”不确定法律概念两种基本类型。前者的具体化可通过引用证据加以证明,后者的具体化则一般需通过法律解释或价值补充等手段加以实现。行政主体对经验性不确定法律概念一般不享有判断余地,但对价值性不确定法律概念所作出的具体化结论则应得到司法机关的高度尊重。

不确定法律概念;类型化;经验性不确定法律概念;价值性不确定法律概念

不确定法律概念是法律概念的一种特殊类型,其在各类行政法规范中大量存在。某种程度上,我们可以认为,绝对确定的法律概念其实并不存在,任何法律概念均具有一定的“不确定性”。这种“不确定性”的形成与存在,是一种无法避免的法律现象,其系多维原因综合作用之结果。本文将对行政法领域不确定法律概念的存在形态进行系统梳理,并综合实然法和实务案例中所涉不确定法律概念的种类,尝试采用一种相对科学和有说服力的划分标准,将基于各种不同原因所产生的种类繁杂之不确定法律概念,予以类型化。借以为学界展开对不确定法律概念的后续研究,奠定基础并提供初步统一的对话平台。

一、不确定法律概念的存在范围与表现形式

(一)规范条款中的不确定法律概念

在我国实然行政法规范体系中,不确定法律概念的存在异常普遍。例如,《中华人民共和国治安管理处罚法》第 44条规定:“猥亵他人的,或者在公共场所故意裸露身体,情节恶劣的,处五日以上十日以下拘留;猥亵智力残疾人、精神病人、不满十四周岁的人或者有其他严重情节的,处十日以上十五日以下拘留。”其中 ,“猥亵 ”、“情节恶劣 ”、“智力残疾人 ”、“精神病人”、“严重情节”等都是不确定法律概念。《中华人民共和国行政许可法》第 8条第 2款规定:“行政许可所依据的法律、法规、规章修改或者废止,或者准予行政许可所依据的客观情况发生重大变化的,为了公共利益的需要,行政机关可以依法变更或者撤回已经生效的行政许可。由此给公民、法人或者其他组织造成财产损失的,行政机关应当依法给予补偿。”此处的“重大变化”、“公共利益”是典型的不确定法律概念。《中华人民共和同价格法》第 18条规定:“下列商品和服务价格,政府在必要时可以实行政府指导价或者政府定价:(一)与国民经济发展和人民生活关系重大的极少数商品价格;(二)资源稀缺的少数商品价格;(三)自然垄断经营的商品价格;(四)重要的公用事业价格;(五)重要的公益性服务价格。”该条款中的“必要时 ”、“关系重大 ”、“资源稀缺 ”、“自然垄断”、“公用事业”、“公益性服务”等概念也属不确定法律概念。类似的规定不一而足,不确定法律概念可谓充斥行政法规范的每一个角落。

可见,消减法律规范中的“不确定性”和“模糊性”是法律得以适用的前提。在很多个案中,只有消减了法律概念的“不确定性”和“模糊性”,才能确保法规范得以顺利实施。“任何行政机关,只要实施行政执法行为,就必须要进行一定的法律解释。任何行政机关和行政机关工作人员,只要实施行政执法行为,就必然享有一定的法律解释权[1]17-18。”不确定法律概念在各类行政法规范中的大量存在,既是立法对行政权运行秩序的有意安排,也是行政法规则不可避免的天然特性。

(二)实务案例所涉的不确定法律概念

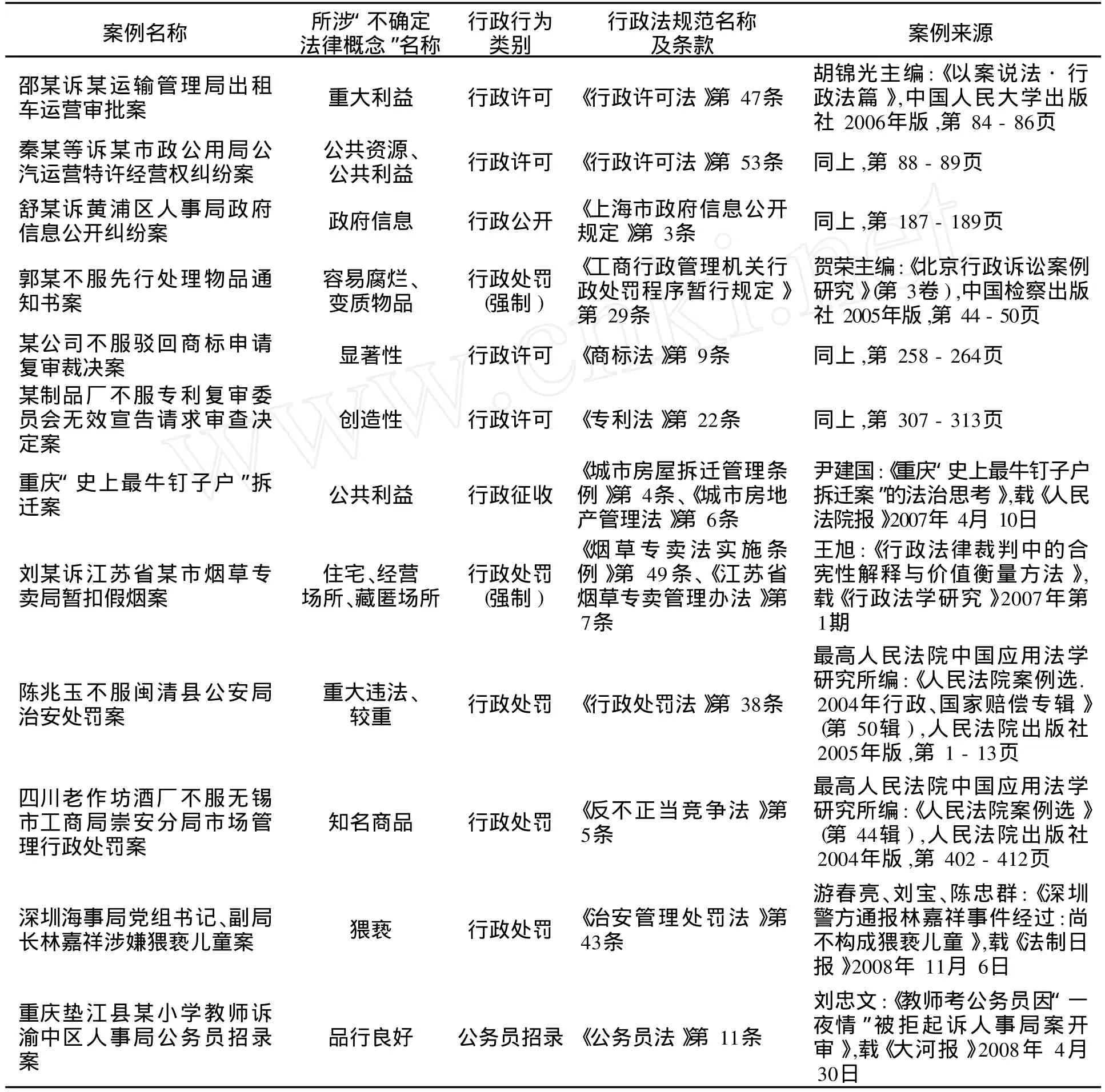

通过对行政执法及行政诉讼的实证分析可以发现,具体化不确定法律概念是行政法适用无法回避的一个必然过程。笔者曾对公开出版的一些行政法案例汇编或“以案说法”类书籍进行了随机抽样,对其中的一些案例进行了样本分析①笔者原本欲以最高人民法院中国应用法学研究所编著的一套《人民法院案例选》作为典型性的分析样本,无奈在具体处理过程中发现,该案例选每辑中的行政案例数量十分有限,且十分注重案例涉及法律问题的广泛性,(包括行政程序、实体依据、受案范围、举证责任等各个方面),因此可从中攫取的关于“不确定法律概念具体化”之类案件的绝对数量并不多。故,为确保案例搜集的丰富性和针对性,只得求助于其他的“案例选”。但其他案例选中较少有如《人民法院案例选》这般系统、完整、持续、权威的文本著作,故最终笔者决定采取一种能兼顾“广泛性”与“代表性”的“随机取样”搜集、分析方法。。结果发现,在相当大数量的行政争议案件中,不确定法律概念的具体化问题都构成了相关案件争议的焦点。现将其中的部分案例及其所涉“不确定法律概念具体化”的相关问题列表如下,借以印证“不确定法律概念”具体化问题之重要性与广泛性,并为后续的研究提供部分实证素材:

案例名称 所涉“不确定法律概念”名称行政行为类别行政法规范名称及条款 案例来源邵某诉某运输管理局出租车运营审批案 重大利益 行政许可 《行政许可法》第 47条秦某等诉某市政公用局公汽运营特许经营权纠纷案胡锦光主编:《以案说法·行政法篇》,中国人民大学出版社 2006年版 ,第 84-86页公共资源、公共利益 行政许可 《行政许可法》第 53条 同上,第 88-89页舒某诉黄浦区人事局政府信息公开纠纷案政府信息行政公开《上海市政府信息公开规定》第3条同上,第187-189页郭某不服先行处理物品通知书案贺荣主编:《北京行政诉讼案例研究》(第 3卷),中国检察出版社 2005年版 ,第 44-50页某公司不服驳回商标申请复审裁决案 显著性 行政许可 《商标法》第 9条 同上,第 258-264页某制品厂不服专利复审委员会无效宣告请求审查决定案容易腐烂、变质物品行政处罚(强制 )《工商行政管理机关行政处罚程序暂行规定》第29条创造性 行政许可 《专利法》第 22条 同上,第 307-313页重庆“史上最牛钉子户”拆迁案 公共利益 行政征收刘某诉江苏省某市烟草专卖局暂扣假烟案住宅、经营场所、藏匿场所《城市房屋拆迁管理条例 》第 4条、《城市房地产管理法》第 6条尹建国:《重庆“史上最牛钉子户拆迁案”的法治思考》,载《人民法院报》2007年 4月 10日行政处罚(强制 )陈兆玉不服闽清县公安局治安处罚案《烟草专卖法实施条例 》第 49条、《江苏省烟草专卖管理办法》第7条王旭:《行政法律裁判中的合宪性解释与价值衡量方法》,载《行政法学研究》2007年第1期重大违法、较重 行政处罚 《行政处罚法》第 38条四川老作坊酒厂不服无锡市工商局崇安分局市场管理行政处罚案最高人民法院中国应用法学研究所编:《人民法院案例选.2004年行政、国家赔偿专辑》(第 50辑),人民法院出版社2005年版 ,第 1-13页知名商品 行政处罚 《反不正当竞争法》第5条深圳海事局党组书记、副局最高人民法院中国应用法学研究所编:《人民法院案例选》(第 44辑),人民法院出版社2004年版 ,第 402-412页长林嘉祥涉嫌猥亵儿童案猥亵行政处罚《治安管理处罚法》第43条重庆垫江县某小学教师诉渝中区人事局公务员招录案游春亮、刘宝、陈忠群:《深圳警方通报林嘉祥事件经过:尚不构成猥亵儿童》,载《法制日报 》2008年 11月 6日品行良好 公务员招录 《公务员法》第 11条刘忠文:《教师考公务员因“一夜情”被拒起诉人事局案开审 》,载《大河报 》2008年 4月30日

显然,很多情况下,不确定法律概念的具体化,往往构成个案裁决必不可少的环节,解释与适用不确定法律概念是行政执法抑或行政裁判的必经程序。上述各类行政法规范中不确定法律概念之产生,是主观原因 (如立法的授权)和客观原因 (如语言的“开放结构”)综合作用的结果。面对上述不确定法律概念,行政主体在具体执法过程中,往往需要运用多维的技术性手段(如规范解释、价值补充等)方能将之予以具体化。在具体化上述不确定法律概念的过程中,适法者需要考量多维的法内、法外因素,往往涉及到行政惯例、公共政策、社会效果及目的甚至部分主观价值偏好之运用。一定程度上可以说,行政法中不确定法律概念的被正视和被重视,既是权力正当运行的现实之需,更是权利有效维护的客观保障。

二、不确定法律概念类型化的比较观察

关于规范条款中的不确定法律概念,可以做不同的分类与归纳。例如,可根据不确定法律概念所处法规范效力位阶之不同,将不确定法律概念区分为:法律中的不确定法律概念、行政法规中的不确定法律概念、行政规章中的不确定法律概念、其他行政法规范性文件中的不确定法律概念。还可基于不确定法律概念所属行政行为类型之不同,将其区分为:行政处罚中的不确定法律概念、行政许可中的不确定法律概念、行政征收中的不确定法律概念、行政裁决中的不确定法律概念、行政救助中的不确定法律概念、行政奖励中的不确定法律概念、行政合同中的不确定法律概念等。上述分类均可在学理上达致对不确定法律概念予以类型化的目的,但各种归纳均流于“粗放”,难以通过归类抽象出同类不确定法律概念在性质、具体化方法、考量因素、司法审查标准等方面的共性,从而对行政执法或行政诉讼的实务提供明确、具体的指导。对此,有必要详尽梳理有关不确定法律概念类型的既有归纳,并在对比观察作为不确定法律概念论题发源地及集大成地的德国及我国台湾地区的传统理论基础上,从历史考察和比较法的双重视角反思不确定法律概念类型化的妥当方式。

在德国,行政法学界主流的观点认为,不确定法律概念包括经验 (或叙述)概念以及规范(或需要填补价值的)概念两类[1]194-195。其中,“经验概念亦称描述概念,涉及吾人可以掌握、知觉或经验之状况或事件。法律适用者可以在具体事件中,根据单纯之‘知觉’而理解经验概念。惟有时亦可根据特定之‘经验’而为推论。”例如,夜间、日入后、日出前、公众得出入之场所。“规范概念,亦称‘须填补价值之概念’,因欠缺与真实事物之关系,法律适用者必须采取评价之态度,始能认识其意义,而非仅为单纯之知觉、认识或推论。”例如,国家安全、公共安全、公共利益、公共秩序、善良风俗、粗俗不雅、放荡之姿势、猥亵之言语或举动、重大财产损失等[1]87-107。在德国,还有学者以其他名称对不确定法律概念进行了区分。例如,卡尔·赫尔曼·乌勒 (Carl Hermann Ule)将不确定法律概念分为事实概念与规范概念两类[3]73-79。但整体上看,无论学者使用何种名称,其本质含义与经验性不确定法律概念与价值性不确定法律概念并无二致。

在我国台湾地区,行政法学界基本完全接受了德国将不确定法律概念划分为经验性概念及价值性概念的二分作法。例如,陈敏教授认为,学理上所谓之不确定法律概念系指其内容特别空泛及不明确之法律概念,大体上可分为经验概念和规范概念两类[2]194-195。李惠宗认为,不确定法律概念分为经验性不确定法律概念与规范性不确定法律概念。前者之经验,来自“一般人之生活经验”与“专家的知识经验”;后者则是须加上价值补充才能完成的概念,此种价值补充来自于一般价值观的衡量与法规目的的认知[2]200-201。

在我国大陆地区,也有部分学者因袭了上述归类。例如,有人认为,在实践中,一般将不确定的法律概念划分为两种,即经验概念与价值概念。经验概念涉及实际的标的、事件,涉及可感觉的或其他可体验的客体。反之价值概念不存在可感觉的客体,诸如需要、可靠性、危险等通过主观判断方能确认的概念[3]。另有人指出,经验概念涉及实际的标的、事件,亦即涉及可感觉的或其他可体验的客体。规范概念则缺乏此种实际的关系,而必须经由评价态度始能阐明其意义,此种评价态度不可避免地含有主观的因素[4]。还有学者总结称,在实践中,经验性不确定法律概念一般是阐明事物或某种实际情况。这些都是很明确并且容易被人们理解,而且对其适用时只能有唯一正确的决定被认可。如果对此发生争执,法院有权对其进行全面审查。对于规范性不确定法律概念的解释和适用则直接涉及到价值判断的问题[5]。

此外,我国还有学者将不确定法律概念分为“封闭的”和“开放的”两类。其中,对于封闭的不确定法律概念而言,根据其所在的语境,其核心较为具体清晰,边界较为狭小,基本上已经明晰了所要描写对象的有意义的主要特征,因此在适用时依照逻辑推演的方式,通常能够得出大致相同的理解,不容易引起争论,这类概念如我国《治安管理处罚法》第 23条第 2款规定的“聚众”等。开放的不确定法律概念则核心较为笼统模糊,边界较为广泛,尤其是一些类型化不确定法律概念具有“一般化”与“具体化”的双向功能,在适用时容易引发不同的理解,如我国《行政许可法》第 8条第 2款规定的“公共利益 ”等[6]。

除行政法外,有学者还对宪法和其他部门法领域的不确定法律概念进行了分类。有学者认为,在不确定的宪法概念中,价值性概念多于经验性概念。例如,“公共利益”、“集体利益”、“平等”、“正常的宗教活动”、“必要的劳动就业训练”、“正当的权利”等就属于价值性概念[7]。还有学者借鉴行政法中关于不确定法律概念的划分类型,将刑法中的不确定法律概念也分为客观性不确定概念和价值性不确定概念两类。并认为,客观性不确定法律概念是描述某种事实或事物情况的概念,它可以通过客观的经验法则确定其真正含义。价值性不确定概念很难找到进行解释的客观标准,这有待司法机关根据犯罪的事实、对于社会的危害程度、当时的社会形势等因素进行综合考虑并作出最终判断[8]。民法学家梁慧星教授则认为,“不确定的法律概念,其不确定性的程度有不同。一种是内涵不确定,但外延是封闭的;另一种是内涵不确定,但外延是开放的。前者称为封闭的不确定概念,如危险、物、违法性、法律行为、直系血亲等。后者如合理、不合理、公平、显失公平、善意、恶意、重大事由等[2]288。”

根据学者们的论述,我们可做如下几点总结:(1)学术界主流的观点,是将不确定法律概念划分为经验性不确定法律概念和价值性不确定法律概念两类;(2)从本质涵义看,封闭的不确定法律概念、经验性不确定法律概念、描述性不确定法律概念、叙述性不确定法律概念系指同一类型的不确定法律概念;开放的不确定法律概念、规范性不确定法律概念、价值性不确定法律概念、需价值补充之不确定法律概念系另一同种类型的不确定法律概念;(3)经验性不确定法律概念与价值性不确定法律概念最核心的区别在于,两者的阐明方式 (具体化手段)不同、存在状态不同:前者根据单纯之知觉或特定之经验(包括一般人的生活经验和专家的知识经验)即可被理解,其涉及可感觉的或可体验的客体;后者必须藉助适法者的评价态度、价值衡量方能认识其意,且不存在可感知的客体。

综上,经验性不确定法律概念和价值性不确定法律概念系学界关于不确定法律概念类型化的主流观点。惟需注意的是,经验性不确定法律概念与价值性不确定法律概念之间的区分,并不是绝对的,他们之间的界限并非不可跨越。例如,巴霍夫 (Bachof)认为,此类划分并不具有绝对性,经验与价值概念之间系互为流动的关系。将事实涵摄于使用不确定法律概念之法律要件,其判断可能一面须依客观经验法则,同时另一面须依价值之观念而定[3]70。

三、“经验性”与“价值性”不确定法律概念二分的意义

将不确定法律概念区分为经验性不确定法律概念和价值性不确定法律概念,除了概念类型化的必要外,还有着三个方面的“倾向性功能”。

第一,根据不确定法律概念所属类型之不同,行政主体应分别采用不同的具体化手段。例如,对于“清晨”、“黎明”等描述性不确定法律概念,其具体化过程应该被归于“事实问题”之列,行政主体对其具体化正确与否,一般需要通过引用证据来加以说明,并且一般不涉及到法律的引用论证。还有部分不确定法律概念之具体化则应归为法律问题。例如,在“秦某等诉某市市政公用局公汽运营特许经营权纠纷案”中[2]88-89,就涉及到“公共汽车营运”是否属于我国《行政许可法》第 12条第 (二)项规定的“公共资源配置以及直接关系到公共利益的特定行业”的问题。该案中,对“公共资源”和“公共利益”两个不确定法律概念的具体化属于法律问题。行政主体对该两项不确定法律概念的具体化,一般不是通过引用证据来加以说明的,而是通过引用法律、考量法规范外因素、推理论证等方式方能加以实现。但是,对更多的不确定法律概念而言,简单地将之归为事实问题或法律问题,都会给人一种难以定论之感,其定性会呈现出一种“可左可右”的模糊状态。例如,在路达公司诉厦门市环保局案中,涉及到如何确定大气污染防治法所规定的“恶臭气体”的标准问题[3]175。相对人认为自己采取了有效的污染防治措施,并没有排放恶臭气体,行政机关仅根据某些人反映强烈,就认定相对人排放了恶臭气体,没有科学根据和法律法规依据。行政主体认为,由于国家尚未颁布恶臭物质监测规范和标准,在国内有关的环境管理实践中,恶臭污染是根据人群嗅觉感官判断进行鉴别和确定的。诉讼中,法院认可了行政机关对法律问题的判断,这种尊重和认可,显然可以在行政专业化标准中找到根据。诚如有学者所言,在行政审判中,当法院遇到此类概念时应尽量尊重行政机关的解释。毕竟法官不是直接的行政执行者,他们不具有任何优越于行政工作人员的解释条件,除非这种解释是在超越职权或滥用职权的情况下作出的[3]36。

第二,根据不确定法律概念所属类型之不同,司法机关对其具体化结论所持的审查态度不同。对此,有学者认为,无论是针对经验 (或叙述)概念还是规范 (或需要填补偿值的)概念,行政主体均不可能享有判断余地。例如,赫尔曼·瑞斯 (Hermann Reuss)认为,一切法律概念之解释、适用与法律事实对具体事实之涵摄,均为认识行为,而不是裁量行为。此种认识行为,即为法律问题,其认识是否正确,法院得予审查。对行政机关解释或适用法律,法院如受其拘束而不加审查,此乃违宪行为,亦构成拒绝执行职务之渎职行为。总体而言,Hermann Reuss推崇法院,戒惧行政,强调法院对“所有”不确定法律概念之适用皆可审查,不承认任何的“判断余地”[3]67-68。这种观点与主流的学说有一定差异,附和者并不多。大多学者认为判断余地仅存在于涵摄事实于规范 (或需要填补偿值的)概念的情形,经验 (或叙述)概念不存在判断余地。例如德国学者福斯德霍夫(Forsthoff)、瑞德 (Redding)等人均认为适用价值概念时并非仅有唯一的正确答案,行政机关的判断余地仅存在于将事实涵摄于价值观念的过程中,至于事实确定和价值概念的解释法院可全面审查;但当涵摄事实于经验概念时,理论上只有一个正确的答案,在此行政机关无判断余地[3]72。但还有学者认为,无论是针对经验(或叙述)概念还是规范 (或需要填补偿值的)概念,行政主体可能都享有判断余地。例如,依奥托·巴霍夫 (Otto Bachof)之见解,不确定法律概念之解释,即阐明其意义,为法律问题;对此,法院可充分审查。但对于不确定法律概念之适用,即具体事实是否须客观涵摄于法律要件和行政机关是否得依其合义务性之判断,主观将具体事实涵摄于法律要件的问题,虽然仍为法律问题,但法院对其审查权是有限的。他认为,对经验概念,于具体案件上涵摄之事实越无法确定时,行政机关所负责任亦越重大,亦即越应肯定其“判断余地”之存在。可见,Bachof在经验概念上,承认“判断余地”的存在,该观点与 Forsthoff、Redding等多数学者的看法略有不同。依其主张,“判断余地”部分由经验概念,部分由价值概念,部分由两者之混合概念组成。适用不确定法律概念时,须先探求立法者之意思,是否欲予行政机关不经审查之“判断余地”。如立法者未明确表示其意愿时,于价值概念,须依此价值观念得客观化之程度,是否达到仅可能有一正确决定而定;于经验概念,须依实务上该事实之判断,是否可能充分明白,并须考虑行政机关之责任问题[3]69-73。

第三,根据不确定法律概念系属类型之不同,行政主体对其具体化所得之结论,在刑事司法程序中所具备之效力及所受尊重程度也有差异。有学者指出,在办理刑事案件过程中,当遭遇不确定法律概念时,司法机关当区分不确定法律概念的性质,究竟属于客观性不确定概念还是价值性不确定概念。如果为价值性不确定概念,那么即使存在行政解释,司法机关也可以不用理会。若控辩双方对此存在异议,则刑事法庭须从司法机关与行政机关看待社会问题的标准不同、刑事审判依照司法机关的标准这一点出发,详细地在判决书中说明判决的理由。如果为客观性不确定概念,在不存在立法解释和司法解释的时候,司法机关一般应当将行政解释视为“普遍认知和接受的社会经验法则”,通过它寻找发掘出立法者所希望设立的相关领域内的道德底线,进而在此基础上予以采信。当然,既然行政解释属于经验法则,类似于社会生活的客观规律,那么接受这一规律、并在此基础上作出的刑事法庭的判决书就不必刻意对其进行论述[10]。

总之,不确定法律概念在行政法规范中大量存在,其产生有着主体、客体方面的多维原因。在很多个案中,不确定法律概念的具体化构成了个案纠纷解决的重点和难点之所在。对于广泛散布于行政法规范中的不确定法律概念,最常见的分类方式,乃是将其归纳为“经验性”不确定法律概念和“价值性”不确定法律概念两类。基于这两种二分法,行政主体一般分别对之采取不同的具体化手段,法院往往也对之采用差异化的司法审查态度。

[1]姜明安:《行政执法研究》,北京:北京大学出版社2004年版。

[2]陈敏:《行政法总论》,台北:作者自刊 2004年第 4版。

[3]翁岳生:《论“不确定法律概念”与行政裁量之关系》,载翁岳生:《行政法与现代法治国家》,台北:台湾祥新印刷有限公司 1989年版。

[4]李惠宗:《行政法要义》,台北:五南图书出版有限公司1989年版。

[5]陈振宇:《不确定法律概念与司法审查》,载《云南大学学报 (法学版)》2008年第 4期。

[6]魏淑敏:《不确定的法律概念与司法审查》,载《河南省政法管理干部学院学报》2006年第 2期。

[7]刘兆兴:《论德国行政机关的裁量权和司法控制》,载《环球法律评论》2001年第 4期。

[8]郑春燕:《取决于行政任务的不确定法律概念定性——再问行政裁量概念的界定》,载《浙江大学学报 (人文社会科学版)》2007年第 3期。

[9]王贵松:《宪法概念的认知方法及其反思》,载《浙江学刊》2000年第 3期。

[10]陈为钢、孙筱:《不确定法律概念行政解释的刑事诉讼效力评析——兼析一起伪造金融凭证案》,载《人民检察》2007年第 4期。

[11]梁慧星:《民法解释学》,北京:中国政法大学出版社2000年修订版。

[12]胡锦光:《以案说法·行政法篇》,北京:中国人民大学出版社 2006年版。

[13]最高人民法院中国应用法学研究所编:《人民法院案例选》(总第 10辑),北京:人民法院出版社 1994年版。

[14](日)南博方:《日本行政法 》,杨建顺、周作彩译,北京:中国人民大学出版社 1988年版。

On the Types of DubiousLegal Concepts in Adm in istrative Law

Y IN Jian-guo

(Law School,HUST,Wuhan430074,China)

Based on both objective and subjective reasons of legislative authority and“open texture”within language,there are numerous dubious legal concepts in administrative law.We can divide the dubious legal concepts in administrative law into two basic types:“empirical dubious legal concepts”and“dubious legal concepts demanding value supplement”.The reification of the first type can be proved by evidences,but only by legal interpretation or value supplement,can we reify the second.What′s more,administrative body doesn′t enjoy judgmental scope in the process of reifying“empirical dubious legal concepts”,but its conclusion to“dubious legal concepts demanding value supplement”reifyingmust be highly respected by judiciary.

dubious legal concepts;type;empirical dubious legal concepts;dubious legal concepts demanding value supplement

尹建国 (1981-),男,湖北广水人,华中科技大学法学院讲师,新闻传播学博士后流动站研究人员,研究方向为行政法学、政治传播学。

中国博士后科学基金面上资助项目 (20090460936);国家社科基金项目(08DFX020)

2010-04-08

D915.4

A

1671-7023(2010)06-0043-06

责任编辑 吴兰丽