多维视角下海南黎族民歌本体结构研究——音乐形态学意义上“调模式”特征辨析

2010-12-19赵京封

赵京封

(海南大学艺术学院,海南海口 570228)

多维视角下海南黎族民歌本体结构研究

——音乐形态学意义上“调模式”特征辨析

赵京封

(海南大学艺术学院,海南海口 570228)

在对海南黎族民歌的外部形态、内部构造、变化运动规律及其表现功能进行概括论述的基础上,对其旋律结构中的“调模式”进行特征化、个性化和客观、准确的分析与研究,以达到对海南黎族民间音乐的结构形态类型、可供音乐形态描述项目的“变量”属性、其音乐学本质及其学术价值的归属与所在进行理性梳理的目的。

音乐本体结构;音乐形态学;音列群体;调模式

音乐形态学是对构成音乐的一切形式要素(包括结构、文法、修辞、艺术逻辑、形态规律)及其与之相关的风格特征、美学意蕴、文化内涵之间的关系进行研究的方法论。

音乐形态学意义上的“调模式”是指调式、调性其类别所属、结构种类、技术规则、陈述方式的复合形态,是传统民族民间音乐中诸结构元素之间建立逻辑关联、相互发生作用、彼此赖以依存的重要形式手段之一。作为音乐本体结构不可或缺的组成部分,它对音乐的旋法结构、音调样式、韵律形态甚至曲式布局起“中枢神经”式的架构与统一作用。同时,诸结构元素以个性化的群体特征反作用于“调模式”的陈述形态,两者之间互为制约、相辅相成,以特定的规律构成了乐音组织的逻辑归属关系。

多年来,由于选题思路、学术能力、研究视角等方面的单一与滞后,导致有关海南黎族民间音乐的研究仅限于非物质文化遗产保护、舞台群众文化、音乐专志和消息报道等现状的表述阶段,缺乏学科层面上的理性介入,尤其在其本体构成方面的认知匮乏,形成了我们对海南黎族民歌诸构成元素的本质及其所关联的美学文化内涵无法深入研究的局限。

为此,笔者拟运用作品分析手段,根据对象切入部位的不同,对海南黎族民歌其旋律结构中的“调模式”进行特征化、个性化的分析与研究,以推动海南民族音乐学事业进步和发展。

一、海南黎族民歌中游离性“调模式”形态辨析

海南黎族民歌中的诸元素及其架构模式常常表现出作为模本的语言音高的依靠,即所谓“词生的音乐”、“具有语词基因遗传的音乐”[1]。因此,黎族本土语言的字调和音调其高低、平直、升降、长短及行腔去向是形成其游离性和非确定性“调模式”形态样式的渊源要素之一,反过来,这种貌似“非此即彼”的“调结构”对海南黎族民歌质朴、简约、“族域化”风格的形成产生直接影响,从民歌文化的角度,表现出黎族人民在长期历史发展过程中其生产方式、意识形态、人文价值观念领域所固有的生态区域特征。

游离性和非确定性的“调模式”形态是五声性调式体系存见于民歌实践中的载体形式之一,表现为不同“调素材”相互渗透与彼此影响所产生出来的对“调模式”结构隶属的多重解释。此时,由于没有或较少结构性音级或宫、角轴大三度音程的支持性进行,致使五声性的音级隶属似是而非、居无定所;音调运动浅显平直,无意展开;“调模式”得以确立的构件要素呈现不完整,调式的常规性内涵多生歧义,因而形成了它在游离状态下的非确定特征。

(一)相对稳定结构状态下的游离性“调模式”

此种“调模式”是指:特定的“调”的构成方式所生成的“游离程度”因某个形式因素的作用而被“淡化”,从而在相对稳定的结构状态下,将“调”的性质归属予以单项限定。

在海南黎族民歌中,旋律陈述常常没有纯五度内大三度到小三度或宫、商、角所构成的三音列进行,“调模式”的架构基础及其材料陈述因而不完整,其游离性所导致的非确定特征明显突出。

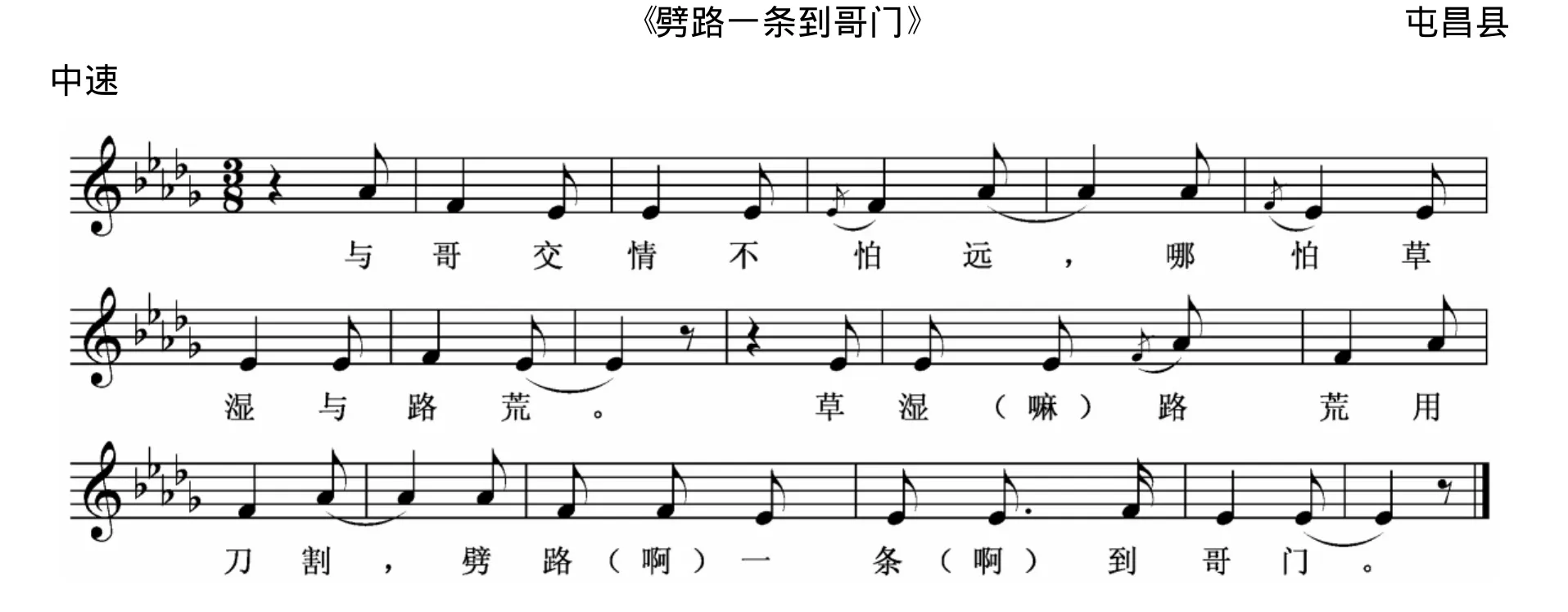

例1

例1的旋律由re la so或la mi re三音列核心音调构成,这个三音组列通过线条运动方向的变化、音调的分裂、音级组合样式的调整及其所依附节奏环境的疏密交替,使一个简单的音调环境情节化和叙事化。但由于宫音的作用不明显,调的陈述模式具有多重解释。

表现在如下几个方面:

1.以核心三音列音调re la so构成的D徵调式;

2.将核心三音列音调re la so做上五下四度移位,将其看做la mi re,从而构成a羽调式;

3.由于A音所处的重要地位、在数量上的优势、被强调的程度等原因,a商调式的感性认知结果与其它几种“调模式”的相互游离性特征并存;

4.过程中,D、A两音反复交替组成的二音列音调,使其阶段性“调模式”呈现出极为不确定性特征,类别所属无以判断。

然而,游离性的“调模式”并不等于“调元素”的完全“缺失”或构成音群运动的无调性状态,我们可以把这一现象看做是三音列调式或双重调式;“调陈述”状态的变体或多种“调素材”迹象的复合,等等。在这样一种综合性的理论释义下,合适的依据会使游离性“调模式”的非确定性程度及其归属范畴得出不同的限定结果。

例如,此例中,“调”的性质归属可以用参照调性和首调唱法的感性感知方式得出,这是因为,明晰的调性、旋律的如歌、通畅加之我们对宫音的潜在“依赖”和一些常规性的听觉习惯,会将曲调的流动限定在一个具有调式区域感相对明确的范畴内,使“调”的游离状态趋于稳定,按此方法,此例基本上可以判断为:一个从属于D征调式核心框架、多重调素材相互游离的“调模式”架构系统,虽然它在横向中的二音列音调致使“调迹象”在局部上已基本全然消失。

(二)非稳定结构状态下的游离性“调模式”

此种“调模式”是指:特定的“调”的构成方式所生成的“游离程度”因某个形式因素的作用而被“强化”,从而在非稳定的结构状态下,将“调”的性质归属予以“多项”限定。

此时,“调模式”的游离性程度会因为音调的韵律格式而显得更为加剧,这种情况,常常存见于那种素材简洁、精炼;线条平直、划一;音程棱角“陡直”和没有宫音的旋法结构中。

例2

例2中,核心音级G可以同时分属于G羽和G商两个调式的主音,D与E、D、C三个音分别从上五下四度对羽调式和商调式的主音G形成支撑,构建起由三音列音调烘托而成的调式基础,G羽为la mi re,G商为re la so,其游离性由此而生。从这一角度,此例的音调与“调模式”样式与例1基本相同,但由于其宫音潜在的作用程度不同,尤其是宫音是否出现,导致例2不会因为明晰的调性或首调唱法而使它在“调模式”上的双重歧义受到影响。

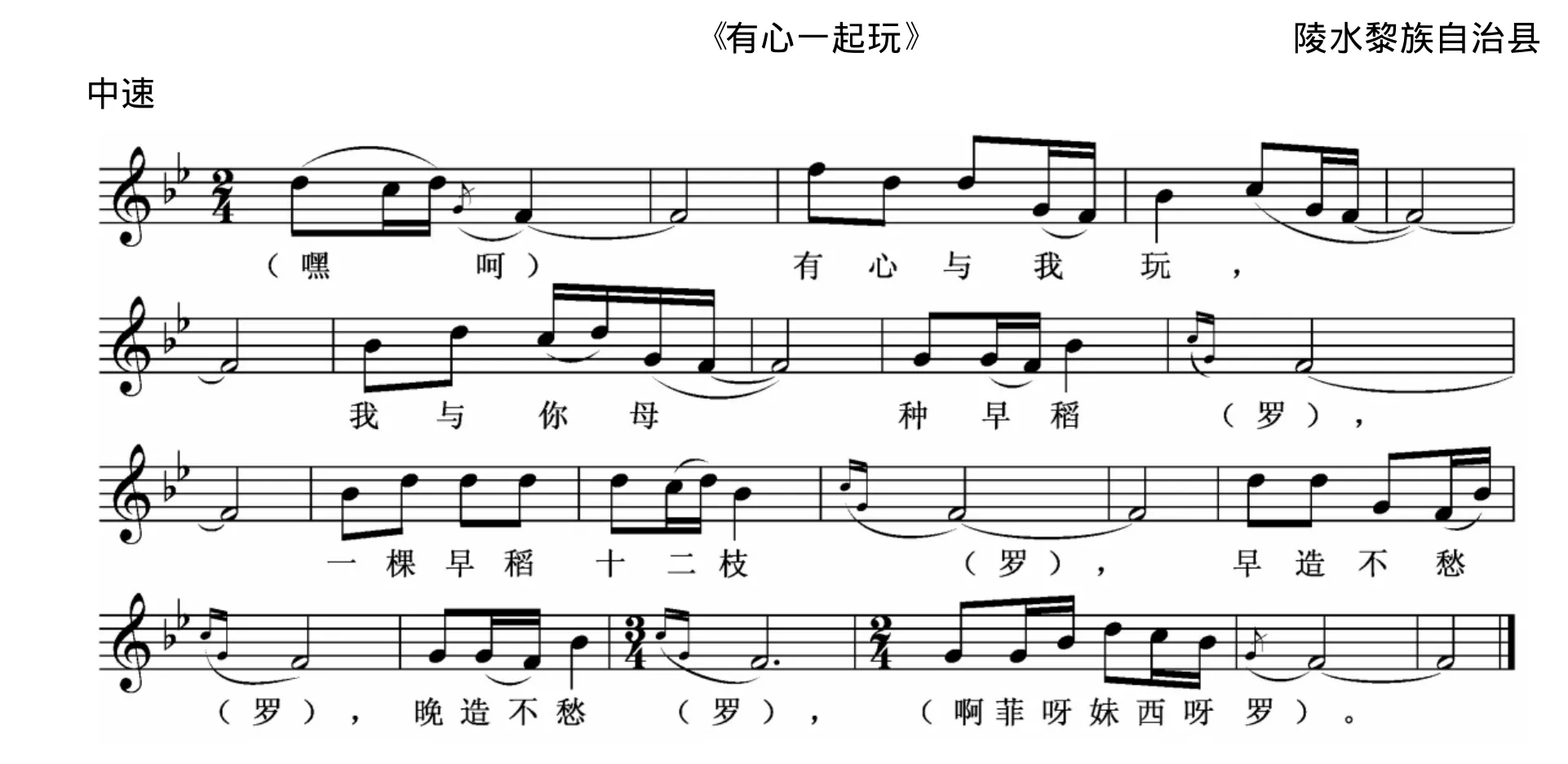

例3

由单纯三音列构成的旋律在海南黎族民歌中并不多见,例3的bA徵与bE商“调模式”共存。

“宫角磁场的界定与转移”之说,认为宫、角两音是五声调域两极的标界,称之为宫——角磁场。偏离或冲出这个磁场之外,便会产生“失重”,而出现调性转移;或这个磁场未被界定(缺宫或无角),则会出现调性浮荡与游离[2]。海南黎族民歌的旋律音调常常缺宫无角,导致宫角磁场的不确定性,形成了两个以上宫调系和多个调式相互“游离”的“调模式”状态。

(三)“变为宫”状态下的游离性“调模式”

有时,旋律中的某个特性音不是调式主音或宫音,但却起到了对某个“调”的明确和支撑作用,原因是它和周边的音级构成了宫、角大三度关系,此音即在瞬间“变为宫”。从而,将“调模式”结构趋势向另一个宫音系统偏离。

例4

例4的简谱记法为C宫系统的G徵的六声调式(含有变宫),但是,无论从调式色彩、偏音F的被强调程度、首调唱法的感觉以及缺少角音所产生的“调的游离性”特征等方面分析,应该是F宫系统的G商调式,多次出现在强位置的F为宫音与A、G两音组合,产生出由宫、角两音在五声调域里的结构力,将“调模式”固定在G商范畴。

例4说明,简谱记谱法有时可以将惟一能够明确五声调式的宫、商、角三音列“游离”到另一宫调系统,使其成为含有偏音的六声调式(见例中F徵的la so fa与G商的mi re do)。此时的“调模式”在结构性质、调式色彩和演唱感知等方面与简谱唱法的意义效果近似相同,但其结果明显不如理论分析后那样确定,这也是游离性“调模式”不确定特征的一种存见状况。

二、海南黎族民歌中典型性“调模式”形态辨析

海南黎族民歌中的“调模式”形态具有独特的规律性、民族性、区域性和“类”概念特征,以区别于其他民族民间音乐在这一内容形式上所表现出来的个性规定。典型性“调模式”就是指能够反映这“类”民歌“调”的本质规律、其个别性与普遍性相互统一、具有代表性意义的“调陈述”方式。

民歌艺术的发展与传统之间始终保持着一脉相承的亲缘关系。歌曲的情感、风格及其技术结构都具有相对固定的遗传基因和稳定的传承性,模式化特征较为明显。从典型性角度对海南黎族民歌中“调模式”的形式构成及其内容涵量的复合性特征进行研究,可以进一步挖掘其音乐个体形式在群体形式中的个别体现[3],为更加充分认识和把握对象的构成特质、涵量的具体内容、其生成和发展原因及其间相互关系提供依据。

(一)四音列“调模式”形态特征辨析

“调模式”典型性特征的形成有物理上的原因(如五度相生或泛音原理);生活和心理上的原因(如心理素质、风俗和自然条件所长期形成的美学趣味、传统的审美经验);语言上的原因(如语调和字调的变化习惯、起伏幅度、字音结构、发音习惯);其他方面的原因(如器乐制作条件)等[4]。因而,海南黎族民歌的“调体系架构”以四声、五声为主,辅之三声、六声或七声及其个别特殊调式综合而成。

黎族民歌“调”的典型性主要体现在用以结构它的音调形态上。见如下几种:

1.扩充式四音列“调模式”

扩充式四音列“调模式”是由一个起核心作用的三音列音调加一个相对独立的骨干音级组成。此时,四音列既是一个音调整体,又似乎被划分为两个部分,因而,听起来既像一个独立的三音列音调的音域扩充,又构成了两个核心音调的“拼合”,形成了“调模式”结构的一种特殊形态。

例5

例5围绕着do re mi三音列音调的上下级进、重复及其终止式进行将全曲明确在bD宫调式,但突然地音调上扬常将这个宫类三音列进入并终止在徵音上,因而,形成了一个以宫、角为核心,以五度为支架的宫与征的复合型“调模式”形态。

这个突然扬起进入并终止在徵音上的音调是构成海南民歌其个性化旋法结构和调式形态的典型性表现形式之一。

2.“双重”音列综合“调模式”

如果说扩充式四音列是将一个四音列音调拆开后再加以组合,它的核心仍然是一个三音列音调的话,那么,“双重”音列综合“调模式”则是将两个不同的音列组织在横向上并置、对比后再予以综合,其变化和推进性的乐思新意与扩充式四音列“调模式”中音调韵律的别出心裁各有特色。

例6

徵与商音加上装饰性的羽音为第一个音列(so la re三音列),带有下四度模进性质的商与宫、羽及落音征得组合为第二个音列(re do la so四音列),两个音列相互并置交错,彼此问答呼应,在句与句之间形成商、徵调式的色彩对比,尾部在两个因素得以综合的意蕴下,结束在第二个具有四五度支点的徵调式上。

例7由两个具有主音倾向的骨干音组成的双音列形成了一种双重的“调迹象”,四音列被分拆为一个二音列与四音列两个部分,它们之间虽然互为整体、不可分开,却不是简单的承辅关系,其各自相对的独立性形成了对“调模式”个性特征的决定性影响。

例7

3.“装饰性”四音列“调模式”

上面各例中,所谓四音列在多数情况下都是三音列的扩充或变体形式,类似于对某个三音列音调的变奏,因其陈述方式不同,“调”的结构样式因之而特性各异。

“装饰性”四音列“调模式”则是由四个音构成的核心音调与一些装饰性的附加音共同组合而成。相比较上述各种类型,其音级数量、音群体积、音调运动样式及其情感表现呈扩充性状态。

例8

例8由四音列do re mi so构成的核心音调,以基本一致的旋律线条运动样式被不断原样复制或稍加变形,宫、角大三度对句尾的徵音构成有力支撑,徵调式特征明晰。其间,强位置、短时值及出现频度较高的羽音,不仅对核心音调及徵音予以“装饰”。同时,削弱了宫音对徵音的四度支持,使旋律音调更趋柔韧并产生羽调色彩,并与最后的“功能性”结束形成对比,产生出情感表述意义上的“殊途同归”之韵趣。

《下田歌》较例8更为典型。“装饰性”羽音由于其被强调程度及在听觉上所起到的重要作用,使得原本明晰确定的G徵调式加进了浓郁的羽调色彩,由do re mi so四音列构成的核心音调得到“装饰性”的变奏与扩充。

例9

(二)“徵调式”形态特征辨析

徵调式是海南黎族民歌“调结构”体系中最具有代表性的主体表现形式之一。在这里,运用传统五声性调式理论对其进行分析,与其他民族民歌相比较,其结果并无特殊或不同之处。但是,如果将生成“调结构”的音列群体等背景性因素与之相互结合进行观察,此时的徵调式在风格与技术上的民族地域性特征随之显现。

1.宫、角三音列“徵调式”

在五声(宫、商、角、徵、羽五个音级)中,宫音是居于“族长”地位的,角音则是其“宫族”调域的极限。这个“以宫为调首”、按五度相生顺序而构筑起来的结构逻辑,便成为五声调域的内在结构力与维系力(调性向心力)[2]242。

在海南黎族民歌的“调结构”体系中,宫、角两音对其“调域”的结构力和维系力度偏弱,从技术角度看,这两个音更多的是旋律意义上对调式色彩的扩充和“渲染”,较少对“调结构”样式构成影响,因而,相关的调域理论在这里体现得并不充分。

例10中,宫、角三音列(do re mi、la do mi)音调结构丰富了徵调式由四、五度音程支撑的“功能性”调式框架,犹如一个“色彩性”的音列群体对徵调式的传统构成模式予以扩充、烘托和渲染,加之调式主音不在这个三音列范畴内,因而,削弱了徵音在旋律表现中应有的地位,并将听觉注意力吸引到宫、角三音列音调上来,产生出一种调式交替感。

例10

2.羽三音列“徵调式”

在海南黎族民歌中,由羽三音列构成的“徵调式”较为多见。此时,由于主音“徵”仍然仅以句尾终止音形式对“调结构”予以明确和收束,其自身并非核心音调中的主要结构成分,因而,对调式“过程性”的陈述意义偏弱,无论在量的意义及其调式色彩与音乐语言的特征性表现等方面反而居于附属的地位。如果,主音“徵”是以一个音列组织的面目出现,则可能产生两个调式相互渗透与相互融合的情况,使“徵调式”的结构归属及其色彩类别划分稍显复杂化和复合化。

例11

例11中,由徵、宫、商三个音交替而成的框架性音调(句尾的四、五度半终止与最后的结束终止)对徵调式“功能性”逻辑关系的确定意义毋庸置疑。然而,由于羽三音列在旋律意义上的表现作用及其对宫、角两音的强调所产生出来的“调中心”感,使“徵”素材成为“羽调式”陈述过程中的附属成分。这种情况,与宫、角三音列“徵调式”相同,会形成两种不同“调因素”的混置和调色彩的“游离”现象,“调模式”结构过程因而被打破常规,导致本调以外素材占据主要地位,这是海南黎族民歌中徵调式的常见格式。

三、结 语

海南黎族民歌是在特定自然环境和历史条件下形成的一种独特的符号文化和观念文化形式。从音乐形态学视角下的个例分析结果来看,其外在结构的“调模式”现象反映了它的整体声音元素被分解陈述后的特殊属性,尤其通过对音调中各音的排列方式、内部组织结构、音高运动的整体趋势和具体形态的综合观察与分析,完成了对海南黎族民歌在形态上的不同选择以及对这些可供音乐形态描述和参照的项目予以技术特征上的剖析。从“模式分析阐述”角度,本文运用“音列群体”与“调元素”相互结合的手法将海南黎族民歌中的“调模式”抽象、概括并定义出若干个不同的结构类型,对其各个部分的特点和性质在各自模式架构中的地位、作用及其关系等技术特征进行梳理与研究,得出相关的模式理论,从而达到提升海南黎族民歌在民族音乐学学科研究层面上其学术价值及其理论研究领域得到进一步拓展的目的。

[1]伍国栋.中国民间音乐[M].杭州:浙江教育出版社,1995:199.

[2]赵汝德.从音乐思维探索蒙古族民歌功能逻辑与调式调性的发展[G]∥王叔磐.北方民族文化遗产研究文集.呼和浩特:内蒙古教育出版社,1995:242-271.

[3]伍国栋.民族音乐学概论[M].北京:人民音乐出版社,1997:58.

[4]江明淳.汉族民歌概论[M].上海:上海音乐出版社,2004:339.

A Study on the Noumenon Structure of Hainan Li Nationality Folk Songs from Multidimensional Perspective——Traits Discrimination of“Tune Pattern”in Music Morphology

ZHAO Jing-feng

(Art College,Hainan University,Haikou 570228,China)

This paper briefly outlines the external form,internal structures,moving rules and representing functions of Hainan Li nationality folk songs,and then brings forwards a characterized and individualized study and analysis with objectivity and accuracy about the“tune pattern”in their tune structure.By so doing,it theoretically trims the genre of structure and form,the“variable”attributes of factors for depicting musical forms,the musicological nature,as well as the ascription and whereabouts in academic value of Hainan Li nationality folk music.

noumenon structure of music;music morphology;series of sound;tune pattern

J 607

A

1004-1710(2010)06-0018-09

2010-08-26

海南省教育厅高等学校科学研究资助项目(Hjsk 2010-11)

赵京封(1954-)男,四川阆中人,海南大学艺术学院教授,主要从事音乐理论、民族音乐学、音乐创作与计算机音乐等方面的教学与研究。

[责任编辑:林漫宙]