浅析教育中介组织的干预模型

2010-12-09李聪

李 聪

(南开大学,天津 300071)

教育中介组织作为社会参与教育事务管理的主要形式,其目的并非消解教育政策及其决策中的政府力量,而是以民主方式干预大学发展,协调大学与外部环境的关系。根据其作为压力集团与思想库的地位及作用,尝试建立其干预模型,分析教育中介组织影响教育政策过程的方式、路径及风险。

教育中介组织;教育政策;干预模型

20世纪80年代西方国家面临财政危机,“政府失灵”导致行政效率低下、教育质量下降等问题,纷纷进行行政改革,要求“发挥非政府组织在社会生活中的作用,由它们负担某些原来由政府承担的责任”。[1]尔后,西方国家教育中介组织主要起到了“缓冲器”作用,而我国“政府的包揽阻碍了教育中介机构的生长空间”,[2]其作用受到了行政指令的限制与搁浅。无论教育中介组织是否行动有效,其成立动机源于社会参与教育事务治理的愿望;其目的不是消解大学内外的官僚管理体制,而是以民主的方式,干预以提高质量为轴心的高等教育管理系统。尤其是通过教育中介组织,限制政府对大学的过度控制,以及限制大学责任强化下的过度自治。本文以协调大学与政府关系为目的,并建立相关干预模式,重点研究它对教育政策的影响。

一、教育中介组织的概念厘清

国外关于教育中介组织的经典研究中,伯顿·克拉克最早提出“Buffer”一类组织的存在,并界定“教育中介组织是政府与高校间的‘缓冲器’,一个国家的高教系统可以主要由学术权威担任协调,不管协调的好坏,而不是通过国家官僚的命令或市场型的相互作用”。[3]在20世纪90年代,伊尔·卡瓦斯从政治学角度界定:“一般来说,中介组织可以描述为一个正式建立起来的团体,它的建立主要是加强政府部门与独立组织的联系,以完成一种特殊的公共目的。”[4]受这种缓冲器理论的影响,“学术界对于教育中介组织的研究,长期以来一直局限于大学与政府之间”,[5]而我国理论界则在教育中介组织的外延上开拓了研究视阈。

我国理论界对教育中介组织的概念界定,主要是在研究国外教育中介组织个案的基础上,参照社会中介组织理论,针对我国教育领域的相关情况所展开的。周光礼从法学角度界定“教育中介组织是不以营利为目的,介入政府与社会个体之间,为社会提供教育服务的非政府公益组织”,[6]并强调其公权性和“公法人”地位,[7]即教育中介组织享有对一定的教育公共事业进行管理的公共权力。盛冰从知识观角度界定“从某种角度上说,中介组织,当然包括教育中介组织,就是协调人们在某些领域知识上的不足、不确定以及信息的不灵通,以促使人们更好地选择与判断并大大减少交易成本和协调成本的组织”。[8]毕国军从专业化服务角度界定“教育中介组织是在教育主体中逐步分离出来的、专门为教育主体提供社会化服务的组织,是介于教育行政机关与学校之间、学校与学校之间、学校与社会其他组织或个人之间的组织,是以从事咨询、指导、评价等信息服务为主的经营性组织”。[9]金东海从社会主体参与角度界定“教育中介组织主要是指参与政府教育决策和各级各类管理教育运行活动的教育审议会、咨询会、评议会、考试委员会、资格与证书鉴定委员会、学校董事会和家长委员会等中介性机构”。[10]

上述学者均从不同视角界定教育中介组织,尽管表述内容与重点不全一致,但是他们都提到了教育中介组织的中介性,即协调自身与政府、社会、其他大学等外部环境的关系。经过西方教育管理实践证明,凡是有影响、有作为的教育中介组织,其独立性和专业权威均得到了政府和社会的承认,如英国高等教育基本委员会(前身为大学拨款委员会)、美国大学协会等。然而“专业权威”对于我国教育中介组织而言,只是一个理想状态,实际中是“官僚权威、专业权威、公众权威的混合体”。[2]要破除这种“混合权威”,我们有必要对教育中介组织的影响方式、路径、风险进行探析。

二、教育中介组织的角色及作用

政策主体是“直接或间接地参与政策制定、执行、评估和监控的个人、团体或组织”。[11]西方教育中介组织作为政策主体之一,通过不同的路径影响或参与教育政策的制定、实施、评价等过程,尽力使有利的议案得到顺利通过,阻挠不利议案,或者将政策的不利程度降到最低。教育中介组织作为政策主体,其产生作用的角色与地位,主要体现为压力集团和思想库。

(一)压力集团

利益集团指的是为了争取团体的或者全体的利益,由具有相同价值需求和利益倾向的个人所组成的团体或团体间的联盟。在此基础上,教育中介组织更类似于压力集团,通过各种途径向政府施压,表达自身诉求,并争取集团的利益,特别是非营利性的利益。基于教育中介组织的施压功能,本文使用压力集团一词,以区分在教育政策过程中政府这一利益集团。

根据教育政策过程中的压力作用方向,教育决策主体可以划分为受压方的政府和施压方的教育中介组织。教育中介组织代表其成员或社会的利益,积极表达自己的教育政策诉求。其影响效果,“一般取决于团体的规模、资金及其他资源条件、团体的凝聚力、领导层的工作技巧、团体的社会地位、同行竞争性组织是否存在、官方决策者对其的态度,以及在政治权力系统中所处的位置等等这样一些因素”。[12]如英国的全国教师联合会(The National Union of Teachers,NUT),作为全国最大的教师组织,在英格兰和威尔士地区的每一个自治市和郡议会区域均设有一个或多个分会。NUT通过派送代表或代表团向教育大臣传达政策意见;参加国会的听证会、游说议员;在选举期间向地方分会发布一系列问题,转达给候选人等方式,施加正当的政治压力。[13]他们对教育决策起着不可忽视的作用,甚至常常能够左右着政府在教师工资、教师待遇、教学条件等方面的政策。

压力集团影响教育政策的途径多种多样,如院外活动、舆论宣传、政治捐款、参与选举、抗议示威等。如在20世纪80年代早期,里根政府打算削减学生资助费用并取消教育部。1981年12月“全国独立学院与大学协会”(The National Association of Independence Collegesand Universities,NAICU)、“提高和支持教育委员会”(Council for the Advancementand Support Education,CASE)与其他25个协会组织建立了临时联合会——“高等教育行动委员会”(The Action Committee for Higher Education)。这个行动委员会进行了大量的活动,包括动员学生参与、散发宣传资料、设立有关游说的免费电话咨询等。最后教育部得以继续运作,国会也决定不再削减学生资助,而且到了1983年还考虑增加学生资助。又如美国联邦政府的2006年度高教科研财政拨款政策中,其预算委员会提出了关于削减几个科研和教育项目经费的意见,美国大学协会(The Associationof American Universities,AAU)对此十分关注。AAU通过各种政治游说渠道,包括给参议员预算委员会的主席去信、与国会和行政部门进行多次交涉;后来AAU召开内部会议,进行有关经费返回体系的改革,最后与政府达成协议,同时也督促国会尽一切可能,继续保证对科研和高等教育项目的投入。[14]

(二)思想库

根据教育政策过程中的信息传递方向,教育决策主体划分为接受信息的政府和传送信息的教育中介组织,而传送信息这一功能则体现其思想库角色。它由不同学科、不同领域的专业人员组成,是综合性的教育政策研究组织。它从不同方面填充了政府的信息与知识空白,对改善教育政策系统和环境、促进教育决策质量的提高,有着积极的影响。如联合国科教文组织1972年发表的《学会生存——教育世界的今天和明天》,这一报告直接或间接地影响了多国的教育政策。

思想库一般通过参与政府出资的教育研究项目、提供政策咨询与技术服务、发表研究报告与研究成果等方式,影响教育政策与政府决策。如英国政府在1996年2月成立的英国高等教育调查委员会,以迪尔英爵士为主席,由多名经验丰富的学者、专家组成;以反思英国高等教育、制定面向21世纪高等教育改革框架与发展战略为目的。该委员会经过14个月的详实调研,全面考察了英国和欧洲、澳洲的高等教育状况,于1997年7月发表了题为《学习社会中的高等教育》的咨询报告(又称《迪尔英报告》)。该报告发表后反响巨大,在1998年政府发表的《21世纪的高等教育》报告中,其建议得到了充分体现;在1998年通过的《教学与高等教育法》中,其关于学生财政资助的建议得到确立。[15]又如在英国高校拨款政策中,高等教育质量保证署(the Quality Assurance Agen-cyf or Higher Education,QAA)提交的学科、学校教学质量报告和高等教育基金委员会(Higher Education Funding Council,HEFC)提交的学校研究质量报告,有着决定性的影响。

三、教育中介组织的干预模型及解析

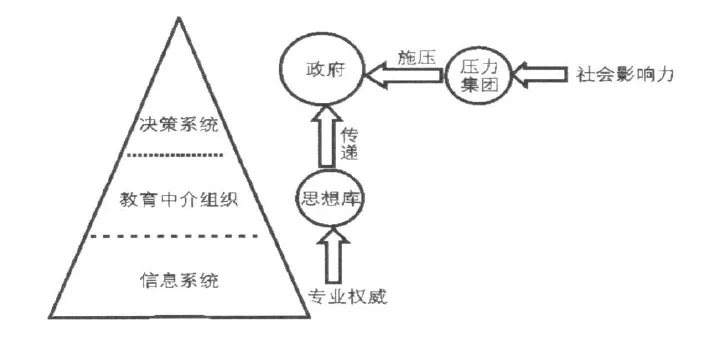

依据教育中介组织在教育政策过程中的角色及作用,本文尝试建立其干预模型,对其影响路径与风险进行分析。如下图:

图1 教育中介组织干预模型

图中的三角形表示在教育政策过程中的信息金字塔结构,信息流动由下至上,信息占有程度由多到少,信息利用效率由低到高。处于底层的信息系统,囊括教育政策提出、制定、实施等环节方方面面的信息,其特点是信息量大、真假掺杂、未被编码。处于中间的是教育中介组织,其主要任务是通过广泛的信息搜集、筛选、编码、保存,向顶层系统提供教育政策或教育发展战略的研究咨询、可供选择方案;并及时反馈相关问题,包括未被政府重视的问题以及老问题的新状况等。处于顶层的教育决策系统,其主要任务是参考、过滤教育中介组织提供的信息与政策方案,分析比较、权衡利弊,作出最后的决策,并使教育政策合法化等。

教育中介组织影响教育政策,有两条路径:纵向上,其充当思想库角色,通过对信息的筛选和传递,弥补决策系统的信息匮乏,其权力来源于其专业权威;横向上,其充当压力集团角色,通过各种方式向政府施压,影响政府的决策偏好,其权力来源于其社会影响力。其作用方式包括游说官员、发表研究报告、提供咨询与专业技术服务等。在教育政策制定主体中,政府具有法定的、决定性的决策权,甚至垄断了教育政策中的正式权力。教育中介组织在长期的发展过程中,形成的专业权威和社会影响力,往往是一种非正式权力,需要通过各种各样的路径和方式,来与政府相协调、甚至抗衡。各国教育中介组织的发展历史不一、社会影响各异、作用效果各有不同,可以是监督的、改善的、颠覆的、乃至无用功。如美、英等国的教育中介组织发展比较成熟,具备一定的规模、资金、研究精英、支持团体等,对社会不同群体产生了一定的影响。其非正式权力对组织成员、社会公民、政府官员的观念,产生潜在的影响甚至威慑,从而促使政府在教育决策过程中,不同程度地认可、正视乃至接受教育中介组合的诉求与意见。

四、教育中介组织的运行风险

在上述模型中,教育中介组织作为压力集团和思想库,主要缓冲了政府与大学、政府与社会的矛盾。其与所代表群体的关系,是一种“委托—代理”关系,当涉及“学术方面的判断”和“资源方面的决策”[3]时,作为“代理方”的教育中介组织,其运行存在一定的风险。

第一,信息传递的风险。这里主要讨论代理方的道德风险,这种风险尤其容易发生在教育中介组织影响教育政策的纵向路径上。思想库通过对信息资源的掌握与筛选,弥补了政府决策者信息和知识的不足,这主要是由思想库所处的位置决定的——处于教育决策系统与信息系统之间,某种意义上等同于教育政策中的“智囊系统”。[16]

正是由于它的特殊位置与功能,其影响教育政策的效果也可以是双面的。信息流向自下而上,层层递减,作为中介的思想库,其对信息的筛选实际上是经过了两个步骤:第一步是筛选出有用信息,第二步是从有用信息中筛选出对自身有利的信息,然后再将二次筛选后的信息传递给教育政策决策系统。此时,决策系统中的主体,特别是政府则需要承担思想库的道德风险——信息不对称的风险。思想库由一群利益不相关的专家和学者组成,而出于价值观、外部利益诱惑等原因,当中的个体与群体的利益指向均可能发生变化。当所有人或大部分人的利益指向一致时,思想库就形成一个利益共同体,其向上传递的信息就会具有选择性。但它不采取向决策系统直接施压的方式,而是作为“专业服务者”,向政府提供相关信息与技术支持。这些相关的信息与技术,实际上附加了学者们的价值观或利益需求,其影响决策的途径更为间接和隐蔽。如我国现行的“本科教学评估”中,一些高校不将重点放在办学质量的提高上,而是放在对评估小组的款待,希望借此影响评估者提交的报告等,从而获取学校声誉与经费等。

第二,吸收学者参政的风险。相对于政府法定的正式权力而言,大多数教育中介组织在教育决策中,使用基于专业权威和声望的非正式权力。而这两种权力容易产生冲突,吸收学者参政则是一个常见的协调方法。菲利普·赛尔茨尼克认为,政府“把吸收新的成分进入组织的决策机构或领导层的过程,作为转移对组织稳定或生存的各种威胁的工具”[17](63)。然而这种转移威胁的方法也具有一定风险的。

“吸收”是指允许学者向政府提建议,并共同对有关院校和系科命运的问题做出决策。需要建立权威的合法性,或者使有关公众进入行政管理时,就采用正式的“吸收”;需要对社会中某些权力中心进行调整时,就采用非正式“吸收”;当政治权力已无法反映社会中权力的真正平衡时,就生产“吸收”新成分的条件,这正反映了教育中介组织的社会影响力。英国政府通过大学拨款委员会(高等教育基本委员会前身)吸收学者,其不仅要参与学校等级、名次评定,还要就政府和大学拨款委员会的决策提出咨询,还要经常与诸如“皇家学会”这类学者团体商讨,以帮助政府制定经费分配政策。20世纪80年代以前,大学拨款委员会在经费分配上实行“双轨制”,在损害某些新的威望较低、较多应用性质的工程技术科学中心的利益前提下,继续投入大部分的经费维护杰出的科学研究中心,并得到了“皇家学会”和一些知名学校副校长们的支持。对于这种由“最优秀”的科学家支持“最优秀的科学”和“优异成绩”的做法,人们怀疑是某些利益集团在维护自己的利益。[17](66)这些被吸收的学者,一方面停止用学术标准帮助管理整个高等教育,另一方面又介入了对学术以外的标准制定,使得教育政策的制定缺乏公正与平等。又如最近闹得沸沸扬扬的“大学排行榜收费事件”中,天津大学校长龚克透露,曾有一家排行榜的制作机构找上门来索要“赞助”,但遭到了学校拒绝。[18]我国制作大学排行榜的某些学者“寻租”行为,不得不让人质疑其权威性和公信力。

第三,教育中介领域的限制。教育中介组织作为社会参与教育管理的主要形式,其参与程度反映了该国教育决策的民主化程度。本文使用中介领域作为衡量指标,是指在教育政策制定、实施、评估等环节中,教育中介组织影响决策的权限与大小。教育中介领域与一国的教育管理体制紧密相关,而教育管理体制受到政治体制、经济体制、文化传统、宗教信仰等诸多因素的影响和制约。

从西方经济社会管理实践来看,他们是强市场、强社会、强政府。强社会主要体现在各种中介组织的活跃活动,如在教育领域内的教育中介组织,对国家的教育质量、教育发展发生着不可替代的作用。而中国特定的国情决定政府在治理中更要发挥多种积极的作用。所谓“特定的国情”,[19]不仅仅是指经济、社会发展的差异和历史文化传统的差异,更重要的是中国和西方的政府、市场和社会三种力量形成的路径迥异。中国先有政府,后有市场、社会,后者出现的时间不长,力量相对薄弱,还无法承担起更多的原来掌握在政府手里的职责。教育中介组织发展缺乏自律与他律,行为容易发生扭曲,如依附行政权力、利用权威“寻租”等。因而,如果政府支持少、社会认可程度低、组织自身发展薄弱,则容易造成教育政策的中介领域收缩,甚至被封闭,更无所谓民主。

在教育政策中,教育中介组织试图“在某种程度上有意识、有组织地影响教育的输入、过程和产出,不管它是通过立法、压力集团或工会的行动、实验、私人投资、地方交易、内部革新还是宣传工作实现这一企图”[17](52)。本文探析的教育中介组织,作为思想库和压力集团,实行的是“一种重要的秩序力量”,[20]不仅表达社会参与教育治理的诉求,更参与建构大学的公平竞争环境。我国在培育这种秩序力量时,除了借鉴西方国家经验,更应结合自身国情,建立、健全教育中介组织及其参与机制。

[1]信春鹰,张烨.全球化结社革命与社团立法[J].法学研究,1998(3):110-120.

[2]陈洁.发展教育中介组织的若干思考[J].教育发展研究,2004(7):62-65.

[3][美]伯顿·克拉克,王承绪.高等教育系统——学术组织的跨国研究[M].杭州:杭州大学出版社,1994:160.

[4]颜丙峰,宋晓慧.教育中介组织:解决高校两难困境的组织创新[J].清华大学教育研究,2004(5):9-13.

[5]颜丙峰,宋晓慧.教育中介组织的理论与实践[M].上海:上海人民出版社,2006:40.

[6]张峰.谈教育中介机构的法律地位[J].理工高教研究,2004(1):37-38.

[7]周光礼.论教育中介组织的法律地位[J].高等工程教育研究,2006(5):48-52.

[8]盛冰.教育中介组织:现状、问题及发展前景[J].高教探索,2002(3):81-84.

[9]毕国军.亟待发展的教育中介组织[J].中小学管理,1998(7):17-19.

[10]金东海.发达国家教育中介组织及其借鉴意义[J].西北师大学报(社会科学版),1995(6):64-67.

[11]陈振明.公共政策学——政策分析的理论、方法和技术[M].北京:中国人民大学出版社,2004:12.

[12]祁型雨.利益表达与整合:关于教育政策的决策模式研究[D].2003:170-173.

[13]郭朝红.影响教师政策的中介组织研究[D].2004:45-48.

[14]王英杰,刘宝存.世界一流大学的形成与发展[M].太原:山西教育出版社,2008:194-195.

[15]包林静.英国高等教育财政拨款体制[D].2008:28.

[16]陈振明.教育政策学[M].南京:江苏教育出版社,2001:85.

[17][美]伯顿·克拉克.高等教育新论[M].杭州:浙江教育出版社,2001.

[18]天津大学校长揭露大学排行榜潜规则[EB/OL].http://edu.sina.com.cn/blog/focus/phbqgz/2009-3-23-2009-6-11.

[19]曾峻.公共管理新论:体系、价值与工具[M].北京:人民出版社,2006:135.

[20]张世贵.略论思想政治教育中介的价值类型[J].理论探讨,2003(6):88-90.