葛根素对血管性痴呆大鼠脑组织Na+-K+-ATP酶含量、梗死体积及病理学改变的影响

2010-12-03朱慧渊

朱慧渊

陕西中医学院(咸阳 712038)

血管性痴呆 (VaD)是指缺血性、出血性脑血管疾病引起的脑功能损害所致的痴呆。随着老龄化进程的加快和老龄化程度的加深,VaD患病率将逐渐上升,逐渐增多的痴呆患者已成为家庭和社会的沉重负担[1],因而探讨VaD的防治也已成为社会和医学界关注的重要课题。研究发现VaD患者基底前脑、海马等广泛脑区存在大量神经元凋亡细胞。本实验通过生化指标检测,以研究葛根素对VaD保护作用机制。

1 材料与方法

1.1 材料 (1)实验动物:雄性SD大鼠30只,购于浙江省中医药大学实验动物中心,8~12周龄,体质量280~300g。(2)分组:动物随机分为空白组、模型组、葛根素组。模型组、空白组不作药物处理,而采用蒸馏水灌胃进行模拟处理。葛根素组采用葛根素100mg/kg灌胃,每日1次,连续7d。(3)模型制备:第7次灌胃后1h对模型组和葛根素组进行VaD模型制备。大鼠VaD模型根据MCAO法复制[1,2]。大鼠使用10%水合氯醛腹腔注射(1g/kg)麻醉后,将其仰卧固定。分离右颈总动脉(CCA)、颈内动脉(ICA)及颈外动脉(ECA)并挂线备用,结扎ECA与CCA,用动脉夹夹闭ICA远心端后,迅速于ECA与ICA分叉处作一切口,从切口处插入一端加热成光滑球形尼龙线(直径为0.25mm,距球端2cm处作标记)。线插入ICA后,于入口处稍稍结扎尼龙线与入口处ICA段,然后松开夹闭ICA的动脉夹,继续插入尼龙线至稍有阻力后略回撤,至线插入深度为(18.5±0.5)mm左右以实现大脑中动脉阻塞导致脑缺血。再次结扎入口处,尼龙线外留约1cm,缝合皮肤。2h后轻轻提拉所留线头至有阻力,实现大脑中动脉再灌注24h。,则造模完成。空白组大鼠不作任何手术处理。模型组只结扎ECA与ICA。

1.2 HE染色及酶学测定 将大鼠断头处死,在冰台上迅速取脑,快速分离海马及大脑皮质,称重,一部分常规石蜡包埋,冠状切片,片厚6μm,进行HE染色。一部分取海马、丘脑、皮层等组织,称重后用预冷生理盐水制成1∶10(W/V)的匀浆。3000r/min离心10min,取上清液,按说明书方法测定Na+-K+-ATP酶的含量。

1.3 脑梗死范围测定 取缺血侧脑组织置于-22℃低温冰箱快速冷冻,始于前囟点前1mm每隔2mm切取冠状组织6片,置2%TTC溶液中37℃孵育30min待显色完全。将每片组织片照相,照片用医学图像处理软件处理并评估梗死灶面积及全脑脑片面积,并计算梗死灶体积占全脑脑组织的百分数。

2 结果

2.1 各组HE染色结果比较 HE染色显示,空白组未见明显改变,海马区神经元分布均匀、排列整齐,模型组海马区神经元局部有一定的损伤,葛根素组有一定程度的改善。

2.2 各组Na+-K+-ATP酶活性比较 见表1。造模后模型组与空白组相比,ATP含量明显减少 (P<0.05)。葛根素组ATP含量较模型组升高(P<0.05)。

表1 各组Na+K+-ATP酶活性比较 [(μmol/(mg·h),]

表1 各组Na+K+-ATP酶活性比较 [(μmol/(mg·h),]

与空白组比较,*P<0.05;与模型组比较,△P<0.05。下同

组 别空白组模型组葛根素组n 10 10 10 Na+K+-ATP 5.034±0.068 3.989±0.159*4.905±0.074△

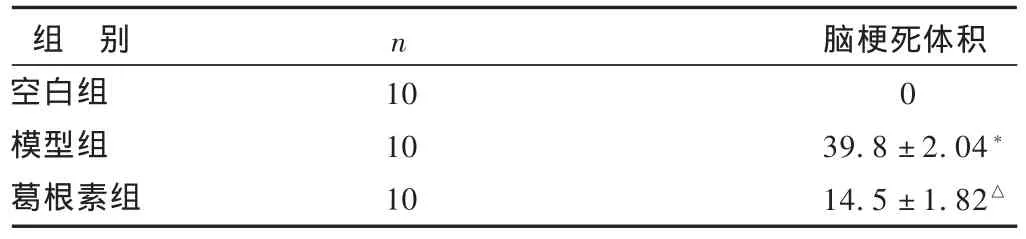

2.3 各组脑梗死体积比较 见表2。脑片经TTC染色后,正常脑组织被染成暗红色,梗死区则为苍白色,对比明显。假手术组基本未出现明显梗死灶,模型组梗死面积大且灰白梗死区常遍布整个颞顶叶及基底核等重要脑功能区,葛根素组梗死面积则相对较小,并且主要分布于脑叶边缘。表明葛根素能够在一定程度上减小脑缺血后梗死范围。

表2 各组脑梗死体积比较(%,)

表2 各组脑梗死体积比较(%,)

组 别空白组模型组葛根素组n 10 10 10脑梗死体积0 39.8±2.04*14.5±1.82△

3 讨论

本实验采用的改良后的线栓模型,此模型适用于神经元对缺血敏感性、耐受性以及再灌注损伤和溶栓治疗时间窗研究,可成功体现血管性痴呆的病理模型[3]。本实验所选用的动脉线栓模型(MACO)具有以下特点:创伤小,勿需开颅,对全身影响小,脑缺血损伤程度较稳定,术后动物存活期较长。所以采用此模型可以为实验的成功进行治疗及检测奠定动物模型基础。

血管性痴呆的治疗原则是:迅速改善脑血液循环,增加缺血区的血流量和氧供应,防止脑血管病变的继续加重,争取使功能受到抑制的脑细胞较快地恢复活力,增加脑血流量,保护神经元[4,5]。脑组织中Na+K+-ATP酶存在细胞膜上,通过水解ATP逆化学梯度转运离子,是维持神经元兴奋传导、突触传导细胞内环境的物质基础。老年痴呆产生大量自由基,可直接氧化酶蛋白氨基酸残基,使酶失活。ATP酶活性可影响神经元细胞内Na+的积聚,K+流失,细胞内环境紊乱更加重细胞的损伤。脑缺血及再灌注引起的脑损伤的主要机制有:氧自由基能引起膜脂质过氧化作用,破坏膜的正常结构,抑制膜蛋白的功能,减少ATP的产生。药理研究证明,葛根素是由豆科植物野葛干燥根中提取物制成,其化学名为4,7-二羟基-8-D-葡萄糖基异黄酮[6]。本实验利用葛根素具有抑制中枢神经系统的作用,使之能量消耗减少,使脑细胞较长时间保持活性,从而提高ATP酶的活性,减轻脑水肿与离子代谢障碍,并且对大脑梗死面积的减少也正是与此机理有一定联系。

[1]Longa Z,Weinstein PR,Carson S,et al.Revesible middle cerebra artery:without craniotomy in rats[J].JStroke,1989,20:84 ~ 91.

[2]Koizumi J,Yoshid Y,Nakazawa T,et al.Experimental studies of is chemiabrainedema,a new experiment model of cerebral embolism in rats in which recirculation can be introduced in the ischemia area[J].J Stroke,1986,8:1.

[3]王蕊,杨秦飞,唐一鹏,等.大鼠拟VD模型的建立及中药9602防治作用初探[J].北京中医药大学学报,2000,23(5):30.

[4]孙云翔,栗锦迁.葛根素扩血管作用及其机制初探 [J].中草药2002,33(8):733 ~ 734.

[5]魏红艳,张龚,贺风义,等.葛根素对冠心病患者血液流变学及血酯的影响[J].淮海医药,2003,21(5):415.

[6]宋洪亮,陈士林,梅学仁,等.葛根素口服制剂抗心肌缺血及对心肌细胞的保护作用[J].中草药,2003,34(12):1104~1105.