肌氨肽苷注射液联合1,6-二磷酸果糖治疗小儿病毒性心肌炎疗效观察

2010-12-01姚志勇

姚志勇

小儿病毒性心肌炎以学龄前及学龄儿童多见,好发于夏秋季。多数病例在起病前1~2周或同时有上呼吸道感染或消化道感染的前驱病史。临床表现轻重不一,轻者紧似“感冒”表现,重者很快出现心力衰竭、心源性休克甚至猝死。自2004年4月至2008年12月笔者在常规治疗的基础上加用肌氨肽苷注射液及1,6二磷酸果糖治疗小儿病毒性心肌炎37例,取得较好疗效,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 74例患儿全部符合小儿病毒性心肌炎诊断标准[1],随机分为治疗组和对照组。治疗组37例,其中男20例,女17例,年龄11~14月,年龄平均7.5岁;对照组37例,男19例,女18例,年龄9~14岁,平均7.1岁。两组患儿有胸闷、心悸、乏力64例,上呼吸道感染病史58例,腹泻病史16例,无诱因哭闹不安8例。胸部X片检查示心脏扩大6例;心肌酶谱检查,肌酸激酶同工酶(CK-MB)增高66例;心电图检查:窦性心动过速40例,窦性心动过缓8例,室性期前收缩10例,I度房室传导阻塞4例,ST-T改变12例。两组患儿年龄,性别,临床表现比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 治疗方法 两组均给予常规治疗,如卧床休息,抗感染(抗病毒药物应用利巴韦林),大剂量维生素C,能量合剂以及口服辅酶Q10等治疗;心律失常者给出抗心律失常药物纠正;治疗组在常规治疗基础上加用肌氨肽苷注射液4 ml加入10%葡萄糖250 ml内静脉输注,1次/d;1,6二磷酸果糖100~250 mg/(kg·d)用稀释液溶解后静脉滴注,1次/d。两组疗程均为14 d。

1.3 疗效评定标准 显著:临床症状及体征消失,心电图恢复正常,心肌酶谱指标恢复正常;有效:临床症状及体征明显改善,心电图及心肌酶谱明显好转;无效:临床症状及体征无明显好转,心电图及心肌酶谱异常无变化或恶化。

1.4 统计学处理 计数资料采用χ2检验。

2 结果

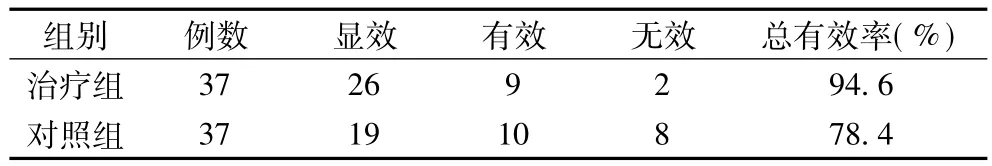

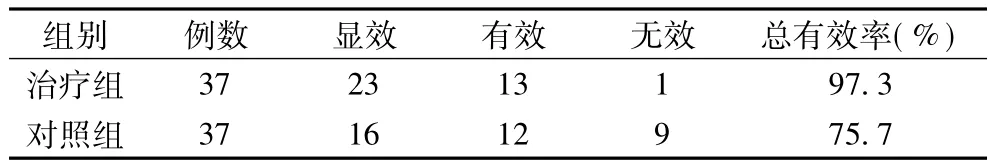

总有效率为显著+有效。

2.1 两组临床疗效比较,治疗组临床疗效总有效率优于对照组(见表1)

表1 两组临床疗效比较(例,%)

2.2 两组心电图恢复比较,治疗组心电图恢复总有效率优于对照组,见表2。

表2 两组心电图恢复比较(例,%)

2.3 两组心肌酶CK-MB改善情况比较,治疗组心肌酶恢复总有效率优于对照组(见表3)

表3 两组治疗后心肌酶CK-MB改善情况比较

2.4 不良反应 两组患儿诊疗过程中,有1例输液时出现面红、头晕,调慢滴速后症状消失,有1例出现寒冷,对症处理后消失,均未影响治疗。

3 讨论

病毒性心肌炎为儿科常见疾病,其发病机制目前尚不完全清楚,随着分子病毒学、分子免疫学的发展,揭示出病毒性心肌炎发病机制涉及病毒对被感染的心肌细胞的直接损害和病毒触发人体自身的免疫反应而引起的心肌损害。早期患儿可给予抗病毒治疗,但疗效不确定,因此病毒性心肌炎的治疗主要是改善心肌能量代谢、促进受损细胞恢复,对症治疗心律紊乱、心衰,以及卧床休息减轻心脏负荷。

肌氨肽苷注射液主要有降钙素基因相关肽、心房肽、腺苷等多种心血管活性物质组成。使用改善血液循环、降低血管阻力,增加心肌细胞利用氧能力,减轻心脏负荷,增强心肌收缩力。1,6二磷果酸糖是细胞内糖代谢中过程中的一种重要中间产物,可激活糖酵解中限速酶-磷酸果糖酶及丙酮酸酶活性,增加细胞内能量;还能直接进入细胞内作为能量底物供给能量;另外,1,6二磷酸果糖又能增加冠状动脉血流,促进钾离子内流,防止细胞失钾,阻止钙超载,改善细胞膜极化状态,降低心肌细胞兴奋性,消除异位兴奋点,改善心肌传导,有效减少心律失常发作。而两者联合用可纠正受损心肌细胞的缺氧、缺血状态、有益改善心肌能量代谢,利于受损心肌的修复[2]。

本组研究显示,肌氨肽苷联用1,6二磷酸果糖治疗小儿病毒性心肌炎取得了较好疗效,治疗组在临床疗效、心电图改善及心肌酶恢复方面优于对照组,值得临床上推广应用。

[1]吴铁吉.病毒性心肌炎诊断标准(修订草案),中华儿科杂志,2002,38:75.

[2]周琪,蔡纪平.1,6二磷酸果糖治疗小儿病毒性心肌炎的疗效.中国临床药学杂志,2000,3(9):140.