温养软脉方用于治疗颈动脉粥样硬化患者的研究分析

2010-12-01田广周路世亮

田广周 路世亮

2006年3月至2009年3月,应用彩色多普勒超声技术对 颈动脉内膜厚度—中层厚度进行定量检测,对颈动脉粥样硬化的患者,给予温养软脉方治疗,取得满意疗效,现总结报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 30例,其中男17例,女13例。按就诊序号2:1随机分为治疗组(温养软脉方)和对照组(血府逐瘀汤)。治疗组15例,男8例,女7例;平均年龄59.1岁;其中高血压病7例,冠心病8例,高脂血症6例,糖尿病3例。对照组15例,男9例,女6例,平均年龄58.1岁;其中高血压病8例,冠心病9例,高脂血症7例,糖尿病3例。两组性别、年龄、临床情况基本一致,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 病例选择 颈动脉粥样硬化定义为:颈动脉内膜厚度—中层(IMT)>1.0 mm,且<1.3 mm;动脉粥样硬化斑块定义为:IMT>1.3 mm。中医证候诊断标准:参考《中药新药治疗高脂血症的临床研究指导原则》症状分级量化表,结合临床辨证制定,脾肾阳虚、痰瘀阻遏证(主症+2个或2个以上次症)。主症:眩晕、头痛、头重如裹、胸闷(痛)、呕恶痰涎、肢麻沉重、畏寒肢冷、倦怠乏力;次症:心悸、失眠、口淡、脘腹作胀、健忘、食少、面肢浮肿、便溏、耳鸣、腰酸。舌象:舌暗淡、胖大或有瘀点、瘀斑,苔白滑。脉象:沉涩或沉滑。纳入病例标准:符合上述诊断标准,年龄55~70周岁,能坚持服药24周并具备随访条件。

1.3 治疗方法 采用单盲给药方法,疗程24周。治疗组给予温养软脉方,由制附子、姜黄、蒲黄、泽泻各10 g,生山楂20 g,海藻、虎杖、何首乌、生地各15 g,黄芪30 g,十二味中药组成,对照组给予血府逐瘀汤,两组汤药专人煎煮,头煎、二煎分别加水400 ml,水煎30 min,各取汁200 ml混合,分2次服。

1.4 观察指标 彩色多普勒超声观察治疗前后增厚的内膜—中层和斑块消退情况,中医证候疗效,血液流变学和血脂的变化,同时检查患者血、尿、便常规,肝肾功能,记录是否出现其他不良反应,进行安全性观测。

1.5 统计学方法 治疗前后用配对比较t检验,疗效比较用χ2检验。

1.6 疗效标准 床控制:临床症状、体征消失或基本消失,证候积分减少>95%;显效:临床症状、体征明显改善,证候积分减少>70%;有效:临床症状、体征均有好转,证候积分减少>30%;无效:临床症状、体征无明显改善,甚或加重,证候积分减少不足30%。

2 治疗结果

2.1 对颈动脉粥样硬化和粥样斑块的治疗效果,治疗组中治疗前内膜中层厚度和粥样斑块分别为(1.18±0.08)mm,(1.50±0.18)mm,治疗后分别为(0.75±0.06)mm、(0.95±0.15)mm;对照组治疗前内膜中层厚度和粥样斑块分别为(1.18±0.08)mm,(1.50±0.18)mm,治疗后分别为(0.93±0.07)mm、(0.96±0.16)mm,治疗组和对照组治疗前后比较,差异有统计学意义(P<0.01),治疗后两组间比较差异无统计学意义(P>0.05),表明温养软脉方、血府逐瘀汤均有改善动脉粥样硬化,消退斑块的作用。

2.2 对中医证候的疗效 治疗组临床控制2例,显效9例,有效3例,无效1例,对照组显效4例,有效7例,无效4例,治疗效果差异有统计学意义(P<0.01)。表明温养软脉方可明显改善颈脉粥样硬化患者临床症状。

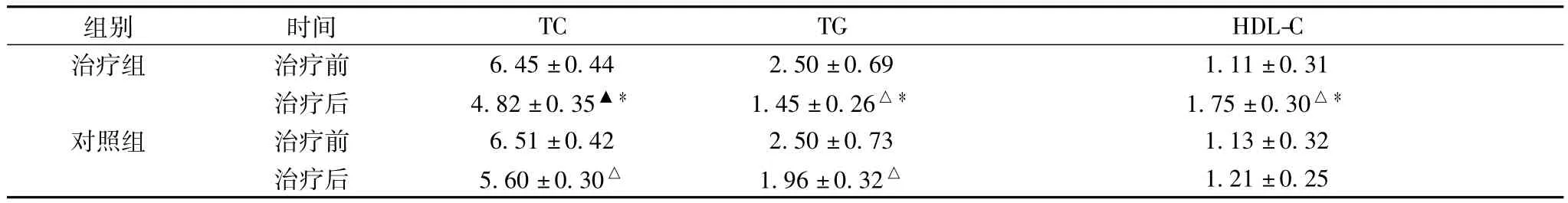

2.3 对血脂的调控作用,见表1。

表1 两组血脂变化情况(mmol/L,±s)

表1 两组血脂变化情况(mmol/L,±s)

注:n=15组内治疗前后比较,△P<0.05,▲P<0.01;组间治疗后比较,*P<0.05

?

治疗组和对照组治疗前后比较差异有统计学意义(P<0.01,P<0.05),治疗后两组间比较差异有统计学意义(P<0.05),表明温养软脉方对血脂的调控作用更为明显。

3 讨论

动脉粥样硬化是动脉的一种慢性类炎性、退行性和增殖性病变,导致管壁增厚变硬、弹性消失和官腔变小[1,2]。中医古典文献无动脉粥样硬化病名记载,但据其病机分析,可将其归属为瘀证、痰证、脉痹等证范畴。本病为本虚标实之证,本虚主要责之脏腑功能失调,标实主要指痰浊、瘀血内阻。作者在长期针对心脑血管疾病的临床实践中,深刻体会到阳气不足;浊阴凝聚,以致血行不畅;脉络瘀阻为本病的病机关键。在坚持中医辨证施治优势的同时,结合辨病选药制方是本病获得满意疗效的基础。《素问·阴阳应象大论》云:“年四十,而阳气自半也,起居衰矣”,说明中年以后,人体生理功能趋于衰退,正气渐虚,阳气不足。阳气不足,无力推动血液运行则血运不畅;阳气虚弱,津液失于气化则水湿内停,痰浊、瘀血等病理产物由此而生。故而认为,本病阳气不足是本,瘀血、痰浊为标,治疗宜强调“有一分阳气,便有一分生机”。基于以上病因病机的认识,确立温阳益气、祛瘀化痰治则,协定温养软脉方,药物组成:制附子、姜黄、蒲黄、虎杖、泽泻、何首乌、生地、黄芪等十味药物。君药:附子温补脾肾之阳;臣药:姜黄、蒲黄、虎杖、泽泻祛瘀化痰;佐使药:何首乌、生地、黄芪。何首乌补益精血,生地清热凉血、养阴生津,二药“阴中求阳”,与君药相配,具有培补阳气之效。正如张景岳所说:“善补阳者,必于阴中求阳,则阳得阴助而生化无穷”。生地亦可牵制附子的温燥之性。黄芪补气活血,用之,取之“气不虚不阻,血得气而不滞”之意,且免除祛瘀伤正之弊。现代研究证实,姜黄、虎杖、何首乌等通过调脂等多种途径抗动脉粥样硬化。诸药合用,标本兼治,补泻并施,补而不腻,温而不燥,行而不散,共奏温阳补气,祛瘀化痰之效[3]。

本研究结果显示,两组患者颈动脉内膜增厚与斑块均有消退,血脂代谢明显改善,且对血脂的有益作用,治疗组优于对照组(P<0.05)。治疗组中医证候疗效明显优于对照(P<0.01)。表明温养软脉方可减轻颈动脉粥样硬化,同时改善症状,调控血脂。

[1]余鹃,王宏.颈动脉粥样硬化的相关性研究进展.新疆医学,2007,37(6):107-110.

[2]郑陵,何金,廖华.高血压病分级与颈动脉粥样硬化关系的超声评价.临床超声医学杂志,2006,8(6):350-352.

[3]赵萍,王晓东,潘莹莹.温胆片对痰浊症高血压患者颈动脉粥样硬化调节作用的超声分析.中华实用中西医杂志,2006,19(13):1594-1596.