从全球价值链到全球价值网络

——谈产业经济的全球化发展趋势

2010-11-26魏明亮

魏明亮, 冯 涛

(西安交通大学 经济与金融学院, 陕西 西安 710049)

产业发展是宏观经济发展的重要基础, 经济发展全球化的主体是产业经济发展的全球化。随着经济资源配置范围的全球化拓展, 以及与之相适应的技术与制度的不断创新, 产业经济的发展也展示出了新的内涵, 其中最为重要的表现就是价值创造方式的改变。在新的经济形势下, 全球产业经济的价值创造方式已经逐渐从全球价值链向全球价值网络转变。为了厘清新经济条件下产业经济的全球化发展趋势, 把握产业经济的内在发展规律, 就需要从产业经济的微观价值创造基础着手进行分析。

一、 全球价值链的形成及网络化

由于经济全球化的不断推进, 国际分工也不断向纵深发展, 以前局限在一个国家内的价值链在空间上也开始突破国家的限制, 在全球范围内进行布局。Arndt & Kierzkowski (2001)[1]对价值链的片断化(Fragment)进行了研究, 并认为生产过程的分离, 可以使得同一价值链上的各环节能够分布在不同的国家或地域, 然后再通过跨国界的生产网络进行组织。20世纪90年代, Gereffi(1999)[2]在价值链等理论基础上提出了全球商品链理论(Global Commodity Chain, 简称GCC), 并随后提出了全球价值链理论(Global Value Chain, 简称GVC) , 将价值链理论直接应用到全球经济和跨国产业组织中去。Kaplinsky & Morris(2001)[3]从价值的创造过程出发, 根据GVC上各环节的价值创造能力提出了战略环节的概念, 并应用战略环节分析和解释厂商对产业的控制能力。一般地说, 战略环节都对应着相应的核心能力, 厂商对战略环节的控制是由于对该环节的核心能力的垄断造成的。

中国学者在研究全球价值链理论的基础上, 对全球价值链进行了定义和解释。全球价值链是指在全球范围内, 为实现某种商品或服务的价值而连接生产、 销售直至回收处理等全过程的跨企业网络组织, 它包括所有参与者和生产销售活动的组织及其价值、 利润的分配(张辉, 2004)。GVC提供了一种基于网络的、 用来分析国际性生产的地理和组织特征的分析方法, 揭示了全球产业的动态性特征, 考察价值的空间分布和创造主体、 分配主体和分配方法。与全球商品链相比, 虽然全球价值链理论也十分重视价值环节在地理空间上的片断化、 价值链的重组、 价值链条的协调、 治理和动力等方面的分析和研究, 不过在研究和分析上更加细化和严密(张辉, 2004)[4]。

Gereffi(1999)根据GVC的运转驱动力来源, 将GVC划分成生产者驱动的GVC和购买者驱动的GVC。生产者驱动, 指由生产者投资来推动市场需求, 形成本地生产供应链的垂直分工体系, 投资者可以是拥有技术优势、 谋求市场扩张的跨国公司, 也可以是力图推动地方经济发展、 建立自主工业体系的本国政府(张辉, 2006)[5]。这种价值链常常指向资本密集和技术密集型产业。购买者驱动, 则指拥有强大的品牌优势和国内销售渠道的发达国家企业通过全球采购和OEM生产等组织起来的跨国商品流通网络, 形成强大的市场需求, 拉动那些奉行出口导向战略的发展中地区的工业化(张辉, 2006)[5]。这种价值链往往指向劳动力密集型产业。

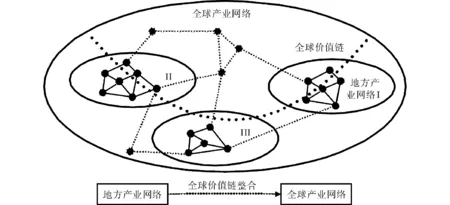

跨国公司的出现扩大了产业分工的区域范围, 并根据全球各地的要素资源禀赋和比较优势, 形成了以全球产业分工为基础的地方产业网络, 地方产业网络经过以跨国公司为载体的全球价值链的整合效应, 形成了全球产业网络。这些领先的跨国公司在世界范围内组织设计、 研发、 采购、 生产和销售, 逐步将分布在不同区域或国家的地方产业网络整合起来, 并形成了一种“非连续性”的地域空间经济结构(如图1)。

图1 地方产业网络向全球产业网络的演进资料来源: 文嫮, 曾刚(2005).全球价值链治理与地方产业网络升级研究[6]

从图中可以看出, 全球各地的地方产业网络被全球价值链连接起来, 并最终形成全球产业网络。在这个过程中, 以不同生产要素集聚为特征的地方产业网络, 逐渐变成全球价值链上的不同价值环节。这一过程导致了全球价值链的网络化趋势, 全球价值链中的组成企业边界也逐渐变得模糊化。全球产业网络的形成也最终改变了传统的产业组织形式和价值创造方式。

需要指出的是, 全球生产网络并非现有各种价值链活动的简单联结, 它的形成与发展是统一在主导全球价值链的跨国公司的战略发展意图之下的。全球生产网络的出现与发展, 体现了跨国公司战略新的本质性特征。它反映了跨国公司战略运作过程中对时间与空间要素的并行运用, 即通过对网络不同节点之间的价值链活动进行时空协调, 同时追求全球产业竞争所必需的时间(速度)经济与空间聚集经济效应。因此, 创造“战略集聚”从而主动塑造有利于自身战略意图新的全球产业空间疆域, 本身就是跨国公司战略运作过程中的内生要素。而这种基于全球价值链关系所形成的产业特定地理空间构型及其转换, 则成为跨国公司全球竞争优势的重要来源之一(王益民, 宋琰纹, 2007)[7]。

二、 从全球价值链到全球价值网络的内在关联

从全球价值链向全球价值网络的转化, 改变了产业经济价值创造的基础。全球价值链与全球价值网络之间的关联基础是什么?对此, 国内外学者也进行了深入的研究。尽管波特首先提出了价值链的概念, 但是其研究在两个方面存在不足: 首先, 他是从外生的产业角度进行研究分析的, 而在微观的企业层面的探讨不够; 其次, 他提出的低成本和差异化的获取竞争优势的战略路径, 是站在一个产业的业务单元和最终产品层面进行分析研究的, 并没有深入研究比业务单元和最终产品更低层的竞争优势获取因素。

1990年, 普拉哈拉德(C.K. Prahalad)和哈默(Gary Hamel)从企业内部的微观角度, 提出了企业核心能力(Core Competence)的概念。他们认为, 从短期看, 企业的竞争优势源于现有的产品性价比特性, 但是从长期看, 企业的竞争优势取决于企业能否以比对手更低的成本和更快的速度构建核心能力。他们将企业的核心能力概括为学习能力、 协调能力、 整合能力、 组织能力、 沟通能力等。其中, 他们特别强调核心能力的知识公共物品属性, 认为“与有形资产不同, 核心能力在应用和共享中不会减损, 反而会增强”(C.K. Prahalad & Gary Hamel, 1990)[8]。因此, 他们强调对核心能力跨越组织边界的组合与共享, “核心能力是沟通, 是参与, 是对跨越组织界限协同工作的深度承诺”(C.K. Prahalad & Gary Hamel, 1990)[8], 并认为这是企业获取竞争优势的重要途径, 核心能力才是企业竞争优势的根源, 如何增强核心能力就成为企业在竞争中获胜的关键。

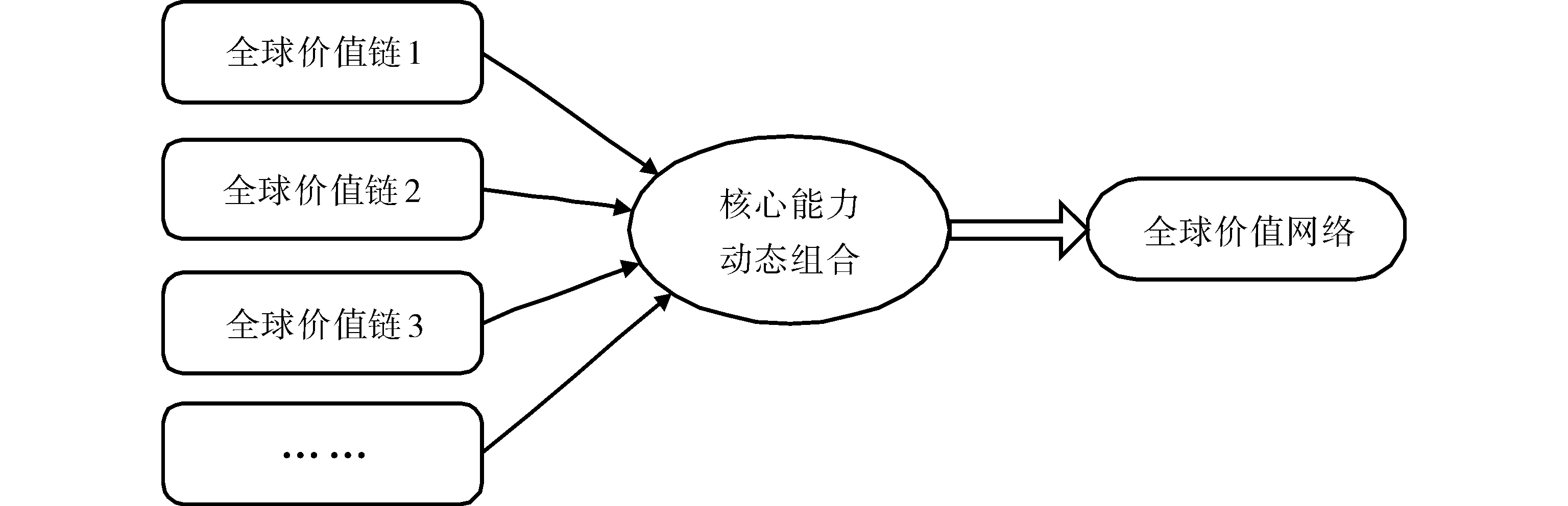

根据企业核心能力理论, 每种核心产品基本上都对应着两种或以上的核心能力, 也即两种或以上的核心能力的组合创造出了核心产品。核心能力的来源越多, 通过核心能力组合创新而产生的核心产品就越多, 企业的价值创造能力就越强, 企业就更容易建立自身的竞争优势。全球价值链沿用传统价值链的价值创造逻辑, 强调的是价值创造的纵向一体化, 企业所强调的主要是围绕最终产品和业务单元展开的, 企业的竞争优势基本上都是建立在某一或两个企业所固有的核心能力的基础上, 注重企业内在的能力要素, 缺少与周围环境的互动。而跨国公司的价值网络则更加注重全球价值链的纵向分离, 将单条GVC上的价值活动按照能力要素进行“片断化”(Fragment)划分, 然后将多条GVC在已经“片断化”后的能力要素进行重新组合, 以形成更加强大的核心能力, 这样以核心能力的重新组合为基础的价值网络就形成了。由于价值网络更加注重核心能力的动态组合, 价值网络的这种特性, 使得价值网络企业更加适应外部环境的快速变化, 因此这又给价值网络本身增添了赢得竞争优势的另一种重要能力——动态能力。价值网络包括一系列承担不同专业分工的不同组织, 是一种组织间关系更为灵活和广泛使用现代信息技术连接起来的价值体系, 且这种连接是基于对公司业务进行重新分解后的核心能力要素。不同的企业把它们各自的核心能力要素连接起来, 通过紧密合作同其他的价值链展开竞争, 而且价值网络的成员根据需要可以不断地进行调整和优化组合(王伟, 2005)[9]。从全球价值链到价值网络形成的内在关联, 如图2所示:

图2 全球价值链与价值网络的内在关联示意图

图中显示, 全球价值链与全球价值网络的关联基础是核心能力。由于在价值网络中, 存在着一系列的制度安排, 使得在价值网络中核心能力的组合成本比在价值链环境中降低。因此, 核心能力动态组合成本的降低推动了全球价值链向全球价值网络的转化。需要说明的是, 并非在全球价值链组合成跨国公司的价值网络后, 全球价值链就消失了, 在跨国公司的价值网络框架下, 原来的全球价值链可能依然存在, 也可能重组成新的全球价值链, 但无论是原来的全球价值链还是新组建的全球价值链, 其战略目标和战略行为都要服从于跨国公司的全球价值网络战略, 其对外部环境的反应速度更为快捷, 其与客户的需求距离更近, 对资源的获取能力更强、 核心能力和竞争优势就更为明显。

三、 从全球价值链到全球价值网络转变的经济分析

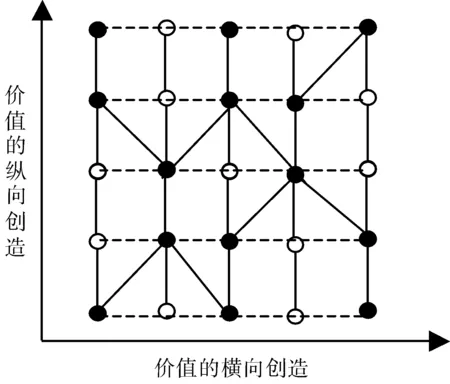

从全球价值链的形成过程及网络化过程来看, 价值是沿着全球价值链顺序式纵向增加的。但是从大量的跨国公司实践来看, 全球价值链并非是孤立地运行的, 价值增加的过程也并非是在单一的价值链上顺序式展开。价值创造活动往往是在多条全球价值链的相互联系和交叉合作中进行的, 全球价值链上价值环节的纵向分离, 以及不同全球价值链间价值环节的横向重组形成了全球价值网络。全球价值链的纵向分离和横向重组, 是由于该种方式能更好地进行资源配置和提高资源的转换效率。全球价值网络的形成, 不仅使得单条价值链能够进行价值的纵向创造, 而且不同价值链之间的横向重组, 拓展了价值的创造方式——价值的横向创造。这也构成了价值网络的价值创造机理, 在价值网络中价值的创造过程可以用图2表示:

图3 价值网络中价值创造方式示意图

由于不同全球价值链的网络化连接, 不但能够促进价值的纵向创造, 而且能够进行价值的横向创造, 因此可以获取更多的生产者剩余——网络租金, 这是全球价值网络形成的内在驱动力。价值网络之所以可以更加高效地进行价值创造, 更多地获取网络租金, 主要是由以下五个经济效应引致的。

(1) 资源的互补效应。任何企业不可能在很多领域内拥有资源的绝对优势, 因此, 每一个企业不可能在价值链的每一个环节上都是最擅长的, 不同的企业可能在价值链不同的环节上具有各自的资源和能力优势, 从而构成了企业资源互补性的条件(卢福财, 胡平波, 2006)[10]。在现实经济条件下, 并非所有的资源都可以通过外部市场交易取得, 特别是企业为了构建自身的核心能力, 通过不断进行专用性资产的投资而积累起来的异质化资本。很多时候是企业通过资源共享的非市场手段, 经过制定一系列的非市场化的制度安排而达到获取该类资源的目的。在价值网络中, 由于网络制度的安排, 降低了该类资源在共享中的风险。由于资源间的互补性, 使得参与资源共享的企业能够获取超额的外部收益, 因此网络中的节点企业具有更多的倾向和动力去共享各自所拥有的异质性资源。

(2) 知识学习的外部效应。企业知识理论将知识分为显性知识和隐性知识, 企业的学习过程就是显性知识和隐性知识之间的相互转化的过程。价值网络将知识的学习过程, 即知识学习的社会化、 外在化、 组合化和内在化, 置于更高程度的信任环境中, 提高了价值网络中个体成员的沟通效率。并且, 价值网络还可以从战略高度对整个网络的知识分配加以规划, 从整体上降低网络成员学习成本, 提高学习效率。这一方面提高了成员个体的知识学习效率, 增强了网络节点的能力; 另一方面能够协调优化整个网络的知识学习流程, 提高整个网络的运作效率(周煊, 2006)[11]。基于知识学习的外部效应, 价值网络中的企业提高了技术创新能力和资源转换效率, 因而能够获取更多的网络租金。

(3) 规模经济效应。相比较市场和科层组织而言, 由于在价值网络内部采用了更为规范灵活的制度安排, 从而改善了企业间的关系质量, 增加了企业间基于信任的社会资本, 价值网络中的节点企业就可以推进更为精细灵活的内部分工。这种更为精细的内部分工为整个价值网络带来了规模经济效应。与市场相比, 价值网络可以更有效地降低企业间的交易成本; 与科层企业相比, 价值网络能够通过更精细的内部分工更充分地利用各企业的比较优势, 提高各企业所拥有资源的转换效率。在网络内部分工的基础上, 提高了网络内节点企业的学习能力, 降低了节点企业的学习曲线。除此之外, 网络内部生产和管理标准的统一, 也是产生规模经济的重要来源。

(4) 市场控制效应。价值网络的主导企业将具备不同异质能力的企业, 根据网络战略目标有选择性地统一在价值网络的体系之中, 这就大大提升了价值网络的市场势力。市场势力的提升主要来自三方面的原因: 第一, 更高的市场创新能力; 第二, 对市场需求的快速反应能力; 第三, 对顾客忠诚的锁定效应。由于价值网络整合了众多的异质资源和能力, 这种异质资源的重组, 提高了价值网络整体的创新能力, 使得价值网络具备更高的市场创新能力。随着外部市场需求变化速度的加快, 需要厂商具备与之相匹配的应变能力, 由于价值网络对内部资源和能力具备低成本的搜寻、 重组和转换优势, 因此可以更快的速度和更短的生产周期响应市场需求的快速变化。由于价值网络对多样性和快速变化市场需求的更好满足能力, 因此可以更容易的建立顾客的忠诚度, 并对顾客忠诚通过提供更好的个性化服务进行锁定。以上三种能力, 提升了价值网络的市场势力, 并带来了由于市场控制效应所产生的超额市场收益。

(5) 网络经济效应。网络经济效应是指交错的网络结构能够带来经济利益的扩张, 能够为客户创造和提供更为丰富的价值组合。根据网络的属性, 当网络中有n个节点的时候, 这n个节点间不同的无向连线最多可以达到n(n-1)/2条。由于每条无向连线连接的是两个不同的节点, 如果将这些节点看成是价值网络中的企业, 那么这些连线就可以看成是这些企业的价值组合。当n数值增加时, 整个价值网络中价值组合数目就会以远远高于线性的速度增长。因此, 加入的网络节点越多, 每个节点创造价值的能力越强, 价值网络的整体价值创造能力就越强, 价值网络的网络经济效应就会越突出。通过对价值网络的战略性管理, 把各网络节点的价值创造能力充分整合, 可以更好地为客户提供个性化的价值(周煊, 2005)[12][13]。由此可见, 价值网络的网络属性本身, 相比较传统的价值链而言, 可以创造更多的生产者剩余和消费者剩余, 因此成为重要的网络租金来源。

随着经济全球化的不断推进, 以及伴随这一过程的技术与制度的不断创新, 产业经济的发展内涵也在逐渐发生变化。本文从产业价值创造方式的转变这一本质规律着手, 深入分析了全球价值链向全球价值网络转变的过程、 驱动力以及内在关联。研究表明, 各国的地方产业网络在跨国公司全球价值链的安排下, 连接并形成全球产业网络, 在此过程中地方产业网络逐渐变成全球价值链中的价值环节, 价值环节的网络化以及纵向分离横向重组, 最终促成了全球价值网络的形成, 改变了产业组织的价值创造方式。从全球价值链向全球价值网络转变的内在驱动力是由于价值网络具有的五种经济效应, 这些效应的组合, 提高了价值网络对资源的配置和转换效率。

参考文献:

[1] Arndt. S., Kierzkowski, H. Fragmentation: New Production Patterns in the World Economy [M]. 2001. Oxford, Oxford University Press.

[2] Gereffi G. . International trade and industrial upgrading in the apparel commodity chain [J]. Journal of International Economics. 1999, 1 (48): 37~71.

[3] Kaplinsky R. The Globalization of Product Markets and Immiserizing Growth: Lessons from the South African Furniture Industry [J]. World Development, 2002, 30(7) : 1159~1177.

[4] 张辉. 全球价值链理论与我国产业发展研究 [J]. 中国工业经济. 2004(5): 38~46.

[5] 张辉. 全球价值链动力机制与产业发展策略 [J]. 中国工业经济. 2006(1): 40~48.

[6] 文嫮, 曾刚. 全球价值链治理与地方产业网络升级研究 [J]. 中国工业经济, 2005(7): 20~27.

[7] 王益民, 宋琰纹. 全球生产网络效应、 集群封闭性及其“升级悖论” [J]. 中国工业经济. 2007(4): 46~53.

[8] Prahalad C. K., Gary Hamel. The Core Competence of the Corporation [M]. 1992 Apri. Harvard Business Review.

[9] 王伟. 基于企业基因重组理论的价值网络构建研究 [J]. 中国工业经济. 2005(2): 24-36.

[10] 卢福财, 胡平波. 网络租金及其形成机理分析 [J]. 中国工业经济. 2006(6): 84~90.

[11] 周煊. 企业价值网络竞争优势的内生性阐释: 知识管理 [J]. 商业经济与管理. 2006(2): 28~31.

[12] 周煊. 企业价值网络竞争优势研究 [J]. 中国工业经济. 2005(5): 112~118.

[13] 周煊. 跨国公司价值网络与竞争优势: 基于客户让渡价值的群体竞争 [M]. 北京: 中国经济出版社, 2005.