佛光不灭:龟兹石窟探秘

2010-11-22胡笳钟习政

胡 笳 钟习政

古代新疆是宗教传播的必经之地,世界几大宗教都能在此找到踪迹。佛教传入中土途中,在新疆“停顿歇息”时,建起了众多的佛教寺院。中国内地的佛寺总是飞檐高琢,形态雄伟。和内地名山大寺不同,古代新疆更多的是佛教依山而建,顺着山势蜿蜒曲折,凿建洞窟,洞窟内则画上壁画——这就是一个寺庙的精华所在。但是,随着伊斯兰教的自西向东的传播和后来外国探险家的掠夺,新疆古寺的一些美丽壁画也逐渐湮没了。

古印度、古希腊、伊斯兰、中国——在世界四大自成体系的文明圈里,古代新疆应该是唯一一个留有它们交叉重叠痕迹的所在。

现在我们常说,地缘决定政治,其实,地缘又何尝不曾决定文明呢?一种文明的诞生和消亡,多少是和它的地缘特点有关联。毋庸讳言,在中国虚弱的王朝末期,是西方人率先取得了“丝绸之路”的命名权,也可以说是西方人开启了丝绸之路的研究。的确,连“丝绸之路(SILK ROAD)”这样一个学术术语都是西方人命名的。1877年,德国地理学家李希霍芬在他写的《中国》一书中,首次使用“丝绸之路”一词,代替了曾经在新疆出现过的“玉石之路”“佛传之路”等名称。名称的演变是个饶有趣味的话题,不妨让我们打开其中的一个名称,看一看新疆的“佛传之路”上是不是还烙有别的痕迹?新疆的佛教又是怎样和其他宗教碰撞、相处的?它有什么趣味及未解的谜团?

19世纪末20世纪初,国际上掀起了一股西域探险考察热,大批外国探险考察者纷至沓来。龟兹,也就是今天新疆的库车、拜城、新和一带,也被纳入了他们的视野。这一区域位于塔里木盆地北沿,阿克苏和库尔勒之间。

按照现在学术界的观点,现存的龟兹石窟主要包括:克孜尔石窟、库木吐拉石窟、克孜尔尕哈石窟、森木赛姆石窟和阿艾石窟。这些石窟中除了阿艾石窟外,其他都被外国探险队光顾过。

拜城之东、库车之西的克孜尔千佛洞屡遭外国探险家的魔爪侵扰,命运悲惨。这个与敦煌、龙门、云冈齐名的中国著名四大石窟中最西的一个千佛洞,也是中国最早的千佛洞,其开凿年代可上溯至中国石窟艺术初创时期。

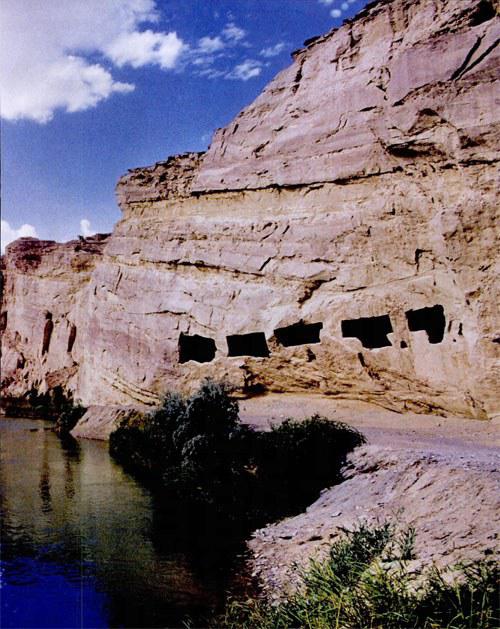

克孜尔镇在哈尔克山南麓,塔克拉玛干沙漠北缘木扎提河边的拜城县。克孜尔千佛洞就坐落在这里。“克孜尔”是维吾尔语,意思是“红色”,也许跟这儿的山体颜色有关。

站在山脚下,远远望上去,峭壁上一个个石窟,宛如错落有致的蜂房。236个洞窟,都有不同功能的用途:有的是当时僧人用来念经修行,有的是用来生活的……这个古寺洞窟的壁画面积达1万平方米,其规模是中国也是世界上仅次于敦煌的壁画宝库。从公元3世纪到公元13世纪一千余年间,西域历史生活的图景,徐徐在此展开。

风格迥异的龟兹佛窟

佛教最早何时传人龟兹地区,还有待进一步考证,但魏晋时期即公元3世纪到4世纪,佛风东渐,在龟兹一带徘徊时间颇长,使得该地区的佛教相当繁盛,寺院与石窟已遍及龟兹各地。在几个世纪里,克孜尔都是国际化的佛教中心,称之为佛都似不为过。那时,河谷里日夜梵音声声,袈裟飘飘,来自印度、中原和西域各城邦的僧人辩论和交流着各自的学经心得。来自世界各地的众多无名画师用虔诚的心、灵巧的手画下心目中对佛的信仰。“和谐世界,从心开始”——那些古寺洞窟佛教壁画繁多的时候,也正是该区域在政治经济上较为和谐的年代。

把克孜尔石窟放在龟兹石窟乃至于整个中国石窟长廊里,建造的年份也算是排在最前面的了。而在克孜尔石窟中建造最早的,则是一种叫“僧房窟”的石窟。

什么叫“僧房窟”呢?龟兹佛教文化专家王建林钻研有年,寥寥几句话就给出了答案:这种石窟首先是作为一个僧人的禅窟。僧人坐到石窟里边修禅悟道,修禅窟本身一开始也没有什么绘画,到了3世纪以后,龟兹地区才开始大规模进行洞窟开凿。

后人考证,寺院洞窟壁画的出现,跟当时僧众修行的方式有关。那时候佛教典籍语言文种多,几经转译,已经相当浩瀚深奥了,给有些僧人在理解上带来了困难。于是,僧人就把佛教的内容、修行要求,用壁画的形式画在石头上,反复记诵。因为它很形象,即使是不识字的僧人,师父在边上给他一说,这个讲的是什么,那个要求做的是什么,许许多多的佛教道理,通过壁画表现出来,看过壁画,僧人也就记住了。以后他在洞窟里再依法修行的时候,他看这个画就懂了。这一步该这么修,那一步该那么修,当时的壁画应该是这样的功能。而且,看这种壁画,僧人还有自己的想象空间,还能发挥和延伸佛经的含义,这可算得上是与时俱进的传教手法了。

当时的龟兹还是中西人士往来的必经之地,人们看见这些现实生活中的人物,自然就会把这些人物也融入到寺院壁画的创作中去了。所以,壁画中出现一些身穿佛装的高鼻深目的人像也就不足为奇。

库车县库木吐拉千佛洞的风格就与克孜尔千佛洞迥然各异。库木吐拉千佛洞开凿的时间从两晋,经隋唐,延续到宋代,现存壁画数千平方米,以描绘汉人信仰的大乘佛教内容为主,壁画艺术“唐风”较浓。因为鼎盛时期的唐朝壁画较多,就充满了浓郁的内地汉风。而在这之前,汉朝的时候,龟兹就有不少内地过来屯田的士卒。唐朝的时候,龟兹、于田、疏勒一带内地军士就更多了。当时龟兹一个地方的人口也不过3万人,而内地在这附近的士卒居然多达上万。这些内地士卒和家属长期驻扎下来,时间一长就怀念中原,要反映他们的思乡情结,所以就借助佛教艺术表达了这种情感。因此库木吐拉千佛洞里一派汉地景象。壁画上人的状貌、服饰、环境都把汉族内地的样貌原汤原汁地搬到西域的寺院里来。库木吐拉佛寺甚至还有好几代汉僧,中原也派来了好多僧侣,香火代代相传。而出生在龟兹国的一代大师鸠摩罗什也曾在克孜尔千佛洞的寺院里修行。不同教派、不同种族的佛门弟子和谐相处,为后人留下了宝贵的艺术遗产。

佛窟艺术与高僧大德

龟兹石窟壁画中还有许多伎乐图,她们人物众多,表情细腻,乐器丰富,舞姿优美。这不仅仅是艺术的表达,也是一种对佛景仰的心声吐露。佛教绘画通过伎乐图表达的是什么样的内容呢?佛经上说,众神常常击着天鼓、奏着音乐、跳着舞蹈,用香花与伎乐献给佛祖,作为对佛的供养。如果仅仅靠佛经的传播,显然手法太显单一,不能有力地弘扬佛法,还得借助于壁画、音乐、舞蹈等等相关艺术的推进。壁画、音乐,还有佛教舞蹈、佛教乐舞对佛教的传播是有很大的作用。孔子说,闻韶乐,三月不知肉味,佛教的相关艺术手段又何尝不是如此的呢?乐舞也是对佛的一种供养。那时候西域一带的佛教认为极乐世界就是天宫乐舞,对佛最大的供养就是乐舞,极乐世界的主要标志就是天宫乐舞、飞天飞翔、天乐齐奏,这样的一种境界是最高境界。所以新疆古寺的很多壁画里头,按照佛教的教义,画了很多的乐舞图。一些专家认为,这个乐舞图首先因为是从印度传来的,而印度佛教艺术又因为亚历山大的东征受了西方的影响。特别是

靠近新疆的巴基斯坦白沙瓦一带,是犍陀罗艺术盛行的地方,所以,新疆古寺壁画乐舞就有犍陀罗艺术的直接影响。这一点,克孜尔千佛洞尤为明显。

新疆古寺壁画也是一部中古音乐变迁史的形象画面。

自古以来,西域诸城邦国的音乐舞蹈艺术就极为发达,龟兹乐、疏勒乐、高昌乐等都曾经风靡东方。据说唐朝时,九部宫廷的国乐有六部是西域一带传过去的。今天,我们仍能从这些古寺壁画中找到西乐东渐的痕迹。比如起源于两河流域的弹弦乐器竖琴和琉特,通过尼罗河流域的古埃及和南亚次大陆的印度,进而经过西域,再达中原。在中国,它们经过汉文化的洗礼,竖琴被叫做箜篌,琉特演化成了琵琶。吹奏乐唢呐和敲击乐器细腰鼓,也是波斯和印度久已使用的乐器。至今,我们还能看到古时候的西域对我们今天生活的久远影响。像胡琴、胡瓜……莫不是西域传人中原的产物。著名学者许倬云认为,宗教的传播,“还有族群的频繁接触,即使是间接的,也带动贸易及文化交流。”这样的结果就是,“从汉代开始,中国不断输出丝绸,输入西方产品。葡萄、胡葱、西瓜之属,成为中国的常用食物;胡琴、眩戏(即今日的魔术)……成为中国生活中的常见事物。”在一切传播手段里,中古时代的佛教传播无疑是很高妙的。它平和如春风化雨,细微如春雨人心,不知不觉占据了人的心灵。佛教善于利用音乐舞蹈的艺术手段来宣扬其深奥玄秘的教义,音乐又是佛教法事和供养的重要形式。佛教虽然将音乐艺术蒙上了神秘的面纱,但基本上仍然是现实生活的曲折反映,尤其是一些乐器的形象,基本上都是不加任何改变地刻画进入了壁画中,而壁画上伎乐图的舞姿似乎又能让今天的人们听到中古时代的乐声,看到那个年代人们的身姿、服饰、面貌甚至精神气质。

如此大规模的开窟建寺,对于当时完全靠肩扛手提才完成洞窟挖掘的龟兹来说,无疑是个奇迹。毕竟,那只是个农业文明的年代;毕竟,他们那时只有几万人。在经济上。龟兹既不能和西域各大国相比,更不能和内地强大的王朝相提并论,再加上还要供养这么多的和尚,开凿这么多的石窟,这个小国的经济能力根本达不到。但是,当时的龟兹又恰恰做到了这一点。这主要在于龟兹的地理优势:处于丝绸之路中道的中心节点,东西方的贸易带来了文化的繁荣和开放,也足够支撑它建佛寺、挖洞窟的这些庞大开支了。

在龟兹石窟壁画中,人物的裸体形象也非常丰富。佛教传自于印度,在那个热带、亚热带国家,薄衣短袖甚至赤裸上身是常见的现象,反映在佛教艺术中,宽衣短衫也就成了佛的基本服饰。而一些裸体形象也是这个佛经里面所要求的,包括根据佛经里的故事。比如有一幅《降三魔女图》的壁画,三个魔女速速解脱衣裳,就是都把衣服脱掉,勾引悉达多王子,就是想破他的戒、破他佛法。但是悉达多不为所动。佛经里说都脱了衣服,那古寺壁画就真的画出裸体的形象。这一方面是佛教教义,另一方面就是西方传来的裸体画风观念。这一点,在唐朝时代的西域尤为明显。唐朝本身就是个开放的大国,东西方文化杂陈,连朝廷的一些高官武将都是少数民族,像安禄山、史思明、高仙芝这些将领都是少数民族,他们的观念和做派实实在在影响着当时的世俗和宗教社会。

不管是要赤裸得一无所有,以示虔诚,还是极尽妖媚,表达世俗的诱惑,壁画上的裸体人像都以最简洁又最本真的手法表达着它的宗教思想。

释迦牟尼创造了佛教以后,感到裸露总是不雅观,所以主张要净化,而不是裸露的东西就直接进入宗教、进入社会。

佛的关怀也惠及动物。在龟兹石窟琳琅满目的壁画中,那么多栩栩如生的动物也作为一种符号表达着神秘的宗教意境。在佛教的思想领域,鸟兽鱼虫被视为与人同源同类,有着和人一样的智慧和灵性。人们借动物与人、动物和动物之间的故事说因缘、说禅定,佛教经义通过生动活泼的动物形象展现在人们的面前,既直观明了,又耐人寻味。比如后世有“蝼蚁尚且贪生”这样的话,人们就用这话喻示“惜命、护生”,其源盖出于此。

这些壁画反映了佛学的教义,也更深刻地反映了当时人们的现实生活和整个文明发展脉络。

据龟兹当地文献记载,当时龟兹僧尼寺庙众多。但是,与中原地区僧尼的最大区别是每三个月就要换一次修行的寺院。这又是为什么呢?文物专家刘金明对此的解释是,龟兹一带主要寺庙和石窟区是按照小乘佛教修行的阶梯来的。比如说,你从一开始修行,第一步是启蒙的,你先修一乘禅,那么修一乘禅,你就到指定的修一乘禅的寺庙去接受启蒙教育;后来等到一乘禅修得阶梯完成得差不多了。需要更深的修行的时候,又要换到修二乘禅、三乘禅的寺院了。而一般僧人要修到四乘禅才可以受戒,证明你通了佛理。而这之后,你再修行就不需要师父给指点了,因为你都学会了,就自己找个地方,慢慢地去闭关修炼了。因此,不同古寺里的壁画是针对不同的修炼僧人,所以有所不同。

龟兹不仅贡献给了我们佛教的辉煌艺术,还出现过很多的高僧大德。而这其中,鸠摩罗什对龟兹乃至中原地区的佛教影响是最大的。

这个传说中自幼随母亲一起出家、能够日诵三千经的神童,是中国文化史上不可或缺的人物。如今人们从口中说出来的“世界”“未来”“心田”“爱河”“粉身碎骨”“回光返照”等等耳熟能详的话语,都是这位西域高僧留下来的财富,可见鸠摩罗什在中国文化史上影响之大。据说,龟兹王把他封为国师时鸠摩罗什才二十多岁。后来,他经常讲经,使得西域各国的国王都聚集到龟兹,听他讲佛法。各国国王都成了他的铁杆“粉丝”,甚至恭敬到匍匐在地,让他踩着国王们的脊背,走到讲坛上去讲经,可以说是声名远播。这里面当然有夸张的成分,但是,鸠摩罗什的影响之大也可想而见。由他翻译的佛经一千多年来一直是中原佛学的经典,一些寺院甚至规定了某些经卷必须以鸠摩罗什所翻译的为准。如今,在陕西一带仍有鸠摩罗什的遗踪。

有了丝绸之路的商道,有了鸠摩罗什,有了中原以及整个东亚佛学的盛行,也就有了佛学东渐路上的西域古寺。而作为其中的一个环节,最不可缺少的就是在荒凉的山粱上有了石窟,光秃的石壁上有了色彩、有了光影、有了故事、有了思想、有了文明,也有了我们今天的寻寻觅觅。

佛光千载不灭

龟兹绘画中最常见的是菱格画,就是在一个菱格画中,画出一个本生故事或因缘故事,其背景多为山林树木。而这些树木的画法,往往运用中原六朝作画风格,很多树木被画成一只伸出的手臂或张开的手指,这在龟兹石窟的早期壁画中几乎处处可见。

当德国人在克孜尔获得大量文物时,法国人伯希和(Paul Pelliot)于1907年来到库车。这位能说一口流利汉语的汉学家是手持《大唐西域记》来“按图索骥”的。他把目标定在了《大唐西域记》中有过记载的雀离大寺。

《大唐西域记》中是这样记述高僧玄奘所见雀离大寺的:“隔一河水,有二伽蓝,同名怊(chāo)怙(hù)厘寺,而东西随称,佛像庄重,

殆越人工,僧徒清肃,诚为勤励。”这个怊怙厘寺就是雀离大清静,也就是我们今天所能见到的苏巴什寺院遗址。“苏巴什”是“水的源头”或“龙口”的意思,因为正处于库车北山龙口,当地人便习惯地称它为“苏巴什”。这个佛寺始建于东汉(公元1世纪),到了隋唐(6~8世纪)盛极一时。唐贞观二年(628年),中原高僧玄奘印度取经西行至此,在这个寺院滞留两个多月。据考证,鼎盛时的寺院面积达19万平方米,这也是迄今为止新疆地区发现的最大的佛寺遗址。它被季节性河流库车河分为东西两寺,两寺隔河相望。7世纪中叶,唐安西都护府移设龟兹后,内地高僧更是在此云集,梵音袅袅,晨钟暮鼓,幡火不绝,佛运昌盛。及至13、14世纪之后才渐渐消落。

当年,玄奘千里迢迢来到佛国龟兹时,龟兹王在这里举行了盛大的欢迎仪式。玄奘在书里这样形容这个寺院:僧徒蜂拥涌来,钟声齐鸣。在大殿敬佛的烛光中,诵经者不绝于耳。

当时龟兹小国僧众居然达到五千之多,将其称为佛国倒是名实相符的。玄奘在佛堂里讲经一月有余,与当地的僧众还时有辩论。佛学的交流促进了中原和西域的文化融汇。

从1902至1908年,日本大谷光瑞探险队也曾多次到库车地区进行考察发掘。除获得佛像、壁画、古钱币和文书木简外,不论是法国的伯希和还是日本大谷光瑞探险队,都发现和带走了珍贵的舍利盒。其中由大谷光瑞探险队的渡边哲信和掘贤雄于1903年带往日本的一个舍利盒尤为特殊。这个舍利盒为木质,盒身被红、灰白、深蓝三种颜色覆盖,盒内仅存骨灰,外形没有什么特殊之处。然而,到了1957年,有人对此盒进行研究时发现,这个舍利盒的颜色层内竟然有绘画痕迹。剥去表面颜料,显露出盒上绘制的图像——精美的乐舞图,这倒是当时的探险队所万万没有想到的。

龟兹舍利盒乐舞图的再发现,引起了人们的广泛关注。从舞蹈者头戴的各种面具和乐舞的气氛等特点来看,这是一幅典型的龟兹“苏幕遮”乐舞图,唐朝段成式的《酉阳杂俎》就有此种舞蹈的记载。也就是说,舍利盒上所绘内容,是古代西域地区著名的歌舞戏乞寒胡戏。这对于了解古代龟兹地区的世俗生活、宗教信仰、审美情趣和艺术追求,都是不可多得的实证。

除了舍利盒,外国探险考察者在对苏巴什古城的发掘中,还找到了以前未曾发现的一种文字——吐火罗文文书和佛教典籍。

无论是外国探险队还是中国考古工作者,在龟兹地区的考古发掘中均没有发现成规模的墓葬。只是在佛寺的周围发掘出了大量的骨灰盒,而且有些骨灰盒非常地精美。可见,龟兹存在的八、九百年间,居民普遍信仰佛教,死后火化,然后埋在寺院里头……

佛教自公元1世纪传入塔里木盆地的于阗国。此后,佛教便在塔里木盆地的一南一北流传起来,并且沿着丝绸之路东传,进入河西走廊及中原各地。西域的古寺和古寺里的壁画就是中土佛教的前世今生。当时西域的佛教包容性很大,于阗国盛行的大小乘佛教,就各传经典,并行不悖,和谐共处。也正因为对于教派之间没有什么门户之见,因此,库车一带的克孜尔是小乘佛教寺院,库木吐拉则是汉人僧俗为主的大乘佛教寺院,两个相处很近的寺院几百年间各供香火,相安无事;而在壁画、音乐上又能各自吸收消化所需的艺术营养,使得我们今日看到的西域佛教艺术摇曳多姿。