论国际体系作用于中国媒介制度变迁的途径与机制

2010-11-20潘祥辉

潘祥辉

(浙江大学 传播研究所,浙江 杭州 310028)

媒介与大众传播研究

论国际体系作用于中国媒介制度变迁的途径与机制

潘祥辉

(浙江大学 传播研究所,浙江 杭州 310028)

作为一个制度体系,国际体系在一个开放的环境中会通过一定的传导机制对本国制度产生影响。国际传媒对中国媒介制度的影响机制有直接输入和间接输入两种。在一个相对封闭的媒介环境中,外国媒介的直接或间接进入能够打破国内媒介已形成的均衡,从而引起媒介制度的变迁。国际媒介制度作为一种制度体系与观念体系,会通过跨国媒介集团的投资、媒介人的跨界流动、媒介领域的学术交流、国际化了的媒介教育等途径渗入到国内,作用于国内媒介制度的变迁与转型。国际体系具有很强的刚性,一些国际制度或“惯例”具有重要的软约束功能和价值分配性含义。随着中国改革开放的深入,“国际体系”与中国的“互相嵌入”的程度在加深。

国际体系;中国媒介;制度变迁;影响机制

媒介制度指嵌入于政治、经济、文化等社会结构中的媒介组织及媒介运行的正式与非正式的程序与规则。中国媒介及其运行规则处于转型之中,其转型与变迁受到多种因素的影响,国际体系在其中发挥着重要作用。从制度分析的角度看,国际体系实际上是一个制度体系与规则体系,这一体系在一个开放的环境中会通过一定的传导机制对另一个制度体系产生扰动,在国家、市场、社会等各个层面上对另一种制度体系发生影响。有学者认为:“打通国际——国内界限的传导机制有三种,它们分别代表着国家、市场与社会层面的传导机制:一是政治权力;二是价格运动;三是人口及其相关的跨国社会运动所带来的意识形态传播。”[1]笔者将它简化为“权力机制”“价格机制”“意识形态传播机制”,这三种传导机制之间本身也存在很强的相关性。中国介入全球化的程度越深,国家主权的控制力与影响力就越受到制约,媒介制度安排就越容易受到国际体系的影响。

一 国际传媒的输入及对中国媒介的影响

从历史发展看,国际传媒的输入对中国媒介制度的演化有着重要的影响,其影响机制可以从以下两个方面来分析:

(一)国际传媒的直接输入

这里指国际传媒直接登陆国内,与国内媒体同台竞争。近代以来,这种直接输入的模式就一直存在,并对中国媒介的转型产生了重大影响。1840年以来,由于租界及通商口岸的存在,清政府无法阻止国外媒体的进入,一直到1949年,中国都有国际传媒的直接输入,即外国人按照外国的媒介制度在中国创办(或发行)媒介。这种直接输入对于中国媒介制度变迁的意义在于:它在中国的“官报”制度体系之外树立了另一种模式,提供了一种更有效率的媒介制度范式供中国人学习、模仿,并在中国人建立自己的媒介之后参与到媒介竞争中去,这样,中国媒介就与世界媒介在同一个地域有了竞争与交流,通过学习、交流与竞争机制,直接拉近了中国媒介与世界媒介的水平,并在制度模式上两者日渐趋同。

如民国时期,中国境内就存在大量的外国媒体。以英国为例,在香港有《德臣报》(The China Mail)、《孖剌报》(Hongkong Daily Press)、《香港电讯报》(Hongkong Telegraph)、《南华早报》(The South China Morning Post),在上海有《字林西报》(North China Daily News)、《文汇报》(The Shanghai Mercury)、《上海泰晤士报》(The Shanghai Times)等。英国通讯社路透社在中国更是占据重要地位。此外,英国本土的主要报纸《泰晤士报》《曼彻斯特卫报》《每日电讯报》《晨邮报》《每日邮报》等都在中国派驻记者。日本、美国、俄国、法国、德国等都在中国创办了大量媒体。[2](PP.160-162)这一时期外国媒介的输入还表现在通讯社与广播等“新媒介”的移植上。美国人创办的“大陆报—中国无线电公司广播电台”于1922年1月23日晚首次开始播音。从第一个广播电台的出现开始,据不完全统计,在中国境内陆续开办广播电台的国家有美、日、英、法、德、意大利、瑞士和苏联等,它们所办的广播电台累计近100座,时间前后达20多年之久,直至1949年,外国在华广播电台才在中国最后绝迹。[3](P.187)

外国媒体直接输入中国的意义在于:作为不受中国媒介法律约束的“另外一种制度安排”,它对中国媒介形成了一种示范与竞争,这种“示范”与“竞争”显然会对中国媒介形成推动力量。在一个相对封闭的媒介环境中,外国媒介的直接进入会打破国内媒介已形成的均衡,促使媒介的竞争格局改变,从而引起媒介制度的变迁。但1949年以后,外国媒介再也没有在中国内地扎过根,1978年以来尽管有所改观,但只允许在三星级以上涉外宾馆收看国外电视节目,外商投资传媒业受到严格限制。在本土,我们缺失了外国媒介的“参照物”与“竞争对手”。

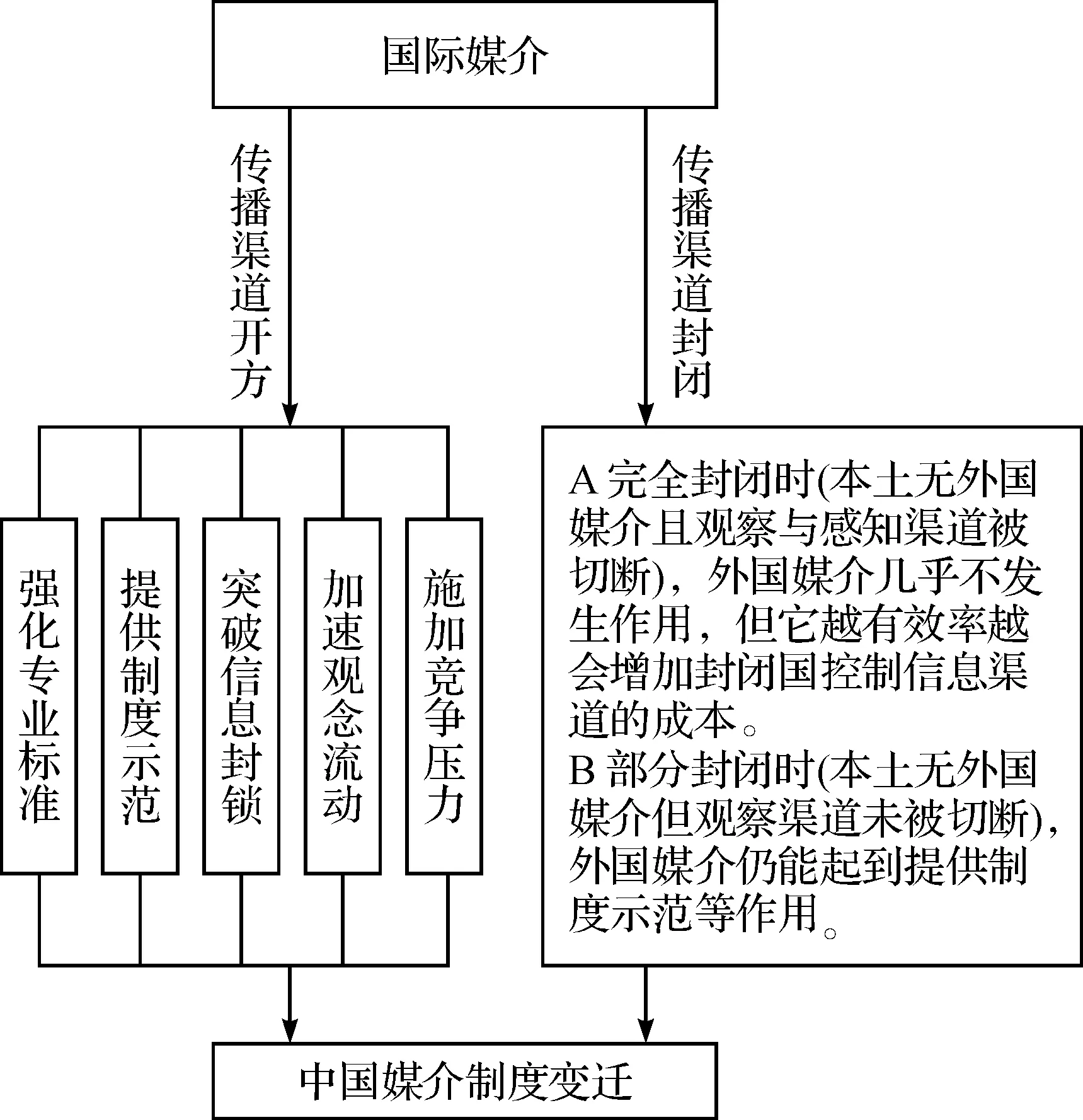

(二)国际传媒的间接输入

如果说1949年以前国际媒体进入中国是以直接输入的方式进来的话,那么1978年以来,它更多地是以间接输入的方式影响国内媒介。间接输入是国际传媒影响国内媒体的第二条路径。国际媒介即便被拒之国门之外,但如果它能够被国内所看见、所感知,那么它仍然能够对国内媒介制度变迁发挥影响。这时它的影响机制是:第一,树立一种制度示范,在另一个国度或区域内与国内媒介进行效率层面的“竞争”与比较,显示出两者的优劣,这种优劣可以通过媒介的公信力、影响力与媒介的营利能力等具体指标体现出来。一般而言,越具影响力与公信力、越具营利能力的媒介其制度越优越,越具竞争力;第二,它可以通过报道国内所不能报道的新闻,提供国内所不能提供的信息,并通过“内销”的方式传播进来,影响国内的制度变革,同时削弱国内媒介的公信力,促进媒介制度变革,这时国际媒介的作用在于开辟了另外一个传播渠道,能够打破国内的渠道封锁;第三,国际传媒界还通过评奖、交流或各种形式的合作为中国媒介树立制度参照,通过树立一个“西方标准”引导中国媒介的运行方向。这三点是在国际媒介可被观察和感知的情况下所能发挥的影响机制。但是如果国际媒介完全被隔离在一国领域之外,且其制度示范不能够被国内的同行或公众所观察与感知到,这时国外的媒介制度几乎对国内不起作用。然而要封锁这种观察渠道与感知渠道需要国家投入大量的人力、物力及各种资源,成本高昂,当成本高到无法维持下去的时候,制度变迁还是会发生,这是由媒介制度本身的效率与制度安排的“适意性”(社会成员的满意与适应程度)所决定的。[4](P.216)处于媒介制度效率高端的西方国家,敢于对制度低端的国家开放,而不用投入资源进行传播渠道的封锁,正是因为这种制度安排本身是帕累托的,是有效率的,能够经得起外部制度的竞争与挑战。

国际媒介间接作用于国内媒介制度变迁的作用机制可以用下图来表示:

图1 外国媒介在中国媒介制度变迁中的作用机制

不论是直接输入,还是间接输入,国际传媒的示范性与可模仿性是影响中国媒介转型的最重要的因素。从制度示范与借鉴来看,输出-输入国(或地区)之间的接近性越强(包括地域上的接近、文化传统上的接近、种族、人口的接近等等),移植与趋同的可能性越大。从这个角度来看,香港、台湾与新加坡以及东亚的日本、韩国及印度等国的媒介制度安排都能够为内地的媒介制度变迁提供更多的借鉴。实际上,随着内地、香港和台湾日益紧密的往来与联系,台湾、香港这两个华人社会的媒介制度安排及其效率很容易被内地所观察到,这在客观上构成了“三种媒介制度”之间的竞争。制度安排的优劣与效率很容易显现出来,这在中国内地的媒介制度变迁中具有重要的意义。以香港为例,香港作为另外一种制度体系,对于内地包括媒介制度在内的制度体系的演化发生了重要影响。例如香港电视节目在广东的高收视率,香港凤凰卫视比之内地电视台的竞争优势等,都会打破已有的媒介均衡格局,进而影响到中国的媒介制度安排。尽管在内地目前的体制框架下,香港的媒介体制与媒介机制还只能在外围发挥影响,不宜作过高估计,但也不能忽视“香港效应”的存在*吴国光认为,在中国政治变迁的过程中,香港作为一个不同的政治体系产生了一种可以称之为“香港效应”的政治影响,这种影响表现在三个主要方面:即政治参照、信息传布与香港民主化的试验效果,这已经而且还将影响中国的政治体制改革。见吴国光:《中国政治变革中的“香港效应”》,香港中文大学 “香港对二十一世纪中国人之意义”学术研讨会论文,1998年10月22-24日。。香港对中国媒介制度变迁的影响通过三种途径:一是通过影响中国政治制度变革带动媒介体制改革;二是树立媒介及媒介制度典范供内地媒介及媒介管理者学习模仿;三是香港媒介直接或间接登陆内地,与内地媒介展开竞争,通过竞争改变内地媒介生态。只要存在“制度效率”的差异,没有效率的制度安排始终会受到挑战,并最终被有效率的制度安排所取代,这是制度演化的规律所在。

二 1978年以来国际体系之于中国媒介制度变迁的传导机制

自1978年以来,随着中国改革开放的深入,“国际体系”重新“嵌入”中国,通过加入WTO,中国也将自己“嵌入”了国际体系之中。尽管改革开放实际只开放了经济层面,即通过“价格机制”参与全球市场的分工与合作,但这个“价格机制”显然能够传达到“权力机制”和“意识形态的传播机制”上来,参与世界贸易体系的分工实际上在一定程度上使国家主权受到制约,也客观上冲击着封闭的意识形态,加速了另一种意识形态的传播。正如论者所言:“一旦开放的闸门被打开,国际力量就会通过正式或者非正式的制度渠道介入国内的政治经济中。现有国际体系中由跨国公司、金融资本及其政治代理者组成的权力结合,因为其与中国巨大的投资与贸易利益以及因为这种日益增加的利益联系在中国国内生产的政策选择的机会成本,而加强了其影响中国国内变迁的权力。”[1]在国际体系以“物质流”“金融流”为主要结构的硬权力的国际分配的过程中,以“价值流”“观念流”为主要结构的意识形态分配也随之而来,它同样会有目的地塑造国内的政治经济。“嵌入到国际制度中的观念,无论是流行的世界观、原则的信念或者因果信念——毫无疑问对中国的国内变迁产生潜移默化的作用,尽管这种作用很难评估与度量。跨国公司的投资、公民的跨界流动、学术交流、非政府组织团体的活动等等,这些力量打破了地理界限,在国际-国内之间扮演着沟通行为体的角色。国际观念结构通过沟通行为体的桥梁作用,作用于中国的国内转型。”[1]国际体系对中国媒介制度的影响也是一样。国际媒介制度,不管是宏观的管理制度,还微观的采编与经营制度,作为一种制度体系与观念体系,它会通过跨国媒介集团的投资、媒介人的跨界流动、媒介领域的学术交流、国际化了的媒介教育等途径渗入到国内的观念体系与制度体系中来,作用于国内媒介制度的变迁与转型。通过“权力流”“物质流”“金融流”“价值流”“观念流”等多种途径,国际媒介制度体系能够直接或间接地影响到中国的媒介制度安排。如跨国传媒集团在中国的公关使中国放松对外国媒介的管制(中国现在允许在三星级以上涉外宾馆接收外国广播电视、在广东允许部分外资背景的媒体落地),跨国集团通过种种制度或非制度化的方式投资中国媒介(在广告、电影制作、发行等非媒介内容制作、非意识形态领域渗透),媒介人才的交流与互访及跨国流动、媒介业务和媒介研究等方面的交流和学习等,通过这些途径,将西方的媒介形式、媒介理论、媒介业务、媒介管理及媒介意识形态等直接或间接输入中国,改变或影响中国已有的媒介制度安排。

国际力量对国内媒介制度的影响途径或说传导机制可以用下图表示:

图2 1978年以来国际媒介制度体系对国内媒介 制度变迁的传导机制与途径

在这两种媒介制度的互动中,对制度输出国而言它是一种“植入”或“示范”机制,对制度输入国而言,它是一种“移植”或“内化”机制,“外传”与“内化”构成了中西媒介制度的基本格局。晚清的时候如此,民国的时候如此,今天依然延续着这样一种格局。*从制度分析的角度看,这是因为总体上中国的媒介及其制度安排不如西方有效率,这种效率优劣可以通过媒介的信息传播与权力监督功能对比、媒介公信力对比、媒介的影响力对比、媒介的赢利能力对比等一系列指标体现出来。显然,近代以来,中国媒介在这种制度对比与竞争中始终处于“制度洼地”,因此,中西间的这种媒介制度交往几乎都是单向式的。制度演化的规律表明,制度效率的优劣就如水流,总是从高处往低处流,而不是相反。从这一规律也可以推出,凡是需要“筑坝拦水”的,一定是处于低处的。唯一不同的是,这种“外传”与“内外”的强度与速度在各个时期有所不同,它显然取决于“国家-市场”关系模式以及开放的程度。以中国电影为例,1895世界上第一部电影诞生,十年之后的1905年中国人就拍摄了第一部国产电影。20世纪20年代的上海,中国的电影业几乎与世界同步,这得益于当时开放的社会空间,西方的电影运营制度很容易传导到中国来。但解放以后,中国电影关闭了和西方国家的交流渠道,一味模仿苏联,电影不再是企业化运作,而是收归国有,也不再是作为一种娱乐媒介,而是成为一种宣传媒介,完全沦为政治意识形态的工具。然而1978年以后,当美国大片引入中国时,国人看到了另一种形式的电影。它不仅带来一种全新的观影体验,也带来了电影观念、电影艺术、电影制度的一系列的“示范”与“启蒙”。好莱坞电影的引入使中国电影的格局发生了巨大的变化,旧的电影制度体系难以为继。首先是国产影片观众大量流失,其次是计划时代的电影的制作、发行、放映等一系列制度安排受到冲击。20世纪80年代后,中国导演开始抛弃苏联的意识形态电影模式,转而向欧美学习。在形式和内容上大胆创新,注重电影的艺术功能,淡化意识形态功能。许多导演甚至有意识地以西方电影标准及西方电视观众的“口味”来拍摄中国电影,如以张艺谋、陈凯歌为代表的第五代导演的“新民俗片”《黄土地》《红高粱》《菊豆》《大红灯笼高高挂》,以及后来出现的《二嫫》《五魁》《黄河谣》《红粉》《炮打双灯》《风月》等,将西方的电影艺术形式与东方的文化符码有机地结合在一起,成功地完成了中国电影的国际化输出。“西方标准”显然已经成为中国电影导演的重要参照体系。在电影的运营制度上,中国电影人显然也有着“用好莱坞改造中国电影”的自觉性。冯小刚说:要“用好莱坞的方式打败好莱坞”。张艺谋说:“从投资,制作到发行,推广,系统地向好莱坞的商业操作规则学习,很有必要,从商业角度来说,中国电影越接近规范化操作,说明中国电影越成熟,对抗好莱坞的商业大片,这就是实际行动。”[5]可以看到,随着国门的打开以及“制度优劣”比较效应的显示,好莱坞电影的投资策略、品牌策略、市场策略、营销策略等一系列策略与规则都被中国电影一一复制。1978年以来的中国出版业也是如此,其转型受到国际体系的深刻影响。1978年以来,随着国内出版社数量的急邃增加,出版社自负盈亏的生存压力加大。大量国外出版物进入大陆市场更是直接导致国内出版业格局的变化。许多台湾和香港的出版公司也半明半暗地在大陆开展业务活动,与大陆的出版机构合作出版刊物。在竞争日益激烈的情况下,国内的出版机构不得不增加出书品种、改进书刊内容、缩短出版周期、因应读者需求、尊重市场规律,出版业的整体素质从而逐渐提高了。[6]国际体系的影响力还表现在改变国内出版市场的“游戏规则”上。在1992年5月中国正式加入世界版权公约(伯尔尼公约)之前,中国大陆的出版社翻印或翻译外国著作时从不购买版权,而是径自盗版或翻译出版。但现在这一状况已有明显改变。这种情形也可以从其他媒介如报纸、电视传媒的制度演化中观察到。其共同规律是,越是离意识形态远的媒介领域,西方制度示范的影响越大,越为国内传媒所模仿和移植。

三 全球化时代国际体系的软约束功能对中国媒介转型的影响

有关制度变迁的研究表明,对外开放的程度越深,国内经济社会转型越不可逆于国际体系。在中国,开放的制度意义即意味着用一套西方的市场制度体系替代国内的非市场制度体系。开放越充分,国内体系与国际体系的“互嵌”程度越深。全球化时代使得“国家正经历着一场深刻的变形,这种变形是由世界社会和经济中的结构改变而引起的,这种变形意味着国家不能再像以前那样进行独有的权力要求”[7](P.63)。国家的权力在全球化时代受到一定的挑战。国际体系构成了中国媒介转型的一种“软约束力量”,在很大程度上影响中国媒介的演化进程。

首先,对于一个开放的中国而言,国际体系具有很强的刚性。詹姆斯·罗西瑙(James Rosenau)认为,全球化的出现在全球范围内迫使政府和社会适应这样一个世界,在其中,国际与国内、外部与内部之间的明确区分已不复存在。[8]在这样一个背景下,尽管国家仍可以宣称其对国家领土边界内发生的事务具有至高无上的特殊权威,但国家的权威在一定程度上受制于国际治理机构不断扩张的权限,以及来自国际法的义务的约束。[9](P.8)国际体系的这种刚性首先通过定义一些核心概念、赋予一些制度以合法性等体现出来。当代国际制度,包括媒介制度大多是按照自由主义理念设计出来的(准确地说不是设计而是基于西方的传统演化出来的)。特别是在法西斯的媒介制度和苏联的媒介制度“解体”以后,世界上除了朝鲜等极少数国家,已经没有单一的媒介体制,剩下都是一国内多元并存的媒介体制。就报业而言,基本都是“注册制”,没有审查制度。就广播电视而言,主要是两种体制:一种是以美国为代表的私营为主、兼有公营的媒介体制;一种是以西欧为代表的公营为主、兼有私营的媒介体制。而这两种模式都是以自由主义和多元主义为核心理念,并以之为前提建构的。自由主义的媒介制度获得了广泛的合法性,在长期的制度竞争中,这种媒介制度也显示了极大的制度效率,使一些低效率的媒介制度安排相形见绌。这无疑会对一些非主流的、低效率的媒介制度安排构成压力。

其次,一些国际制度或“惯例”具有重要的软约束功能和价值分配性含义,它们承担着国际体系中重要的价值分配功能。如联合国1948年通过的《世界人权宣言》,1966年12月6日在21届联合国大会上通过的《经济、社会和文化权利国际公约》和《公民权利和政治权利国际公约》等,就以“国际条约”的形式确定了一些基本准则。对联合国会员国而言,《经济、社会和文化权利国际公约》和《公民权利和政治权利国际公约》这样的条约显然具有一定的“价值分配”和“软约束”功能。*魏永征指出:《公民权利和政治权利国际公约》第19条与媒介权利有关,它已为我国香港特别行政区政府《人权法案条例》(Chapter383, Hong Kong Bill of Rights)的第16条全文转引,成为我国目前唯一的带有官方性质的中文文本,其全文如下:“一、人人享有保持意见不受干预之权利。”二、“人人有发表自由之权利;此种权利包括以语言、文字或出版物、艺术或自己选择的其它方式,不分国界,寻求、接受及传播各种消息及思想之自由。”三、“本条第二项所载权利之行使,附有特别责任及义务,故得予以某种限制,但此种限制以经法律规定,且为下列各项所必要者为限:a.尊重他人权利或名誉;b.保障国家安全或公共秩序,或公共卫生或风化。”魏永征认为,《公民权利和政治权利国际公约》第19条是在前人的各种有关思想自由和表达自由的经典表述(法国《人权宣言》第11条、美国《宪法第一修正案》、《世界人权宣言》第19条、《欧洲人权宣言》第10条等)的基础上,就有关思想自由和表达自由的问题做出了迄今最明白、最完整、最全面的表述。它已成为一种国际性的准则,发挥着制度功能。参见魏永征《〈公民权利和政治权利国际公约〉第19条解读——〈新闻传播法教程〉第二版修改札记之三》,中华传媒网学术网,http://academic.mediachina.net/scholar-wq.php?name=%CE%BA%D3%C0%D5%F7,2008.4.3中国于1997年加入了《经济、社会和文化权利国际公约》并经全国人大批准。1998年中国政府代表在《公民权利和政治权利国际公约》签字,尚待全国人大批准。显然,这种“软约束”会在一定程度上制约国家主权在制度安排中的作用力。2007年,《外国记者和外国常驻新闻机构管理条例》(1990年施行)发生了“演化”。2007年1月1日开始实施的《北京奥运会及其筹备期间外国记者在华采访规定》:北京奥运会及其筹备期间外国记者在华采访只要征得采访人同意就可以进行采访,以往制度中的“外国记者在中国采访必须有中国国内单位接待并且陪同”“赴地方采访必须向外事部门申请”等被废除了。有学者认为,这是“中国新闻管理制度的历史性进步”[10]。显然,这一“制度变迁”和奥运会这一“国际性的体育赛事”及包含其中的“国际惯例”的影响是分不开的,2008年10月颁布的《外国记者在华采访规定》确认了这一原则,完成了中国媒介制度的一种转变。除了“渗透”和“施压”,国际制度体系还会以一种“对抗”的方式作用于中国的媒介制度变迁。最典型的就是国际电影节对违反中国《电影管理条例》的“地下电影”的“包庇”和“纵容”,在国内没有合法性的电影在国际上却受到肯定和褒扬*如2006年5月,青年导演娄烨携既未通过广电总局审查,又未拿到电影公映许可证的影片《颐和园》参加戛纳电影节,此前,他的《苏州河》也是违规参赛。类似的电影还有王小帅的《十七岁的单车》、姜文的《鬼子来了》、张元的《过年回家》,以及张艺谋的《活着》等。而之所以这些导演敢于违反这些电影管理制度,唯一的原因在于有国际电影市场的存在。,在一定程度上影响了中国内部的媒介管理体制,至少是“鼓励”了更多的电影导演去“违规”,从而使得现有的制度安排处于“失效”状态。

第三,国内政治经济与国际政治经济一体化的趋势越来越明显,这同样会作用于国内的制度变迁。加入WTO是中国自愿融入国际体系的标志,“入世”以后,我国面临的是新的国际竞争体制环境、法律环境。尽管中国加入WTO的协定书中并没有就外国新闻媒体准入和中国媒体进入外国新闻市场达成任何协议,但其制度框架仍会对中国媒介制度产生影响。童兵认为,中国入世意味着必须履行“WTO”的相关原则并承担相应责任。这些原则和责任主要有:1.低关税和减除贸易壁垒原则。2.最惠国待遇原则。3.国民待遇原则。4.跨境服务和消费的原则。5.人力资源自由流动的原则。6.保护知识产权的原则。7.信息透明的原则。因此,置身于WTO制度体系的中国传媒业也必须遵守这些规则,由此带来了对中国媒介的现实挑战:低关税降低了海外传媒进入中国的门槛;最惠国待遇给了所有成员国(地区)准入中国市场的机会;国民待遇和跨境服务保障中国公民有权接触获准进入的海外媒介;人员自由流动使国内传媒从业人员有可能进入进驻中国的海外传媒就业;对知识产权的尊重要求中国新闻传媒业有偿使用他人的知识产品,并加大打击盗版行为的力度;信息透明原则对中国新闻报道的透明度和政府监管传媒法规的透明度提出了更高的要求。[11]这种规则体系及其所带来的挑战显然会影响到中国的媒介制度格局。丁柏铨则将“入世”对我国新闻传播业的影响概括为四个层次:第一层次,“入世”以后,我国国民经济中的某些重要的物质生产部门以及与新闻传播业有着较为密切关系的产业,首当其冲地受到巨大影响,由此必然对新闻传播业造成相应的间接影响。第二层次,“入世”以后,对国内电信业、网络业这些信息产业构成部分的影响,会在较大程度上直接冲击新闻传播业。第三层次,由大量西方文化产品涌入国门而造成的西方思想文化影响,由此对我国的新闻传播业将形成强有力的冲击。第四层次,“入世”以后,社会公众的价值观念受到巨大冲击,由此必然全面地影响我国的新闻传播业。[12](PP.268-272)的确,信息技术的发展使全球范围内的信息与观念流动加快,这对中国媒介的转型也将产生重要影响。全球传播的一个主要特点是实时性。实时的电子传播冲破了国与国之间的障碍,全球公众同时接受全球媒体的传播产品,这种传播方式使掌握着全球性媒体的国家控制着全球公众的思考与关注点,也使全球公众的思想与意识趋同。[13](P.153)

第四,国际体系将随着NGO组织、跨国公司及跨国传媒集团进入中国对中国传媒业产生直接影响。国际非政府组织(NGO)的活动内容有信息咨询、游说政府、监督国家、举办平行峰会、参与发展项目、国际协调和救助等,对推动国际政治朝着整体化、民主化的方向发展及赋予国际政治以伦理价值约束具有重要作用。在全球公民社会的建设中,我们不能忽视国际NGO的力量。据相关部门资料统计,到2004年,已在工商部门登记的外国非营利组织的代表机构有两千多家,实际上没有登记的可能更多。一些国际NGO组织也从早期的扶贫、环保领域开始介入中国的政治、法治、传媒等敏感领域,积极推动中国的社会转型。记者无国界组织、“国际记者培训项目”等组织,在中国进行记者培训、司法研讨、学术资助等,通过这种方式来传播一些新的理念,推动国际范围内的新闻自由。这对中国新闻界能够产生一定影响。而随着中国媒介产业化的发展,外国的利益集团尤其是国际传媒集团对中国市场虎视眈眈,通过各种方式逐步渗入中国。美国在线-时代华纳、新闻集团、贝塔斯曼、维亚康母、迪斯尼等等国际传媒巨头都以不同的方式登陆中国,抢滩中国市场。经我国有关部门同意,有33个电视频道可在涉外酒店和部分社区落地。进入中国的外资平面传媒则已经不胜枚举。这些外国媒介集团显然有其自身的利益诉求,通过渗入中国,参与到中国媒介制度的博弈中来,一定程度上改变了国内媒介领域的均衡格局。

罗伯特·基欧汉(Robert Keohane)和约瑟夫·奈(Joseph Nye)认为,全球化产生了一个更为复杂和相互依赖的国家体系,在其中,跨国规则和组织获得了影响力。[14]中国的政策制定者也将顺从而不是可逆于这种规则体系。为了应对全球化及其挑战与后果,“中国领导人已经开始在国家体系中引入重大变革。这些变革无疑推动着国家变得更现代化。在这个意义上,中国国家开始变得更加具有西方特征”。[15](P.33)这些变革也包括媒介管理与制度设计上的转变。从制度分析的角度看,全球化促使中国与外部世界的关系逐步演化成相互依赖,权力、生产及观念得以借助更多正式与非正式的渠道在国内-国际间流通,国内政策选择与国际体系因素变得更加敏感,由此带来的“溢出效应”直接或间接影响到中国的媒介制度安排。

[1]苏长和.国内-国际相互转型的政治经济学——兼论中国国内变迁与国际体系的关系(1978-2007)[J].世界政治与经济,2007,(11).

[2]方汉奇.中国新闻事业史[M].北京:中国人民大学出版社,2004.

[3]赵玉明.中国广播电视通史[M].北京:北京广播学院出版社,2004.

[4]张旭昆.制度演化分析导论[M].杭州:浙江大学出版社,2007.

[5]邵培仁,潘祥辉.论全球化语境下中国电影的跨文化传播策略

[J].浙江大学学报(人文社科版),2006,(1).

[6]洪浚浩,李永平.在市场经济与改革开放下的中国出版业:变化、问题及前景[J].当代中国研究,2001,(2).

[7]苏珊·斯特兰奇.权力流散——世界经济中的国家与非国家权威[M].北京:北京大学出版社.

[8]James N.Rosenau. Turbulence in World Politic:A Theory of Change and Continuity[M]. N Princeton, J: Princeton University Press,1990.

[9]David Held, Anthony McGrew,David Goldblatt, Jonathan Perra ton. Global Transformation: Politics, Economics and Culture[M]. Stanford, CA: Stanford University,1999.

[10]孟建,陶建杰.中国新闻管理制度的历史性进步——我国实施“北京奥运会外国记者采访规定”的理论阐释[J].新闻记者,2007,(5).

[11]童兵.加入世贸组织三年中国传媒格局的嬗变与前瞻[J].复旦大学学报(社会科学版),2005,(1).

[12]丁柏铨.中国当代理论新闻学[M].上海:复旦大学出版社,2002.

[13]孙嘉明,王勋.全球社会学——跨国界现象的分析[M].北京:清华大学出版社,2006.

[14]Robert Keohane, Joseph Nye. Power and Interdependence: World Politics in Transition[M]. NewYork: Longman,2000.

[15]郑永年.全球化与中国国家转型[M].杭州:浙江人民出版社,2009.

(责任编辑:沈松华)

TheEffectofApproachesandMechanismsoftheInternationalSystemontheChangesofChina’sMediaInstitution

PAN Xiang-hui

(Communication institute, Zhejiang University, Hangzhou 310028, China)

As a system of institution, the international system can influence other systems by the transmission mechanism in an open environment. There are two approaches by which international media can have an impact on China’s media institution: direct input and indirect input. In a relatively closed environment, foreign media that directly or indirectly influence China can break the balance that domestic media have formed and lead to the changes of the media institution. Since 1978, though the media system has not changed, the significance of reform and opening up is that it has opened up our observation field of vision. As a system of concepts and institution, the international media system, regardless of the macro-management system or the micro-editing and management system, will infiltrate into the change of domestic media institution through the investment of transnational media groups, the cross-border movement of reporters and editors, the media field of academic exchanges, and international media education. With the deepening of China’s reform and opening up, the “co-embeddedness” between the international system and Chinese institution has become deeper and deeper. So, the international system has turned out to be more and more influential.

Chinese media; international system; system changes; effect mechanism

2009-08-10

潘祥辉(1977-),男,江西黎川人,浙江大学传播研究所博士后,浙江传媒学院新闻与文化传播学院教师,研究方向为媒介社会学。

G206.2

A

1674-2338(2010)02-0077-07