高职院校计算机文化基础课教学的思考与探索

2010-11-06龚利森任锁全

龚利森,任锁全

高职院校计算机文化基础课教学的思考与探索

龚利森,任锁全

在总结几年来教学经验的基础上,对计算机文化基础课的教学分别从整合教学内容、改革教学方式和合理应用教学手段等方面作了研究和探讨。

计算机文化基础;整合;任务驱动;教学手段

随着社会的发展和科技的进步,作为一种基本的工具,计算机的应用显得特别重要。计算机文化基础课程是目前各类高职院校中面向非计算机专业学生开设的公共基础课,它的开设目的是为非计算机专业的学生能掌握计算机基本知识和基本操作技能,培养学生的计算机文化意识。通过本课程的学习,使学生掌握正确的学习和探索计算机知识的方法,以适应就业和工作的需要。针对高职学生的特点,笔者近几年对计算机文化基础课的教学进行了积极改革和探索。

一突出高职特点,合理整合教学内容

现行计算机文化基础课的教学内容一般包括计算机基础知识、Windows操作系统、Office应用软件及网络基础与应用等几大部分内容。但计算机文化基础课的课时数很少(一般只有60学时左右,包括理论课和上机课,比例为1:1),存在课程少任务重的问题。

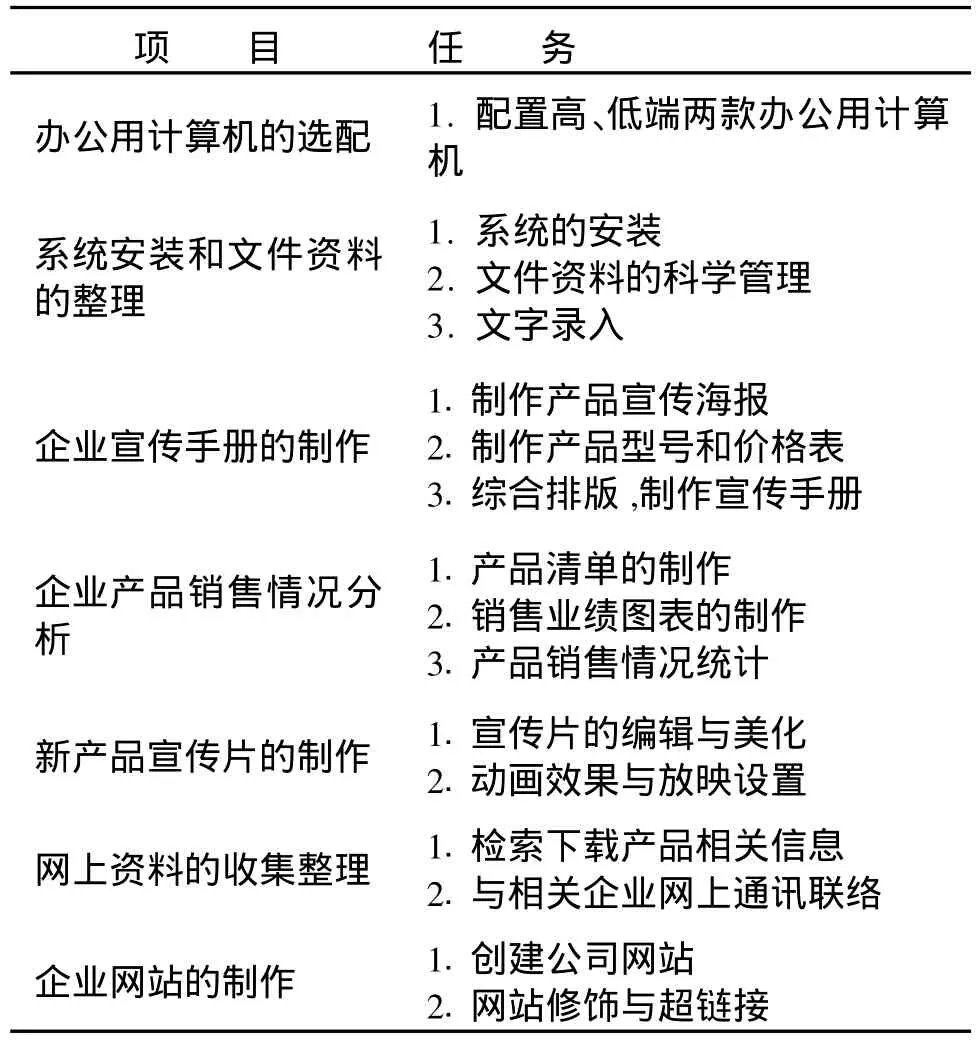

表1 教学项目

为此,笔者将整个课程根据知识结构和实际应用设计为七个项目。每个项目又分解为若干个具体任务,对应每一堂课,有些在课堂上完成,有些在课外完成。见表1。

将教材内容项目化、任务化后,可以极大地激发学生学习兴趣和学习主动性,明显地提高教学效率和效果。比如计算机基础知识部分的内容基本都是理论,而且有许多新概念和技术术语难学难懂,相对枯燥乏味。按一般的教学方法,费时而且学生很难理解。我们给学生两周时间,让学生以小组方式利用课余时间到电脑城去模拟配置两款电脑(一款高配、一款低配)。要求通过查询资料、询问销售商、小组商讨,确定性价比最佳的配置。最后教师用两个课时的时间,结合教材进行点评、补充。结果本来枯燥难懂的专业术语,学生张口就来,头头是道。

二、以人为本、任务驱动,激发学生的学习兴趣

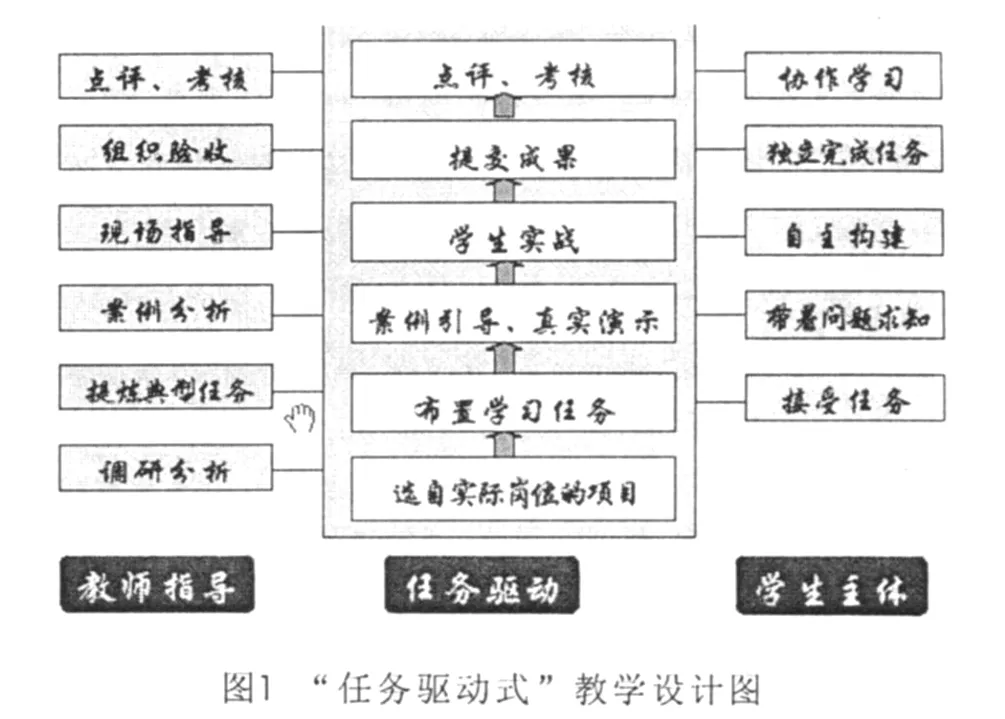

刚进入大学校门的学生具备的计算机知识及应用能力存在很大的差异。有些学生所掌握的计算机知识及技能已经基本涵盖了计算机文化基础课程的内容,也有部分学生很少使用计算机,对计算机有一种特别神秘的感觉,容易产生畏难情绪。针对这种情况,笔者在授课过程中采用了分组教学的方式 ,旨在以小组为单位,使学生协作学习,加强动手能力。在授课前先摸清学生计算机水平,然后对学生进行分组,3-4人一组为宜,有基础的和没基础的互相搭配。另外也可以在每个班里找几个基础较好的学生作为教师的助手在上机课和课外协助教师进行辅导。见图1。

同时,在一开始就应强调本课程的学习方法,基础差的学生学计算机的最大问题是不会学。本课程是基础技能课,会操作就行,关键在于多上机练习、多问,不特别提倡独立钻研,不会就问,独立钻研半天的内容一问几分钟就解决问题。所以关键在于教会学生怎么学习本课程,“授之以鱼”不如“授之以渔”。

采用“任务驱动式”教学,教师给学生提出应完成的任务和要求,准备好教学案例,让学生带着问题学,边学边做,在教师的适当引导和演示下,或独立或小组合作完成相应任务。

把教材中的每一章设计一个大任务,再将大任务分为若干分任务,每一节又由一个或几个小任务组成,分布到每一堂课上。每堂课的任务又分为基本和选做两部分。要求以小组为单位互相协作、独立完成。这样就可以极大地调动学生学习的积极性和主观能动性,又可以照顾到学生的基础差异。根据每部分内容的特点和难易程度,布置灵活多变的有针对性的课外上机作业,并适当留给学生一个自由创造、自由发挥的空间,以充分调动学生的学习积极性。

三、结合课程特点,采用有效的教学手段

现在的计算机文化基础课程的教学基本是一节理论课一节上机课,理论课大都是在多媒体教室进行。多媒体教学虽然极大地丰富了课堂教学内容,拥有更大的信息量,使讲授内容更直观,但是在计算机文化基础课的多媒体教学中大多数时候都是处在“演示”的阶段,缺乏教学的互动,学生自主学习的积极性没有被调动起来。同时,授课过程中信息量大,速度快,学生容易疲劳,理论与实践分离的方式不能及时将课堂教学中教与学、说与做有机的融合,学生遗忘快,影响教学效果。笔者在这几年的计算机文化基础课的教学中一般采取如下措施:

11在教学演示过程中,教师尽可能少讲,突出重点难点、贵在引导。教学过程中具体操作演示尽可能让学生完成,教师只是适当进行提示、讲评。这样学生在课堂上听讲的注意力会更集中,主动性和积极性会更高,效率会比只是教师讲或演示要好得多。在课堂上及时把学生作业中存在的问题详细地讲清楚,对学生来说学多少是一回事,掌握多少才是关键。

21如果条件允许,不妨把所有课时都安排在机房。在机房用多媒体或者用电子教室、NetMeeting等软件讲课,边讲边练、及时辅导,这样会大大增加学生上机实践的时间,学生学习的积极性和效果会有显著提高。

31最大程度发挥课件和网络的作用。由于计算机文化基础课主要是技能操作类课程,一般的幻灯片课件在教学中可以起到辅导和补充的作用,但毕竟无法体现具体操作过程。如果能用录屏软件把相关操作录下来,让学生在上机或课外时结合课件作为参考,则会起到很大的帮助作用。同时如果可能的话,教师可以制作计算机文化基础课程教学网站,通过网络进行授课、答疑、布置与批改作业、测试等,这样做会缩短教师与学生空间上与时间上的距离,为学生提供了更深、更广的教学内容。

总之,计算机文化基础课程教学必须与时俱进、不断创新,只有对教学目标、教学内容、教学手段和方法进行科学的研究和大胆的改革,切实提高教学效果,才能真正突出“以就业为导向、能力为本位”的职业教育特点,真正提高高职院校学生的计算机水平,为他们以后的学习打下扎实的计算机基础,培养出适应新时代需要的高素质人才。

(责任编辑:刘学伟)

TP3-42

B

1009-2080(2010)04-0064-02

2010-03-20

龚利森(1967-),男(汉族),浙江慈溪人,潍坊教育学院会计与统计学院讲师.