论现行《消费者权益保护法》中的若干问题

——基于安徽省马鞍山市的实证分析

2010-11-04周伟

周 伟

(中共马鞍山市委党校,安徽马鞍山243000)

论现行《消费者权益保护法》中的若干问题

——基于安徽省马鞍山市的实证分析

周 伟

(中共马鞍山市委党校,安徽马鞍山243000)

新形势下,《消权法》必须与时俱进,不断修改以适应现实的需求;现行《消权法》在涉及消费者保护的上述重要环节缺漏甚多,尤以服务消费的保护,惩罚性损害赔偿界限的确定和争议解决机制的构建等三个方面问题为甚,急需修改。因此,我们应在认识消费者问题产生的原因,以一地的数据为支撑,从实证的角度分析现行《消权法》在保护消费者权益方面的不足,有针对性地提出解决消费者问题和完善消费者权益保护法的举措。

服务消费;惩罚性赔偿;争议解决机制

一、引言

“法律是使人们的行为服从规则治理的事业。”[1](P184)我国于1993年制定颁布了《消费者权益保护法》,但在涉及消费者保护的一些重要环节上有许多缺失,有进行修改之必要。笔者认为,现行《消权法》急需解决的问题,有以下几个方面。

一、现行《消费者权益保护法》对服务消费保护的缺位

(一)服务消费投诉激增

消费分为商品消费和服务消费两类。服务消费是人们为了满足某种需要而有目的地消耗服务产品的行为。广义的服务消费包括生产服务消费和生活服务消费两大部分,而狭义的服务消费仅指生活服务消费。根据最新的统计数据,我国人均年收入接近3000美元,服务消费已大大超过了实物消费的增长速度,我国已经由实物消费为主向以服务消费为主的转型时期。目前服务消费的类型主要有:居住消费、交通消费、通信网络消费、教育消费、旅游消费、文娱消费、健康消费等等。

表一 2010年前三季度马鞍山市消费者投诉案件投诉商品类别分类

从上表中,可发现2010年前三季度马鞍山市消费者对服务消费的投诉一直处于高位运行,经过调研,发现服务消费领域目前存在的问题主要有:

1.经营者超范围经营现象严重。如在美容美发行业中,无证无照经营或超范围经营医疗美容业务;经营场所无卫生许可证、从业人员无资质证书。

2.虚假宣传仍比较普遍。在许多服务消费领域,商家经常以虚假的折扣价、优惠价吸引消费者,或在店堂广告及橱窗招贴中利用虚假信息欺骗消费者。

3.在服务消费中所用产品质量问题严重(见表2)。此现象发生在美容、修理、餐饮等多个行业中,尤以美容美发行业为甚。

表二 2010年前三季度马鞍山市消费者投诉案件性质分类

4.约定消费陷阱多。服务消费领域普遍存在着推销带有集资性质的会员卡、预付消费卡或者对消费额度大的回赠优惠券等情况,而当消费者使用上述消费卡和优惠券时,经营者往往设置许多不合理条款,免除自己的义务或增加消费者的责任,更有甚者,会发生携卷消费者的预付款逃跑的事件。

产生上述问题的原因是多方面的,固然有服务行业自律性不强,信用缺失,以及服务行业从业人员流动性较大且普遍素质较低,违法成本小而获利大等原因存在,但更重要的原因是相关法律处于空白,对消费者权利保护缺位。

(二)完善《消费者权益保护法》中对服务消费保护的规定

现行《消权法》虽在条款中提及了对于接受服务消费的消费者权益的保护,但由于没有相关细则规定,而显得更象是一条宣言而缺乏可操作性。国家有关部门和一些地方,为顺应社会发展的需求,也相继颁布了一些法规、意见、通知,以对服务消费加以规制,如卫生部为规范医疗美容行业制定的《医疗美容服务管理办法》,深圳市为规范家政行业而制定的《家庭服务消费行为规范要求》等等。[2]但由于这些部门及地方性法规的效力受行业及地区限制,难以发挥更大的作用。所以在服务消费领域需要一部全国范围内、各服务行业都适用的法律法规出台。

为此,笔者认为,应对现行的《消权法》进行修改,设专章或留出一定篇幅,增设对服务消费保护的条款。统一标准和一般保护原则,对服务消费的种类、权利义务的分配加以明晰,着重要对保护服务消费者的隐私权、明确服务消费主体的民事责任以及有关接受服务消费的消费者精神损害赔偿的制度的建立等方面进行规定,填补现有法律的空白。

二、现行《消费者权益保护法》对损害赔偿的保护功效不够

(一)损害赔偿的数额低

现行《消权法》第49条规定:“经营者提供商品或者服务有欺诈行为的,应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失,增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务的费用的一倍。”由此,确定了惩罚性的赔偿制度,通过设定惩罚性的赔偿规则,一方面降低了消费者维权成本,激励消费者在权益被侵害时积极维权;另一方面,增加了商家的违法成本,降低商家侵害消费者权益的利益冲动,从而在消费者和商家的不断博弈中,减少侵害消费者权益事件的发生。然而事实上,惩罚性赔偿法律制度在我国实践中并没有起到很好的保护消费者利益的作用。通过对实际情况的调查发现,由于最高两倍赔偿的上限限制,小额的侵害消费者权益事件,消费者并不会去维权,往往选择沉默和忍受。现行的惩罚性赔偿规则并不能降低商家的侵权冲动,亦不能激励消费者积极维权,该规则的目的完全落空。以安徽省马鞍山市为例(见表二),可发现平均案件的赔偿金额仅在四、五百元左右,相对于消费者维权所花费的时间、金钱、肉体、精神的成本而言,显然获得的补偿过低;而且大多数消费者表示,维权只是为了寻求精神上的安慰,而非获得经济补偿。维权效率的低下,使大多数消费者在遇到小事件侵权时不愿意维权,法律对于消费者权益的保护力度不够,惩罚力度弱,从而放纵了侵权行为。

表三 2010年前三季度我市处理投诉案件和挽回金额关系

(二)完善惩罚性赔偿制度

惩罚性赔偿,也称惩罚性损害赔偿,是指在民事损害赔偿中,恶意加害人除了要赔偿受害人的实际损失外,法律还强制恶意加害人增加赔偿受害人的损失。现行《消权法》确定的惩罚性赔偿制度在适用方面缺陷明显,主要表现在以下三个方面:

第一,《消法》第49条适用范围狭窄。双倍赔偿制度只适用于故意的欺诈行为,恶意的不作为、重大过失、极端轻视他人权利的行为都不适用。在实践中,要消费者证明经营者主观上有欺诈的故意,是非常困难的。

第二,惩罚力度不够。双倍赔偿条款虽然在性质上属于惩罚性损害赔偿责任,但是它的惩罚力度并不像西方国家那样大,仅仅只是双倍惩罚。这种轻微的惩罚力度往往并不能从根本上打击侵权经营者的经济基础,反而增加了他们躲避处罚和违法获利的预期。

第三,没有关于精神损害赔偿的规定。损害包括对物质和精神损害,由于对消费者精神损害赔偿具有惩罚和补偿的双重功能,因此有必要依法加强对经营者的惩罚作用和对消费者及近亲属的精神抚慰作用。而现行《消权法》对精神损害的规定含混而模糊,因此在《消费者权益保护法》修改中增加关于精神损害赔偿的相关规定就显得十分急迫和必要。

为此,我国应从以下几方面对现行的《消法》第49条的惩罚性赔偿规则进行修改:

第一,扩大《消法》第49条的适用范围。在适用的条件上,不仅可以适用于故意的欺诈行为,而且可以适用于恶意的不作为、重大过失、极端轻视他人权利的行为。这样规定,可以使经营者对消费者的人身、财产安全尽最大程度的注意义务。如果经营者对消费者人身、财产安全极端轻视或对造成损害有重大过失,就可以对经营者处以惩罚性赔偿金,这将对消费者提供更周到细致的保护。

第二,取消赔偿的确定倍数,确定惩罚应考虑的因素。实际交易标的额与消费者受到的损害并不必然成正比,因此适用惩罚性赔偿时,不规定具体的比例或倍数,代之以数额待定的惩罚性赔偿制度。在原告提出赔偿请求时,赔偿数额由法官对每一具体案件进行个案分析后,自由裁量而定。

第三,明确精神损害赔偿。精神损害赔偿的实质是指在实际损害赔偿金的基础上,判令侵权人支付高于受害人实际损失的赔偿金,它强调的是将制裁侵权行为人与消费者获得实际补偿结合起来。在修订《消权法》时应吸纳各省、市对消费者倾斜的地方性法规的合理部分,对精神损害赔偿视不同情况加以综合考量确定。

三、现行《消费者权益保护法》对于设立的争议解决机制存在缺陷

(一)非诉争议解决机制的缺陷

依照《消法》规定,消费者在发生纠纷后可以选择五种途径,即和解、调解、申诉、仲裁、诉讼。仲裁和诉讼的方式除非遇到重大消费侵权事件,否则通常由于其维权成本较高而极少使用。消费者最常用的纠纷解决方式是前三种,即和解、调解、申诉。但这三种纠纷解决方式,作用有限,存在明显不足,分析如下:

1.和解手段难以实现

和解是一种非常好的解决消费纠纷的手段,但其建立的基础是经营者和消费者高度自觉的基础之上,对经营者的道德标准要求甚高。经营者侵害消费者的合法权益,主观上无论是出于故意还是过失,都很难再要求其以高度自觉和负责的态度去主动与消费者和解。所以,和解只是一种理想化的解决问题的方式,应用效率十分低下。

2.消费者协会调解方式功能弱化

消费者协会是依法成立的保护消费者合法权益的社会团体,它的存在对消费者的维权发挥了一定的作用。根据《消权法》第32条,消费者协会的职能主要是提供信息和咨询、调查、调解和批评监督。根据对马鞍山市的调查发现,咨询和调解时当前消费者协会最主要的工作手段。而且由于消协不断地大力宣传,广大消费者的维权保护意识明显提高,近三年,消协接受的投诉案件明显减少(见表三)。

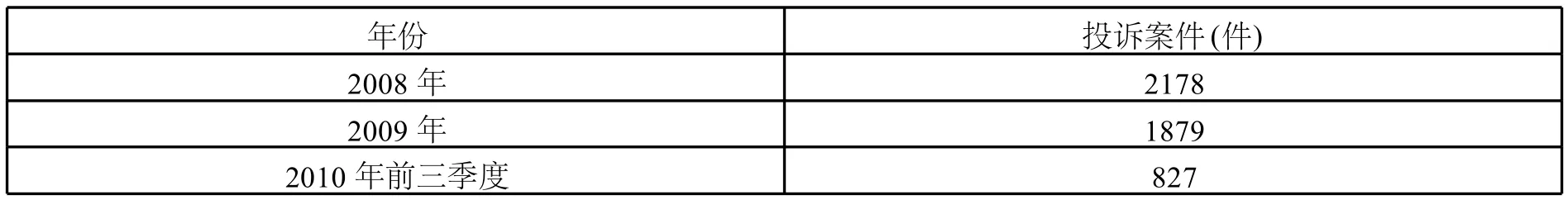

表四 马鞍山市近三年消协受理投诉案件数

但消协的调解职能,却由于缺乏法律的强制性而导致其效用很低。主要问题体现在两个方面:

一是消协法律地位定位模糊。现行的《消权法》第31条规定:“消费者协会和其他消费者组织是依法成立的对商品和服务进行社会监督的保护消费者合法权益的社会团体。”该“社会团体”的规定非常模糊,不知消协到底是官方组织或民间组织。法律地位的模糊导致其立场的不确定,其效用自然下降。

二是手段缺乏强制性。如消协调解书不具有法律强制执行力,消协调解往往表面成功率高,而实际履约率低;又如消协职能不健全,法律没有赋予其代表消费者进行诉讼的职能,消协没有诉权导致其在调解纠纷中作用有限。

3.行政部门申诉方式程序复杂

作为解决消费者纠纷调解的申诉,是指消费者在消费过程中,其合法权益受到侵害时,就有关事实以口头或书面形式向有关行政机关反映情况,请求解决纠纷,维护自身合法权益并处理经营者的违法行为的过程。国家行政权力的介入,可以使纠纷得到快速解决,效率高、力度强。但在法律的适用中却出现了如下问题:

第一,行政申诉主体多元化。在我国,对消费者权益的行政保护,已逐步形成了以工商管理部门为主,质检、食品安全、卫生、价格等部门各司其职、相互配合的构架;但是各部门之间分工不明确,有时出现踢皮球现象,导致消费者申诉无门;

第二,申诉机制存在重大缺陷。行政管理机关对消费申诉处理的主要方式有行政处罚与调解两类,前者尽管惩戒了非法的经营者,但处罚并不能使消费者获得完全的赔偿救济,消费者在此情境下并不能获得补偿;后者是争议解决的方式之一,但调解的性质决定了它解决消费纠纷的力度是有限的,行政机关的调解只是行政调解,没有终局的决定权,亦没有强制执行力。《消权法》也没有赋予行政管理对消费纠纷进行行政裁决的权力。

(二)构建新的争议解决机制

1.取消和解的规定。现行《消权法》将和解作为纠纷的解决方式之一,但由于现实功效有限,使该种方式形同虚设,宜将其从法律中删除。而且,和解乃经营者与消费者双方合意的解决方式,只要双方意思表示一致即发生法律效力,无需以法条的方式再加以确定,法条的规定实乃多此一举。

2.强化调解方式。调解是具有中国特色的纠纷解决方式,亦被称为“东方经验”。针对目前消协调解方式中的问题,宜从两方面解决:

第一,必须先明确消协的法律地位。“政府权力的下放,管理重心的转移,利益结构的分化以及政治生活领域与社会生活领域的分离,唤起了民众参与公共生活的自觉主动性,提高了民众自我服务与自我管理的意识”。[3](P47)实践中,消协是工商局下属的一个部门,其人员和经费均来自政府,所以当下消协是一个官方组织。消协的官方色彩抑制了自治性要素,天生的畸形导致了消协自身定位的混乱,从而无法充分发挥该组织的功能。所以《消权法》应修改有关消协的条款,明确其法律定位或增设第三方组织以替代消协目前的职能,如梁慧星先生就建议设立一个负责消费者投诉、产品检验、消费者教育及信息处理的中介机构,可称之为“消费者生活中心”。[4]

第二,法律的进一步授权。《消权法》应赋予消协更大的权利,如代表消费者起诉的权利,同时法律应赋予消协的调解书以法律强制的效力,以提高消协调解结案后的履约率。

3.强化行政执法。行政执法具有积极主动、程序简便和效率高等优点,使之成为当今世界消费者权益保护的一个明显加强趋势,我国《消费者权益保护法》在行政保护的规定上还缺乏力度。对于我国在消费者权益保护执法方面存在的不足,可以通过以下几个方面进行完善:

第一,理顺各行政部门的关系。由于多个部门都可以接受消费者的投诉,所以宜在《消权法》修改时,明确某一个部门为授权部门,接受投诉,对消费纠纷案件进行处罚;至于各行政部门之间关系的协调,交由其行政部门之间内部去处理,不能因各部门之间协调不够而导致消费者合法权益无法及时得到保护,从而放纵了侵权行为。

第二,构建综合行政监管机制。现行《消费者权益保护法》虽有对消费者权益进行行政保护的规定,但现行规定笼统、模糊,不够细化,所以宜在《消权法》修改时增加相关规定:如明确消费者保护主管部门的消保规则制定权;根据消费者争议面广量大、小额争议多等特点,赋予消费者保护主管部门对消费者权益争议的裁决权,以提高解决效率;加强消费者保护主管部门的行政执法手段,拓宽对侵犯消费者权益行为的行政处罚范围等等。

[1]〔美〕博登海默.法理学法律哲学与法律方法[M].邓正来,译.北京:中国政法大学出版社,1998.

[2]韦冉,陈德敏.论服务消费与我国消费者权益保护法的完善[J].河北法学.2005,(4).

[3]詹国彬,王雁红著.第三部门经营机制研究.[M].西安:陕西人民出版社,2007.

[4]梁慧星.消费者法及其完善[J].工商行政管理.2000,(21).

[5]〔美〕理查德·A·波斯纳.法律的经济分析[M].蒋兆康,译.北京:中国大百科全书出版社,2003.

周伟(1978-),男,法学硕士,中共马鞍山市委党校讲师,主要从事法学理论研究。