老年人急性阑尾炎350例诊治体会

2010-10-26文东强

吴 杰,文东强,亢 宁,闫

(1.兰州市长风医院,甘肃 兰州 730070;2.康乐县人民医院,甘肃 临夏 731500)

老年人急性阑尾炎350例诊治体会

吴 杰1,文东强2,亢 宁1,闫1

(1.兰州市长风医院,甘肃 兰州 730070;2.康乐县人民医院,甘肃 临夏 731500)

目的探讨老年人急性阑尾炎诊断治疗特点。方法回顾性分析1985年1月至2010年1月25年间收治的350例老年人急性阑尾炎临床资料。结果350例均行手术治疗,无手术死亡病例,治愈率100%,并发伤口感染70例(20%),粘连性肠梗阻14例(4%),盆腔脓肿17例(5%),肺炎16例(5%),心功能不全5例(1%),并发症发生率33%。结论老年人急性阑尾炎临床症状不典型,早期不易诊断。阑尾穿孔时脉率明显增加,可作为诊断老年人急性阑尾炎穿孔的参考指标。治疗应选择尽早手术。

急性阑尾炎;老年人;诊治

急性阑尾炎是普通外科常见的多发病。随着我国人口老龄化进程的加剧,老年人急性阑尾炎发病率有增高趋势[1],2000年Sherlock报道为4%~8%[2],居老年急腹症的首位。我们自1985年1月至2010年1月间共收治急性阑尾炎3 271例,其中60岁以上老年人350例,占同期阑尾炎住院病例的11%。现就其临床诊疗问题作如下分析。

1 临床资料

1.1 性别及年龄

本组350例中男218例、女132例,男∶女为1.7∶1;年龄60~69岁197例,70~79岁125例,80岁及以上28例。

1.2 临床表现

本组病例大部分缺乏典型的转移性右下腹痛症状。表现为右下腹痛149例(43%),恶心呕吐231例(66%),腹泻64例(18%)。体查有右下腹明显压痛256例(73%),腹肌紧张209例(60%),反跳痛243例(69%),全腹压痛113例(32%),肠蠕动音减弱或消失196例(56%),腹胀73例(21%),触及包块41例(12%);体温在37℃以下152例(43%),38℃以上85例(24%);白细胞计数在10×109/L以上169例(48%),中性粒细胞增高245例(70%),脉率在90次/分以上214例(61%)。

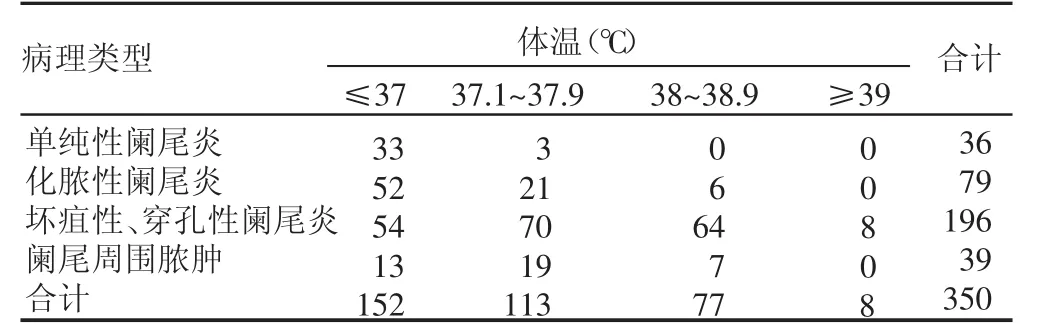

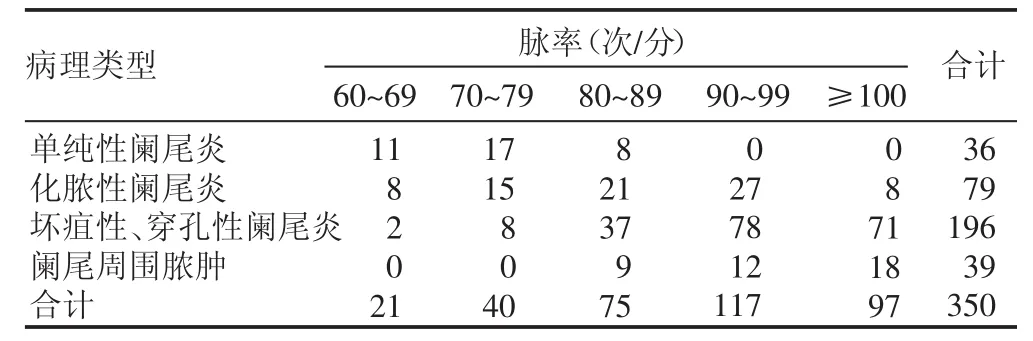

1.3 病理类型

急性单纯性阑尾炎36例(10%);化脓性阑尾炎79例(23%);坏疽性及穿孔性阑尾炎196例(56%),其中弥漫性腹膜炎86例,局限性腹膜炎44例;阑尾周围脓肿39例(11%)。术前体温、脉率与阑尾病理类型的关系见表1、表2。

表1 病理类型与体温的关系(n)

表2 病理类型与脉率的关系

1.4 治疗结果

350 例均行手术治疗,无一例死亡。术后引发并发症115例(33%),其中伤口感染70例(20%),粘连性肠梗阻14例(4%),盆腔脓肿17例(5%),肺炎16例(5%),心功能不全5例(1%)。

2 讨论

随着老年人机体细胞衰老,脏器功能减退,反应迟钝,对疼痛刺激不敏感,患阑尾炎时自觉症状常较轻或不典型。由于老年人腹部肌力差,肌紧张和反跳痛也不如年轻人明显,甚至病情严重时体征也不明确,与体内病变性质不符。本组出现右下腹压痛者占73%,转移性特点不明显。体温在38℃以上者占24%,从体温情况可以看出,术前体温在正常水平者并不能排除阑尾穿孔。白细胞计数在10×109/L以上者占48%,但阑尾穿孔时中性粒细胞均增高,说明体内有明显的炎症反应。脉率在90次/分以上者高达61%,表明阑尾穿孔后大量毒素进入血液循环,脉率反应的敏感性并未降低,该指标可作为诊断阑尾穿孔的依据之一。

由于老年人的阑尾因纤维组织增生弹性减退,加之阑尾腔本身狭窄,蠕动弱,血供不良,淋巴滤泡减少或消失,因此,抗感染能力减弱。一旦阑尾发生炎症,导致阑尾壁张力减弱,腔内炎性渗出积聚致内压增高,从而影响阑尾血运,加之原有阑尾血管硬化,血供较差,易导致阑尾坏疽和穿孔。本组350例中穿孔并发腹膜炎者130例,占37%,而在同期60岁以下阑尾炎病例中穿孔率为16%(526/3 271)。可见,随着年龄增长,阑尾穿孔发生率明显增高。急性阑尾炎在发病24小时内穿孔者老年人占71%,而青壮年仅占24%[3],老年人穿孔的时间也比青壮年早。发生弥漫性腹膜炎的比例较青壮年高,是由于老年人大网膜发生退行性变,使阑尾穿孔时网膜无法包裹所致。

早期手术治疗是老年人急性阑尾炎治疗的基本原则。非手术治疗效果不佳,短期内症状虽可消失,但常因复发而需手术,本组中复发时间为1个月至2年。观察切除标本发现,阑尾慢性炎症改变,管腔狭窄,部分管腔闭锁,这在全身性感染或胃肠道炎症时易导致阑尾炎复发。故我们认为对老年人急性阑尾炎一经诊断,只要无绝对禁忌证,应尽早手术。

在对本组39例阑尾周围脓肿病例的治疗中,我们首先采用非手术治疗,在超声引导下,局部穿刺抽脓,脓腔内注入庆大霉素2ml,每隔2~3天反复穿刺,一般经2~3次治疗后局部症状消失,全身症状改善。30例待3个月后再行阑尾切除术,另9例在保守治疗过程中脓肿扩散,行手术治疗。阑尾周围脓肿治疗原则是先切开引流,待症状改善后再行阑尾切除术。这种方法可防止感染扩散,避免分离组织时出血和形成肠瘘等并发症。

老年人阑尾切除后常见的并发症之一是伤口感染,有报道阑尾穿孔时伤口感染率7%~9%,穿孔并发弥漫性腹膜炎时感染率高达30%[4],本组伤口感染率为20%。为降低伤口感染率,有些医生认为切口应用抗生素可获得较好效果。我们认为术中应分层保护切口,彻底止血,防止操作粗暴。手术人员严格的无菌操作等是防止或降低切口感染率的关键因素。本组盆腔脓肿17例,均为阑尾穿孔病例,为术中冲洗不彻底引起。近年来,我们在阑尾切除后用生理盐水反复冲洗腹腔,至液体清亮后注入庆大霉素4ml,再关闭腹腔,术后未见盆腔脓肿发生。

本组对阑尾穿孔并腹膜炎者均行腹腔引流术,以减少腹腔脓肿形成几率。下列情况均应进行腹腔引流:(1)腹腔内有大量脓液,经反复冲洗者;(2)阑尾残端处理不当有溃破可能者;(3)有出血者和渗出趋势者;(4)伤口有感染可能者;(5)腹腔内广泛炎症,冲洗不满意者。

[1]徐银川,曾昭叶,金宗禹,等.老年人急性阑尾炎193例临床分析[J].中华老年外科杂志,1989,8:96.

[2]Sherlock J.Acute-appendicitis in the over-sixty age group[J].Br JSurg,2000,72:245.

[3]李荣,罗成华.老年人急腹症的诊断与腹探查[J].中国实用外科杂志,2003,23(7):402.

[4]李兆亭.阑尾切除术[M].第6版.北京:人民卫生出版社,1999.

R574.61

B

1671-1246(2010)17-0147-02