注重专业理论知识教学 应对护士执业资格考试

2010-09-20吴英姿

吴英姿,徐 淮

(鞍山师范学院附属卫生学校,辽宁 鞍山 114000)

注重专业理论知识教学 应对护士执业资格考试

吴英姿,徐 淮

(鞍山师范学院附属卫生学校,辽宁 鞍山 114000)

中职卫校;护士执业资格考试;专业理论知识

2008年5月12 日开始实施的《护士条例》作出新规定:“申请注册人员必须在中等职业学校、高等学校完成国务院教育主管部门和国务院卫生主管部门规定的普通全日制3年以上的护理专业、助产专业课程学习,包括在教学、综合医院完成8个月以上护理临床实习,并取得相应学历证书。”这就意味着应届毕业生可以参加护士执业资格考试。

职业教育是岗位教育、就业教育,而护士执业资格考试既是对护生就业基本能力的检验,也是对卫生职业学校教学质量的统一验收。为此,各中职卫校为应考做了大量准备工作,如加强教学质量管理、调整教学计划、订购辅导资料、统一辅导、集中做题等。

笔者亲历护生在校理论学习、临床实习、复习及护士执业资格考试的全过程,认为应对护生应试作系统规划,尤其注重专业理论知识的教学。

1 资料

2008年12 月对鞍山师范学院附属卫生学校护理专业学生进行问卷调查,护生以无记名方式填写,收回有效问卷127份。

2 结果(见表 1~3)

表1 护生对护士执业资格考试的感受[n(%)]

由表1可知,大部分护生复习时无从下手,考试时表现出紧张心理,说明护生对护士执业资格考试感到迷茫。

表2 护生学习临床专业课状况[n(%)]

由表2可知,大部分护生在进入临床专业课学习阶段缺乏自我学习意识。

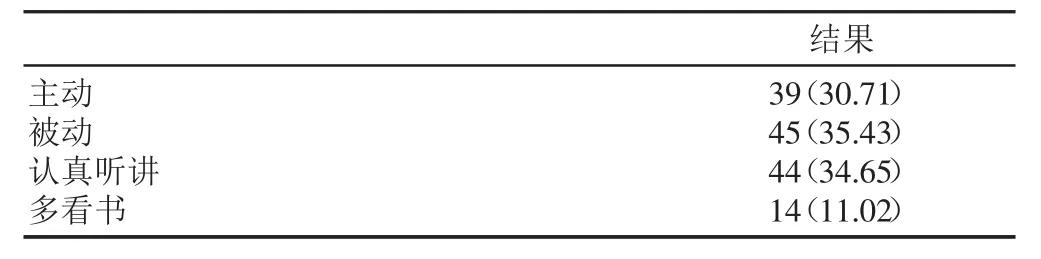

表3 哪种复习更有利于知识掌握[n(%)]

由表3可知,护生缺乏归纳、总结能力。

3 讨论

3.1 中等卫生职业教育的目标与护士执业资格考试

目前,我国中等卫生职业教育的培养目标为:培养具有一定科学文化素养,德、智、体、美全面发展,具有良好职业素质、人际交往与沟通能力,熟练掌握医学检验操作技能,能在各级、各类医疗卫生机构从事临床检验、卫生检验、病理检验技术等工作,能进行职业生涯发展规划的技能型、服务型高素质劳动者。

护士执业资格考试是对中等卫生职业教育的一种考核、是对护生职业能力的检验。

3.2 护生状况与护士执业资格考试

根据调查,大部分护生在进入临床专业课学习阶段缺乏自我学习意识,阶段性考试时缺乏归纳总结能力,对护士执业资格考试感到迷茫。而护生又必须通过护士执业资格考试方能从业,这就需要中职卫校对护生应考复习作统一规划,引领护生有效学习和复习,顺利通过考试。

3.3 阶段性考试与护士执业资格考试

阶段性考试在中职卫校中不外乎期中和期末考试。阶段性考试是对教师某一阶段教学质量的评估,也是对护生某一阶段学习效果的检验。而护士执业资格考试是对护生理论和实践学习的整体检验,是对护生就业能力的全面考核。

3.4 护士执业资格考试考题与知识点

护士执业资格考试为全国统一考试,题量大且涉及知识面广,但试题以基础理论知识为主。

4 对策

笔者通过多年教学及对护生应试经验的总结,认为中职卫校在组织护生备考时应注重以下环节。

4.1 促使护生主动学习

针对护生具体情况,专业课教师在课堂教学中应贯穿职业教育和道德教育,让护生明确护理专业的崇高性、科学性、严密性、危急性特点。使护生明确护理专业的学习不仅是为了应付阶段性考试、护士执业资格考试、就业考试等,而要认识到专业理论知识在临床实际工作中的重要性,使护生变被动学习为主动学习。

教师的教学方法和教学内容与护生学习兴趣有着密切关系,这就需要教师在教学中努力适应目前中职教育形势,不断提高教学效果。

4.2 加强专业理论知识的教学

护理专业教师是受过专业教育和训练,具有护理专业理论和实践经验的专业人员,担任专业教育、教学工作。因此,在课堂教学中教师要突出重点、讲清难点,明确各章节知识点与护士执业资格考试的考点,使护生系统掌握临床基础知识。

4.3 发挥阶段性考试的作用

阶段性考试是强化护生记忆的最好手段。教师在教学中应标记重点内容,阶段性考试复习时让护生独立归纳、总结重点知识。这样,既能提高护生的学习能力,又能加深护生对知识的记忆。

4.4 强化临床实习,使理论联系实际

临床实习是护生理论联系实际的最好契机,教师应注重临床实习,提倡护生在实习期间不仅要进行护理实习,同时要学习书写医疗文书,即护理病志和医疗病志。通过理论联系实际,使护生在理解的基础上加深对理论知识的记忆。

4.5 系统复习,积极备考

理论总复习之初应强调书本知识的重要性。首先,提倡护生通看全书。其次,针对大纲要求细看、记忆书本内容。最后,强化辅导书中的知识点、考点。理论知识复习结束后有计划地做题。冲刺阶段做题可以检验护生知识点的掌握情况,从而查缺补漏。

总之,无论是职业教育本身的需要还是护士执业资格考试的要求,专业理论知识是根基,是护生必需掌握的重中之重。

G424.74

B

1671-1246(2010)17-0093-02