全球化时代的职业教育课程改革

2010-10-19冯珺朱甫道

□冯珺 朱甫道

全球化时代的职业教育课程改革

□冯珺 朱甫道

随着中国加入全球化进程,职业教育面临新的挑战,课程则在这一变革中担负着核心的角色,新的时代背景下职业教育课程改革具有多种驱动因素;从全球化背景下职业教育课程改革的动因着手,分析其课程改革的价值取向,提出改革的两点要略:课程的多元化策略与课程的模块情境化策略。

全球化;职业教育课程;价值取向;改革要略

前言

全球化已是一个无法逆转的客观历史进程,无论有何利弊,“世界各国都将别无选择地置身其中,迎接它的挑战,接受它的洗礼”[1]。它给我国职业教育的发展带来了机遇,也带来了挑战,而课程将在应对这一变革中担负着核心的角色,它将随之不断变易与改造,集中、具体地反映着新的时代所追求的职业学校的教育质量,以及与之而来的职教人才培养方式。全球化,意味着职业教育的课程内涵需有与之相应的更深层的意义,适应时代的发展,走向国际化。本文意在分析全球化的背景下,职业教育课程的价值取向,及其改革的要略:课程的多元化策略和课程的模块情境化策略。

一、全球化背景下职业教育课程改革动因

(一)经济全球化因素

经济合作与发展组织(OECD)公布的对经济全球化的界定是:一个各国在市场上和生产上相互依存日益加深的过程,这是由货物和服务贸易的发展以及资本和技术的流动所促进的。经济的全球化有利于优化资源配置,推动了国际的交流与协作,进一步加快了科学技术的发展。科技是各国综合国力竞争中最重要的因素,随着经济的全球化,科技在现代社会中的核心地位促使各国教育的课程目标、内容等在全球范围内体现出某种程度的通用性。

(二)文化全球化因素

文化的全球化,指各国传统的文化观念与思维方式相互的碰撞与融合,从而导致新的文化观念与思维方式的生成和发展,它是东西方文化的协调的结果,在全球文化冲突中形成一种多种文化并存与相互吸收的状况。在保留民族文化的同时,学习从全球、人类整体的角度思考,寻找人类文化的某些共性。当然,我们不可否认的是,西方社会的某些价值观、道德观、人生观通过资本的流通以及信息高速公路以迅雷不及掩耳的速度渗透到世界各地,全球化更多表征的是资本主义的价值哲学,资本主义的文明本质。但作为文明古国的中国,几千年的文化根深蒂固,课程的改革既要让学生继承发扬本国的灿烂文化,又要尊重热爱别国文化,辩证吸收。就语言学习来说,中国传统文学作品中所表达的贬义词“狗腿子”并不影响我们学习“Youarea luckydog”(你真是个幸运儿)里西方文化中对狗等宠物的青睐。

(三)教育全球化因素

全球化实质也是整个教育界的深层次的变革与发展。为了更好的适应现代社会,传统的认识论为哲学基础的教育观转变为以能力本位为核心理念的教育观,绝大多数国家都推进工具性教育的发展,强调的是特定的实用技能,过于看重狭隘的个人功利主义,削弱了个人成为更广泛背景下国际社会公民的现实性与必要性。职业教育不需重申技能发展的重要性,技能是年轻人核心的竞争力,但未来的挑战在于年轻人进入国际化、全球化的市场,教育的公益要求——道德使命嵌入了自己的位置。职业教育所培养的“职业人”应表现为一种综合素质的国际化“职业人”,它所追求的“实用性教育”有着更为广阔的深远含义,如在高职高专英语教育中,课程并不能简单理解为“实用为主,够用为度”,而不顾及学习者个体的差异、兴趣和对发展潜力的追求。

二、全球化下职业教育课程价值取向

教育价值是作为客体的教育现象的属性与作为社会实践主体的人的需要之间的一种特定的关系。对这种关系的不同认识和评价,就构成了人们的教育价值观[2]。在全球化的背景下,职业教育的课程改革要具有一种国际视野与全球意识,关注世界各国所追求的共同价值取向。

(一)多元主义

哲学家柯希曾给多元主义价值观定义为:“多元主义不是抛弃原则和基本真理,而是接受各种理论与实际问题的一种能力,即理解他人如何克服缺陷、充分理解、减少片面性看法的一种能力,是扩大为自己设身处地地去理解的一种状态。”[3]教育的多元主义体现为教育领域内的全球性与民族性的融合,设计一种既包容又能动态扩展的课程体系,通过多元主义的矛盾与协调促成新的全球性、综合性的课程,达到新的系统平衡。

1.国际性合作。黄炎培曾提出使“无业者有业,有业者乐业”的职业理念。热爱是从事一种职业的基本要求,快乐的工作才能提高效率,提高产品质量。而发达国家对待职业的严谨、认真的态度,使其产品质量享有国际性的盛名。所以,詹克斯说:“多元主义是我们这一时代的“主义”……我们必须对传统予以选择和组合……将那些过去与现在之中对当前工作最有关的要素折中起来。”[4]职业教育的课程改革强调一种国际合作,引进各国先进理念与技术,在教材的编写上具有国际性的视野,也可与别国合作办学,在课程设置上灵活安排,使不同国家学生能交流学习,从而大大增强学生的能力,尤其是学得发达国家的有关职业态度,提升实践能力,并拓宽国际视野。

2.英语学习的加强。作为国际通用语的英语,其重要性不言而喻。“当全球的相互依赖继续存在且当社会承认全球资本主义规范内需要有竞争时,加入竞争的这种做法也对它自身的规则产生了影响。一是众所周知的数字鸿沟,二是越来越流行的作为全球交流语言的英语,这二者都是如此。那些不能满足这些竞争需求的教育体系将发现创建必要的知识资本形态是困难的。”[5]英语将不仅仅成为一种语言工具,而是在全球化进程中起着增强竞争力的重要作用,有更为深层的文化价值需要理解与体验。因此,职业教育的英语课程应构成一个完整的体系:(1)在构建完整的职业教育体系的基础上,构建完整的职教英语课程体系。职业教育的层次由下至上完善:中职—高职—职业大学(包括研究生教育),而职业教育英语课程则由下至上呈现EGP向ESP的转化趋势,即从基础英语逐步向专业英语的转化。(2)职业教育英语课程中,应注重平衡EGP与ESP之间的关系。中职教育中,英语课程可在内容上注重行业实用性,同时又偏重基础英语。而高职教育及以上,则应重视学生认知接受水平,增加ESP内容及教学强度。

(二)平衡主义

在全球化的思潮中,随着多元文化影响的深入,一元化的课程价值观念受到了冲击。课程的价值选择在其价值系统内部矛盾的对立中、在与外部环境相互作用的过程中,不断的变迁,形成一种稳态的平衡。课程价值系统中各个要素之间及其与外部环境要素之间相互适应、和谐统一的状态,显现出课程系统的共同价值取向,即力图在工具与目的、科学与人文、社会与个体等课程价值观的选择中保持必要的张力。

1.个人本位与社会本位——学生个性发展。人是社会的人,个人是实现社会目的的工具,人在社会中寻找自我价值。社会本位的课程观把社会的价值加诸个人身上,使个人适应社会的发展为社会服务。而个人本位课程观则主张教育的根本在于人的发展,个人才是课程的目的,人的需求促使自我去认识世界,改造世界。“受教育的个人是社会的个人,而社会便是许多个人的有机结合。如果从儿童身上舍去社会的因素,我们便只剩下一个抽象的东西;如果我们从社会方面舍去个人的因素,我们便只剩下一个死板的没有生命的集体。”[6]既满足个人的发展,又服务于社会,超越个人本位与社会本位,将学生主体的全面自我个性发展放在突出位置,正是全球化下课程改革的趋势。“技术主义意识”的强化,使个人与社会的关系机械化,只会培养出缺乏个性与创新意识的“工具人”。职业教育在培养学生适应市场经济所需技能与知识的同时,更应教育学生形成正确的价值观、职业观,为学生的全面发展、个性发展创造条件,为学生的终身学习打基础。如帕森斯所言:“学校教育的功能之一,在于使个体社会化,使社会的共同价值内化于学生个体,使学生具备社会责任心、义务感及相应能力。”[7]

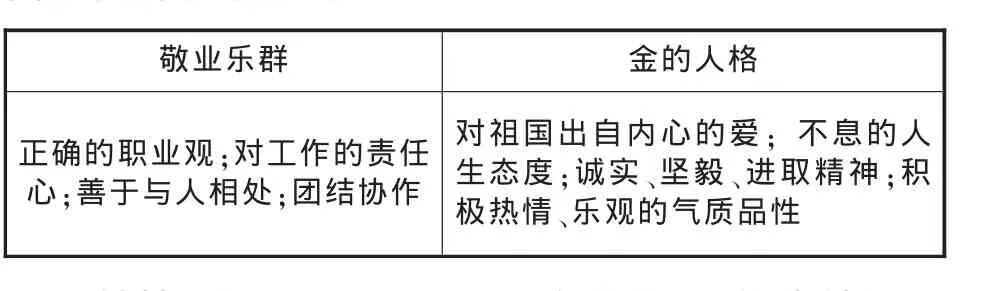

2.科学主义与人文主义——科学人文性。科学注重认知,人文注重价值,科学教育与人文教育的整合,使学生获得理性的、情感的多方面发展,人在形成科学精神的同时,拥有自我的诗意境界,既能创造生活,也懂得享受生活。理想的课程设置建立在科学与人文的融合的基础上,“当我们向这一时代前行之时,我们需要将科学的理性与逻辑、故事的想象力与文化,以及精神的感觉与创造性结合起来。”[8]“我们有三种主要的途径去努力追求智力与性格的最佳平衡,这就是文学的修养,科学的修养和技术的修养。……教育要关注的问题是保持主要的侧重点。无论是侧重文学、科学还是技术;同时在不损失协调的情况下,在每一种教育中融入其他两种不同教育的内容。……如果我们把技术教育看成是向孩子们传授一门高度专门化的手工技能,那么技术教育注定失败。”[9]一些国家尝试的综合性课程、活动课程、隐性课程的开设,是对科学人文性的说明。举例来说,长安职业高级中学提出的“德技双高”的理念与其相应的课程设置是较成功的尝试。该校提出的理念是:品德高尚,技能高超。其中品德高尚具体内容如下表[10]:

其精品课程“三环、四面、自主发展”的会计课程中其“三环、四面”指的是在职业高级中学学校教育环节、国家财政机关教育环节、多媒体网络下社会化教育环节中的每一个环节中学习会计专业技术知识、财税法规及相关法规知识、会计操作技能知识,且在每一个环节中都贯彻会计职业道德的培养。

科学主义与人文主义之间的平衡,我们可以从学会生存、学会学习等国际意义的教育思潮中把握这种融合的脉搏[11]。由此,职业教育培养的技能型人才不仅要有坚实的理论知识、实践能力和创新能力,还需要有国际性的广阔视野。联合国教科文组织的两位学者S·拉塞克和G·维迪努论述了教育目标的三个层次:“传统的教育目标三个层次是:知识、实用技术、态度和能力。然而,随着21世纪进程的加快和信息量的激增,拥有知识的多少并不能够适应未来社会发展的需要,真正能够适应未来发展需要的是能力和态度。因此,传统的教育目标三级层次的顺序应颠倒过来,即态度和能力、实用技术、知识”[12]。一个人的态度与素质是评价“职业人”的首要标准,当代年青人的教育则需培养其具有国际人的素质。我们要培养的学生具有热爱全球、关心人类、正义民主的情操,有一种“世界公民”的意识及更广阔的全球视野,是未来高尙、可持续发展的“职业人”。

三、全球化下职业教育课程改革的实施要略

(一)学术与职业的不可分离——课程的多元化策略

儒家传统观念在中国历史和文化中根深蒂固的影响,职业课程总是被视为比学术课程地位要低,“职业”这一概念与职业教育是相分离的,职业教育被认为是为从事低级体力劳动的行业做准备的。然而,经济的变化开始打破这种旧的体力与非体力工作的划分,职业教育的地位也被提高使其得以迅速发展,新的时代格局要求我们重新反思职业和职业教育之间的传统分离,以及学术与职业之间的分离。

杜威的一种信念是:最好的自由教育是职业的、而最好的职业教育是“自由”的。它们都是为未来生活作准备的。而意大利学者葛兰西认为,从事一种职业,或者一种职业教育,意味着:不仅要掌握称职地完成一项工业或专业任务所需要的技术技能和知识,而且应该理解其道德义务、重视这份工作和劳动的政治、经济意义,并且常常会欣赏生产的美学价值[13]。

年青人在学术知识与职业实践的基础上,形成自己的人生观、价值观,学术课程使学生了解学科知识与发展趋势,职业课程赋予学术知识现实操作的意义。更好的认识世界与生活,才能改造世界与生活。全球化背景下,终身教育、终身学习等概念的提出,学术科目封闭性的专门化以及传统的职业教育方式已无法适应现代社会各国的激烈竞争。麦克·扬提出的新型课程的原则值得反思:具有宽广的知识面和灵活性;建立核心内容和专业学习、普通(学术)学习与应用(职业)学习之间的联系;提供个人进步和学分转移的机会;对课程总体目标的清晰认识[14]。

综上所述,职业教育应构建多元的APC课程体系。所谓APC课程体系,可以理解为学术知识课程(Academicknowledge)、专业技能课程(Professionalskills)、能力拓展课程(CompetenceDevelopment)三类课程构建的课程体系。以实践课程为中心,学术知识、专业知识融入其中,合成一体。三类课程按职业岗位的需求分解成从易到难的学科与技能训练,再按其知识和实训内容分为不同的模块,把三类课程的相关知识点与相应的实训结合为一个模块,在同一个单元进行教学、实践,这种有机结合形成一种全新的职业教育课程体系。这种课程体系的优势:1.课程的多元化满足了学生多元需求,促进学生的个性发展与创新力;2.课程的动态结构适应市场的需求与时代的发展,为学生的就业打下坚实基础。

举例来说,广东省财政职业技术学校是一所财经类国家级重点中等职业学校,为提高学生能力,同时尊重学生个性化发展的需要,将课程体系进行重构,有一定的借鉴意义。该校财经类课程体系分为三大模块:通用能力模块、专业技能模块、能力拓展模块。通用能力模块包括基本素质能力、现代执业能力及财经执业能力方面的课程(如:德育、计算机、营销技能基础等);专业技能模块包括市场营销、保险代理等专业课程;能力拓展模块有基本素质能力拓展的课程以及专业能力拓展的课程等。

(二)“联系的专业化”——课程的模块情境化策略

经济结构的变化对于课程的影响,中心在于“专业化”。20世纪中叶,工业生产率取决于体力劳动与脑力劳动分界的明确度的增加,即一种“分化的专业化”。而新的经济时代,全球化席卷而来,这种“分化的专业化”受到了挑战。这种变化起源于两个方面:全球化时代以及随之而来的大规模的国际竞争的加剧;开始了以信息为基础的技术的潜力挖掘与创新。皮奥瑞和萨贝尔在谈到以灵活专业化为基础的生产系统时指出:设计者们必须具备多方面的能力,能够将产品与生产联系起来考虑,而这只靠书本知识是不够的……生产工人必须具备多方面的技能……能够与工程师合作解决生产中不可避免会出现的问题[15]。

个人须有更广阔的基础,才能更灵活有效的工作,这种“分化的专业化”狭隘地限制了个人的发展,现代课程需要一种“联系的专业化”,知识与技术的联系,课程与更广阔的社会目标的联系。“联系”这一概念使人认识到,学习是一种有目的性的社会过程,这种过程有意无意地是在与其他学习者一起建立的共同体的条件下发生的[16]。当然,它并不意味着特定的课程模式,而是指如何使课程目标体现在“联系”的课程活动中,并且课程活动能理想地指向课程目标,“联系”强调的是整个课程体系及其组成的各部分要素的相互依存与影响。“联系的专业化”应当包括:以科学、技术与创新时代的需要为基础,包括数学、科学和技术等基本要素。培养全面发展的具有技术知识的公民,他们能够理解科学技术的发展过程;并有能力和愿望不断回到学校提高自己的知识、技能水平[17]。

从上文可知,新经济形势下的课程目标超越了课程各要素,它由学术课程、职业实训课程等要素组成,但不仅仅是要素的单纯组合,并不外在于这些部分。模块课程打破书本的束缚,允许学科知识和应用的融合。而模块课程内的学科内容又可灵活地分成多个模块单位,再将模块的内容分解为不同的学习情境,融合为一个主题内容,由浅入深的主题内容的综合,便是课程。每一个主题内容相当于一个真实的整体性工作任务,将现代职业教育注重的态度、知识、技能融合,学生在具体的学习情境中完成这整个工作任务。如姜大源曾以黑龙江农业工程职业学院的机电一体化技术专业为例,提出其基本素质模块中实用英语课程可分为5个学习情境:车间接待外宾、产品介绍、撰写求职信、识读自动线英文说明书、识读数控机床英文说明书等。其岗位能力模块中电工电子产品的制作与调试课程可分为照明电路的安装与调试、低压配电柜的装配与调试、分立式功率放大器的制作与调试、直流稳压电源的制作与调试与数字钟的制作与调试5个学习情境。具体内容读者则可参考姜大源有关课程学习情境的讲座(姜大源:工学结合职教课程开发——关于工作过程系统化课程开发方法及案例)。

课程模块情境化策略适应全球多元化的时代,它有如下优势:1.从一个个情境到形成大的模块,课程主题内容的设计由浅入深,有助于学生在学习新的内容实现知识的迁移,且通过学生在完成每一个主题任务亲自经历的实践学习,促进学生学习的主动性,培养学生自主学习能力;2.真实情境的学习,有着高强度的过程性、真实性及整合性,学生的实践技能与理论知识在不断的实践中得到巩固、强化,更能有效地培养学生解决问题的能力,形成适应现代社会的可持续发展的综合能力;3.每一个主题任务的完成,学生获得的不仅仅是知识、技能,而是在完成的过程中任务本身的价值引导形成的职业态度,正确的价值观与人生观。

结语

课程顺应新的形势不断变化与革新,这是一个辩证的过程,在矛盾中得到发展的过程,而在这一过程中,需要我们有一种批判与探索的精神。全球化时代职业教育的课程内涵应更具有国际性,丰富多元且更为动态灵活。抓住全球化时代的重要契机,顺应其发展趋势,会给职业教育的发展带来新的出路。

[1]程光泉.全球化理论谱系[M].湖南人民出版社,2002:49.

[2]王坤庆.现代教育价值论[M].华中师范大学出版社,1990:1.

[3]中国社会科学院哲学研究所.世界哲学年鉴[M].上海人民出版社,1998:17.

[4][8]小威廉姆E.多尔后现代课程观[M].王红宇,译.教育科学出版社,2000:12.

[5]Deane Neubauer.全球化和教育:特征、动力与意义[J].教育研究,2009(7):46.

[6]杜威著.我的教育信条[M].华东师范大学教育系,等译.北京人民出版社.1980:6.

[7]王义高.当代四大宏观教育思潮之考察(上)[J].比较教育研究,1996(3):19.

[9]怀特海.教育的目的[M].徐汝舟,译.北京生活·读书·新知三联书店,2002:95-97.

[10]刘合群,曹永浩.德技双高中职教育新理念[M].暨南大学出版社,2007:14-16.

[11]毛亚庆.从两极到中介[M].北京师范大学出版社,1999:145.

[12]S·拉塞克,G·维迪努.从现在到2000年教育内容发展的全球展望[M].教育科学出版社,1996:144.

[13][14][17]麦克·扬著.未来的课程[M].谢维和,王晓阳,等译.华东师范大学出版社,2003:64,88.

[15]Piore and Sabel,C.The second industrial divide:possi bilities or prosperity.New York:basic books.1984:84.

[16]Lave,J and Wengler,E.Situated learning:legitimate peripheral participation.Cambridge university press.1994:100.

责任编辑 葛力力

冯珺(1983-),女,湖北洪湖人,广东技术师范学院在读硕士,研究方向为职业教育原理,课程与教学论;朱甫道(1950-),男,江西南昌人,广东技术师范学院教授,硕士生导师,研究方向为课程与教学论、二语习得。

G712

A

1001-7518(2010)36-0042-05